| Titel: | Ueber pneumatische Anlagen zur Depeschenbeförderung. |

| Fundstelle: | Band 227, Jahrgang 1878, S. 39 |

| Download: | XML |

Ueber pneumatische Anlagen zur

Depeschenbeförderung.

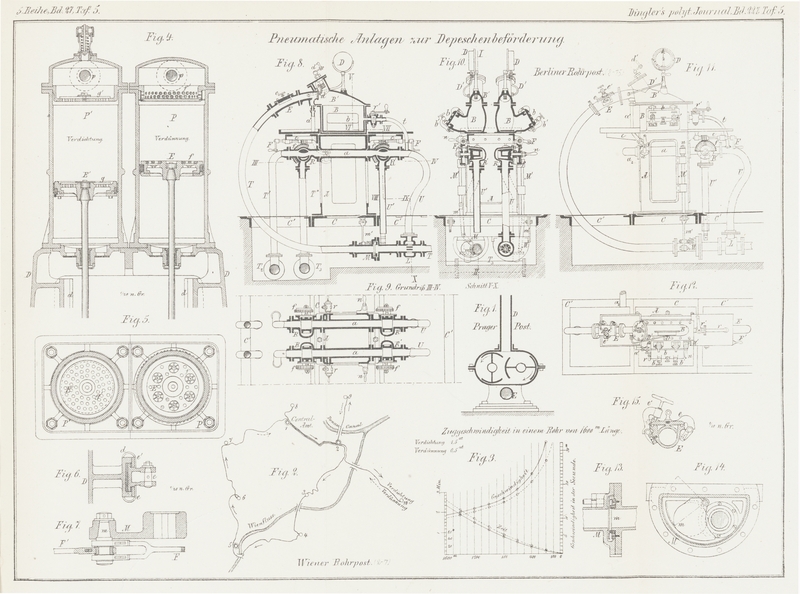

Mit Abbildungen im Text und auf Tafel 5.

Ueber pneumatische Anlagen zur Depeschenbeförderung.

Wir reihen an die in diesem Journale (*1877 223 383)

gegebene Beschreibung der Pariser pneumatischen Anlage einige Mittheilungen über

mehrere andere derartige Anlagen.

1) Die pneumatische Depeschenleitung im

Telegraphenamtsgebäude in Prag. Der Apparatsaal misst 720qm; es sind in demselben 1 Mayer'scher

Apparat, 4 Hughes'sche Typendrucker und 48 Morse-Schreibapparate aufgestellt,

wovon sämmtliche bis auf 5 Morse, welche als Reserve dienen, in Betrieb stehen.

Da der Apparatsaal im obersten Geschosse liegt, fahrend sich zur Bequemlichkeit

des telegraphirenden Publicums das Depeschen-Annahmslocal und das

Expeditionsbureau im 1. Stock befinden, da ferner der Depeschenverkehr der

Station sich täglich auf 600 bis 1000 aufgegebene und ebenso viel einlangende

Telegramme beläuft, erschien es, um die kostspielige Beförderung dieser

Depeschen 2 Stockwerke aufwärts oder abwärts durch Boten zu ersparen,

zweckdienlich, das

Annahmslocal mit dem Apparatsaal direct mittels einer pneumatischen

Depeschenleitung zu verbinden, und diese zeichnet sich durch Leistungsfähigkeit,

Einfachheit und Billigkeit aus.

Der Apparat besteht der Hauptsache nach aus dem im

Annahmslocale aufgestellten Roots'schen Gebläse für Handbetrieb, ferner einer

doppelten Rohrleitung, welche vom Annahmsbureau bezieh. dem Expeditionslocale

durch alle drei Stockwerke bis in den Apparatsaal läuft, endlich zwei

Manipulationstischen mit den Auffangvorrichtungen, von welchen der eine im

Expeditionsbureau, der andere aber im Apparatsaal steht. Das Expeditionsbureau

liegt, wie bereits erwähnt, gleichfalls im 1. Stockwerke und zwar unmittelbar

neben dem Depeschen-Annahmslocale, von welchem es nur durch eine Scheidemauer

getrennt ist. Das in Fig. 1 Taf. 5 im

Schnitt dargestellte Handgebläse hat die bekannte Einrichtung (vgl. 1877 225 325). Das Gehäuse ist einerseits mit dem kurzen,

cylindrischen Einströmungsrohr E, andererseits mit

dem Leitungsrohre D in Verbindung. Durch eine

Handkurbel und Räderübersetzung wird das Gebläse in Gang gebracht; die dadurch

in der Leitung D erzielbare Maximalpressung beträgt

0at,5. Die Leitungsröhre D ist in dem Gebläse in einen einfachen,

ausgeriebenen Flanschenreif eingesenkt und aus drei Theilen zusammengesetzt,

welche unter einander wieder mittels Flanschen luftdicht verbunden sind; sie

geht durch das erste und zweite Stockwerk, sowie einen Theil des dritten Stockes

vertical, verläuft aber am obern Ende bogenförmig (mit einem Radius von 8m). Unmittelbar neben der Röhre D ist die zweite Leitung angebracht, die jedoch von

oben aus vertical herabläuft und das untere Ende gebogen hat. Beide Röhren haben

die gleiche innere Weite von 60mm und sind aus

etwa 2mm,5 dickem Messingblech hergestellt,

innen fein ausgerieben, aussen schwarz lackirt und werden mittels gusseiserner

Flanschenringe, welche am Fussboden des zweiten und dritten Stockwerkes

befestigt sind, steif in ihrer Lage erhalten. Das unterste Stück der

Leitungsröhre D hat eine stärkere Wanddicke, da in

dasselbe ein Kolbenschluss eingesetzt ist; letzterer besteht aus einem

messingenen Thürchen, das in Scharnieren läuft und durch das Umlegen eines

beweglichen Armes bezieh. das Einklammern desselben in einen gabelförmigen

Kloben dicht verschlossen werden kann. Das Thürchen passt so streng an den

Fugen, dass beim ordentlichen Verschlusse die innere Röhrenwandung ganz normal

hergestellt wird. Bei der Beförderung aus dem Annahmslocale in den Apparatsaal

werden die betreffenden Telegrammblätter zusammengerollt in eine sogen.

Bolzenkapsel gebracht. Diese Kapseln sind aus Leder oder Pappe hergestellte,

etwa 200mm hohe, hohle, oben offene, unten mit

einem Boden versehene Cylinder mit einem äussern Durchmesser von fast 58mm. Am Boden ist noch eine Filzscheibe vom

Durchmesser der Röhre D befestigt. Ein solcher

beschickter Depeschenbehälter wird nun beim Kolbenschluss in die Leitungsröhre

D eingesetzt, indem man die Kapsel auf einen am

untern Ende des Kolbenschlusses in der Röhre angebrachten ringförmigen Ansatz

aufstellt, sodann nach dem Verschliessen des Thürchens die Kurbel des Gebläses

ziemlich rasch, etwa halb, herumdreht. Die durch den erzeugten Windstoss

emporgetriebene Depeschenkapsel fällt bei der Mundöffnung des Rohres D in die an dem Manipulationstisch angebrachte und

aus einem durch vier aufrecht stehende Breter gebildeten Trichter und einem

darin eingehängten Schnurnetze bestehende Auffangvorrichtung.

Die ganze Arbeit vom Füllen der Depeschenkapsel an bis zum

Einlangen derselben im Apparatsaale bedarf eines Zeitaufwandes von höchstens 1

Minute. Da in der Kapsel 20 Stück Telegramme Platz finden, könnten bei

ununterbrochener Benutzung des Apparates innerhalb 24 Stunden 28 800 aufgegebene

Depeschen vom Annahmsbureau in den Apparatsaal befördert werden, also 28,8mal

soviel, als bis jetzt in der Hauptstation Prag im Maximum je zur Aufgabe

gelangten.

Das Anlangen einer gefüllten Depeschenkapsel markirt sich zur

Erleichterung des Dienstes noch durch ein Glockensignal, indem die Kapsel beim

Herausfliegen aus der Röhre an den hervorstehenden Arm einer federnd befestigten

Klingel streift und dabei leztere ertönen macht. Diese Einrichtung ist derzeit dahin abgeändert

worden, dass das Glöckchen einfach am Fangnetze hängt und sonach durch die beim

Einfallen der Kapsel hervorgerufene Erschütterung zum Läuten gebracht wird.

Die Beförderung der mit eingelangten, für die Expedition

bestimmten Depeschen gefüllten Kapseln und der etwaige Rücktransport leerer

Depeschencylinder geschieht mittels der vorhandenen zweiten Leitungsröhre, deren

unteres gekrümmtes Ende durch die das Annahmslocal vom Expeditionsbureau

trennende Scheidemauer gezogen ist. In letzterem steht unter der Rohrmündung der

zweite gleichfalls mit Einfalltrichter und Fangnetz versehene

Manipulationstisch. Die nach abwärts zu sendenden Kapseln werden einfach in eine

kleine trichterförmige Erweiterung der Leitungsröhre eingesetzt und fallen

gelassen. Ihre Ankunft meldet sich in gleicher Weise durch ein Glockensignal.

Die leeren oder entleerten Kapseln werden durch eine in der Scheidemauer

angebrachte Fensteröffnung in das Annahmsbureau zur Wiederbenutzung

zurückgestellt.

Die zweite Rohrleitung dient übrigens im Bedarfsfälle auch als

Sprachrohr zur mündlichen Verständigung zwischen den in den genannten Localen

beschäftigten Beamten, obwohl zu diesem Zwecke am Apparate auch noch zwei

besondere Schallrohre neben den Leitungsröhren angebracht sind.

Der vorstehend geschilderte pneumatische Apparat ist vom

Ingenieur Ritter v. Felbinger construirt, von G. Sigl in Wien geliefert und kostet sammt

Montirung etwa 500 fl. ö. W. Der höchste Punkt des aufsteigenden Rohres D liegt 9m,41,

der Fussboden im dritten Stock aber 8,71 über dem Fussboden im 1. Stocke. (Vgl.

Technische Blätter, 1877 S. 13.)

2) Die pneumatische Anlage in Wien. (Fig. 2 bis 7 Taf. 6.)

Die 1874 von Felbinger und Crespin ausgeführte, seit dem 1. Januar 1875 in ungestörtem Betriebe

befindliche Wiener Anlage unterscheidet sich in mehreren Punkten von der

Pariser, welcher sie in Bezug auf die Circulationsmethode und die (neueren)

Empfangs- und Beförderungsapparate fast ganz gleicht. Die Compressionsapparate

dagegen weichen wesentlich von den Pariser ab.

Der Situationsplan Fig. 2 lässt die 10

Stationen (1 Centraktation im Telegraphencentralamte, 2 Fleischmarkt, 3

Kärnthnerring, 4 Wieden, 5 Gumpendorf, 6 Neubau, 7 Josephstadt, 8 Börse, 9

Leopoldstadt, 10 Landstrasse) sehen. Die das ganze Netz in zwei fast gleiche

Theile zerlegenden Hauptstationen 1 und 5 sind Maschinenstationen. In jeder

steht eine Dampfmaschine mit 2 gekuppelten Cylindern, welche 4 Pumpen in Gang

setzen, von denen zwei die Luft aus 2 Behältern auspumpen, während die beiden

andern die Luft in zwei anderen, parallel oder quer unter den ersteren liegenden

Behältern verdichten. Station 2 enthält auch 2 Verdichtungs- und 2

Verdünnungsbehälter, welche mit denen der Centralstation durch zwei besondere

Rohre in beständiger Verbindung stehen; diese Station hat zum Empfangen und

Absenden zwei (End-) Apparate und daneben zwei gleiche für die nach 9 und 10

führenden Rohre. In den Zwischenstationen 3, 4, 6

und 7 münden 2 Rohre, und sie haben deshalb zwei (Zwischen-) Apparate zum

Empfangen und Absenden. Die ausserhalb des Kreislaufes liegenden Endstationen

8, 9 und 10 haben nur einen einfachen

Empfangsapparat; in ihnen mündet blos ein Rohr.

Die Schmiedeisenrohre sind 5m lang und 65mm weit; sie liegen etwa 1m tief im Boden. Die Depeschenbüchsen sind aus

Schmiedeisen, mit Leder überzogen und sonst den Pariser ähnlich. Jeder Zug

besteht aus höchstens 8 Büchsen; jede Station befördert in der Kegel nur eine

Büchse.

Die Anlage dient nicht blos zur Beförderung von Telegrammen, sondern auch von

Briefen, welche nicht schwerer als 10k sein

dürfen, von der Verwaltung für je 20 Kreuzer und unversiegelt bestellt werden.

Alle 15 Minuten geht ein Zug, ganz ähnlich wie in Paris. Während aber in Paris

der Druck nur 0k,67 ist, beträgt er in den

Wiener Behältern 1k,97 auf 1qc: zwei Drittel der Entfernung zwischen zwei

Stationen wird mit Volldruck, das dritte mit Expansion zurückgelegt, und man hat

im Mittel einen Druck von 1k,58 auf 1qc. Die Figur 3 zeigt die

Geschwindigkeitsänderungen und die Zeiten, welche ein Zug zum Durchlaufen von

1600m durch Druck (punktirte Linien) oder

Verdünnung (ausgezogene Linien) braucht.

Der Hauptkreislauf ist 8832m und wird vom Zuge

in der Regel, den Aufenthalt auf den Stationen eingerechnet, in 10 Minuten

durchlaufen. Die Züge in den Zweigrohren nach 8, 9

und 10 verkehren in der Zwischenzeit zwischen zwei Zügen des Hauptkreises.

Die Pumpen in der Centrale haben 450mm lichten

Durchmesser, 850mm Hub und machen 40 Spiele in

der Minute; die in Station 5 machen ebensoviel Spiele, haben aber nur 350mm Cylinderdurchmesser und 600mm Hub. Die Maschinen arbeiten ohne

Condensation und mit variabler Expansion: die Maschine in Station 1 mit 9k Druck liefert 15e; die in 5 mit 5k leistet 9c. Auf beiden Stationen sind Maschine und

Pumpen doppelt vorhanden, um während etwa nöthiger Reparaturen ununterbrochenen

Betrieb zu sichern. Die Triebwelle der Dampfmaschine macht 60 Umdrehungen in der

Minute; auf ihr sitzt das Schwungrad und 2 gusseiserne Räder mit 78 Zähnen,

welche in 2 Räder mit 117 Holzzähnen auf den beiden die Verlängerung von

einander bildenden Pumpenwellen eingreifen, die deshalb 40 Umdrehungen machen.

Am Ende jeder Pumpenwelle steht, neben einander, eine Verdichtungspumpe P' und eine Verdünnungspumpe P (Fig. 4 und 5) auf

einem pyramidalen, im Grundriss rechteckigen Gusseisengestell, welches zugleich

die Führung d für die Gleitstücke e an den Enden der Stangen der Kolben E und E' bildet. Nach

Fig. 6

liegt im Grunde der Bahn, worin sich das Gleitstück bewegt, eine Kupferplatte

und die durch die Eisenschienen e' gehaltenen

Kupferstreifen bilden die beiden Seiten zu einer vollkommenen Führung für das

Gleitstück. Fig.

7 zeigt, wie die beiden Zugstangen F und

F' für die Pumpenkolben an demselben Zapfen m der Kurbel M

befestigt sind. Die Maschinenwelle, worauf die Kurbel M sitzt, liegt im Grundriss Fig. 5 mitten zwischen

den Achsen der beiden Cylinder P und P', deren Entfernung von einander so bemessen ist,

dass die beiden Zugstangen während eines Umlaufes symmetrisch um die Achse jedes

Cylinders schwingen.

Bei dieser Art der Kupplung bewegen sich die beiden Kolben in gleichem Sinne,

und wenn die beiden gekuppelten Pumpen gleiche Arbeit zu liefern hätten, so

würden sie die Triebkraft in derselben Zeit und unter denselben Bedingungen in

Anspruch nehmen müssen; dem ist jedoch nicht so. Es sind nämlich, wie man aus

Fig. 4

und 5

sieht, die beiden Pumpen einfach wirkend; während also der verdünnende Kolben

E der Pumpe P

emporgeht, verrichtet er keine Arbeit; die über ihm befindliche Luft geht durch

die Klappen f und entweicht am untern Ende des

Cylinders, welcher hier durchbrochen und mit einem einfachen Rost versehen ist.

Der Kolben E' dagegen verrichtet seine

Verdichtungsarbeit, indem er die über ihm befindliche Luft durch die Klappe g' hindurchzwängt. Beim Niedergehen saugt E die Luft aus der ringförmigen Klappe f und E' lässt die

unter ihm befindliche Luft durch die Klappe g

hindurchgehen. Somit vertheilen sich die Leistungen, und da zugleich die Kurbeln

der beiden Dampfmaschinen um 90° gegen einander verstellt sind, so erhält man

eine regelmässigere Verdichtung und Verdünnung.

Der Fassungsraum der 12 Luftbehälter (in 1, 2 und 5)

ist dreimal so gross als derjenige der ganzen Linie; der Druck sinkt also

jedesmal nur um ⅓. Die 6 Behälter für die Verdünnung fassen 90, die 6

Verdichtungsbehälter 116cbm. Die Rohre, worin

die Luft zu verdünnen ist, stehen in beständiger Verbindung mit den

Verdünnungsbehältern und bilden sozusagen einen Theil derselben. An ihrem Ende

sind sie durch Schieber verschlossen, welche sie plötzlich so weit zu öffnen

gestatten, dass der Zug durch kann, und mittels deren sie wieder geschlossen

werden, wenn der Zug am Orte seiner Bestimmung angekommen ist. In ihnen läuft

der Zug sehr rasch, weil er nur einen sehr schwachen Gegendruck vor sich hat und

die ihm folgende Luft sich nur an der jedesmal hinter dem Zuge liegenden

Linienstrecke reibt, welche im Mittel nur die halbe Linienlänge besitzt. Deshalb

und wegen des Ueberdruckes in den Behältern, bewegen sich die Züge mit mehr als

20m Geschwindigkeit in der Secunde.

Die Länge der Verbindungsrohre zwischen den Pumpen und den 12 Luftbehältern

beträgt 2457m,80, wovon 251m,80 aus Gusseisen sind mit 65mm lichtem Durchmesser.

Der Abgang jedes Zuges wird von Station zu Station durch einen elektrischen

Telegraphen gemeldet. Bei seiner Annäherung an die nächste Station wird in

dieser der freie Austritt der Luft vor dem Zuge abgeschnitten und so seine

Geschwindigkeit vermindert. Von Station 1 nach 2 treibt die verdichtete Luft in

1 den Zug; von 2 bis 3 und 4 die verdichtete Luft in 2: von 4 nach 5 saugt ihn die verdünnte in 5; von 5 bis 7 treibt ihn

die verdichtete in 5, von 7 nach 1 saugt ihn die verdünnte in 1; nach 8, 9 und 10 wird er hinwärts getrieben, herwärts

gesaugt. Im Falle einer Unterbrechung kann man mittels der sowohl auf der Linie, wie in den

Stationen angebrachten Hähne und Klappen doch den Zug in etwas abweichender

Weise durch Blasen oder Saugen befördern. Die Apparate wurden schon früher (1877

223 391) beschrieben.

3) Die pneumatische Anlage in Berlin

Ueber ältere Anlagen in Berlin vergleiche die Zeitschrift des

deutschösterreichischen Telegraphenvereines, 1866 Bd. 13 S 90. D.

Ref. (Holzschnitt und Fig. 8 bis 15 Taf. 5)

wurde im December 1875 beschlossen, im Laufe des Jahres 1876 (in 8 Monaten)

ausgeführt und am 1. December 1876 eröffnet. Sie enthält nach beigedrucktem

Plane zwei Kreise, welche durch eine doppelte Linie zwischen den Stationen 1 und

8 (Centrale und Börse) in Verbindung gesetzt sind.

Textabbildung Bd. 237, S. 44

Im Südnetze sind 3 und 5 (Ritterstrasse und Mauerstrasse)

die beiden Maschinenstationen, im Nordnetze Station 9 in der

Oranienburger-Strasse und Station A in der

Pallisadenstrasse, ausserhalb des Netzes. Die Centrale 1 liegt in der

Französischen Strasse, 885m,10 davon Station 2

in der Seydelstrasse, und 1340m,80 weiter 3 in

der Ritterstrasse; diese Station hat 2 Kessel mit 34qm Heizfläche und eine Dampfmaschine mit zwei gekuppelten Cylindern

mit 264mm Kolbendurchmesser und 528mm Hub. Diese Maschine treibt zwei Gruppen von

Pumpen mit zwei parallelen verticalen Cylindern (vgl. Fig. 4), von 400mm lichtem Durchmesser und 660mm Hub. Diese Pumpen verdünnen die Luft in

zwei Behältern von je 13 und verdichten sie in 2 Behältern von je 10cbm Fassungsraum. Die 2 Kühler haben je 9qm,75 Kühlfläche. Von 3 nach 4

(Neuenburger-Strasse) führt ein Rohr von 1512m,50 Länge, von da nach 5 ein Rohr von 1671m,20. Hier stehen 2 Kessel von je 57qm

Heizfläche, eine zweicylindrige Maschine mit 316mm Kolbendurchmesser und 632mm Hub,

vier Pumpen von 500mm Kolbendurchmesser und

860mm Hub, ein Behälter für verdichtete

Luft von 15 und einer für verdünnte Luft ebenfalls von 15cbm Inhalt, 2 Kühler mit je 22qm Kühlfläche. Von 5 führt eine Leitung von

1116m,40 Länge nach 6 (Potsdamer-Thor) und

noch zwei andere Rohre, von denen das eine die verdichtete Luft in drei dort

befindliche Behälter von 13cbm Inhalt leitet,

während das andere von den Verdünnungsbehältern in 5 nach den Apparaten in 6

geht. Das Rohr von 6 bis 7 (Brandenburger-Thor) hat 775m,50 Länge und von 7 schliesst den Kreislauf

nach 1 ein 1490m,50 langes Rohr.

Das Nordnetz erreicht von 1 aus durch ein 1926m,90 langes (doppeltes) Rohr die (963m,45 entfernte) Börse (8) in der Neuen Friedrichsstrasse und setzt sich

(doppelt) 1871m,50 bis zur (936m entfernten) Station 9

(Oranienburger-Strasse) fort, wo sich 2 Kessel von je 57qm Heizfläche, 2 zweicylindrige Maschinen von

316mm Kolbendurchmesser und 632mm Hub, vier zu je zweien gekuppelte Pumpen

von 500mm Kolbendurchmesser und 860mm Hub, endlich 2 Behälter für verdichtete

Luft von je 20 und zwei für verdünnte von je 13cbm Fassungsraum und 2 Kühler mit je 22qm Kühlfläche befinden. Von 9 bis 10 (Lothringer-Trasse) ist 1096m,40, von da bis 11 (Neue Königsstrasse)

1232m,50. Hier sind zwei Behälter für

verdichtete Luft von 18cbm Fassung, die von

Station A gespeist werden, welche 1089m,40 ausserhalb des Kreises in der 1

Pallisadenstrasse liegt, 2 Kessel von 34qm

Heizfläche, eine doppelte Dampfmaschine von 264mm Kolbendurchmesser und 528mm Hub,

4 Pumpen von 400mm Durchmesser und 660mm Hub. nur 2 Behälter für verdünnte Luft von

je 18cbm Fassung, endlich 2 Kühler zu je 9qm,75 Kühlfläche enthält. Von 11 geht ein

1219m,90 langes Rohr nach der Hauptstation

12 in der Spandauerstrasse und von da ein das Nordnetz sehliessendes 538m,60 langes Rohr nach 8 und ein zweites, zum

ersten paralleles Rohr zurück nach 1. Ausserhalb

der beiden Netze liegen Station 13 in der Genthiner-Strasse, 2040m,80 von 6, 14 in

der Chausseestrasse, 1121m,50 von 9, und 15 in

der Wallnertheater-Strasse, 1699m,80 von 11. Die schmiedeisernen Rohre haben 65mm lichte Weite und 74mm äussern Durchmesser.Die officiell angegebenen Entfernungen weichen von den vorstehenden

mehrfach ab. – Eine 16. Station wurde am

29. Januar 1877 auf der Zimmerstrasse eröffnet. Andere Erweiterungen der

Anlage stehen in Aussicht.D.

Ref.

Die Kolben der Pumpen in den 4 Hauptstationen haben keine Klappen, sondern sind

massiv, damit die Erwärmung der Luft vermieden werde, und es wird die Luft stets

ausserhalb der Gebäude entnommen, weil die Einführung feuchter Luft in der

Winterkälte Berlins schädliche Condensationen im Gefolge haben würde. Die

verdichtete Luft

streicht durch Abkühlungsapparate und kommt so kalt in die Behälter, welche zu

einer dreimaligen Füllung der Röhren ausreichen.

Die Apparate sind nach einem neueren Patente von Fr. v.

Felbinger und Arthur Crespin in der

Werkstätte von Crespin und Marteau in Paris gebaut. Die Apparate einer End- oder Kopfstation sind

in Fig. 8

bis 10

abgebildet. In Fig. 11 und 12 ist der Apparat

einer Zwischenstation dargestellt. Fig. 13 und 14 zeigen

die Details eines Schiebers am Eintritt des Linienrohres im Längs- und

Querschnitt; Fig. 15 endlich lässt im Schnitt die Verschlussvorrichtung einer

Beförderungsbüchse sehen. Die Endstation hat zwei Empfangs- und

Beförderungsbüchsen auf gemeinschaftlichem Gestell. Die Apparate sollten eine

sehr grosse Anzahl von Depeschen gleichzeitig und mit grösster Geschwindigkeit

befördern; sie weichen daher wesentlich von der Wiener Construction ab.

Das durchbrochene verticale Gestell A von

rechteckiger Form ist mit seinen Füssen auf den gusseisernen Rahmen C aufgeschraubt, der zugleich mit den beiden

seitlichen Rahmen C und gerieften Gusseisenplatten

den Fussboden bildet, welcher den Graben, worin die Leitungsrohre liegen,

überdeckt. Das Gestell enthält bei den doppelten Apparaten zwei horizontale

Leitungen a, an welche sich an den Enden die

Wechselhähne R und die Beförderungshähne R' anschliessen. Der Tisch darüber ist auf jeder

Seite durch gusseiserne Consolen c vergrössert, auf

welchen die hölzernen Tischblätter (aus Acajou) befestigt sind, worauf die

Depeschen zu liegen kommen; in der Mitte aber befinden sich die beiden bronzenen

Empfangskammern B, die inwendig mit Kautschuk

ausgekleidet sind. Diese Kammern sind sehr gross und jede ist durch eine grosse

Thür verschlossen, durch welche man mit beiden Händen die Depeschenbüchsen

herausnehmen kann. Die Befestigung der Thür ist in Fig. 10 bis 12 zu

sehen; der luftdichte Schluss wird durch eine Kautschukeinlage und

Scharnierverschluss mit Schraube b' erzielt. Der

völlig offene obere Theil von B ist mit Flanschen

versehen und nimmt den ebenfalls bronzenen Deckel B' auf, welcher die Verbindung zwischen B

und dem Leitungsrohr T herstellt, sofern nicht die

Klappe d, welche in einer angegossenen Büchse

liegt, geschlossen ist; die Bewegung dieser Klappe vermittelt ein Zahnsector

beim Umdrehen der Kurbel d'. Der Deckel B' trägt auch das Manometer D, welches durch das Röhrchen D' mit der

Linie in Verbindung steht; letzteres tritt in das an den Deckel angegossene

Flanschenrohr ein, welches zugleich das Rohr a'

aufnimmt, das mittels eines Dreiweghahnes (des Anlasshahnes) r die Verbindung zwischen dem Flanschenrohre und

der Leitung a herstellt. Zwischen dem

Flanschenrohre und dem Leitungsrohre T liegt noch

die Absendungsbüchse E, deren Deckel

(Einlegeklappe) e (Fig. 15) mittels

eines krückenförmigen Griffes aufgehoben werden kann, als Verschluss eine

Einlage und einen Verschlussbügel mit Scharnier und Schraube e' besitzt.

Die bronzenen Hähne R und R' sind Dreiweghähne und werden unabhängig von einander durch einen in

eine Sehraube ohne Ende eingreifenden Zahnseetor f

bewegt; auf den Schrauben, die von Consolen c

getragen werden, sitzen die Kurbeln F. Der

Wechselhahn R setzt je nach seiner Stellung

entweder V und das die verdichtete Luft zuführende

Rohr T2 oder T'' und das nach dem Verdünnungsbehälter führende

Rohr T3

mit der Leitung et in Verbindung. Da diese nun bei der Stellung des Hahnes

R' durch U mit dem

Leitungsrohre T in Verbindung steht, so Kann man in

T nach Belieben je nach der Stellung von R Luft einpressen oder aussaugen. Der

Beförderungshahn R' als Dreiweghahn, kann aber auch

alle Verbindungen absperren oder auch die Oeffnung gegen das nach der freien

Luft führende Rohr U stellen, um entweder die Linie

luftleer zu machen, oder um die Luft eintreten zu lassen. Das kleine gekrümmte

und mit einem Hahne (dem Bufferhahn) r' versehene

Rohr stellt eine Verbindung zwischen der Büchse B

und der Linie her oder unterbricht sie. Das Rohr U

schliesst sich unten an die mit Löchern versehene Austrittbüchse L des Rohres T an.

Mittels des Schiebers M (vgl. Fig. 13 und 14)

endlich lässt sich jede Verbindung zwischen Linie und Apparat unterbrechen; in

diesem liegt die Scheibe m auf einem Kautschukringe

und lässt sich mittels der in einem Handgriffe n

endenden Stange M'm' bewegen.

Der Apparat einer Zwischenstation besitzt keinen Wechselhahn, an dessen Stelle

aber ein U-förmig gekrümmtes Rohr a2 (Fig. 11 und 12),

welches nach einem daneben stehenden Apparate führt und entweder die verdichtete

Luft der ersten Linie in den zweiten Apparat leitet oder die Luftverdünnung

dahin fortpflanzt, demnach ein Empfangen oder ein Absenden ermöglicht wie bei

einem Endapparate.

Wird ein kommender, durch verdichtete Luft getriebener Zug angemeldet, so öffnet

der Beamte den Schieber M und die Klappe d; der Wechselhahn R

ist geschlossen und der Beförderungshahn R' setzt

U mit U' in

Verbindung; sowie der Zug die Büchse L

überschreitet, wird er nicht mehr vorwärts getrieben, weil die verdichtete Luft

durch die Löcher in L nach U, U' und t entweicht; blos seiner

Trägheit folgend, bleibt er bald stehen, besonders wenn der ihn erwartende

Beamte mittels R' den Ausgang durch U' verschlossen hat; in die Büchse B lässt man ihn dann eintreten, indem man mittels

des kleinen Hahnes r der verdichteten Luft einen

Ausweg ins Freie eröffnet; da aber a' sehr eng ist,

so tritt der Zug so langsam, wie man es will, in die Büchse.

Bei der Abfahrt schliesst man erst die Klappe d, um

in der Büchse B keinen Druck zu erhalten; dann

führt man die Depeschenbüchsen bei E ein und

zuletzt den Kolben. Sowie man mittels des Hähnchens r verdichtete Luft aus T2 durch T', R, a

und a' hinter den Kolben lässt, setzt sich der Zug

in Bewegung; R' ist dabei geschlossen, bis der Zug

an der Büchse L vorbei ist: dann wird er geöffnet und bleibt es,

bis der Zug am Ziele angekommen ist.

Will man durch Luftverdünnung einen Zug heransaugen, so setzt man durch R die Leitung a durch

T'' und T3 mit dem luftverdünnten Raume in Verbindung;

der Schieber M im absendenden Apparate ist

geschlossen und die Luft in der Linie wird verdünnt, da man R' so stellt, dass a

mit U verbunden ist; darauf öffnet die absendende

Station den Schieber M, dreht, wenn der Zug über

L hinaus ist, R'

so, dass die atmosphärische Luft von aussen durch U

in die Linie tritt und den Zug bis zur empfangenden Station treibt; bei der

Ankunft daselbst tritt die atmosphärische Luft durch R' auf die Vorderseite des Zuges, und so kommt der leztere zum Stehen;

durch den kleinen Hahn r stellt man dann vor dem

Zuge wieder eine Luftverdünnung her, damit der Zug langsam nach B emporsteigt.

Die mittlere Geschwindigkeit in der Linie beträgt 30m in der Secunde.Nach officieller Angabe durchschnittlich 1000m in der Minute; einschliesslich des Aufenthaltes in den

Aemtern braucht jeder Zug in einem der beiden Kreise ungefähr 20

Minuten. In jedem Kreise wird regelmässig alle 15 Minuten ein Zug von

Station 1 aus abgelassen, immer in derselben Richtung. D.

Ref.

An allen tiefen Punkten der Linie sind Heber angebracht, mittels deren man das

etwa dort sich ansammelnde Wasser entfernt.

Die Telegramme, Briefe und Rohrpostkarten (bis je 20) werden in Büchsen aus

getriebenem Eisenblech eingelegt, welche durch übergegeschobene Lederhülsen von

62mm äussern Durchmesser geschlossen

werden. Jede Büchse hat 150mm Gesammtlänge. In

der Regel bilden 10 bis 15 Büchsen einen Zug. Die letzte Büchse jedes Zuges ist

behufs möglichst dichten Anschlusses an die Rohrwandungen mit einer

aufgeschraubten, aus einer Lederscheibe hergestellten Manschette versehen.

Um Unterbrechungen des Betriebes zu verhüten, ist die Anlage der 4

Maschinenstationen so getroffen, dass immer nur 1 Kessel und 1 Maschine mit

ihren Luftpumpen in Thätigkeit zu sein brauchen. Die Luftbehälter sind aus

starkem Eisenblech und haben nahezu 4mal so viel Inhalt wie die sämmtlichen

(nahezu 26km langen) Röhren; sie haben

zwischen 1,7 und 2m,0 Durchmesser bei 4,5 bis

7m,0 Länge.

Bei 15 Büchsen mit je 20 Sendungen fasst ein Zug 300 Sendungen; bei 13stündiger

Arbeit (52 Züge) könnten 15600 Briefe täglich – von 8 (im Sommer von 7) Uhr

Morgens bis 9 Uhr Abends – befördert werden. Bei vollständiger Ausnutzung und

der Annahme, dass die Hälfte der Sendungen aus einem Kreise in den andern

übergehen, könnten also beide Kreise zusammen über 23000 Briefe befördern. Ein

Rohrpostbrief kostet 30, eine Rohrpostkarte 25 Pf. Porto, weniger als bisher die

Stadttelegramme kosteten. Die Gesammtauslagen der Rohrpost belaufen sich

einschlieslich der Maschinen und Gebäude auf etwa 1250000 M.

Die Dampfmaschinen, Pumpen und Kessel lieferte G.

Sigl.

Die Linie ist aus 4m langen Rohrstücken

gebildet, mit Flanschen; eine Flansche hat einen vorspringenden Centrirungsring,

die andere eine entsprechende Nuth, damit ein Hineindrängen des

Kautschuk-Dichtungsringes in das Rohrinnere beim Anziehen der Schrauben verhütet

wird und jedes folgende Rohrstück genau die Verlängerung des vorhergehenden

bildet. Die Krümmungen in der Linie haben den Minimalradius von 8m; die in den Apparaten nur 0m,8; diese scharf gekrümmten Stücke sind aus

gezogenem Messingrohr. In Abständen von je 300m sind in den Strassen Revisionsschachte angebracht.

Der Ueberdruck der verdichteten Luft beträgt bis 2at.

Als Abkühler dienen stehende Blechcylinder, welche mit Röhren durchzogen sind,

die vom Wasser umspült werden. Das Condensationswasser wird von Zeit zu Zeit

abgelassen.

(Schluss folgt.)

Tafeln