| Titel: | Ueber das Telephon. |

| Autor: | E. Z. |

| Fundstelle: | Band 227, Jahrgang 1878, S. 49 |

| Download: | XML |

Ueber das Telephon.

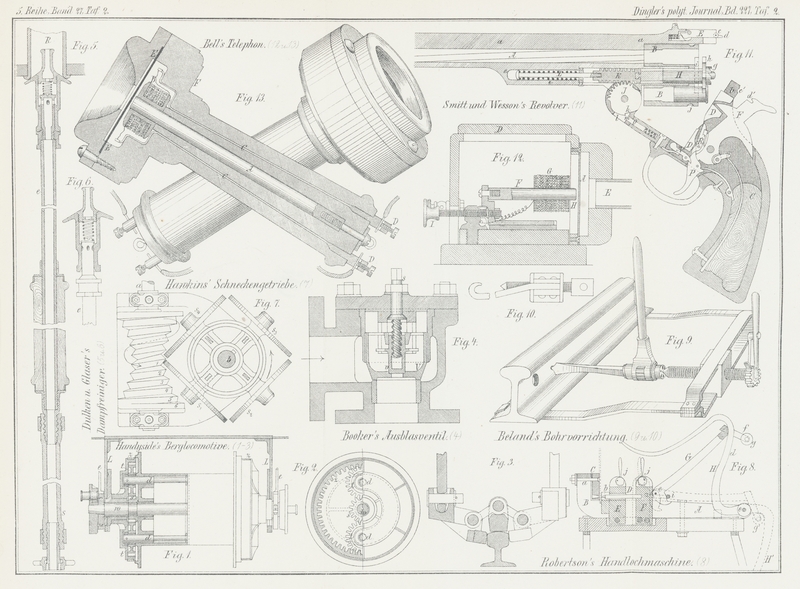

Mit Abbildungen auf Tafel

2.

Ueber das Telephon.

1) Prof. Gray's Telephon (vgl. 1876

218 529) 1877 *225

46)Bd. 225 S. 48 ist zu lesen: Z. 10 v. o. „eine

Local-“ und Z. 14 v. o. „eine

Folge“. wurde im April 1877 in New-York in der

Steinwayhall zuerst öffentlich vorgeführt. Der Sender enthielt eine Claviatur von 2

Octaven (16 Tasten) und war in Philadelphia (an 145km von New-York) aufgestellt. Im Empfänger hatte jeder Elektromagnet

anstatt des Ankers ein auf einen bestimmten Ton gestimmtes Stahlband, welches in

einen metallenen Rahmen gespannt war. Da nun jedes Eisenstück beim Magnetisiren sich

ein klein wenig vergrössertAuch bei dem anscheinend 1860 erfundenen Telephon von Philipp Reis aus Friedrichsdorf bei Homburg (vgl. 1863 168 185) 169 *23. 399)

enthielt der Empfänger einen Elektromagnet, dessen etwa die Dicke einer

Stricknadel besitzender Kern in Folge des Magnetisirens und Entmagnetisirens

tonte; der Ton war durch einen Resonator verstärkt; der Sender enthielt eine

schwingende Membran – Auch Cromwell F. Varley

patentirte 1870 ein Telephon. – In Oesterreich wurde 1868 ein Telephon für

Dr. Furnstratt in Graz

patentirt. und beim Entmagnetisiren seine frühere Grösse wieder

annimmt, und da dieser Wechsel von einem von den Molecularänderungen herrührenden,

leichten Tone begleitet ist, so bringt jede Stromfolge nur dasjenige der 16

Stahlbänder im Empfänger zum Ansprechen, welches mit dem die Stromfolge entsendenden

StabeUeber Lacour's Stimmgabel-Telegraphen vgl. 1875

217 428. 218

314. gleichgestimmt ist. Jeder der 16 Theile des Empfängers ist

in einem länglichen Resonanzkasten untergebracht, welcher den Ton des Bandes verstärkt; die 16 Kästen

sind in symmetrischer Folge neben einander gestellt. (Scientific American, April 1877 S. 245 und 263.)

2) Das Telephon von Georg B. Havens

in Lafayette, Jnd., besteht aus einer auf einem Holzbretchen liegenden messingenen

Röhre von der Grösse eines Quartmasses; in das eine offene Ende der Röhre wird

gesprochen oder gesungen, das andere verschlossene Ende dient als schwingender

Körper und ihm steht als Contact eine stellbare Schraube mit Platinspitze auf einem

Säulchen gegenüber; an das Säulchen und den schwingenden Körper sind die beiden, die

Leitung bildenden Drähte geführt. Die Anker der in diese Leitung eingeschalteten

Relais summen die gesprochenen Laute mit und schwingen so rasch, dass der

Relaishebel nicht eigentlich zwischen den Stellschrauben auf und nieder geht und die

Schwingungen lauter werden, wenn der Hebel niedergehalten wird. (Scientific American, August 1877 S. 83.)

3) Thomas A. Edison benutzt in

seinem „sprechenden Telephon“ als Sender einfach eine etwa 50mm im Durchmesser haltende Röhre; das eine Ende

derselben ist mit einer dünnen Messingplatte geschlossen, welche durch einen

Spannring straff erhalten wird. In der Mitte der Messingplatte ist eine

Platinscheibe aufgenietet und dieser steht auf einem Säulchen eine Stellschraube mit

Platinspitze gegenüber. Spricht oder singt man in das offene Ende, so beginnt die

Messingplatte zu schwingen, kommt bei jeder Schwingung mit der Platinspitze in

Berührung und sendet dabei einen Strom in die Leitung. Im Empfänger nutzt Edison eine von ihm im J. 1874 bekannt gemachte

Erfindung (1874 214 255) aus, nach welcher, wenn ein mit

gewissen Lösungen befeuchtetes Papier auf eine mit dem positiven Batteriepole

verbundene Platte gelegt und ein mit dem negativen Pole verbundener, am Ende

platinirter Draht über das Papier hinweg bewegt wird, der elektrische Strom alle

Reibung zwischen Papier und Draht verschwinden lässt, wogegen sich bei Unterbrechung

des Stromes die Reibung sofort wieder einstellt. Der Empfänger besteht aus einem

Resonanzkasten und einer Rolle mit Flanschen auf beiden Seiten; die Rolle steckt auf

einer Achse, die mit der Hand umgedreht ward; über die rauh gemachte Oberfläche der

Rolle läuft ein Papierstreifen ohne Ende; das Ende einer in der Mitte des Resonators

angebrachten Feder bildet ein glatter Platinstift, welcher von der Feder mit

beträchtlicher Kraft auf das chemisch präparirte Papier aufgedrückt wird. Der

Batteriestrom geht durch Feder, Platinstift, Papier und Rolle. Während die Trommel

mittels der Kurbel umgedreht wird und der Strom nicht circulirt, nimmt das Papier

die Feder und die eine Seite des Resonators mit; bei jeder Stromsendung dagegen hört

die Reibung auf, und Platinspitze und Resonatorseite gehen in ihre normale Lage

zurück. Die schwächsten Ströme, die in einem Elektromagnet keine Wirkung zeigen,

wirken hierbei noch sehr

kräftig, und am Empfänger sind die höchsten Töne der menschlichen Stimme deutlich zu

vernehmen, während sie bei Anwendung von Elektromagneten (wie bei Bell's Telephon) kaum hörbar sind, wegen des langsamen

Arbeitens der Elektromagnete, dessen Ursache in der zum Magnetisiren und

Entmagnetisiren nöthigen Zeit und der Erregung von die Wirkung verzögernden und die

Signale verstümmelnden Extraströmen zu suchen sind. Die oben beschriebene

Einrichtung hat das zum Wiedergeben des Singens bestimmte Telephon. Bei dem

sprechenden dagegen ist die Platinspitze an der Stellsehraube des Senders durch eine

Graphitspitze ersetzt, weil das Graphit seinen elektrischen Widerstand sehr rasch

unter Druck ändert (vgl. 1877 225 515). Bei kräftigerer

Stimme wird in Folge dessen der Widerstand stark vermindert, ein stärkerer Strom

durchläuft die Linie und eine kräftigere oder lautere Wirkung wird im Empfänger

hervorgebracht. Somit werden auch die feineren Articulationen der Stimme im

richtigen Stärkenverhältnisse am Empfangsorte wiedergegeben. (Philadelphia Press durch das Journal of the

Telegraph, Juli 1877 Bd. 10 S. 209.)

4) G. B. Richmond's

Elektro-Hydro-Telephon, jüngst in den Vereinigten Staaten patentirt, ähnelt dem Edison's in einiger Beziehung; in ihm wird aber anstatt

des Graphits als veränderlicher Widerstand Wasser benutzt. Zwei in Wasser getauchte

Platinspitzen sind im Schliessungskreise mit der Linie und der Batterie verbunden.

Die eine Spitze ist an einem Metallplättchen angebracht, das durch den Ton der

Stimme schwingt; die Schwingungen bewegen diese Spitze gegen die andere hin und

wieder von ihr hinweg, verkleinern und vergrössern so die Dicke und den Widerstand

der zwischen den spitzen befindlichen Wasserschicht und ändern demgemäss die Stärke

des Linienstromes. (Telegraphic Journal, September 1877

Bd. 5 S. 222.)

5) Das sprechende Telephon von dem aus Edinburg gebürtigen Prof.

A. Graham Bell in Boston (1877 223 647) 226 641) wurde im

Juni 1876 zuerst während der Ausstellung in Philadelphia vorgeführtUeber die Erfindungsgeschichte seines Telephons, durch welches er schon

frühzeitig das menschliche Ohr nachzuahmen sich bemühte, verbreitet sich Bell im Telegraphic

Journal, September 1877 S. 200; vgl. ebenda S. 276.Dr. Theodor Clemens in Frankfurt a. M.

veröffentlicht eine Erklärung, worin er u.a. sagt, dass er bereits i. J.

1863 sein damals vor 10 Jahren, also bereits i. J. 1853 ausgeführtes erstes

Telephon-Experiment, sowie seine Wahrnehmungen und Beobachtungen über die

Schallfortleitung im elektrisch erregten Draht mittels starker

elektromagnetischer Spiralen in der Zeitschrift Deutsche Klinik, herausgegeben von Dr. Alexander Goeschen (Verlag von G.

Reimer in Berlin), Nr. 48 S. 468 veröffentlicht habe. Ganz dasselbe

Telephon-Experiment des Jahres 1853 ist zu lesen in dem in Frankfurt a. M.

bei Franz Benj. Aussarth erschienenen Werk: Ueber die Heilwirkungen der Elektricität und deren

erfolgreiche methodische Anwendung in verschiedenen Krankheiten;

von Dr. Theodor Clemens in Frankfurt a. M. 4.

Lief. S. 276. Diese 1853 ausgeführten und 1863 im Druck beschriebenen

Beobachtungen und Telephon-Experimente über Schallfortleitungim elektrisch

erregten Draht mittels elektromagnetischer Ströme sind wohl die ersten

wissenschaftlich veröffentlichten hierher gehörigen Telephon-Erfindungen und

unterscheiden sich insofern sehr wesentlich von den Telephon-Versuchen des

Lehrers Ph. Reis in Friedrichsdorf bei Homburg,

als Verf. schon damals an jeder Station eine Magnetspirale aufstellte und

wie heute Prof. Bell die Magnetinduction zum

Schallvermittler gebrauchte. Es ist mithin der allererste Versuch, Töne

durch Elektricität fortzuleiten in Frankfurt a. M. von dem Genannten i. J.

1853 gemacht und 1863 auch von demselben das erste physikalische

Telephon-Experiment, dessen Tragweite vollkommen erkannt und verstanden

wurde, genau beschrieben und durch den Druck in der Deutschen Klinik an genannter Stelle veröffentlicht

worden.; es ist in Amerika in Boston, Providence und New-York in Gebrauch,

doch fand W. H. Preece, dass es nicht so gut arbeite,

als die Versuche erwarten liesen (Telegraphic Journal,

Bd. 5 S. 200). Die erste regelmässige telephonische Linie errichtete C. Williams jun. zwischen seinen Geschäftsräumen in

Boston und seinem etwa 50km entfernten Sommersitze

in Sommerville. (Telegraphic Journal, Bd. 5 S. 137.)

Früher bestand der Sender des Bell'schen Telephons (nach Engineering, December 1876 S. 518 und Telegraphic

Journal, August 1877 S. 176) aus einem Elektromagnet, welcher an einem

Säulchen etwa 50mm über einem Mahagonybretchen

befestigt war; vor den Polen dieses Elektromagnetes oder richtiger dieses

Magnetinductors war ein in verticaler Ebene liegender Messingring befestigt, über

welchen eine Membran gespannt war und durch die Schrauben, ähnlich wie bei einer

Trommel, straff erhalten wurde; in ihrer Mitte trug die Membran ein Stück weiches

Eisen, das vor den Kernen des Inductors spielt, sowie die Membran schwingt. Der

Empfänger war einer der 1852 von Niclès erfundenen

Röhrenelektromagnete; der verticale Stabelektromagnet ist zur Vermehrung der

Anziehung in eine Röhre aus weichem Eisen eingeschlossen. Auf diese war, an einer

Stelle nahe am Umfange der einen Endfläche, ein dünner, kreisrunder Eisenblechanker

von Kartenpapierdicke aufgeschraubt und wirkte während der Stromsendungen theils als

schwingender Körper, theils als Resonator. Magnet und Anker waren auf eine kleine

Brücke angeschraubt, die an einem Mahagonybretchen befestigt war. Wurde nun in das

Mundstück des Senders ein Wort gesprochen, so schwang die Membran der Tonhöhe

entsprechend, und ihr Eisenstück inducirteGerade die Benutzung von Magnetinductionsströmen macht das Bell'sche Telephon

viel handlicher im Gebrauch als alle mit galvanischen Batterien arbeitende

Telephone. Ferner scheinen die Inductionsströme dieses Telephon zur

Wiedergabe der Klangfarbe zu befähigen, da die Form der Schwingungen der

Platte sich durch Anschwellungen der Stromstärke während des Verlaufes der

Ströme geltend machen kann. Auf letzteres weist Hofrath Dr. Brunner von Wattenwyl in einem Vortrage (vgl.

Wochenschrift des österreichischen Ingenieur-

und Architectenvereines, 1877 S. 311) hin und bezeichnet z.B. das

Reis'sche Telephon gegenüber dem Bell'schen als einen blosen „Tactzähler

der Wellenberge.“ dabei eine Folge von Strömen in die

Spule, welche den Anker des Empfängers in Schwingungen versetzten und durch diese

tönende Schwingungen entstehen liessen, aus denen man das gesprochene Wort deutlich

hörte. Die Schwingungen im Empfänger waren nicht nur isochron mit denen im Sender,

sondern bei verschiedener Amplitude der Schwingungen der Membran entstanden auch

Inductionsströme von verschiedener Stärke und diese Hessen die Stärke der

sprechenden Stimme erkennen. In dem Engineering and Mining

Journal, März 1877 S. 166 wird namentlich hervorgehoben, mit welchem

Vortheil ein solches Telephon in Bergwerken benutzt werden könne, wenn man von über

Tage Drähte in die Grube führe und an einigen wichtigen Orten der Grube Telephone

aufstelle. Bei eintretenden Unglücksfällen würde deren Umfang und Natur schnell

mitgetheilt werden können, was Menschenleben und Eigenthum sparen könne. Nach dem

Telegraphic Journal, September 1877 S. 217 wurden

in der West Wheal Eliza Mine, nahe bei St. Austell, von Arthur Le Neve Foster, dem Bruder des Regierungsinspectors der Minen in

Westengland, C. Le Neve Foster, ganz befriedigende

Versuche zwischen der Oberfläche und einer Strecke in 77m Tiefe angestellt.Gleiche Versuche sind am 12. December 1877 in dem zu den Steinkohlenwerken

des Freih. v. Burgk gehörigen

Seegengottesschachte in Niederhasslich bei Dresden angestellt

worden.

Später bestand der Sender aus einem kräftigen permanenten Magnete, dessen Pole von

Inductionsspulen umgeben waren, und vor den Polen befand sich ein Eisenplättchen,

dem die Töne durch ein Mundstück zugeführt wurden; die bei den Schwingungen des

Plättchens inducirten Ströme wurden durch die Linie einem Empfänger von ganz,

ähnlicher Einrichtung zugeführt und von dessen Plättchen in Schwingungen der Luft

umgesetzt. Experimentirt wurde mit diesem Telephon auf der nahezu 10km langen Privatlinie Boston-Malden der Boston Gummischuh-Compagnie. Leise Töne wurden dabei

fast noch deutlicher gehört wie laute, und die nach einander sprechenden Personen

konnten am empfangenden Ende zu Malden deutlich von einander unterschieden und mit

dem Namen genannt werden. Ebenso war der Gesang eines Mädchens in Malden mit jener

Deutlichkeit in Boston zu hören, welche in den entfernteren Theilen eines grossen

Concertsaales erreichbar ist. (Scientific American,

Februar 1877 S. 120.)

In Fig. 12

Taf. 2 ist E das Sprachrohr, welches der an dem

Resonatort D befestigten Eisen- oder Stahlplatte A die Schallwellen zuführt oder die von ihr ausgehenden

nach dem Ohre hin abführt. F ist ein Eisenstab, welchen

eine Spule G umgibt; zwei solche Stäbe bilden die

Verlängerungen der Pole eines aus mehreren Lamellen bestehenden permanenten

Hufeisenmagnetes, und die beiden Spulen liegen hinter einander in demselben

Stromkreise, in welchen mehrere solche Instrumente an verschiedenen Stellen

eingeschaltet sein können. Mittels der Schrauben I

können die Enden H der Stäbe F so nahe an

die Platte A gebracht werden, als man wünscht. Die

Schallwellen des Instrumentes beim Sprechenden erregen durch die Schwingungen der

Platte A Inductionsströme, welche in dem empfangenden

Instrumente zunächst die Platte A und durch diese die

Luft in gleiche Schwingungen versetzen.

Mit diesem Telephon wurde auf der 230km langen

Linie Boston-Salem-North-Conway, N. H., gesprochen (vgl. 1877 223 647). Will man

mehrere Telegramme zugleich auf demselben Drahte befördern, so muss für jedes ein

Ton von anderer Höhe gewählt werden, und jeder Empfangende hat dann nur die ihn

angehenden Töne herauszulesen. Bei einer grössern Anzahl gleichzeitiger Telegramme

erleichtert man dies durch Anwendung von Resonatoren, welche automatisch jedes

einzelne Telegramm aufnehmen, indem sie blos auf die Töne, auf die ihre Membran

gestimmt ist, ansprechen und durch die Schwingungen der Membran einen

Stromunterbrecher und durch diesen einen Morseklopfer oder Schreibapparat in

Thätigkeit setzen. Am 12. Februar 1877 sprach Bell

mittels eines solchen Telephons von Salem, Mass., nach Boston, 29km weit. Der ganze Apparat steckt in einem

Kästchen von 180mm Höhe und Breite und 300mm Länge, (Scientific

American, März 1877 S. 191.)

Grosse Widerstände, wie z.B. die Einschaltung von 16 einander die Hände reichenden

Personen in den Stromkreis, stört die Beförderung bei Bell's Telephon wenig.

Feuchtes Wetter übt keinen merklichen Einfluss auf die Beförderung aus; dagegen

haben sich schlechte Verbindungen der einzelnen Drahtlängen als sehr hinderlich

erwiesen. Wird das Telephon auf gewöhnlichen Telegraphendrähten benutzt, so gehen

auf den Tragsäulen von anderen Drähten (z. Th. lesbare) Morsezeichen über, welche

man auf dem Telephon hört. Dann hört man knackende Töne, welche man dem Reiben

unvollkommener oder rostiger Verbindungsstellen zuschreibt. Endlich vernimmt man

einen beständigen, murmelnden Ton, für welchen man noch keine genügende Erklärung

hat. (Scientific American, Juni 1877 S. 358.)

Im August 1877 sprach W. H. Preece mit Bell's Telephon,

mit welchem er in Amerika bis zu 52km weit

gesprochen hat, von Plymouth nach Exeter. Diese neueste, vereinfachte Form des

Telephons ist in Fig. 13 Taf. 2 in n. Gr. abgebildet. A ist

ein permanenter Magnet und wird durch eine Schraube am Ende festgehalten. Um das

andere Ende ist ein feiner, mit Seide übersponnener, 50m langer Kupferdraht zu einer Spule B

gewickelt (Nr. 38 der Birminghamer Drahtlehre); die beiden Drahtenden sind durch

dickere Drähte G mit den Klemmschrauben D verbunden. Dem Pole und der Spule B gegenüber liegt die Scheibe E aus weichem Eisen. Das Ganze ist in ein Holzgehäuse eingeschlossen,

welches der Scheibe E gegenüber eine Oeffnung besitzt und zugleich als

Schutz und als Resonator dient. Sender und Empfänger sind ganz gleich und wirken in

der bereits beschriebenen Weise.

Im Anschluss an die Versuche auf dem 5km langen KabelDie Einrichtung zur bleibenden Benutzung der Telephone, neben Siemens'schen

Inductionszeigern, auf diesem Kabel ist bereits in der Ausführung begriffen.

– Von Seiten der deutschen Telegraphenverwaltung sind nicht nur

Telephonanlagen zwischen mehreren Verwaltungsstellen zur Erleichterung des

dienstlichen Verkehres gemacht, sondern auch eine ganze Reihe von „Fernsprechämtern“ eingerichtet und dem

telegraphischen Verkehr eröffnet worden. (vgl. 1877 226 641)

haben Prof. Dr. Zetzsche und Oberinspector Pörsch weitere Versuche auf oberirdischen Linien gemacht. Am 6. December wurde ein 80km langer oberirdischer Draht der Sächsischen

Staatsbahn zwischen Dresden und Chemnitz mit Erdleitung an beiden Enden benutzt;

zugleich waren in Freiberg und Tharandt Telephone eingeschaltet. Dabei kam der Rufer des an dem Versuche sich betheiligenden Prof. Weinhold in Chemnitz zum ersten Male auf einer

Telegraphenlinie zur Verwendung und arbeitete ganz befriedigend. Die Verständigung

zwischen Dresden und Chemnitz war zwar merklich schwieriger in Fluss zu erhalten,

wie zwischen Freiberg und Dresden oder Chemnitz; doch lag dies mehr an äusseren

Umständen, wie auch die am 10. December in späterer Abendstunde auf der

Reichstelegraphenlinie Dresden-Chemnitz angestellten Versuche zeigten, bei denen

theils 1 Draht mit Erdleitung, theils 2 Drähte als Schleife benutzt wurden. Im

ersteren Falle war wieder im Telephon ein beständiges Getön zu hören, welches von

dem Arbeiten auf den mit auf den nämlichen Stangen liegenden übrigen Drähten

herrührte, durch welches jedoch die Stimme deutlich durchzudringen vermochte; bei

Benutzung der Schleife waren von jenem Getön nur noch Spuren und nur von Zeit zu

Zeit zu bemerken und deshalb die Verständigung wesentlich leichter, Eine

Verständigung zwischen Dresden und Leipzig war jedoch am 10. nicht zu erreichen,

obwohl Singen und Pfeifen gehört wurde. – Bei einem am 4. December angestellten

Versuche auf einer 3km,7 langen oberirdischen

Linie störten zwei mit eingeschaltete Relais das Telephoniren nicht, und deshalb

empfahl Prof. Zetzsche das Telephon als transportabel

Sprechapparat für Eisenbahnzüge, bei Einschaltung desselben in eine Morselinie.

Unmittelbar darauf brachte die Wochenschrift des

österreichischen Ingenieur- und Architectenvereines, 1877 S. 312 in einem

vom 24. November aus Agram datirten Briefe einen ähnlichen Vorschlag des Ingenieurs

G. Fuchs, welcher das Telephoniren durch ein

besonderes Signal auf der Glockensignalleitung einzuleiten räth.

Bei dem vom Kais. Generalpostmeister Stephan

angeordneten, unter Leitung des dazu von Berlin nach Dresden entsendeten Geh.

Oberregierungsrathes Elsasser und unter Theilnahme der Professoren Zetzsche in Dresden und Weinhold in Chemnitz in der Zeit vom 14. bis 17. December vorgenommenen

Versuchen gelang auch das Sprechen zwischen Dresden und Leipzig (über Riesa, 115km) vollkommen. Von Dresden über Chemnitz nach

Leipzig (167km) konnte man nicht sprechen, wohl

aber wurde in Leipzig der Weinhold'sche Rufer vernommen; auch konnten in der 167km langen Linie Dresden und Chemnitz gut mit

einander sprechen. Wurde ferner in Leipzig die Leitung von der Erde abgenommen und

isolirt gelassen, so konnten Dresden, Riesa und Würzen noch gut mit einander

sprechen; ebenso Riesa und Würzen, wenn in Leipzig und Dresden die Linie isolirt

wurde. Diese letztern beiden Versuche hatte Prof. Zetzsche in Vorschlag gebracht, um einen Aufschluss über die Richtigkeit

der Ansicht zu erlangen, dass, abgesehen von einer für grössere Fernen nicht

berechneten Einrichtung der verwendeten Telephone, weniger der Widerstand, als die

Ableitungen auf der Linie das Sprechen in grosse Fernen mit dem Telephon

erschwerten. Neben den Weinhold'schen Rufern wurden auch ähnliche geprüft, welche

von Siemens und Halske

gleichzeitig und unabhängig von Weinhold hergestellt

worden waren.Auch Prof. Töpler in Dresden hat einen Rufer

geliefert, und zwar mit gleichgestimmter Stimmgabel im Sender und

Empfänger. Ein Versuch zum gleichzeitigen Telephoniren und

Morse-Sprechen auf demselben Drahte wurde in Angriff genommen, da Prof. Zetzsche nach den bisherigen Beobachtungen alle

Bedingungen für sein Gelingen erfüllt glaubte; derselbe kam aber nicht zur vollen

Durchführung.

E.

Z.

Tafeln