| Titel: | Ueber zwei neue Dampfentwässerungsapparate. |

| Autor: | A. H. C. Bachmann |

| Fundstelle: | Band 227, Jahrgang 1878, S. 123 |

| Download: | XML |

Ueber zwei neue

Dampfentwässerungsapparate.

Mit Abbildungen auf Tafel

9.

Bachmann, über Dampfentwässerungsapparate.

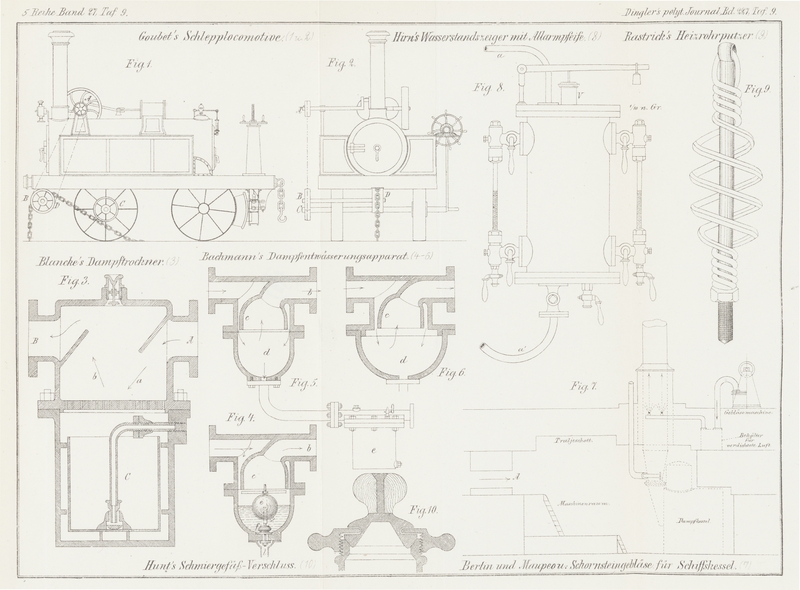

Seit einiger Zeit verfertigt die Maschinenfabrik C. W. Julius

Blancke und Comp. in Merseburg den in Fig. 3 Taf. 9

dargestellten „Dampftrockner verbunden mit Condensationswasserableiter“. Der

Dampf und das Condensationswasser treten bei A ein,

letzteres fliesst durch ein Sieb in den unteren Theil des Apparates und wird daraus

stossweise abgeführt; der trocken gewordene Dampf entweicht bei B zur Speisung der Maschine.

Ich kann nicht unterlassen, etwas näher auf diesen Apparat einzugehen, da das

Entwässern des Dampfes doch nicht in der angegebenen Weise stattfinden kann und die

Behauptung, dass der Dampf der Maschine trocken zugeführt werde, nach meiner Ansicht

eine irrige ist.

Die mitgerissenen Wasserbläschen werden grösstentheils bei schnellem Dampfeintritt,

dem Pfeile a (Fig. 3) folgend, die

Siebfläche treffen, und ein grosser Theil derselben wird in der Richtung des Pfeiles

b abspringen. Es tritt dabei wieder eine Auflösung

und Mengung mit dem getrockneten Dampfe ein, da die Geschwindigkeit beim Austritt

fast gleich ist der beim Eintritt. Die Siebfläche bildet ausserdem eine ziemlich

starke Decke, welche eine ansehnliche Wärmemenge aufzunehmen im Stande ist, so dass

von den an ihr haftenden Wassertheilchen eine nicht unbeträchtliche Menge wieder in

feuchten Dampf verwandelt wird. Auch die im Topf C

unmittelbar angesammelte Wassermenge schädlich, da von ihr feuchte Dämpfe stets

wieder durch das Sieb steigen und sich mit dem vom Wasser nothdürftig befreiten

Dampfe mischen können.

Mein Entwässerungsapparat, der in seiner ursprünglichen Form in Fig. 4 Taf. 9 abgebildet

ist (vgl. *1875 218 92), gab in dieser Gestalt in Rosslau a. d. Elbe sehr

befriedigende Resultate. Der nass eintretende Dampf stürzt hier über die Glocke c in senkrechter Richtung, und der vom Wasser befreite

Dampf kann mit gemässigter Geschwindigkeit zunächst unter die Glocke treten, um dann

bei b mit normaler Schnelligkeit zur Verbrauchsstelle

zu entweichen. Der Schwimmer e öffnet und schliesst je

nach der Wasseransammlung ein entlastetes Ventil f, und

das Wasser wird bei l abgeleitet.

Die Maschinenfabrik von Dreyer, Rosenkranz und Droop in

Hannover, welche meine Apparate herstellt, hat nach gesammelten Erfahrungen die

Ausführung zweckmässig dahin umgeändert, dass der Schwimmer und das Ventil im

unteren Theile des Topfes weggelassen sind, dafür aber entfernt vom Apparat ein

kleiner Condensationswasserableiter e (Fig. 5) aufgestellt ist.

Es sammelt sich somit in dem unteren Topfe d gar kein

Wasser, die Bildung und Aufnahme feuchter Dämpfe ist somit vermieden und verdirbt

den einmal vom Wasser befreiten Dampf nicht wieder.

Um auch die Verdunstung, welche an den Wandungen stattfindet, besser zu verhindern,

führt die genannte Firma den unteren Topf d jetzt etwas

grösser aus, wie in Fig. 6 skizzirt, so dass die Wassertheilchen nicht unmittelbar an den

Wänden herabfliessen.

A. H. C.

Bachmann.

Tafeln