| Titel: | Ueber pneumatische Anlagen zur Depeschenbeförderung. |

| Autor: | E–e. |

| Fundstelle: | Band 227, Jahrgang 1878, S. 151 |

| Download: | XML |

Ueber pneumatische Anlagen zur

Depeschenbeförderung.

Mit Abbildungen auf Tafel

13.

(Schluss von S. 39 dieses Bandes.)

Ueber pneumatische Anlagen zur Depeschenbeförderung.

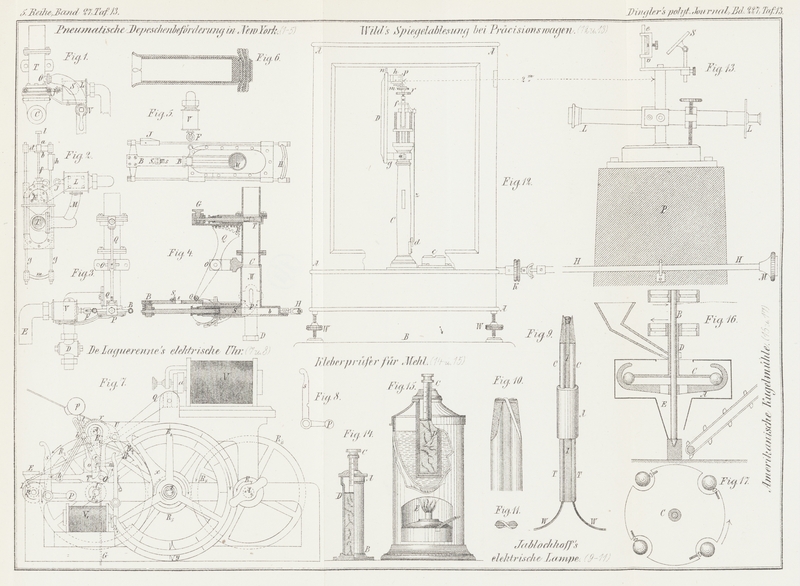

4) Die pneumatische Anlage in New-York (Fig. 1 bis 6 Taf. 13) verbindet das

Centralamt der Western Union Telegraph Company (Ecke

des Broadway und der Dey-Street) mit der Station in der Broad-Street 14 und mit der Baumwollen-Börse

durch eine 640m bezieh. 1005m lange Röhre, welche eine Büchse in 32 bezieh. 55

Secunden durchläuft. Eine dritte 830m lange Röhre

läuft nach der Station in Pearl-Street 134. Nach dem Centralamte werden die Büchsen

gesaugt, von ihm weg geblasen. Der Ueberdruck beträgt (am zweckmässigsten) etwas

über 0at,6; gesaugt wird mit einem Vacuum von etwa

304mm. Von Morgens 8 bis Abends 5½ werden 2

bis 3 Tausend Depeschen befördert. Zum Betriebe dient eine 50e Dampfmaschine in dem Centralamte, welche zwei

doppelt wirkende Luftpumpen treibt. An die Pumpen schliessen sich zwei weite

Hauptrohre, eines für die Luft Verdichtung, das andere für die Verdünnung; diese

Hauptrohre gehen nach dem Arbeitsraume, von dem die pneumatischen Rohre fortgehen,

und sind so gross, dass sie die absetzende Wirkung der Pumpen ausgleichen. Die

Klappen sind theils einfache, theils doppelte und so angeordnet, dass sie entweder

ausschliesslich zum Absenden mittels verdichteter Luft und ausschliesslich zum

Empfangen durch Saugen benutzt werden können, oder abwechselnd zum Senden und

Empfangen in demselben Rohre.

Die einfachen Schieber sind in Fig. 1 und 2 Taf, 13 abgebildetDiese beiden Figuren und Fig. 6 finden sich

bereits in der von Delarge im Journal télégraphique, 1873 Bd. 2 S. 326

gegebenen Beschreibung der Londoner pneumatischen Anlage; in London sind

jedoch Bleirohre von 38 und 57mm

Durchmesser und 5 bezieh. 6mm Dicke

verwendet worden. Uebrigens ist in Prescott's

Electricity and the eletric telegraph (New-York 1877 S. 883),

welchem unsere Quelle (Scientific American,

1877 Bd. 36 S. 175) den grössten Theil des Artikels entlehnt, nicht

ausgesprochen, dass diese Schieber, bei deren Beschreibung Prescott fast wörtlich dem Journal télégraphique folgt, in New-York

benutzt würden. Dagegen zeigt die blos im Scientific

American enthaltene Abbildung des New-Yorker Amtes bei allen vier

einmündenden Rohren die in Fig. 3 bis 5 Taf.

13 dargestellten Doppel Schieber.D. Ref.; hier ist T das Rohr, in welchem die unterirdische Leitung endet. Zum Empfangen wird

die Scharnierklappe C (Fig. 1) emporgehoben und

mittels des Hahnes V das Rohr T durch S mit dem Verdünnungshauptrohre

verbunden; bei ihrer Ankunft öffnet die Büchse die Klappe C, springt aber in Folge des Stosses zurück und wird dann an der Mündung

O des Rohres S

festgehalten, bis der Hahn V geschlossen wird, worauf

sie von selbst auf den Tisch fällt. Beim Absenden wird die Büchse in das Rohr T (Fig. 2) gesteckt, mittels

des Handgriffes m und des die Stangen g verbindenden Querstückes d beim Auftreffen desselben auf den Ring b an

der Stange f der Schieber K vor das Rohr T gelegt; darauf schiebt die

schiefe Ebene h an der einen Stange g die Rolle J seitwärts,

öffnet so in dem Cylinder L eine Klappe und lässt die

verdichtete Luft durch M nach T eintreten. Die Ankunft der Büchse wird durch eine elektrische Klingel

angezeigt. Wäre das Querstück d fest mit der Stange f verbunden, so würde eine gewisse Kraft zur Bewegung

der Verschlusstheile erforderlich sein, weil der Druck auf den Verschluss eine

bestimmte Reibung verursacht. Dies ist durch die Beweglichkeit zwischen b und l vermieden; denn beim Zurückbewegen

lässt die schiefe Ebene zunächst die Rolle J frei, und

die vernichtete Luft tritt nun nicht mehr in die Röhre; darauf erst stösst a gegen l und f öffnet den Verschluss. Die Theile, welche die Klappe

und den Schieber bilden, sind zum grössten Theil aus Messing und sitzen an starken

Platten, von denen die eine in verticaler, die andere in horizontaler Lage sich

befindet. Die letztere bildet den Tisch, worauf die abzusendenden und ankommenden

Depeschen zu liegen kommen.

Von einem doppelten Schieber geben Fig. 3 bis 5 Taf. 13 Rückansicht,

Schnitt und Grundriss. Beim Absenden wird die Depeschenbüchse durch die Mündung P (Fig. 4) in die

Depeschenkammer M gebracht, bis ihr Buffer von der

Verengung C, welche mit der Büchse gleichen Durchmesser

hat, festgehalten wird; darauf wird der Handgriff H

vorwärts bewegt und verschliesst mittels des Schiebers S die Mündung P der Kammer M; da stösst der Ansatz S1 an das untere Ende des um O drehbaren Quadranten Q,

drückt es in den Schlitz s (Fig. 4) der Gleitstange

B, nimmt es, während S

vollends in die Kammer b hineingeschoben wird, mit und

öffnet durch die Wirkung seines obern Endes auf die Zahnstange R den Schieber T;

währenddessen trifft die schiefe Ebene J an der einen

Seitenstange des untern Schiebers auf die Rolle F und

stellt mittels der Klappe V die Verbindung des

Verdichtungshauptrohres mit dem Depeschenrohre her, so dass die verdichtete Luft nun

auf den untern Theil der Büchse wirkt und diese forttreibt. Muss während des Laufes

der ersten Büchse eine zweite nachgeschickt werden, so wird der Griff H zurückbewegt, die zweite Büchse eingeführt und H wieder vorwärts bewegt. Das Depeschenrohr wird dabei

nicht entleert; da aber dieser Vorgang nur etwa 4 Secunden dauert, so wird in dem

langen Rohre die Wegnahme des Druckes kaum verspürt und die Geschwindigkeit der

ersten Büchse fast gar vermindert. Der Hahn D ist

natürlich beständig geschlossen. Die Mündung P bildet

das nahe über dem Tische befindliche untere Ende eines aufsteigenden und in einem

grossen Bogen wieder abwärts gehenden und an die unterirdische Leitung sich

anschliessenden Rohres.

Beim Empfangen wird zunächst die Verbindung der Klappe V

mit dem Verdichtungshauptrohre durch einen etwas tiefer an dem Rohre E (Fig. 3) befindlichen Hahn

abgesperrt; darauf wird der Griff H vorwärts bewegt und

der Hahn D geöffnet, um das Depeschenrohr mit dem

Verdünnungshauptrohre zu verbinden; die auf der andern Station eingeführte Büchse

wird dann durch die atmosphärische Luft in die Kammer M

getrieben und meldet sich daselbst durch ihr Aufschlagen auf den Schieber S an; nachdem D vorher

geschlossen worden ist, wird dann H zurückgeschoben,

und die Büchse fällt aus der Kammer M heraus. Folgen

noch andere Büchsen nach, so muss H

gleich wieder vorwärts

geschoben werden, und es ändert sich dann die Geschwindigkeit der noch folgenden

Büchsen durch das Oeffnen nicht merklich. Doch ist es nicht wünschenswerth, dass

mehr als eine Büchse auf einmal befördert wird.

Wo der Verkehr nicht zur Anlage doppelter Röhren nöthigt, wird dasselbe Rohr zum

Absenden und Empfangen benutzt. Dann wird der obere Schieber ausser Dienst gesetzt,

indem man den Keil G (Fig. 4) herausnimmt, die

Zahnstange R entfernt und T zurückzieht und in dieser Lage durch einen Vorstecker erhält. Die

Absendung erfolgt dann wie bisher; sobald aber die Ankunft der abgesendeten Büchse

gemeldet wird, wird H blos so weit zurückbewegt, dass

die Verbindung zwischen dem Verdichtungshauptrohre und dem Depeschenrohre

abgeschlossen, nicht aber der Schieber S von der

Mündung P entfernt wird; die verdichtete Luft kann

daher blos aus dem entfernten Rohrende austreten. Zum Empfangen wird der Hahn D geöffnet, bis die Büchse eintrifft; dann wird D geschlossen, H

zurückgeschoben und die Büchse fällt heraus.

Die Rohre sind aus Messing, haben 57mm Weite und

9mm,5 Wandstärke. Die Anlagekosten sollen sich

auf etwa 125000 M. belaufen.

Als elektrischer Telegraph zum Geben der Abgangs- und Ankunftssignale und zur

Beantwortung der nothwendigen Anfragen dient eine elektrische Klingel mit einfachen

Schlägen.

Die Büchsen sind cylindrisch, aus Guttapercha, 150mm lang und 4mm dick. Fig. 6 zeigt eine im

Schnitt. Die Guttapercha ist mit Filz oder Droget überzogen, welcher über das offene

Ende vorsteht. Dieser Theil stülpt sich durch den Druck dahinter auf und gibt einen

dichten Schluss. Der vordere Theil bildet einen Buffer aus mehreren Lagen Filz,

welcher gerade in das Messingrohr passt. Damit die Depeschen nicht aus der Büchse

herausfallen, ist ihr Ende mit einem elastischen Bande verschlossen, das sich beim

Einstecken der Depeschen hinreichend dehnt. An den Nebenstationen, wo keine Apparate

erforderlich sind, sind die Enden der Depeschenrohre nach unten gerichtet, damit

nichts hineinfallen kann.

Alle einlangenden Telegramme werden in den Stationen der Western Union Company mit Copirtinte auf besondere Formulare geschrieben

und in einer Presse copirt. Die letztere enthält zwei Walzen, welche durch

Dampfkraft, einen Elektromotor oder mit der Hand umgedreht werden. Dieses Verfahren

ist reinlicher und auch sonst vorzüglicher, als das umständliche europäische

Verfahren. Nur wenn eine grosse Anzahl Copien von demselben Telegramm zu machen

sind, wie bei Presstelegrammen, verfährt man wie in Europa.

5) Die pneumatische Anlage in München. Die pneumatische

Verbindung zwischen dem Post- und Telegraphengebäude in München dient dazu, um die in der

Filialstation „Post“ und „Börse“ aufgegebenen Telegramme an die

Centralstation im Telegraphengebäude am Bahnhofplatze zu befördern, von wo aus dann

die telegraphische Beförderung erfolgt, dann dazu, um die bei der Centralstation

ankommenden Telegramme, soweit sie nicht von dieser Station zugestellt werden, an

die Station „Börse“ behufs rascherer Zustellung von dort aus zu

befördern.

Die Maschinenhalle befindet sich im vertieften innern Hofraum des

Telegraphengebäudes. Die Luftbehälter sind in den anstossenden Kellerräumen des

Gebäudes untergebracht. Die Dampfkessel sind auf 6at Arbeitsspannung eingerichtet. Die Betriebsdampfmaschinen arbeiten ohne

Condensation mit veränderlicher Expansion und sind auf je 12e berechnet. Bei der Centralstation befindet sich

ein Linien-Anfang-Doppelapparat, bei der Station „Börse“ ein

Linien-Mittel-Doppelapparat. Bei der Station „Post“ ist zur Zeit noch kein

Apparat aufgestellt.

Die Herstellung der Rohrleitung erfolgte im Monat October 1876, die Aufstellung der

Dampfkessel und Dampfmaschinen hat während des darauffolgenden Winters und die

Inbetriebnahme der Anlage im Monat April 1877 stattgefunden. Der Betrieb erstreckt

sich von Früh 8 bis Abends 8 Uhr. Alle 10 Minuten geht ein Zug von der

Centralstation zur Börse und ein solcher von der Börse zur Centralstation. Die Länge

der Rohrleitung von der Centralstation über das Bureau in der Post zur Börse beträgt

1730m, von da bis zur Centralstation zurück

1210m, zusammen 2940m. Auf dem erstgenannten Strange wird der Zug mit

verdichteter Luft von der Centralstation zur Station Börse, auf dem letztgenannten

Strange mittels verdünnter Luft unter Mitwirkung der atmosphärischen Luft von der

Börse zur Centralstation befördert.

Die Kosten der Anlage betragen für die Rohrleitung und Luftbehälter 80000 M., für die

Dampfmaschinenanlage 58000 M. und für Apparate 15000 M. Es ist beabsichtigt, die

bestehende Anlage in der Art zu erweitern, dass unter Aufstellung weiterer

Luftbehälter ein zweiter Schliessungsbogen mit 6 Zwischenstationen hergestellt wird,

und dann im neuen Netze auch Rohrpostbriefe zur Beförderung gelangen.

E–e.

Tafeln