| Titel: | De Laguerenne's elektrische Uhr. |

| Autor: | E–e. |

| Fundstelle: | Band 227, Jahrgang 1878, S. 155 |

| Download: | XML |

De Laguerenne's elektrische Uhr.

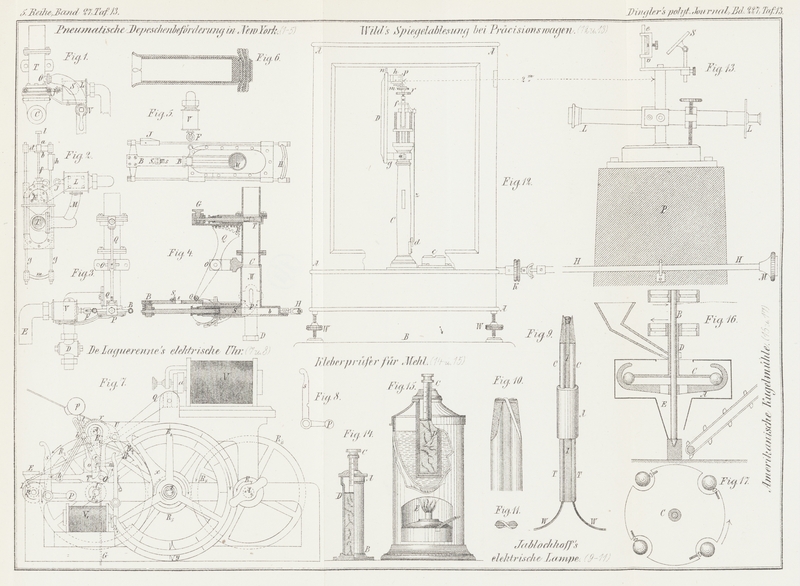

Mit Abbildungen auf Tafel

13.

De Laguerenne's elektrische Uhr.

In der Société d'Encouragement (vgl. Bulletin, 1877 Bd. 4 S. 219) haben H. Duméry und Th. du

Moncel über die elektrische Uhr von De

Laguerenne in Mont Saint Angel bei Montluçon (Allier) Bericht erstattet.

Duméry hebt zunächst hervor, dass De Laguerenne darauf ausgehe, eine billige, wenn auch

rohere Uhr herzustellen, welche nicht über den Horizont der Landschlosser

hinausgehe. Zur Ausgleichung der plumpen Construction verwendet der Erfinder eine

Auslösung mit langen Hebeln und grossen Winkelbewegungen; anderwärts wären die

dadurch verlorenen Zeiten ebenso viele Fehler, hier helfen sie den beabsichtigten

Zweck erreichen.

Der ganze Apparat besteht aus 3 Theilen: irgend einem gewöhnlichen Chronometer, einem

unabhängigen Weiserwerke und einem Schlagwerke. Jeder der 3 Theile hat sein eigenes

Triebwerk und kann, da er durch die Elektricität nur veranlasst wird, den Angaben

des Chronometers entsprechend zu wirken, am günstigsten Platze aufgestellt werden,

bei einer Kirche z.B. kann der Chronometer in der Sacristei, das Schlagwerk auf dem

Thurm neben der Glocke, das Weiserwerk in der Höhe der Orgeln untergebracht werden.

Die treibenden Gewichte des Weiserwerkes und des Schlagwerkes werden nach der Grösse

der Uhr und der Hämmer gewählt. Uebrigens kann auch das Weiserwerk oder das

Schlagwerk wegbleiben.

Zur Erzielung eines sichern Ganges ist eine doppelte Auslösung gewählt. Der

Elektricität fällt blos eine Auslösung ohne Widerstand zu, welche einen Fallblock

loslässt, worauf dieser bei seinem Falle auf eine sehr kräftige Auslösung wirkt. Die

treibenden Gewichte werden beständig wieder aufgezogen, und zwar geschieht dies beim

Weiserwerke elektrisch in der Zeit zwischen zwei auf einander folgenden Bewegungen

des Minutenzeigers, der sich nur alle Minuten bewegt.

Fig. 7 Taf. 13

zeigt ein Weiserwerk, das durch die Elektricität immer wieder aufgezogen wird,

dessen Gewicht also nahezu immer in derselben Höhe bleibt. Die Schlagwerke sind

ähnlich eingerichtet. Man kann aber beide Werke auch nicht durch Elektricität

aufziehen, sondern in gewöhnlicher Weise, und dann wickelt sich das Seil des

Triebgewichtes auf Walzen, und ist die Grösse der Weiser und Hämmer nur von dem

verwendbaren Triebgewichte abhängig, nicht von der elektrischen Kraft.

Weiser- und Schlagwerk stehen unter dem Einfluss einer gewöhnlichen Uhr, welche durch

eine Contactvorrichtung in jeder Secunde einen Strom durch alle

Aufzieh-Elektromagnete sendet und in jeder Minute einen durch alle

Weiserwerk-Elektromagnete; eine ähnliche Contactvorrichtung sendet bei jedem Schlage

der Uhr den Strom durch alle Schlagwerk-Elektromagnete. A1 ist die Hauptwelle aller Werke; auf sie

wirkt unmittelbar und beständig das Triebgewicht am Seile G und dreht sie um, so lange nicht der Aufhalter t sich vor den auf der Welle A1 sitzenden Arm A1t legt. Der

elektrische Strom beseitigt diesen Aufhalter und das auf dem Arme selbst sitzende

Excenter e legt ihn nach einem Umlaufe wieder vor. Eine

Umdrehung der Welle A1

macht den Minutenzeiger

um 1 Minute springen; das Schlagwerk aber gibt bei jedem Umlaufe von A1 einen Schlag und

deshalb müssen ebenso viele auslösende Ströme durch den Elektromagnet V1 gesendet werden,

wieviel Schläge ertönen sollen.

Der Strom lässt V1

seinen Anker a1

anziehen, der Haken am obern Ende des Ankerhebels lässt den Stift mo des Fallblockes pom

frei, und der Block p fällt bei E auf den Hebel Et, welcher den Aufhalter t trägt; dieser um O

drehbare Hebel wird in seiner horizontalen Lage erhalten durch einen Stift c, welcher sich in eine Kerbe in dem Winkelhebel sP (Fig. 8) einlegt. Beim

Fallen von p aber wird c

frei gemacht, da ein Stift t1 am Arme op des Fallblockes den Arm s nach links schiebt. Der nicht mehr unterstützte Hebel

Et senkt sich durch den von p empfangenen Schlag, und t wird dem Arme A1t aus dem Wege gerückt. Dann macht die Welle A1 mit dem Arme A1

t, getrieben durch das Gewicht am Seile G, einen Umlauf; das Excenter e hebt mittels der an op anfassenden

Zugstange eb den Block p

wieder in seine ursprüngliche Lage, in welcher er durch den Haken am Ankerhebel

mittels des Stiftes om erhalten wird. Bei seinem Heben

nimmt der Fallblock durch die Zugstange bb1 zugleich den Hebel EtO mit und bringt ihn in die horizontale Lage zurück, in welcher er durch

den Arm s, worauf das Gegenwicht P wirkt, erhalten wird, so dass nun der Aufhalter t sich sperrend vor den Arm A1

t legt. Ein schwacher Strom reicht hin, um alle diese

Bewegungen hervorzurufen, weil der Fallblock op in

nahezu verticaler Stellung sich befindet und deshalb seine Auslösung sehr leicht

erfolgt. Sein Fall auf E aber reicht stets völlig aus,

um den Aufhalter t zu beseitigen, auf welchen das

Triebgewicht mittels A1

t einen kräftigen Druck ausübt.

Die einen Umlauf machende Welle A1 trägt ein Getriebe R1 mit 12 Zähnen; dieses greift in das

120er Rad R2, das auf

dessen Achse A2

sitzende Getriebe R3

von 15 Zähnen aber in das Rad R5 von 90 Zähnen; das letztere macht also bei jedem

Umlaufe von A11/60 Umdrehung und deshalb springt der auf

seine Achse A3

aufgesteckte Zeiger x stets um 1 Minute. Das noch auf

A3 sitzende 20er

Getriebe R5 treibt das

60zähnige Rad R6, auf

dessen Achse A4

wiederum ein Getriebe R7 (20 Zähne) sitzt und das 80er Rad R8 treibt; R8 aber ist auf eine über A3 geschobene Hülse aufgesteckt und trägt

den kleinen, die Stunden angebenden Zeiger y. Die

Getriebe R5 und R7 sind auf ihren

Achsen nur durch Schrauben befestigt, welche gelüftet werden, wenn man die Zeiger

x und y stellen

will.

Das Triebgewicht hängt am Seile G, wickelt sich um eine

die Welle A1 umgebende

Trommel und wirkt auf A1 mittels eines Sperrrades, in welches sich ein am Getriebe R1 sitzender Sperrkegel

einlegt. Um dieses sich bei jeder Umdrehung von A1 ein Stück senkende Gewicht wieder zu heben, wird

der Strom alle Secunden durch den Aufzieh-Elektromagnet V geschickt; dieser zieht seinen Anker a an,

hebt dadurch den

andern Arm QU des Winkelhebels aQU und schiebt mittels des an diesem Arme sitzenden Sperrkegels ein

zweites, auf die Trommel aufgestecktes Sperrrad r um 1

Zahn rückwärts; ein ganz hinter dem ersten Sperrkegel U

liegender und in der Figur deshalb nicht sichtbarer Hilfssperrkegel hält den

zurückgestossenen Zahn fest; 56 Stösse drehen die Trommel einmal um und bringen

somit das Gewicht in seine Anfangslage zurück.

Da aber die Aufziehbewegung dem Niedergange des Gewichtes und dem Umlaufe der Welle

A1 entgegengesetzt

ist, müssen der Sperrkegel U und sein Hilfssperrkegel

während der letztern Bewegung ausgehoben werden. Dazu zieht der Ansatz On des Hebels EtO, wenn

p niederfällt und dieser Hebel sich senkt, mittels

der Zugstange nH die beiden Enden H der Sperrkegel nach links und hebt sie dadurch aus.

Der Ansatz On wirkt auf die Sperrkegel mittels eines in

die ovalen Löcher H hineinragenden Stiftes; diese

Löcher sind oval, damit die anderen Bewegungen der Sperrkegel nicht gehindert

werden. Bei jenem Zurückziehen der Sperrkegel werden ihre langen Arme UI aus einem Einschnitte I

in einer Scheibe gehoben, welche von einem 12zähnigen Getriebe R abhängig ist, und sie können nicht wieder einfallen,

bis R einen Umlauf vollendet hat; derselbe wird aber in

der nämlichen Zeit gemacht, in welcher das Getriebe R1 und der Arm A1t ihren

Umlauf vollenden; somit bleiben während dieser Zeit die Sperrkegel ausgehoben, und

das Triebgewicht kann niedergehen.

Du Moncel berichtet, dass bei der 1874 der Société d'Encouragement vorgelegten Uhr, auf welche

sich Duméry's Bericht bezieht, als Elektricitätsquelle

eine Batterie benutzt wurde, deren Kraft sich nach der Grösse der Uhr zu richten

hatte. Da ferner der Aufhaltarm bei jeder Stromschliessung (alle Minuten) eine ganze

Umdrehung machen musste, so ist die Einlösung mittels zweier geschlitzten Zugstangen

etwas verwickelt ausgefallen. Die neuerdings (1876) vorgelegte Uhr hat De Laguerenne unter Festhaltung des ursprünglichen

Principes wesentlich vereinfacht; auch ist es ihm geglückt, die Batterie durch eine

magneto-elektrische Maschine zu ersetzen, welche durch den Regulator selbst in

Thätigkeit gebracht wird, wenn eine Stromsendung nöthig ist. Dazu benutzt De Laguerenne ein Zwischentriebwerk, mit hinreichend

schwerem treibendem Gewicht und lässt dasselbe in ähnlicher Weise wie an der altern

Uhr auslösen. Die Auslösung erfolgt alle Minuten, und dann lässt das Triebwerk die

magneto-elektrische Maschine eine Bewegung machen, welche zur Erzeugung des das

elektro-chronometrische Zählwerk auslösenden Stromes hinreicht. Da ferner das

Schlagwerk des Regulators seinerseits aller ganzen und halben Stunden, und zwar ein

wenig nach der Bewegung des Minutenzeigers, auf die Auslösung des

Zwischentriebwerkes wirken kann, so kann dieselbe elektro-magnetische Maschine auch

die Ströme für die Schlagwerke liefern.

Hierzu sind zwei Fallblöcke vorhanden, welche auf den Auslöshehel des Zwischenwerkes

fallen; der eine wird ausgelöst durch ein auf die Achse des Minutenzeigers des

Regulators aufgestecktes Sperrrad mit 60 Zähnen, der andere durch ein einfaches, auf

der Achse des Helmes des Schlagwerkes sitzendes Sperrrad, dessen Zähne als Excenter

wirken. Letzterer lässt sich auch entbehren, da das Schlagwerk an sich Kraft genug

zu liefern vermag. Da hierbei für die Schlagwerke und die Weiserwerke verschiedene

Fallblöcke vorhanden sind, so kann man den Inductionsstrom leicht bald in den

Schlagwerken, bald in den Weiserwerken wirken lassen und braucht dazu nur an den

Fallblöcken entsprechend lange, im Augenblicke ihres Falles auf einen Commutator

wirkende Stäbchen anzubringen.

Die anfangs erwähnte Vereinfachung der Auslösung der Weiserwerke liess sich nur durch

genauer gearbeitete Räder erreichen, im Widerspruch zu De

Laguerenne's ursprünglichen Absichten. Da jedoch im Weiserwerke 2 Räder und

in der Auslösung eine Zugstange wegfallen, so entspricht die Anordnung noch immer

jener Absicht.

E–e.

Tafeln