| Titel: | Paul Jablochkoff's elektrische Lampe. |

| Autor: | E–e. |

| Fundstelle: | Band 227, Jahrgang 1878, S. 159 |

| Download: | XML |

Paul Jablochkoff's elektrische Lampe.

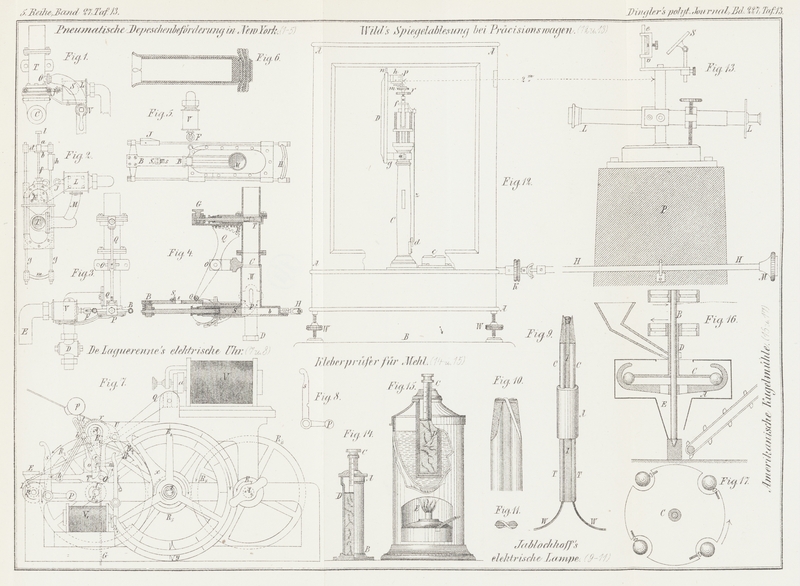

Mit Abbildungen auf Tafel

13.

Jablochkoff's elektrische Lampe.

Die zugehörige Abbildung Fig. 9 Taf. 13 zeigt in ½

n. Gr. die von Paul Jablochkoff, einem russischen

Ingenieurofficier, bei seinen Versuchen in Paris benutzte elektrische Lampe oder elektrische Kerze, deren wesentliche Einrichtung

bereits im Journal (vgl. 1877 223 221) mitgetheilt wurde. Der Asbesthalter A trägt die beiden Kohlenstäbe C, welche aus Retortenkohle cylindrisch abgedreht sind; diese Stäbe werden

von Messing- oder besser Kupferröhren T gehalten und

sind durch ein isolirendes Material I von einander

getrennt – eine MischungDie einfachste Mischung besteht aus Sand und Glaspulver. Vgl. Journal für Gasbeleuchtung und

Wasserversorgung, 1877 S. 297., welche den Namen Kaolin

erhalten hat. W, W sind die Zuleitungsdrähte. Die durch

den Strom entwickelte Wärme verdampft die isolirende Mischung in dem Masse, wie die

Kohlenstäbe verbrennen, und diese bleiben daher stets in derselben Entfernung von

einander. Wenn ein Strom von unveränderter Richtung das Licht erzeugt, will Jablochkoff der Verbrennung einer doppelten Länge des

positiven Stabes dadurch vorbeugen, dass man diesem doppelt so grossen Querschnitt

gibt; besser arbeitet aber die Lampe mit Wechselströmen, wobei beide Kohlen gleichen

Querschnitt erhalten. Leicht lässt sich die Kerze umkehren, so dass der Lichtbogen

am untern Ende entsteht und zur Beleuchtung von oben dienen kann. Die Anzündung aus der

Ferne ermöglicht Jablochkoff dadurch, dass er ein

Kohlenstückchen zwischen die Spitzen legt; dieses wird durch den Strom rothwarm und

verbrennt endlich, worauf der Lichtbogen erscheint; ebenso Hesse sich dazu ein

Stückchen Blei oder ein feiner Metalldraht benutzen. Das allmälige Schmelzen des

isolirenden Materials macht dieses in gewissem Grade leitend und gestattet eine

Verlängerung des Lichtbogens und dadurch eine Vermehrung des Lichtes; auch

erleichtert dieses Leitendwerden das Wiederanzünden nach dem Verlöschen durch eine

Unterbrechung des Stromes, sofern nur nicht mehr als einige Secunden dazwischen

verfliessen. Es dürfte sich deshalb die Kerze auch zum Telegraphiren mittels

Lichtblicken eignen.

Am 15. Juni 1877 wurde nach dem Engineer, 1877 Bd. 43 S.

433 in dem Hofe der West-India-Docks in London ein Versuch mit vier je 13m,7 in der einen und 6m,1 in der andern Richtung von einander entfernten Kerzen gemacht; benützt

wurde dabei eine Maschine der Alliance Compagnie in

Paris, welche 32 Magnete mit je 6 Lamellen besitzt und von einer kleinen tragbaren

Dampfmaschine getrieben wurde. Jener Hof ist 46m

lang und 15m breit, auf 3 Seiten von Häusern

umgeben, und mit einer Decke überspannt; unter dieser war Perlschrift überall zu

lesen. Nach ¼ Stunde wurden anstatt der elektrischen Kerzen 4 Gaslampen angebrannt,

jede mit 4 Bray'schen Brennern Nr. 6 und 4 kräftigen Reflectoren. Der Unterschied

war sehr merklich; das Gas brannte mit dunkelgelbem Lichte. Auf dem 36m,6 langen und 20m breiten Boden des einen Lagerhauses brannten dann 3 Kerzen, sehr

entfernt von einander und gaben gutes Licht. Aehnlich eine tragbare Kerze in dem

Kielraume eines grossen Schiffes.

Jeder Stab brennt etwa 1 Stunde. Jablochkoff bringt an

jeder Lampe 4 Kerzen an, von denen durch einen Umschalter die nächste angezündet

wird, wenn die eine abgebrannt ist. Die 4 Kerzen erforderten 2e, welche in London etwa 4 Pence in der Stunde

kosten; sie verbrauchten stündlich 457mm Kerzen,

die zu 1 Schilling gerechnet werden können; die gleichwertigen 400 Gasbrenner

verbrauchen in London für 5 Schilling Gas.

Durch Versuche in einem Saale der Magazine im Louvre haben (nach den Comptes rendus, 1877 Bd. 84 S. 750) Denayrouze und Jablochhoff

dargethan, dass die Kerze den Regulator der Lampe ersetze, und dass man bei ihrer

Verwendung mit derselben Elektricitätsquelle mehrere Lampen speisen könne. Sie

konnten bis 8 zugleich brennende Kerzen in den Stromkreis einer einzigen

gewöhnlichen Maschine mit Wechselströmen einschalten. – Bei Einschaltung einer Reihe

von inducirenden Spulen in den Stromkreis dieser Maschine und Schliessung der

secundären Stromkreise durch je eine Kaolinplatte wurde diese durch die (sehr

kräftigen) Inductionsströme weissglühend und gab ein schönes Licht; dabei verflüchtigt sich

das Kaolin auf der ganzen glühenden Stelle etwa 1mm in der Stunde. Anfänglich wurde der Strom durch einen gewissermassen

als Lockmittel dienenden, auf dem Rande der Kaolinplatte befestigten besseren Leiter

geführt. Das Licht ist mild und beständiger als irgend ein bekanntes. Seine Kraft

hängt nur von der Zahl der Windungen und der Drahtstärke der Spulen ab. Auf diese

Weise Hessen sich leicht 50 Lichtquellen von verschiedener Lichtstärke (1 oder 2 bis

50 Gasflammen) neben einander und unabhängig von einander erhalten.

Das obere Ende der Kerze ist im Iron, 1877 Bd. 10 S. 803

so abgebildet, wie Fig. 10 und 11 Taf. 13 in

Seitenansicht und Grundriss in n. Gr. zeigt.

Dass man mit demselben Strome mehrere Kerzen gleichzeitig brennend erhalten kann,

erklärt sich nach den Sitzungsberichten der Société

d'Encouragement, 1877 S. 116 daraus, dass der Strom, indem er die

isolirende Schicht der Kerze schmilzt, sich im Isolator zwischen den Kohlen einen

Weg herstellt, der viel besser ist, als während der Isolator im festen Zustande war.

Wenn man daher dem Strome genügende Stärke gibt, so wird der Raum, den er zu

überspringen vermag, gross genug, dass er eine gewisse Anzahl von Lichtquellen

bilden kann, deren jede eine geringere Lichtstärke zeigt wie jene einer gewöhnlichen

elektrischen Lampe, welche die ganze Kraft des Stromes an einer Stelle verzehrt.

E–e.

Tafeln