| Titel: | Churchward und Messenger's Dampfmaschine. |

| Autor: | M. |

| Fundstelle: | Band 227, Jahrgang 1878, S. 232 |

| Download: | XML |

Churchward und Messenger's Dampfmaschine.

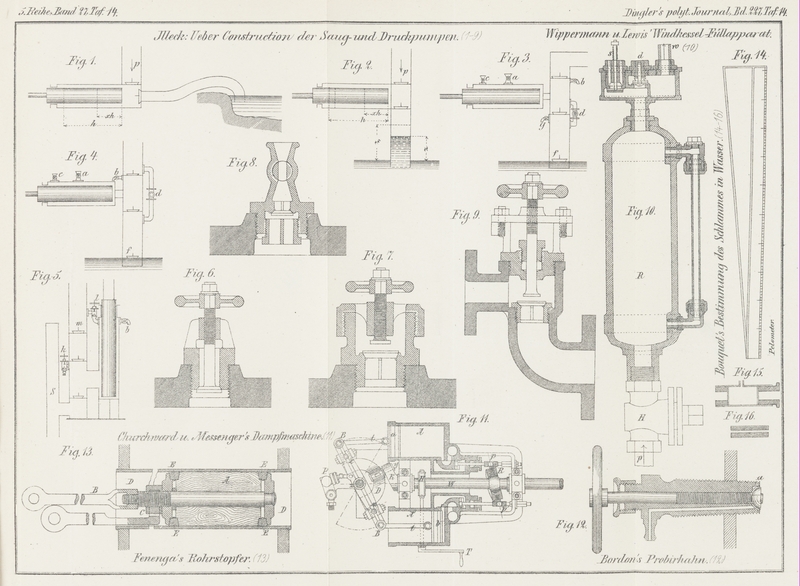

Mit einer Abbildung auf Tafel 14.

Churchward und Messenger's Dampfmaschine.

Die hier vorliegende Dampfmaschine hat, wie die J.

Robertson'sche (*1871 199 433) 1873 213 183) und ähnliche neuere Constructionen den Zweck,

den von der Maschine erforderten Raum auf ein Minimum zu reduciren. Es ist nicht zu

läugnen, dass in manchen Fällen, so bei kleinen Dampfschiffen und Pumpen, diese

Raumersparniss von höchster Bedeutung ist; in den meisten Fällen jedoch, wo man

derartige Maschinen angewendet und empfohlen sieht, ist wohl die anscheinende

Einfachheit und Billigkeit massgebend gewesen. Wir sagen anscheinend, da selbst in

dem Falle, als durch Ersparung und Vereinfachung einzelner Bestandtheile die

Herstellungskosten ermässigt würden, dennoch die ungünstigeren Arbeits- und

Abnutzungsverhältnisse diesen Vortheil für den Besitzer einer solchen Maschine sehr

bald illusorisch machen.

Von diesem Gesichtspunkte aus darf auch die Construction von Churchward und Messenger nicht etwa als ein

allgemein empfehlenswerthes Maschinensystem, wohl aber als eine geistreiche Lösung

eines Problems gelten, welches sich in der Praxis oft genug geltend macht. In der

Skizze Fig.

11 Taf. 14 sind zunächst die beiden Dampfcylinder A und A' zu bemerken, welche einfachwirkend

sind und nur beim Ausgang arbeiten. Vor den Cylindern wird ein Balancier B, welcher mit seinen Zapfen z beiderseits in festen Lagern schwingt, durch die Treibstangen t von den beiden Dampfkolben a und b in oscillirende Bewegung versetzt. In

Folge dieser Oscillationen muss der Bügel D, der im

Innern des rahmenartig erweiterten Balancier B um zwei

Zapfen x

in dessen Längsachse

schwingen kann und mit seinem Zapfen y in einem Lager

der auf der Welle W aufgekeilten Kurbel K geführt wird, eine Reihe wechselnder Stellungen

einnehmen, welche bei einem Vor- und Rückgang des Balancier B grade eine Umdrehung der Welle W

hervorbringen. Dies ergibt sich leicht aus der Beobachtung, dass der gezeichneten

Balancierstellung die höchste Kurbelstellung, der diametral entgegengesetzten die

tiefste Kurbelstellung entspricht, während bei der Mittelstellung des Balancier der

Bügel D so weit, nach rechts oder links verdreht ist,

dass er nun mit der horizontal stehenden Kurbel einen rechten Winkel einschliesst.

Bedingung für die Richtigkeit dieser Bewegungsübertragung ist also, dass der

Ausschlagwinkel des Bügels D aus seiner Mittelstellung

gleich sei dem Ausschlagwinkel des Balancier B.

Die Steuerung der Dampfcylinder geschieht mittels Flachschieber, welche durch den

Ring R, der auf einer schief gestellten Scheibe drehbar

aufsitzt, hin und her geschoben werden. Diese Scheibe ist auf einem Kugelhalse der

Welle W in beliebiger Neigung feststellbar, und es

geschieht dies durch eine in die Welle eingelassene Schubstange, welche mittels des

Ringes H vom Umsteuerhebel T aus gestellt wird. Die Scheibe kann hierdurch um die Achse pp' nach rechts oder links verdreht werden, so dass bei

constant bleibender Voreilung sowohl der Füllungsgrad als der Drehungssinn der

Maschine verändert werden kann. (Nach dem Engineer, 1877 Bd. 44 S. 345.)

M.

Tafeln