| Titel: | V. Möbius' Apparat zum Fräsen conischer Holzkämme. |

| Autor: | J. P. |

| Fundstelle: | Band 227, Jahrgang 1878, S. 236 |

| Download: | XML |

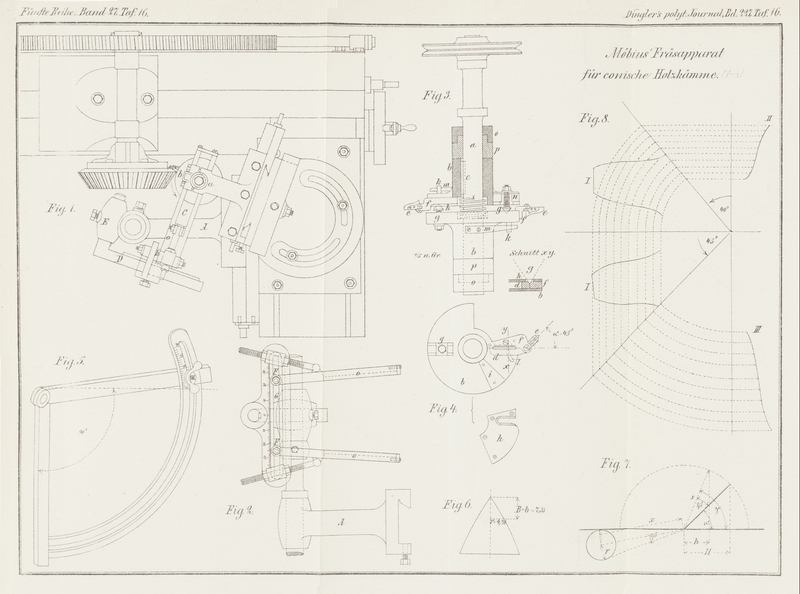

V. Möbius' Apparat zum Fräsen conischer Holzkämme.

Mit Abbildungen auf Tafel

16.

Möbius' Apparat zum Fräsen conischer Holzkämme.

Um der bei Beschreibung der Kegelräder-Fräsmaschine von E.

Grube (* 1877 223 445) erwähnten Bedingung:

„Die Contour des Fräsers beim Vorwärtsschreiten gegen die Kegelspitze

gleichmässig zu verjüngen“, zu genügen und dadurch eine genaue Herstellung

der Zahnform beim Fräsen consicher Holzkammräder oder

hölzerner Schrägradmodelle zu ermöglichen, wurde

bei dem von V. Möbius angegebenen Apparat, welcher in

Fig. 1

Taf. 16 an einer gewöhnlichen Räderfräsmaschine angebracht im Grundrisse und in Fig. 2 bis 4 in seinen

Details nach der Deutschen Industriezeitung 1877

dargestellt ist, das Princip zur Durchführung gebracht, das Fräsmesser nach der

Mittellinie des Zahnlückenprofiles in zwei Theile zu trennen, welche beim

Vorwärtsschreiten gegen die Kegelspitze derart gegen die Richtung der Erzeugenden

des Kegels verdreht und einander genähert werden, dass die Projection der

Messercontour nach der Richtung dieser Erzeugenden in jedem Punkte der letzteren die

richtigen Dimensionen des Zahnlückenprofiles aufweist. Zu diesem Zwecke befinden

sich auf der in gewöhnlicher Weise durch Schnurrolle angetriebenen Frässpindel a zwei gesonderte, verschiebbare Messerhalter b, b, welche durch eine Spiralfeder s an die Metallmuffen p, p

fest angedrückt werden. Letztere sind in den entsprechend gegen einander geneigten

Leitschienen o, o geführt und zwingen die beiden

Messerhalter bei der diesen Schienen entlang erfolgenden geradlinigen Bewegung der

Frässpindel sich der gegenseitigen Neigung der Leitschienen entsprechend zu nähern

oder von einander zu entfernen. Der obere Messerhalter ist bei c durch Feder und Nuth mit der Frässpindel in

Verbindung und überträgt die von letzterer erhaltene drehende Bewegung mittels der

beiden conischen Stifte g, deren je einer mit einem

Messerhalter verbunden in den anderen frei eingreift, auf den unteren Messerhalter.

Diese conischen Stifte besorgen bei der gegenseitigen Annäherung der beiden

Messerhalter zugleich die erforderliche Verdrehung der Fräsmesserhälften e; letztere sind an Winkelhebeln d befestigt, welche, mit den an die Messerhalter

angeschraubten Stücken f gelenkartig verbunden, dadurch

um die Gelenkachsen gedreht werden, dass der conische Stift zwischen den Hebelarm

d und das Stück f

eindringt. Durch Federn m, welche auf die in den Hebeln

d befestigten Stifte k

wirken, werden erstere stets an die conischen Stifte angedrückt und in ihre

ursprüngliche Stellung zurückgeführt, wenn die conischen Stifte zurückgezogen

werden, also wenn die beiden Messerhalter aus einander gehen. Die Stifte k passiren die Messerhalter in vorhandenen

Kreisschlitzen l. Die Stahlplatte h wird auf das Zwischenstück f und einen seiner Stärke entsprechenden Ansatz i festgeschraubt und dient dem Hebel d zur

Führung.

Die Art der Anbringung und Verstellung der Leitschienen ist aus Fig. 1 und 2 deutlich ersichtlich; es

ist nur noch zu bemerken, dass es nothwendig ist, die Befestigungsbolzen F, F im Schlitze G stets

gleich weit vom Mittel einzustellen. Um dies zu erleichtern, ist dem Schlitze

entlang eine Theilung angebracht, welche im Mittel mit Null beginnt und nach beiden

Richtungen gleichlaufend beziffert ist. Werden die Bolzen F nicht gleich weit vom Mittel eingestellt, so entstehen schiefe Zähne,

woraus hervorgeht, dass sich der Apparat bei entsprechender Einstellung der

Leitschienen auch zum Fräsen hyperbolischer Räder eignet. Zur genauen Schrägstellung

der Leitschienen bedient man sich am besten des in Fig. 5 dargestellten

Stellwinkels, der mit einem Schenkel an den Schienenhalter angelegt, mit dem andern

Schenkel die Stellung der Leitschiene angibt. Der jeweilig erforderliche

Neigungswinkel der beiden Leitschienen ergibt sich als der Spitzenwinkel eines

gleichschenkligen Dreieckes, dessen Seiten die Kanten des Radkegels, dessen Basis

die Breite der äusseren Zahnlücke bilden.

Die conischen Stifte können durch die daran befindliche Schraube höher und tiefer,

und durch Verschieben der Mutter n in horizontaler

Richtung verstellt werden. Ihre Form sollte die des Rotationsparaboloides sein. Um

jedoch eine schärfere Spitze Fig. 6 zu erhalten, muss

das Messer gleich von vorn herein einen Winkel α

(welcher hier mit α = 45° angenommen ist) mit der

Richtung des Radius der Scheibe bilden. Für die Construction der Stifte ergeben sich

folgende Gleichungen. Bezeichnet:

L die Länge der Radkegelseite,

l die Länge des zu frasenden Zahnes,

B, b die Breite der äusseren bezieh. inneren

Zahnlücke,

H, h die Höhe der äussern bezieh. innern Zahnlücke,

s die Länge des Fräsmessers,

r den Halbmesser des conischen Stiftes in der Entfernung

(B – b) von der

Spitze,

x die Entfernung der Spitze der conischen Stifte von der

Gelenkachse,

so ist zunächst h=\frac{H\,(L-l)}{L},

b=\frac{B\,(L-l)}{L} ferner, wie aus Fig. 7 leicht zu

entnehmen:

s=\frac{H}{cos\,\alpha},\;cos\,\gamma=\frac{h}{s},\;2\beta=\gamma-\alpha,\;r=x\,sin\,\beta.

Der Reihe nach ergeben diese Gleichungen bei x=28^{mm} für ein

Rad, welches die Dimensionen L=260^{mm},

H=25^{mm} und B=19^{mm} aufweist, für die

auf einander folgenden Werthe von l:

l

=

10

20

40

60

100

150

200

h

=

24,04

23,07

21,15

19,23

15,38

10,58

5,77

b

=

18,27

17,54

16,08

14,62

11,69

8,04

4,38

B – b

=

0,73

1,46

2,92

4,38

7,31

10,96

14,62

r

=

0,53

1,00

2,03

2,93

4,70

6,66

8,50.

Für einen schon bestehenden Apparat hat man für die Entfernung, in welche die Stiften

eingestellt werden müssen, x=\frac{r}{sin\,\beta}.

Die Form des Fräsmessers findet man am einfachsten graphisch, wie aus Fig. 8 leicht zu entnehmen

ist, in welcher aus dem äussern Zahnprofile (I) das innere (II) und das Messerprofil

(III) entwickelt ist. Die Anfertigung der beiden Fräsmesser erfolgt am besten in

einem Stücke, welches der Zahnlücke entsprechend genau ausgearbeitet und an die um

180° gegen einander verdrehten Messerhalter angepasst und angeschraubt und dann in zwei Hälften

getheilt wird. Dabei ist zu beachten, dass das Ende der Messer genau in die

Mittellinie des Gelenkes fällt, damit dasselbe keinen Kreisbogen beschreibt.

J. P.

Tafeln