| Titel: | Widemann's Sahlleistenapparat. |

| Autor: | E. L. |

| Fundstelle: | Band 227, Jahrgang 1878, S. 351 |

| Download: | XML |

Widemann's Sahlleistenapparat.

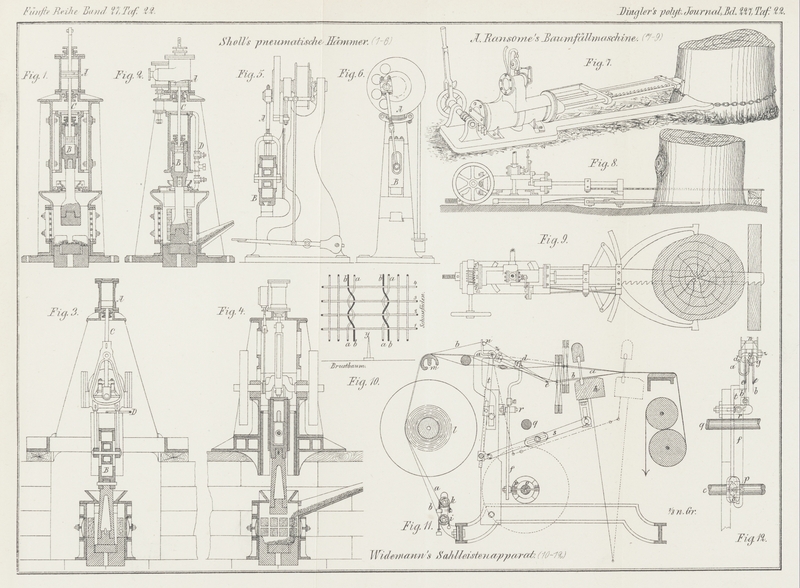

Mit Abbildungen auf Tafel

22.

Widemann's Sahlleistenapparat.

Dieser Apparat stellt die falsche Leiste mit glatter Gazebindung her (vgl. S. 34 d.

Bd.) und zeichnet sich vor anderen für diesen Zweck construirten Apparaten dadurch

aus, dass er einfach, gut durchconstruirt, leicht zu reguliren und zu bedienen ist.

Zwischen den Webketten beansprucht er nur 35 bis 40mm Raum und arbeitet bei 140 Schützenläufen in der Minute immer noch

zuverlässig. Letzteres ergeben die älteren Apparate dieser Gattung nicht, weil die

dabei verwendeten Excenter keine Nuthexcenter sind. Sollen sie für grössere

Geschwindigkeiten als 100 Touren in der Minute gut verwendbar werden, so müsste man

an die auf die Excenter sich auflegenden Hebel Federn anhängen. Andererseits werden

solche Leistenapparate selten für grössere Schützenlaufzahlen als minutlich 100 bis

120 in Verwendung kommen, weil sie gewöhnlich nur in breiten Webstühlen arbeiten,

bei denen es bekanntermassen sehr schwer und oft auch unzweckmässig ist, die

Schützen zu schnell laufen zu lassen.

Die älteren Vorrichtungen stellen eine Leiste in der Weise her, dass die Fäden a, a (Fig. 10 Taf. 22) durch

nach rechts und links schwingende, die Fäden b, b durch

sich zuvor hebende und hierauf senkende Augen gezogen sind, und dass diese Augen mit

Hebeln in Verbindung stehen, welche durch Excenter an der Stuhlwelle c (Fig. 11 und 12 Taf. 22)

bewegt werden.

Widemann erzeugt dieselbe Bindung nach dem Bulletin de Mulhouse, 1877 S. 625 dadurch, dass er die

Fäden a in die Augen d und

die Fäden b in die Augen e

legt, dass er dem Hebel f Seitwärtsbewegung durch eine

auf c schiefstehende Scheibe und dem Hebel g auf- und

abgehende Bewegung durch den Hin- und Hergang des Ladenklotzes h ertheilt. Für den Durchgang von Schuss 1 und 3 liegen

die Fäden a links oben und die Fäden b rechts unten; für den Durchgang von Schuss 2 und 4

liegen a rechts oben und b

links unten. Zwischen Schuss 1 und 2 heben sich durch den Ladenvorgang die Fäden b, schwingen im Augenblick des Ladenanschlages die

Fäden a nach rechts und senken sich zuletzt die Fäden

b in Folge des Ladenrückganges zwischen Schuss 2 und 3 bewegen

sich die Fäden b wie zuvor, schwingen aber die Fäden

a unterhalb b hinweg

nach der linken Seite derselben.

Die nähere Ausführung des Widemann'schen Apparates ist

folgende: Hinten im Webstuhlgestell sind über einander liegende und leicht drehbar

gelagerte Spulen i und k

durch Seilgewichte gebremst, so dass sich die zweifach darauf gewickelten

(gewöhnlich gezwirnten) Garnfäden b und a während ihres Verwebens mit ziemlicher Spannung

abwickeln. Sämmtliche vier Fäden b und a laufen, auf den Kettenfäden liegend, über den

Kettenbaum l und über den Streichbaum m. Die Kettenfäden sind in gewöhnlicher Weise durch die

Kreuzschienen, die Schäfte und das Rietblatt gezogen, die Fäden b hingegen gehen über das Stäbchen n und durch die Augen e,

und die Fäden a gehen direct durch die Augen d, so dass b und a bei dem Schützendurchgang in ähnlicher Weise im

offenen Fache liegen wie von den Schäften aus gerechnet die Kettenfäden. Die Fäden

a liegen dabei im Oberfach und b im Unterfach und kommen stets ein Faden a und b zwischen zwei

Schaftlitzen und in ein Rohr des Rietblattes.

Die Herüber- und Hinüberbewegung der am Gabelhebel f

angebrachten Fadenaugen d erfolgt, wie schon angegeben,

durch eine auf der Stuhlwelle c befestigte Scheibe o; dieselbe ist zweitheilig, um sie bequem auf c befestigen zu können, und so geformt, dass sie für

eine Vierteldrehung von c die Zapfen p des Hebels f und dadurch

diesen selbst rechts stellt, für die zweite Vierteldrehung f nach links bringt, für das dritte Viertel letztern links stehen lässt

und für das letzte Viertel ihn nach rechts bewegt. Da nun c von der Stuhlhauptwelle q aus mit der

Uebersetzung 1 zu 2 getrieben wird und eine Umdrehung von q einem Schusseintrag entspricht, wird für den einen Schuss Hebel f sich rechts und für den andern links stellen, und da

f bei r drehbar

befestigt und Scheibe o so eingestellt ist, dass die

Schwingung von f bei dem Ladenanschlag erfolgt, so

werden die Fäden a bei dem ersten Durchgang der Schütze

links und bei dem zweiten Durchgang rechts stehen.

Der Auf- und Niedergang der Augen e erfolgt von dem

Ladenklotz h aus. Ein damit verbundenes Stelleisen

zieht die Schubstange s und dadurch die Schwinge t stets nach der Richtung hin, in welcher die Lade

läuft, t ist mit Hebel g

winkelförmig und bei z leicht drehbar verbunden, so

dass der Ladenvorgang Hebung von g und der

Ladenrückgang Senkung des Hebels g ergibt. Ist die Lade

vorn, so steht g mit den Fäden a ganz oben und können die Augen d mit den

Fäden b unterhalb a

seitwärts schwingen; ist die Lade hinten, so haben sich für den Schützendurchgang

die Fäden b wieder in das Unterfach begeben.

Ganz vorzüglich am Apparat selbst ist noch, dass man die Hebellängen, also die

Hubgrössen der Augen d und e sehr leicht ändern und somit genau einstellen kann.

Dieselbe Verschlingung macht man auch durch vier Platinen, wenn der Webstuhl

Jacquardvorrichtung besitzt, indem man zwei Platinen mit Gewichten (Angehangen) so

an ein Maillon schnürt, dass dessen Auge unterhalb eines zwischen den beiden

Anschnürungen liegenden Fadens zu stehen kommt. Der letztere Faden ist der Faden b, der Faden a hingegen

ist in das Maillon (oder auch Zwirnauge) gezogen. Beide Fäden a und b laufen durch ein

Rohr des Rietblattes. Schlägt man nun die Karten für die zwei mit einander

verschnürten Platinen so, dass für den einen Schuss die eine Platine unten bleibt

und die andere steigt – und für den andern Schuss das Umgekehrte der Fall ist – so

wird für den Schützendurchgang der Faden b unten liegen

und der Faden a sich abwechselnd nach rechts oder links

in das Oberfach gelegt haben.

Die Beschreibung bezog sich auf zwei Stück mit einander zu kettelnder Fäden für jede

Leiste. Ebenso gut kann man aber auch die Zahl der Fäden verdoppeln und überhaupt

vervielfältigen, wenn man nur genügend vielfach spult oder mehrere Spulen aufsteckt

und den Apparat entsprechend mit Fadenaugen versieht.

Das Zerschneiden der beiden Stoffe kann ebensowohl ausserhalb des Stuhles nach der

Appretur, als im Stuhle erfolgen. Im letztern Falle befestigt man am Brustbaum nach

der zulaufenden Waare zu ein scharfes Messer y (Fig. 10).

E. L.

Tafeln