| Titel: | Hadernkocher von L. Vigreux in Paris. |

| Fundstelle: | Band 227, Jahrgang 1878, S. 353 |

| Download: | XML |

Hadernkocher von L. Vigreux in

Paris.

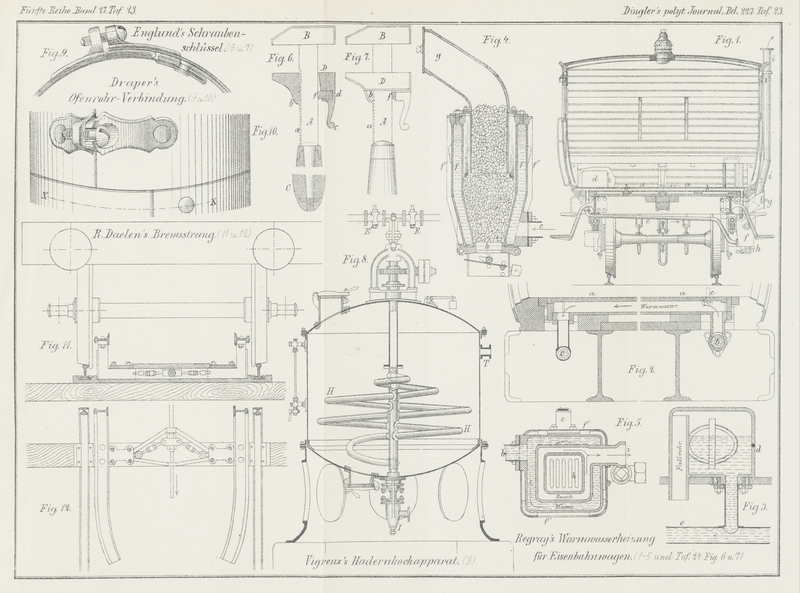

Mit einer Abbildung auf Tafel 23.

Vigreux's Hadernkocher.

Um die Vortheile der gebräuchlichen Hadernkocher mit stehendem bezieh. mit drehendem

Kessel zu vereinigen, hat der Civilingenieur L. Vigreux

in Paris auf das in Fig. 7 Taf. 23 nach dem Journal des fabricants de

papier, 1878 S. 6 dargestellte System ein

französisches Patent erhoben.

Der cylindrische Kessel mit ausgebauchter Kopf- und Bodenplatte steht aufrecht und in

der Achse desselben dreht sich ein Schlangenrohr H,

welches durch die obere hohle Hälfte der Welle und durch den Hahn R mit der Heizdampfleitung in Verbindung steht, so dass

beim Kochen ähnlich wie bei Débie's HadernkocherVgl. C. Hofmann: Handbuch der Papierfabrikation

(Berlin 1875), S. 50. Dr. L. Müller: Die Fabrikation

des Papieres, 4. Auflage (Berlin 1877), S. 141. der

Vortheil erzielt wird, dass kein Dampf in die Lauge gebracht werden muss. Die im

Kessel gelagerte Welle erhält von oben durch Riemen- und Schneckenradvorgelege ihre

Bewegung. Die einzelnen Windungen des Schlangenrohres stehen unter einander in

Verbindung durch centrale Löcher in der Welle, welche unterhalb des letzten Schlangenansatzes

wieder hohl ist, um das Niederschlagwasser in ein Gefäss I abzuleiten, von wo es durch einen Hahn oder durch einen

Condensationstopf ins Freie zur Wiederverwendung bei der Laugenerzeugung u. dgl.

gelangt. Die beiden Mannlöcher oben und unten dienen zum Ein- und Ausbringen der

Lumpen, welch letzteres durch einen mit der Welle nahe der Bodenplatte sich

umdrehenden (in der Skizze nicht ersichtlich gemachten) Rechen unterstützt wird.

Durch den Rohrstutzen T wird die Lauge zugeleitet,

welche in gewissen Fällen wohl auch durch ein nächst der Bodenplatte einzuführendes,

siebförmig gelochtes Dampfrohr erhitzt werden kann.

Beim gewöhnlichen Betriebe lässt man die Welle mit der Schlange H beim Einfüllen des Kessels sich umdrehen und nach

geschlossenem Mannloch Dampf durch den Hahn R

zuströmen, bis die gewünschte Spannung im Kessel erreicht ist. Nach beendigtem

Kochen kühlt man den Kesselinhalt – und dies mag als Besonderheit dieses Apparates

hervorgehoben werden – mittels frischen Wassers ab, welches durch den Hahn R' in die Schlange H

geleitet und erwärmt durch das Gefäss I und den daran

sich anschliessenden Hahn zur Weiterbenutzung in der Fabrikation, ebenso wie das

abgehende Niederschlagwasser, abgezogen wird.

Der beschriebene Apparat lässt sich auch in der Spiritusfabrikation zur Saccharification verwenden, wie dies in der

Brennerei von G. Claudon zu Denain (Nordfrankreich)

bereits mit Erfolg geschehen soll, und zwar in Verbindung mit einem Lespermont'schen Waschapparat (*1876 221 22).

Tafeln