| Titel: | Meyn's Haar-Hygrometer. |

| Fundstelle: | Band 227, Jahrgang 1878, S. 364 |

| Download: | XML |

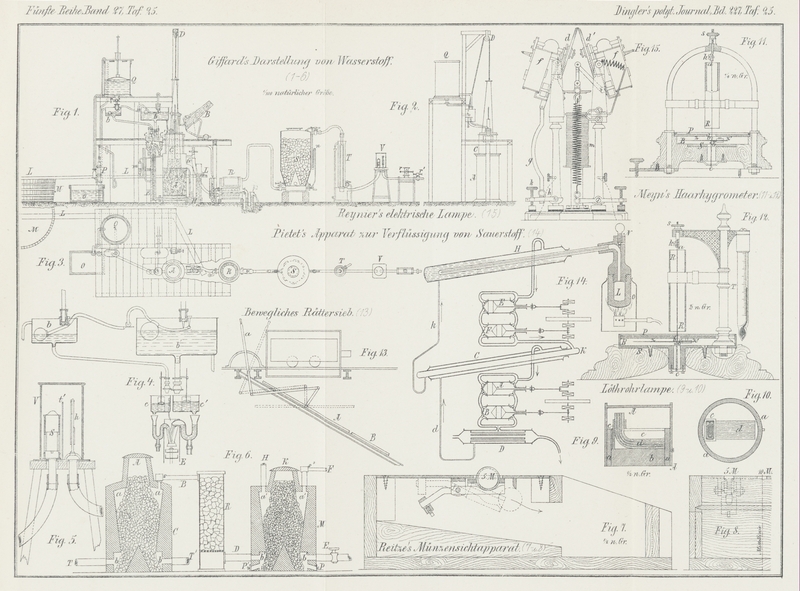

Meyn's Haar-Hygrometer.

Mit Abbildungen auf Tafel

25.

Meyn's Haar-Hygrometer.

Bei allen bekannten Haarhygrometern spielt die Reibung eine nicht unbedeutende

hinderliche Rolle; so bei dem Saussure'schen und

ähnlichen Instrumenten die Zapfenreibung einer oder mehrerer Rollen, selbst bei dem

sinnreichen Klinkerfues'schen Hygrometer die Reibung

des Haares, sowie auch des Aufhängefadens in den Löchelchen des Gleitstückes, indem

sie eine Verschiebung erleiden, nebst geringer Achsenreibung. Alle diese Instrumente

verändern daher mehr oder weniger ihre Stellung bei einem Stoss oder Erschütterung

derselben, welche den Reibungswiderstand leichter überwinden macht und den Zeiger in

eine etwas richtigere Stellung bringt; doch auch diese kann nicht correct sein; sie

haben also einen gewissen todten Gang von meist 5° und mehr. Nachfolgend

beschriebenes, von Ingenieur Rich. Meyn in Carlshütte bei Rendsburg construirtes, nach Carl's

Repertorium, 1878 Bd. 14 S. 51 in Fig. 11 und 12 Taf. 25

dargestelltes Hygrometer vermeidet diesen Fehler.

Die feine Zeigernadel z des Instrumentes hat an der

Stelle ihrer normalen Achse oben eine kleine angelöthete Oese b von der Grösse eines Nadelöhres und unten eine kleine

angelöthete Schraubklemme b'. Mittels der oberen Oese

b hängt sie an dem durch Aetherwaschung völlig

entfetteten, etwa 6fachen Haare ab, welches am oberen

Ende bei a mittels einer Klemme k befestigt und aufgehängt ist. In der unteren Sehraubklemme b' ist ein abwärts hängender gezwirnter Seidenfaden b'c bester Qualität eingeklemmt, welcher unten bei c, massig angespannt, senkrecht unter a befestigt ist. Die Spannung des Fadens und Haares

wird durch eine Stellschraube s regulirt, die sehr

genau gearbeitet sein muss und durchaus nicht nachgeben darf. Die Zeigernadel z ist durch ein Scheibchen genau ausbalancirt und

spielt über dem Zifferblatt B.

Die Anordnung des Stativs erklärt sich aus den Figuren. Dasselbe muss fest und

kräftig hergestellt sein, damit es nicht federt. In Fig. 11 z.B. ist der Fuss

aus Mahagoni oder Nussbaumholz hergestellt gedacht, Hölzern, die zumal im polirten,

bezieh. lackirten Zustande kaum hygroskopisch sind, während in Fig. 12 beide

Befestigungspunkte a und c

in gedrungener metallischer Verbindung stehen und der Holzfuss nur als Träger des

Instrumentes dient. Dadurch erhält man ein Instrument von höchster Empfindlichkeit;

die geringste Längenveränderung des Haares verändert dessen Zugkraft an dem

Seidenfaden, wodurch dieser sich ein wenig ab- bezieh. aufdreht. Je trockener die

Luft, desto stärker ist der Zug des Haares am Seidenfaden, desto mehr wickelt sich

seine Drehung ab, da er bei abgewickelter Drehung an Länge zunehmen muss und dem Zug

des Haares folgt; umgekehrt wickelt er sich bei feuchterer Luft und längerem Haar

verhältnissmässig mehr auf. Da diese Drehung selbst beim Durchlaufen der ganzen

Scale ein Minimum ist, nämlich weniger als eine Windung beträgt, so bleibt sie gegen

die Anzahl der Windungen des Fadens verschwindend klein und ist als absolut

proportional der Längenveränderung des Haares aufzufassen.

Den 0-Punkt und 100-Punkt der Scale bestimmt man auf die gewöhnliche Weise und theilt

dann entweder in 100 Theile und entnimmt den Procentgehalt der relativen

Feuchtigkeit durch Vergleich einer Tabelle, oder man überträgt die Scale der

relativen Feuchtigkeit direct auf das Zifferblatt, so dass man sie ohne weiteres

ablesen kann. Das an der Säule in Fig. 12 zugleich

befestigte Thermometer T zeigt die gleichzeitige

Temperatur an und erlaubt damit die Bestimmung der Thaupunkttemperatur, entweder

durch Rechnung oder durch besondere Tabellen, oder sehr zweckmässig und bequem

mittels der Klinkerfues'schen Reductionsscheibe.

Das Instrument ist so empfindlich, dass in mittelfeuchter Luft auch der leiseste

Athemhauch, der dann noch feuchtend wirkt, sofort reagirt; wenn man mit dem Munde

dem unbedeckten Instrumente ganz nahe spricht, so antwortet es gleichsam auf jedes

Oeffnen und Schliessen des Mundes durch ein augenblickliches Vor- und

Rückwärtsgehen. Um hierdurch beim Ablesen nicht gestört zu werden, ist einerseits

das Haar durch ein unten und oben offenes, durchlässiges Glasrohr R geschützt, welches es auch gegen Wind und

Beschädigung überhaupt schirmt; andererseits thut man gut, während des Ablesens durch ein vorgeschütztes

Blatt Papier den Athem abzuhalten.

Bei einem derartigen Instrumente (Fig. 11) von 22mm Zeigerhalbmesser, bei dem die Scale nahezu

einen ganzen Kreis beträgt, misst 1° der 100theiligen Scale etwa 2mm, so dass man bequem ¼° ablesen kann. Um richtig

abzulesen, muss man natürlich das Auge senkrecht über den Zeiger bringen; um diese

Stellung zu sichern, ist unter dem mittleren Theil des Zeigers ein kleiner Spiegel

S in die Scaleplatte eingelassen, in welcher sich

der Zeiger abspiegelt; hält man das Auge nun so, dass Zeiger und Zeigerbild im

Spiegel sich decken, so befindet man sich genau senkrecht über dem ersteren. Zeiger

und Scale sind noch durch eine zweihälftige durchlochte Glasplatte P zum Schutz überdeckt.

Tafeln