| Titel: | H. Giffard's Darstellung von Wasserstoff. |

| Autor: | F. B. |

| Fundstelle: | Band 227, Jahrgang 1878, S. 366 |

| Download: | XML |

H. Giffard's Darstellung von Wasserstoff.

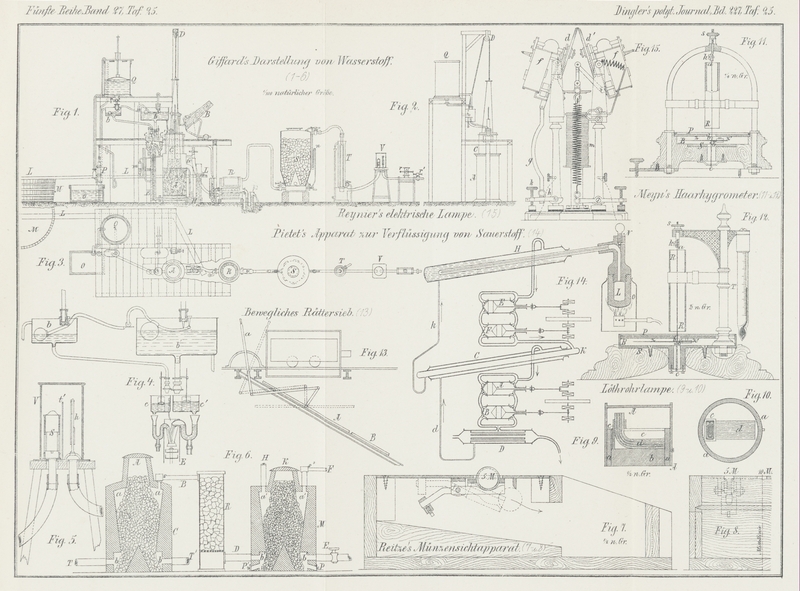

Mit Abbildungen auf Tafel

25.

Giffard's Darstellung von Wasserstoff.

Der Erfinder der Dampfstrahlpumpe, H. Giffard, hat (nach

der Revue industrielle, 1877 S.

373) nach einander zwei Apparate zur Darstellung von Wasserstoff

angewendet, von denen der eine auf nassem, der andere auf trockenem Wege

arbeitet.

1) Die Darstellung von Wasserstoff auf trockenem Wege

beruht auf zwei bekannten Reactionen, nämlich a) auf der Reduction des natürlichen

Eisenoxydes (Eisenglanz) durch Kohlenoxyd und b) auf der Zersetzung von Wasserdampf

durch metallisches Eisen.

Der cylindrische Ofen C (Fig. 6 Taf. 25) ist mit

Kokes, der Ofen M mit Graupen von Eisenglanz gefüllt.

Die durch die Oeffnungen A bezieh. K eingefüllten Massen lassen durch Bildung von

Böschungen in den Oefen die Räume a, b und a', b' frei. Der Ofen M

hat unten Arbeitsthüren P, P'. Nach Anzündung der Kokes

in C im unteren Theile bläst durch T, T' eine Maschine Luft ein, das gebildete Kohlenoxyd

entweicht aus a, a durch den mit Chamottebrocken

angefüllten Reinigungscylinder R, um durch das Rohr D in den Ofen M zu treten.

Hier reducirt es den Eisenglanz zu Eisen; die gebildete Kohlensäure wird aus a' a' durch F nach einem

Kamin geleitet. Besondere Aufwendung von Wärme ist hierbei nicht nöthig, da das

Kohlenoxyd noch warm genug ist. Man hat sogar bemerkt, dass während des

Reductionsprocesses die Temperatur sich erhebt.

Nach beendeter Reduction lässt man durch die Masse Dampf blasen, wobei man die

Ventile s und s'

schliesst; Dampf tritt bei E zu, der Wasserstoff durch

H aus. Hierauf folgt Kühlen des Gases und Trocknen mittels

Aetzkalk. Man kann alsdann den Process wieder von vorn beginnen.

Es wird auch vorgeschlagen, an Stelle von Eisenglanz mit granulirtem Eisen zu

beginnen und dasselbe zuvor mit Wasserdampf in Eisenoxyd zu verwandeln.

Versuche im Grossen haben befriedigende Resultate ergeben und werden die Kosten für

1cbm Wasserstoffgas zu etwa 4 Pf. berechnet,

d. h. 40 bis 45 Pf. für 1k.

2) Die Darstellung des Wasserstoffes auf nassem Wege

beruht auf Zersetzung des Wassers durch Schwefelsäure und Eisen, aber unter

Rücksichtnahme auf möglichst gleichmässige Gasentwicklung. In den Zersetzer A (Fig. 1 bis 3 Taf. 25) wird der

Eisensatz von B aus eingestürzt. Er fällt in einen

Cylinder C, der mit Wasserverschluss versehen ist.

Letzterer wird im Augenblicke des Einstürzens durch ein Seil gehoben, das über die

Rolle D (Fig. 2) geht. Das Gefäss

A, welches innen mit Bleiblech ausgeschlagen ist,

hat einen Siebboden, unter welchem aus E die verdünnte

Schwefelsäure herzutritt; G ist das Abgangsrohr für den

Wasserstoff. Die Eisenvitriollauge flieset durch ein U-Rohr H ab und geht durch die Rinne L nach dem

Troge M. Die Entwicklung an Gas ist in dieser Weise so

stark und gleichmassig, dass man dabei 30 Mal mehr Gas erhält als auf die

gewöhnliche Art.

Um regelmässige Arbeit des Apparates zu erzielen, sind noch folgende Einrichtungen

getroffen. Die Schwefelsäure wird aus dem Behälter O

mittels der Pumpe P nach dem Gefäss Q geschafft, wo ein Schwimmer den Stand anzeigt. Von

hier gelangt die Säure in das Gefäss b durch einen

vergoldeten Schwimmkugelhahn. Aus der Wasserleitung gelangt ebenso Wasser nach b'. Aus Fig. 4 Taf. 25 ersieht

man, wie der Schwimmer für den Wasserzufluss auch auf den Säureschwimmer einwirken

kann. Die Säure geht nach c, das Wasser nach c', aus denen Abfluss bei constantem Niveau

stattfindet, worauf die Mischung von Säure und Wasser in E vor sich geht und weiter unten der Eintritt der Mischung in den Erzeuger

A statt hat. Die Manometer m und m' zeigen den Druck in A und in E an. Das Gas

geht sus G in den Wascher R, in welchem es aus einem mit Löchern versehenen Rohre einem

niederfallenden Regen begegnet. Der Abfluss ist bei p.

Ferner ist S ein Trockenapparat mit falschem Boden, mit

Kalk gefüllt, n ein Manometer, endlich T ein mit kaltem Wasser arbeitender Kühler (warum kühlt

man nicht vor dem Trocknen? Mit der Kühlung wäre

zugleich eine Trocknung verbunden. D. Ref.) und V eine

Messglocke von Glas (vgl. auch Fig. 5 Taf. 25). In

derselben ist ein stehendes Kupferrohr, mit einem engen Spalt versehen, angebracht,

in welchem sich eine hohle Glocke S leicht auf und ab

bewegen kann. Diese Glocke wird durch den Gasdruck mehr oder weniger gehoben; ausserdem ist in der

Glocke V ein Haarhygrometer h und ein Thermometer t'. An einem

aufgehängten Blatte blauen Lackmuspapieres kann man erkennen, ob alle mitgerissene

Säure entfernt ist. Das Gas geht durch den Hahn r zur

Sammlung oder Verwendung; r' ist ein Probirhahn.

Das Gas enthält Spuren von Kohlen-, Schwefel-, Phosphor- und Arsen-Wasserstoff.

Nach Abzug für Erlös der Nebenproducte berechnet sich 1cbm Gas zu 24 Pf., d. i. zum Preise des Leuchtgases in Paris.

Der Apparat arbeitet bereits in Paris und beabsichtigt Giffard, mittels desselben 20000cbm Gas

zu erzeugen, welche zur Füllung des Ballons nöthig sind, der bei der diesjährigen

Pariser Ausstellung steigen soll (vgl. 1876 220 280).

F. B.

Tafeln