| Titel: | Zur Verflüssigung des Sauerstoffes. |

| Fundstelle: | Band 227, Jahrgang 1878, S. 400 |

| Download: | XML |

Zur Verflüssigung des Sauerstoffes.

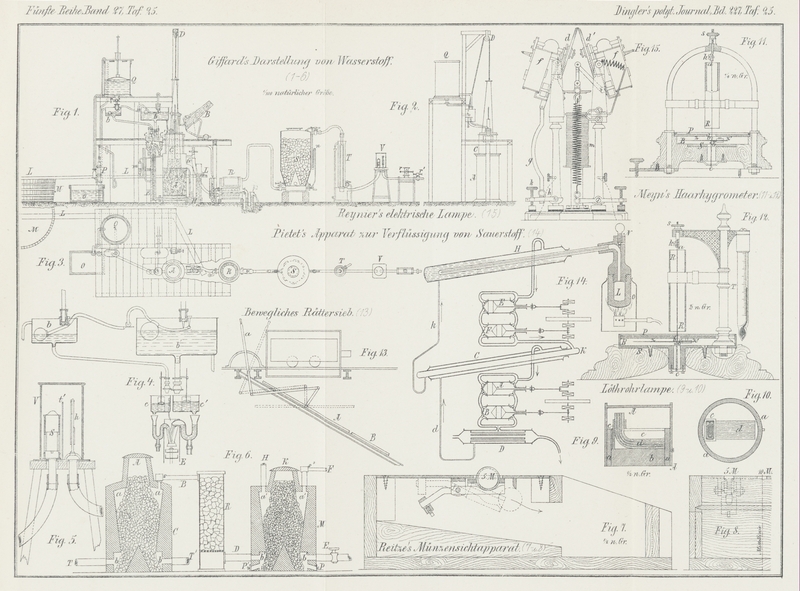

Mit einer Abbildung auf Tafel 25.

Pictet's Apparat zur Verflüssigung des Sauerstoffes

Wie bereits (S. 109 d. Bd.) mitgetheilt, hat Cailletet das

Stickoxyd bei – 11° und 104at verflüssigt, während

dasselbe bei + 8° selbst noch unter einem Drucke von 270at gasförmig blieb; der kritische Punkt für das Stickoxyd liegt demnach

zwischen + 8 und – 110. Jetzt ist es demselben nach den Comptes

rendus, 1877 Bd. 85 S. 1212. 1220. 1270 gelungen,

auch den bis dahin für ein permanentes Gas gehaltenen Stickstoff, Wasserstoff, die

atmosphärische Luft und fast gleichzeitig mit Raoul Pictet den

Sauerstoff zu verflüssigen.

Der Stickstoff wurde flüssig bei – 290 und 200at,

der Wasserstoff bei 280at, wenn auch nicht so

deutlich als Stickstoff. Bei – 290 und 300at

blieben Sauerstoff und Kohlenoxyd gasförmig, wurden aber bei – 200° flüssig. Pictet erreichte die Verflüssigung bei – 140° und

320at. Bemerkenswerth ist noch, dass das

specifische Gewicht des flüssigen Sauerstoffes = 1 ist. (Vgl. Comptes rendus, 1878 Bd. 86 S. 37. 97.) Es gibt demnach

kein permanentes Gas mehr.

Pictet bediente sich zu seinen Versuchen des in Fig. 14 Taf.

25 dargestellten Apparates. Mittels der zwei Saug- und Druckpumpen A und B wird das in C befindliche flüssige Schwefligsäureanhydrid so zum

Verdunsten gebracht, dass hierbei eine Temperatur von – 65° entsteht. Das gasförmige

SO2 wird in dem Condensator D, der durch Wasser auf 25° gekühlt wird, Dei etwa 3at wieder verdichtet und als Flüssigkeit durch das

Rohr d, wie bei Eismaschinen üblich (*1876 222

555), wieder nach C zurückgepresst. Durch die

Pumpen E und F wird das in

H befindliche flüssige Kohlensäureanhydrid zum

Verdunsten gebracht, in K bei 5at verflüssigt und durch die Leitung k wieder nach H

zurückgepresst. Durch Anwendung einer 15e-Dampfmaschine geling es so, in H eine

Temperatur von – 140° zu erhalten (vgl. 1877 224 169).

Durch die mit der Schraube N verschliessbare Oeffnung

wird die starke schmiedeiserne Retorte L zur

Entwicklung von Sauerstoff mit chlorsaurem Kalium, zur ne Stellung des Wasserstoffes

mit ameisensaurem Kalium und Aetznatron gefüllt. Die durch Erhitzen dieser

Stoffe entwickelten Gase verdichten sich in dem 1m

langen Rohr, welches in H auf – 140° gekühlt wird. Beim

Sauerstoff stieg der Druck auf 500at, fiel dann

auf 320at, wo er constant blieb; beim Wassserstoff

betrug der Druck 650at.

Tafeln