| Titel: | Anfeuchtapparat für Schussspulen. |

| Autor: | E. L. |

| Fundstelle: | Band 227, Jahrgang 1878, S. 434 |

| Download: | XML |

Anfeuchtapparat für Schussspulen.

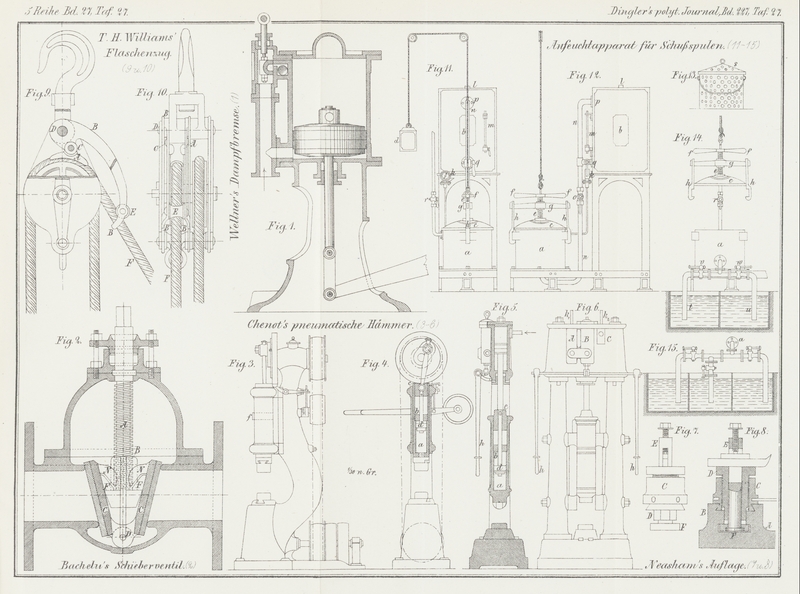

Mit Abbildungen auf Tafel

27.

Anfeuchtapparat für Schussspulen.

Um die Schussfäden weicher, nachgiebiger zu machen, sie fester und dichter

einschlagen zu können, verwebt man Wollen-, Baumwollen- und auch Leinengarn oft in

feuchtem Zustande. Der feuchte Schussfaden löst die Schlichte oder den Leim der

Kettenfäden, so dass das Zurückdrängen des Schusses durch die Kette wesentlich

herabgezogen wird und man in vielen Fällen eine glattere und dichtere Waare erhält,

als es sonst der Fall wäre. Für Wolle ist Seifenwasser empfehlenswerth. Es macht das

Garn schlüpfrig und ergeben damit angefeuchtete Spulen bei dem Verweben weniger

Garnverlust.

Selbstverständlich ist es eine Hauptbedingung für die Herstellung einer vollständig

gleichmässigen Waare, dass die sämmtlichen Schussspulen und ebenso der volle Faden

einer jeden einzelnen Spule gleichmässig angefeuchtet werden. Macht man das Garn im

Strähn vor dem Verspulen nass, oder legt die Spulen einfach in das Anfeuchtwasser,

so ist den Arbeitern zu viel Willkür gelassen und eine ganz verschiedenartige

Anfeuchtung unvermeidlich. Nach dem Nässen folgendes Spulen macht, je nachdem es

schneller oder langsamer, fester oder lockerer erfolgt, die Anfeuchtung des Garnes

ebenso verschiedenartig. Einlegen in Wasser ergibt eine langsame und insofern eine

sehr ungleichmässige Anfeuchtung, als sich die äusseren Garnschichten schneller wie

die innern vollsaugen. Selbst nachfolgendes Schleudern ist nicht im Stande, die

Ungleichmässigkeiten wieder auszugleichen.

Das Gesagte veranlasste die Construction von Anfeuchtapparaten, Welche das Nässen

schnell und gewaltsam bewirken; ebenso hat man Trockenapparate eingeführt, welche

das zu viel angesaugte Wasser so entfernen, dass die Anfeuchtung durch und durch

eine gleichmässige ist. Man drückt z.B. das Wasser mit Zuhilfenahme einer Druckpumpe

in die Spulen, oder saugt es mittels einer Saugpumpe durch sie hindurch, oder saugt

die Luft aus den Spulen zuerst heraus und führt ihnen alsdann Wasser zu. Das

Trocknen hat man ebensowohl durch überhitzten Dampf als auch durch Ausschleudern

bewirkt.

Der in Nachfolgendem beschriebene und bereits in grösseren Webereien im Elsass in

Benutzung gekommene Apparat drückt das Wasser mittels Dampfdruck in das Garn hinein

und treibt das überflüssige durch Dampf auch wieder aus, oder er stellt durch

Dampfcondensation möglichste Luftleere her und lässt diese in die in ihr liegenden

Spulen Wasser ansaugen.

1) Eindrücken des Wassers durch natürlichen und durch

Dampf-Druck (Fig. 11 bis 13 Taf. 27).

Auf einem eisernen Gestell sind zwei Gefässe befestigt, a unten als Anfeuchtgefäss und b oben als

Wasserbehälter. Das Gefäss a ist durch einen Deckel c dicht zu schliessen, ebenso leicht aber auch zu

öffnen. Zu diesem Zwecke ist c durch ein Gewicht d ausbalancirt und mit einer Schraubenspindel e verbunden, welche durch Handgriffe f leicht gedreht werden kann und hierbei einen Bügel

g mit anhängenden Haken h hebt oder senkt. Schraubt man bei geschlossenem Deckel den Bügel g etwas nieder, so werden die Haken h gelockert und lassen sich von a abheben; es genügt alsdann ein leichtes Hochziehen des Seiles, um den

Niedergang von d und den Hochgang des Deckels c zu bewirken. Umgekehrt erfolgt der Verschluss von a ebenso bequem. Das Gefäss a ist so stark, um einem Druck von 3 bis 4at welcher durch das Manometer k angezeigt

wird, sicher zu widerstehen. Der Behalter b ist ein von

allen Seiten geschlossener Kasten, der oben bei l mit

einem sich nach aussen öffnenden Luftventil und seitlich bei m mit einem

Wasserstandzeiger versehen ist. Durch eine Rohrleitung n mit Absperrhahn o stehen a und b mit einander in VerbindungVerbinduug. Diese Rohrleitung mündet in a am Boden ein,

in b hingegen ebensowohl oben bei p als unten bei q.

Letztere Abzweigung ist durch einen Hahn absperrbar.

Das Verfahren ist folgendes: Man öffnet a, füllt es mit dem Anfeuchtwasser, schliesst

hierauf a und drückt das Wasser nach b; letzteres erfolgt dadurch, dass man die Hähne o und q, sowie den Hahn

r des oben in a

einmündenden Dampfzuleitungsrohres öffnet. Jetzt schliesst man die Hähne q und r, öffnet das Gefäss

a und setzt in letzteres die zu nässenden Spulen

ein, welche zuvor in einen durchlochten Weissblech- oder Zinkblechtopf s (Fig. 13) eingelegt

wurden. Hierauf öffnet man den Hahn q, so dass das in

dem Behälter b befindliche Wasser durch die Rohrleitung

n in a tritt. Ist das

Wasser bis zur obern Kante des Spulengefässes heruntergelaufen, so schliesst man o und Gefäss a, öffnet den

Dampfhahn r und lässt Dampf in a treten, bis das Manometer k 2at,5 Spannung anzeigt. Diesen Druck lässt man 2

bis 3 Minuten in a wirken. Der Dampf erhitzt und drückt

das Wasser in die Spulen, treibt die darin befindliche Luft aus und durch nässt das

Garn vollständig. Alsdann öffnet man vorsichtig den Hahn o; der Dampf treibt in nahezu 1 Minute das Wasser aus a durch n nach b zurück. Ist dies erfolgt, so schliesst man o und r, öffnet a und nimmt die Spulen heraus. Hierauf setzt man einen

zweiten mit trockenen Spulen gefüllten Topf s in a ein und wiederholt die vorige Arbeit.

Nimmt man an, dass ein geübter Arbeiter zu dem Anfeuchten einer Topffüllung im

Gewichte von 15 bis 16k etwa 4 bis 5 Minuten Zeit

nöthig hat, so kann er in der Stunde etwa 190k,

also in 12 Stunden fast 2000k Schussspulen nässen,

wobei er alle 2 Stunden einmal das Anfeuchtwasser in a

frisch einzugeben hat. Es ist demgemäss die Leistung des Apparates den andern

gegenüber eine sehr grosse. Fasst das Gefäss a 70l Wasser, so erfordert ein solcher Apparat an

Raum: Länge = 1m,4, Breite = 0m,625 und Höhe = 1m,9.

Kleinere Details der beschriebenen Anfeuchtapparate hat man auch noch in etwas

anderer Weise ausgeführt, z.B. das obere Gefäss b durch

einen lose aufgelegten Deckel geschlossen, um in dasselbe nach Abhebung dieses

Deckels das Wasser bequem eingiessen zu können, und zum Auslassen der Luft an dem

Deckel c einen Lufthahn angebracht. Ebenso hat man das

Gegengewicht für den Deckel c und Zubehör dadurch beseitigt, dass man am

Untergestell von b eine stehende Drehachse anbrachte,

die mit einer unterhalb g auf e aufgesteckten Büchse in Verbindung steht. Dreht man die Schraubenspindel

e zurück, so senken sich zunächst der Bügel g und die Haken h, so dass

man letztere von a abhängen kann. Bei fortgesetzter

Rückwärtsdrehung setzt sich der Bügel auf die Büchse auf und der Deckel c wird abge-

hoben. Um den Topf

a ganz zugänglich zu machen, wurde die Büchse mit

dem daran hängenden Deckel u.s.w. um die stehende Drehachse zur Seite gedreht. Zur

Entleerung des Behälters b ist oft an dessen Boden ein

Ablasshahn angebracht.

2) Ansaugen des Wassers in die Spulen (Fig. 14 und 15 Taf. 27).

Diese Einrichtung hat Victor Schlumberger an einem

Apparat der zuerst beschriebenen Construction getroffen. Sie soll namentlich zur

wechselweisen Verwendung verschiedener Seifenwässer dienen und den Apparat dabei

immer noch sehr leistungsfähig und bequem für die Bedienung lassen. Man bringt das

Anfeuchtwasser in Cisternen. Fig. 14 zeigt zwei

derselben bei t und u.

Fig. 15

gibt deren drei Stück an. Vom Boden des Gefässes a aus

zweigt in diese Cisternen eine mittels Hahn absperrbare Rohrleitung ab.

Ist das Gefäss a geschlossen und sind die Hähne o und hierauf r (Fig. 11 und

12)

geöffnet worden, so wird bei Offenhaltung eines der Hähne v oder w (Fig. 14) das Wasser in

t oder in u erwärmt.

Nach Verlauf einer Minute, während welcher der Dampf alle in a und in den Rohrleitungen befindliche Luft ausgetrieben hat, schliesst

man schnell die Hähne o und r. Es wird jetzt Condensation in a eintreten

und das Seifenwasser in das Spulengefäss hinaufgetrieben. Ein Schwimmer o, dgl. in den Cisternen gibt an, wann die

grösstmögliche Menge Wasser nach a getreten ist.

Alsdann schliesst man schnell den vorher offenen Hahn v

oder w und lässt die Flüssigkeit in a wirken, welche nun sehr leicht in die luftleeren

Spulen eindringt und sie vollständig nässt.

Um die genässten Spulen herauszunehmen, öffnet man die Hähne v oder w und den Topf a. Das Wasser läuft nach t oder u zurück, ein neuer Spulenbehälter kann eingesetzt, a sofort wieder geschlossen und das Spiel wiederholt

werden. Das einzige Missliche hierbei ist, dass das Wasser nicht zu warm werden

darf, weil es sonst nicht nach a aufzeigt. Mit Hilfe

von mehr als zwei Cisternen aber, z.B. drei, wie in Fig. 15 gezeichnet, kann

man diesem Uebel abhelfen. Eine Maschine mit drei Cisternen soll nach Schlumberger für 500 Stück mechanische Webstühle

vollständig den Bedarf an Schuss liefern. (Nach dem Bulletin de

Mulhouse, 1877 S. 357.)

E. L.

Tafeln