| Titel: | Einige wesentliche Verbesserungen an einfachen und zusammengesetzten Influenzmaschinen; von W. Holtz. |

| Fundstelle: | Band 227, Jahrgang 1878, S. 446 |

| Download: | XML |

Einige wesentliche Verbesserungen an einfachen

und zusammengesetzten Influenzmaschinen; von W. Holtz.

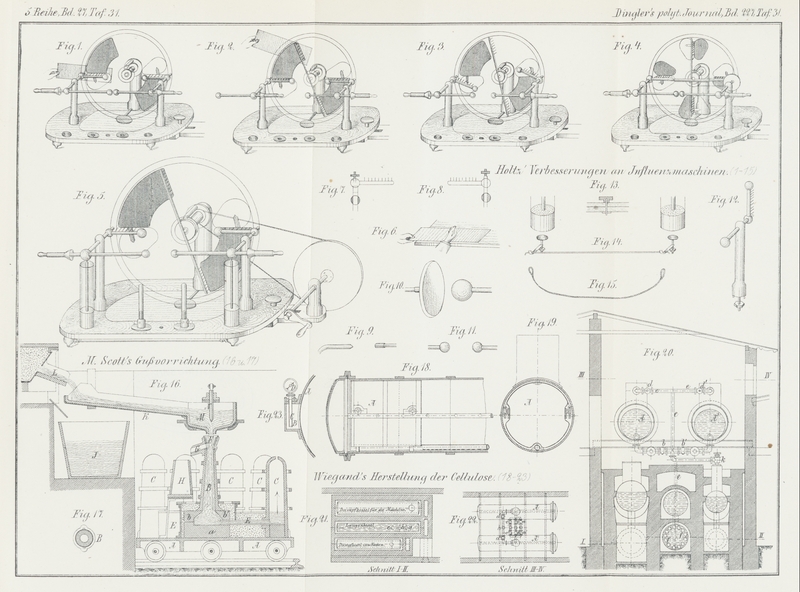

Mit Abbildungen auf Tafel

31.

Holtz' Verbesserungen an Influenzmaschinen.

Die einfachen und die doppelten Influenzmaschinen werden in einer längeren Abhandlung

von W. Holtz in Poggendorff's

Annalen, 1877 Ergänzungsband 8 S. 407 bis 444

eingehend besprochen. Wir entnehmen der verdienstvollen Arbeit nur die Mittheilung über die

neueste Form der einfachen Maschine und ihren Gebrauch.

Holtz hat die Influenzmaschine dadurch wesentlich

verbessert, dass er die inneren Enden der horizontalen Einsauger mit Kugeln

versehen, die Oeffnungen der festen Scheibe und diese selbst vergrössert, das

Ebonitstück, welches jener zur Unterlage dient, im Holzständer verstellbar gemacht,

das Bret mit einer grösseren Ebonitplatte bedeckt, die Pole weiter nach vorn und

gleichzeitig weiter von einander gerückt, endlich die Kurbelwelle tiefer gelegt und

mehr von der Maschine entfernt hat. Um die mechanische Ausführung zu vereinfachen,

wurden auch die bisherigen Befestigungen der Hauptconductoren verändert, für den

experimentellen Gebrauch einige Erleichterungen getroffen, sowie der Maschine einige

Nebenapparate hinzugefügt. Diese Verbesserungen sind nachstehend unter Bezugnahme

auf Fig. 1 bis

15 Taf.

31 beschrieben.

Die Holtz'sche Maschine ist in Fig. 5 in ihrer neuen

Gestalt und zugleich in ihrer gebräuchlichsten Form der Anwendung dargestellt.

Die Hauptconductoren werden von Ebonitsäulen getragen, welche nicht drehbar, wie

früher, sondern mittels eines verschraubbaren Stückes und zweier Stifte, wie Fig. 12

deutlicher zeigt, befestigt sind. Dafür ist, um die rotirende Scheibe leicht

einsetzen und entfernen zu können, ein Theil der Conductoren selber drehbar gemacht.

Dieser Theil ist nicht etwa die im Kopf der Ebonitsäulen steckende Röhre, vielmehr

eine andere, welche sich in letzterer verschiebt, und sie ist es, welche an ihrem

hintern Ende den von Kugeln begrenzten Einsauger trägt. Der Einsauger lässt sich

also der rotirenden Scheibe beliebig nähern, aber auch (vgl. Fig. 3 und 12) beliebig um seinen

Befestigungspunkt drehen, und diese Drehung ist nicht nur für die Herausnahme der

Scheiben, sondern auch für die Wirkung der Maschine von Bedeutung. Um die feste

Scheibe nach vorn zu stützen und gleichzeitig ihre Entfernung von der beweglichen zu

regeln, ist die Kugel, um welche sich der Einsauger dreht, an ihrer inneren,

hinteren Wandung verstärkt, und in dieser Verstärkung ist ein Ebonitstift (Fig. 7) durch

Drehung eines auf demselben festgesetzten Scheibchens verschraubbar.

Dasselbe Ziel könnte auch noch auf andere Weise erreicht werden.

Wollte man nämlich die verschiebbare Röhre ausschliessen, so könnte man die Kugel

selbst auf der festen Röhre verschiebbar und den Ebonitstift (Fig. 8) in eben dieser

Röhre verschraubbar machen. Wollte man den verschraubbaren Ebonitstift

ausschliessen, so könnte man bei Anwendung einer verschiebbaren Rohre die Kugel auf

dieser verschiebbar machen. Beides scheint wohl einfacher, ist es jedoch in

Wirklichkeit nicht, da es einer sehr genauen Arbeit bedarf, wenn die Kugel bei ihrer

Beweglichkeit zugleich dem Uebergewicht des Einsaugers Widerstand bieten soll.

Der grosse Abstand der beiden Pole von einander ist einerseits mit Rücksicht auf die

verbesserte Schlagweite, andererseits mit Rücksicht auf die Anwendung gewisser

Elektroden geboten. Ein grösserer scheint vor der Hand kein Bedürfniss.

Sollte man trotzdem einen solchen wünschen, so könnte man die

Ebonitsäulen leicht noch so weit aus einander rücken, dass die verschiebbare Röhre

in ihrer gedachten Verlängerung den Rand der festen Scheibe streifte, und zur

Haltung dieser alsdann an Stelle des verschraubbaren Ebonitstiftes ein dickeres,

längeres Stäbchen, mit verschiebbaren Gummiringen versehen, benutzen – eine

Anordnung, die zugleich jene hintere Ebonitstrebe, welche das Rollen der Scheibe

hindern soll, entbehrlich machen würde. Ein grosser Abstand der Pole bedingt jedoch

eine entsprechende Verlängerung der Entladungsstangen, und diese ist aus

verschiedenen Gründen unbequem. Vor allem jedoch müssen die Kugeln, in welchen jene

verschiebbar sind, gleichzeitig vergrössert werden, damit ihre Führung eine sichere

bleibt. Deshalb sind diese Kugeln bei der neuen Construction grösser als früher, und

sie sind es noch mehr, als die Abbildung es erkennen lässt. Sie sind nämlich in

Wirklichkeit ein gut Theil grösser als die Kugeln der Einsauger, welche ihrerseits

so gross sind, dass sie die rotirende Scheibe fast berühren.

Obwohl die Führung und die Verstellung der Kurbelwelle neuerdings nicht wesentlich

verändert ist, so sind doch hierüber einige Worte zu sagen, weil der Anblick der

Figur die Einrichtung nicht deutlich erkennen lässt. Diese Welle nämlich dreht sich

nicht etwa in dem betreffenden Holzständer selbst, auch nicht in der kurzen

Ebonitröhre, welche im Kopfe desselben steckt, sondern in einer von letzterer

eingeschlossenen Messingröhre, welche, von der Kurbel bis zum Schnurrade reichend,

an ihren Enden mit eingelötheten Rothgusshülsen versehen ist. Die Ebonitröhre hat

den Zweck, das ganze System zu isoliren, weshalb auch die Kurbel, sei es ganz, sei

es theilweise aus Ebonit besteht – eine Vorsicht, welche für den Fall wenigstens, wo

die Schnur nicht aus Seide, sondern aus Hanf gewählt wird, geboten erscheint. Die

Verstellung der Welle geschieht mit Hilfe einer verschiebbaren Leiste und eines

durch den Schlitz dieser und durch das Bret reichenden eisernen Bolzens. Das untere

Ende des letzteren ist in einem federnden Metallstreifen verschraubbar, so dass man

durch Drehung diesen und damit zugleich die Leiste heben oder senken kann. Das obere

Ende des Bolzens steckt in einem Kopfstück aus Ebonit, welches zur Vermeidung

elektrischer Verluste nur bis auf die Hälfte durchbohrt ist. Fig. 13 zeigt die

betreffenden Theile im Durchschnitt.

Die leitende Verbindung zwischen den äussern Belegungen der Condensatoren war bisher

eine feste. Holtz hat sie, damit man sie nach

Bedürfniss leicht aufheben, oder durch verschiedene Leitungen ersetzen könne, zu

einer wandelbaren gemacht. Ist das Verbindungsstück ein Draht (Fig. 14), so liefert die

Maschine helle, knallende Funken. Sollen schwach leuchtende, gefärbte, puffende

erzeugt werden, so ersetzt man jenen durch eine feuchte Schnur (Fig. 15). Am einfachsten

ist es, diese ein für alle Mal an ihrer Stelle zu lassen und den Draht nur

abzuheben, wenn die verzögerte Entladungsform eintreten soll. Will man aber

büschelartige, knarrende, oder sogen. todte Funken hervorbringen, so lässt man beide

Verbindungsstücke fehlen, so dass nur das Bret die fragliche Leitung vermittelt.

Vielleicht interessirt es Manchen, an Stelle der bezeichneten

Widerstände auch spiralförmige Drähte, oder eine zwischen Leiter eingeschaltete

Flamme, oder eine von solchen begrenzte gewöhnliche Luftstrecke in Anwendung zu

bringen. Auf analoge Weise verfährt man, wenn man in andern zwischen die Elektroden

eingeschalteten Körpern die Wirkung verschiedener Entladungsformen prüfen will. Sind

diese, wie z.B. eine Geissler'sche Röhre, oder der

menschliche Körper, bessere Leiter, so darf man dieselben natürlich nicht direct mit

den Elektroden verbinden, man muss sie vielmehr dem Einschaltungsapparate einfügen

und die Grösse der gleichzeitig einzuschaltenden Luftstrecke durch Verschiebung

seiner Hülsen variiren. Man kann aber auch in allen diesen Fällen umgekehrt

verfahren, d.h. den etwaigen Widerstand dem Einschaltungsapparate, den fraglichen

Körper dagegen oder die zu beobachtende Luftstrecke der untern Schliessung

einverleiben, vorausgesetzt, dass die hier stattfindende alternirende

Elektricitätsbewegung nicht stört, oder wenn man vielleicht gerade eine solche

untersuchen will. Um aber dem Einschaltungsapparat oder der untern Schliessung eine

veränderliche Luftstrecke einzufügen, ist eine auch sonst verwendbare kleine

Entladungsvorrichtung bequem, welche aus einer Ebonitplatte mit zwei senkrecht

stehenden Messingsäulchen besteht, die mit kleinen Entladungsstangen und, zur

Einschaltung von Drähten, mit den nöthigen Löchern und Klemmschrauben versehen

sind.

Als Condensatoren sind ein paar kleine und ein paar grosse Gläser zu empfehlen, d.h.

solche von kleinem und von grossem Umfange und von gleich kurzer metallischer

Belegung, um mit beiden das Maximum der Schlagweite zu erreichen. Mehr als ein Paar

kann man freilich nicht gleichzeitig anbringen, sonst müsste man schon die früher

angedeutete, der Doppelmaschine analoge Stellung der Conductoren wählen, und, diese

nach hinten verlängernd, zu beiden Seiten des Holzständers zwei neue Pole schaffen.

Für grössere Elektricitätsmengen müssen daher regelrechte Lejdener Flaschen benutzt,

neben der Maschine aufgestellt und entsprechend mit einander und den Polen verbunden

werden.

Wer sich keine Doppelbatterie anschaffen will, dem empfiehlt Holtz für diesen Zweck zwei grosse, d.h. vorzugsweise

hohe Flaschen von starkem Glase und so kurzer metallischer Belegung, dass der

unbelegte Theil gleich demjenigen der Condensatoren ist. Es wäre in mancher

Beziehung von Interesse, wenn man Verstärkungsapparate besässe, deren Capacität sich

durch Annäherung oder Entfernung der geladenen Flächen variiren liesse. Der bekannte

Scheibencondensator, welcher dies gestattet, ist nur bei sehr geringer Dichtigkeit

brauchbar. Nach Analogie desselben aber liesse sich vielleicht aus grossen

verstellbaren Holzscheiben oder Winter'schen Ringen ein

Apparat gewinnen, welcher dem vorliegenden Zwecke entspräche. Holtz ist mit Versuchen dieser Art beschäftigt. Wen es

jedoch interessirt, die condensirende Wirkung zweier kleineren Hohlscheiben, wie

solche gelegentlich der Elektroden besprochen sind, zu prüfen, mag dies am

einfachsten in folgender Weise anstellen. Man befestigt entweder die Scheiben an

Stelle der Elektroden und richtet mit Hilfe des Einschaltungsapparates, oder auf

andere Weise, eine zweite Schliessung her, in welcher der Entladungseffect

beobachtet werden soll. Oder man ersetzt die linke Entladungsstange durch eine

einfache Röhre, deren inneres Ende man, wie gewöhnlich, mit der betreffenden

Elektrode versieht, während man das äussere mit einer der Scheiben versieht und

dieser mit Hilfe eines Stativs die andere Scheibe gegenüber stellt. In beiden Fällen

lässt sich der Abstand

der Scheiben unabhängig von der Funkenstrecke ändern, aber es darf natürlich nur ein

solcher gewählt werden, bei welchem keine Ausgleichung zwischen ihnen statt hat.

Der Einschaltungsapparat ist bei der neuen Construction insofern ein wenig verändert,

als die Isolirungsstücke der Messingcylinder eine andere Form erhalten haben. Aus

den cylindrischen Untersätzen sind flache Scheiben geworden, welche, wie früher, im

Innern des Bretes in kurze cylindrische Stangen endigen. Beide Theile müssen jedoch

aus einem Stück geformt und dürfen natürlich nicht vollkommen durchbohrt sein. Die

Scheiben haben die Dicke der grössern Ebonitplatte, welche das Bret bedeckt, und sie

sind deshalb so dünn gewählt, damit sie nicht hinderlich sind, wenn man unterhalb

der Elektroden, nach Entfernung der Messingcylinder, irgend ein Stativ aufstellen

will. Der Einschaltungsapparat kann jedoch selbst als Theil eines Stativs benutzt

werden, wenn man demselben eine starke Ebonitplatte von beliebiger Form mit für die

verschiebbaren Hülsen passenden Vertiefungen hinzufügt und die Platte womöglich noch

mit andern conischen Oeffnungen zur Befestigung von Metall- oder Ebonitstangen

versieht.

Als besonders bequem und stabil ist jedoch ein anderes Stativ zu

empfehlen, für welches die inmitten des Einschaltungsapparates sichtbare Oeffnung im

Bret bestimmt ist. Dasselbe besteht aus einer Ebonitröhre, in welcher sich eine

Ebonitstange verschieben und mittels einer Druckschraube feststellen lässt. Die

Röhre ist unmittelbar oberhalb des Bretes mit einer ringförmigen Verstärkung,

unterhalb desselben mit Gewinde und Mutter versehen. Der Stab hat an seinem obern

Ende eine conische Vertiefung, in welcher unter verschiedenen Einsatzstücken auch

der Zapfen eines Ebonittellers passt, der seinerseits wieder zur Befestigung anderer

Stücke in verschiedenem Abstande vom Mittelpunkt mit conischen Oeffnungen bedacht

ist. Diese Oeffnungen müssen unter sich gleich und gleich derjenigen des Stabes

sein, damit etwaige Einsatzstücke hier wie dort zu verwenden sind. Als solche werden

ein zugespitzter Stahldraht für Rotationsversuche, zwei gabelförmige Ebonitstützen,

um einen Gegenstand horizontal zu befestigen, ein rechtwinklig gebogenes Messing-

oder Ebonitstäbchen zum Aufhängen leicht beweglicher Körperchen die gebräuchlichsten

sein. Ein gut zu verwerthendes Einsatzstück aber ist noch eine Messingkugel mit

Zapfen, welche seitlich, d.h. in horizontaler Richtung durchbohrt ist und zwar

solcher Gestalt, dass sich kürzere oder längere Röhren von der Stärke der

Entladungsstangen darin verschieben lassen. Die Enden dieser Röhren sind zur

Befestigung von Kugeln oder Hohlscheiben bestimmt und müssen deshalb, wie die

Entladungsstangen selbst, schwach conisch verjüngt sein. Damit das Stativ,

namentlich mit dem zuletzt genannten Einsatzstücke, auch ausserhalb der Maschine zu

gebrauchen sei, gehört zu demselben noch ein Holzfuss, dessen Dicke so zu wählen

ist, dass man die Kugel bequem in die Höhe der Entladungsstangen bringen kann.

Zur bessern Variirung der verschiedenen Entladungseffecte, vornehmlich der

Lichterscheinungen in der Luft, ist eine grössere Auswahl von Elektroden

erforderlich, welche man der Form nach in Spitzen-, Kugel- und Scheibenelektroden

sondern kann.

Die Entladungsstangen sind an und für sich schon mit Spitzen

versehen, die am besten einem Winkel von 600 entsprechen. Wünscht man andere

Spitzen, so müssen solche in kurze Röhrenstücke gesetzt werden, welche über jene

Stangen verschiebbar sind. Um die Wirkung stumpferer Spitzen nachzuahmen, kann man

einem derartigen Röhrenstück ein halbkugelförmiges Ende und diesem eine solche Oeffnung

geben, dass die Spitze der Entladungsstange mehr

oder weniger aus derselben hervor tritt. Ein anderes ebenso geformtes Röhrenstück,

dem die fragliche Oeffnung fehlt, würde der Wirkung einer sehr kleinen Kugel

entsprechen. Die Kugelelektroden werden conisch befestigt. Die kleineren von ihnen

sind hohl gegossen mit einer innern Verstärkung an derjenigen Stelle, wo sich die

conische Oeffnung befindet, während die grösseren bekanntlich aus gedrückten

Halbkugeln zusammengesetzt und der Stabilität halber mit einer eingelötheten Röhre

versehen sind. Man muss ausser denjenigen, welche dem Maximum der Schlagweite

entsprechen, mindestens noch ein Paar grössere und noch eine Kugel von dem

dreifachen Durchmesser der ersteren besitzen, um die wesentlichsten Erscheinungen

hervorrufen zu können. Wer sich mehr für die Sache interessirt, mag noch einige

andere Grossen hinzufügen, namentlich eine kleinere Sorte für den etwaigen Gebrauch

einer festen Scheibe mit vier Belegungen. Die Scheibenelektroden sind Holzscheiben

mit halbrundem Rande und von solcher Dicke, dass an diesem Rande keine elektrische

Ausströmung erfolgen kann. Sie werden wie Hohlkugeln gearbeitet, aber ihre

Zusammensetzung erfordert um so grössere Sorgfalt, als sich die Naht grade an einer

Stelle befindet, wo die Neigung zur Ausströmung am grössten ist. Diese Naht darf

daher an keiner Stelle irgend welche Unebenheiten zeigen, auch darf sich die achsial

eingelöthete Röhre nicht an der betreffenden Fläche markiren. Zur besseren Variirung

der Erscheinungen wird die Anschaffung zweier Scheiben verschiedenen Durchmessers

vorgeschlagen, von welchen der grössere durch die Entfernung zwischen Einsauger und

Entladungsstange bedingt ist. Solche Scheiben sind, beiläufig bemerkt, auch für

feiere Zwecke brauchbar, z.B. als Deckel eines Elektrophors, oder als Teller für ein

isolirendes Stativ. Dass man zwei Scheiben auch als Verstärkungsapparat benutzen

kann, ist oben bereits erwähnt; für diesen Zweck aber müssen sie von gleicher Grösse

sein. Eine Reihe verschiedener Elektroden ist n den Figuren 9 bis 11

dargestellt; die abgebildete Scheibe jedoch hat zwei Fehler, sie ist einmal

verhältnissmässig zu dünn; dann sollte die Röhre, mittels deren sie befestigt ist,

besser nicht äusserlich hervortreten, um die Entladungsstange möglichst weit

zurückziehen zu können. Eine 400mm grosse

rotirende Scheibe mit Kugelelektroden von 25mm

Durchmesser liefert die grösste Funkenlänge, während die dazu gehörigen

Scheibenelektroden eine Dicke von 27 bis 30mm

beanspruchen, wenn an ihrer Peripherie keine Ausströmung statt haben soll. Für

andere Maschinengrössen müssen natürlich andere Dimensionen gewählt werden. Für die

Aufbewahrung der verhältnissmässig theuren und leicht zu beschädigenden Kugeln

dürfte ein Gehäuse sich empfehlen, bestehend aus einem offenen Kästchen aus Holz

oder Pappe, in welchem sich ein hoch gelegter Boden mit kleinen und grossen Löchern,

besser mit halbkugelförmigen Vertiefungen befindet.

Ueber den Gebrauch der Elektroden zur Darstellung der namhaftesten Erscheinungen in

der Luft sei Folgendes bemerkt.

Den positiven Büschel mit langem Stiel und kurzen, geraden, stark

divergirenden Aesten erhält man am sichersten, wenn die positive Elektrode eine

möglichst kleine Kugel oder stumpfe Spitze, die negative eine Scheibe ist. Hieraus

entsteht der gewöhnliche positive Büschel mit langem Stiel und langen, krummen,

schwächer divergirenden Aesten, sobald man die Kugel entsprechend vergrössert. Den

gewöhnlichen negativen Büschel mit kurzem Stiel und würzen, geraden, stark

divergirenden Aesten erhält man am besten, wenn die positive Elektrode eine Scheibe,

die negative eine kleine Kugel ist. Hieraus entsteht nach und nach der negative

Büschel mit langem Stiel und längeren, krummen, schwach divergirenden Aesten in dem

Verhältniss, in welchem man die Kugel vergrössert. Der Effect der Scheibe kann in

allen diesen Fällen zum Theil durch die Ableitung einer anders geformten Elektrode

ersetzt werden.

Der Doppelbuschel jene gleichzeitig an beiden Polen auftretende

eiförmige Lichterscheinung mit vielen krummen, in einander greifenden Aesten zeigt

sich am schönsten, wenn man zwei kleinere Kugeln von gleicher Grösse in eine

bestimmte Entfernung von einander stellt. Rückt man sie weiter aus einander, so hat anfangs zwar

noch an beiden Polen eine ähnliche, jedoch getrennte Büschelbildung statt, bis diese

allmälig, zuerst aber am negativen Pole verschwindet, worauf dann bei noch weiterem

Abstande der Kugeln wieder die gewöhnlichen einseitigen Lichtformen erscheinen,

nämlich entweder der positive Büschel mit dem negativen Glimmlicht, oder das

positive Glimmlicht mit dem negativen Büschel, oder endlich eine Glimmerscheinung an

beiden Polen zugleich. Rückt man die Kugeln dagegen näher zusammen, so wird der

Hauptstamm des Doppelbüschels, während die Nebenlinien mehr und mehr verschwinden,

allmälig zu einem heller leuchtenden, lebhaft hin und her tanzenden Faden, welcher,

wenn wir ihn vom positiven nach dem negativen Pole verfolgen, fein beginnend nach

und nach dicker wird und anfangs weiss, dann violett, dann bläulich schwarz gefärbt

ist. Noch schöner stellt sich der Uebergang von der Büschel – zur Funkenform

zwischen grösseren Kugeln dar und am schönsten zwischen einer grossen positiven

Kugel und einer negativen Scheibe.

Die Erscheinung erleidet jedoch eine neue Umwandlung, so bald man

die Elektroden entsprechend ihrer Grösse in eine noch grössere Nähe bringt. Statt

eines dickeren Fadens zeigt sich nun eine beträchtliche Zahl verschiedenen Punkten

entspringender, schwach bogenförmig gekrümmter, gleichwohl nach dem negativen Pol

divergirender Linien, deren jede auch im Uebrigen die oben bezeichneten polaren

Unterschiede erkennen lässt. Diese Linien aber sind nicht etwa bündelförmig

gruppirt, sie liegen vielmehr grösstentheils in ein und derselben Ebene, welche

meistens vertical und nur zuweilen ein wenig um die centrale Verbindungslinie der

Elektroden gedreht ist. Die bogenförmige Krümmung und der Abstand der Linien von

einander wird einerseits durch die Entfernung, andererseits durch die Grösse der

Elektroden bedingt. So stellt sich das Bild wenigstens zwischen gleich grossen

Elektroden dar. Wählt man sie ungleich, so treten die polaren Unterschiede, wenn man

die positive verkleinert, um so deutlicher hervor, während sie umgekehrt bei

Verkleinerung der negativen mehr und mehr verschwinden. Diese Abhängigkeit zeigt

sich auch in der Verschiebung der namentlich bei grösseren oder sehr genäherten

Elektroden häufiger auftretenden weissen Intermittenzstellen, welche für gewöhnlich

in der Nähe des positiven Poles erscheinen, während sie in die Mitte der Funkenbahn

fallen, wenn man die negative Elektrode entsprechend verkleinert. Interessant ist

es, dass auch hierbei zum Theil der Effect einer grösseren durch die Ableitung einer

kleineren ersetzt werden kann.

Wer mit der Behandlung der Maschine selbst noch nicht genügend vertraut sein sollte,

dürfte in Fig.

1 bis 6 die nöthige Erläuterung finden. Fig. 6 zeigt zunächst, wie

sich die Ebonitplatte am besten erregen lässt. Fig. 1 und 2 veranschaulichen die

Erregung der Maschine im ersten Falle ohne, im zweiten mit Hilfsconductoren. Die

letztere Figur erläutert zugleich das Verfahren, wenn man den einen Pol ableiten,

also die Maschine nach Art der Reibzeugmaschine benutzen will. Aus diesem Grunde ist

die linke Entladungsstange, welche die nicht abgeleitete vorstellen soll, umgedreht

gezeichnet. Fig.

3 zeigt die Stellung der Conductoren oder richtiger der Einsauger, bei

welcher sich die Maschine zwar nicht erregen lässt, bei der sie jedoch, wenn einmal

erregt, fortwirkt und zwar mit geringerer quantitativer, aber um so grösserer

intensiver Kraft.

Diese Stellung der Conductoren wird die anomale genannt und kann,

beiläufig bemerkt, bei der früheren Construction nur durch Drehung der festen

Scheibe bewirkt werden. Stellt man die Hauptconductoren normal, die Hilfsconductoren

anomal, so lässt sich die Maschine gleichfalls nicht erregen, wohl aber, wenn auch

schwieriger, wenn man den Hauptconductoren die anomale, den Hilfsconductoren die

normale Stellung gibt. Werden bei anomaler Stellung der Hauptconductoren die

Hilfsconductoren ganz entfernt, so lässt sich die Maschine nun natürlich auch bei

geschlossenen Elektroden nicht mehr erregen. Die anomale Stellung der

Hilfsconductoren hat bekanntlich nebenbei den Zweck, den Strom vor unwillkürlichen

Umkehrungen zu schützen.

Fig. 4 endlich

stellt eine möglichst einfache Einrichtung für den Gebrauch einer festen Scheibe mit

vier Belegungen vor.

Bei einer solchen Scheibe mögen die birnförmigen Oeffnungen, wo

deren Anfertigung auf Schwierigkeiten stossen sollte, durch kreisrunde ersetzt

werden. Für vier Belegungen sind ebenso viele Hauptconductoren erforderlich, und da

die Maschine nur vier Conductoren hat, so müssen die Hilfsconductoren fehlen. Der

Gebrauch der in Rede stehenden Einrichtung wird also mit dem Uebelstande behaftet

sein, dass man die Elektroden nicht über eine gewisse Grenze entfernen darf. Sonst

müssten vier neue Conductoren geschaffen, zwischen den andern befestigt und unter

sich verbunden werden. Hierdurch würde jedoch die Construction der Maschine so

verwickelt, dass sie für den Schulgebrauch wenigstens nicht mehr zu empfehlen wäre.

Von vier Hauptconductoren sind die gegenüber liegenden gleichwirkend und müssen

daher verbunden werden. Der obere und untere, nämlich die beiden früheren

Hilfsconductoren, sind dies ohne weiteres; für den rechten und linken jedoch ist

hierzu ein Verbindungsstück erforderlich, eine Messingröhre, welche behufs ihrer

Befestigung mit kleinen Stahlzapfen versehen und, um vom obern und untern Conductor

isolirt zu sein, bis nahe an ihre halbrunden Enden mit Ebonit bekleidet ist. Eben

weil der rechte Conductor aber mit dem linken gleich wirkend ist, darf nur die eine

Entladungsstange mit ihnen in Verbindung gesetzt werden, während die andere mit dem

obern und dem untern verbunden sein muss. Aus diesem Grunde ist der rechte Conductor

durch eine hinter der Ebonitsäule sitzende starke Ebonitscheibe, welche von beiden

Seiten angebohrt, aber nicht durchbohrt ist, in zwei von einander isolirte Stücke

getheilt. Andererseits führt ein entsprechend gebogener Draht, mittels eines kleinen

Zapfens in der Verbindungsröhre des obern und untern Conductors befestigt, nach der

betreffenden Entladungsstange, sie zur Hälfte umfassend. Bei der früheren

Construction, wo die Polconductoren nicht gut in isolirte Stücke zu trennen sind,

müsste man für den vorliegenden Zweck die Isolirscheibe auf eine der

Entladungsstangen verlegen, was zwar einfach in der Ausführung, aber etwas unbequem

beim Experimentiren ist. Am einfachsten, aber auch am unbequemsten ist es, ohne

weitere Umstände die früheren Hilfsconductoren mit dem einen die zusammengeschobenen

Entladungsstangen mit dem anderen Ständer einer kleinen besondern

Entladungsvorrichtung, wie sie oben empfohlen ist, zu verbinden, – am unbequemsten,

weil diese Anordnung den Gebrauch des Schaltungsapparates, welcher für grössere

Elektricitätsmengen vorzugsweise angebracht ist, ausschliessen würde.

Tafeln