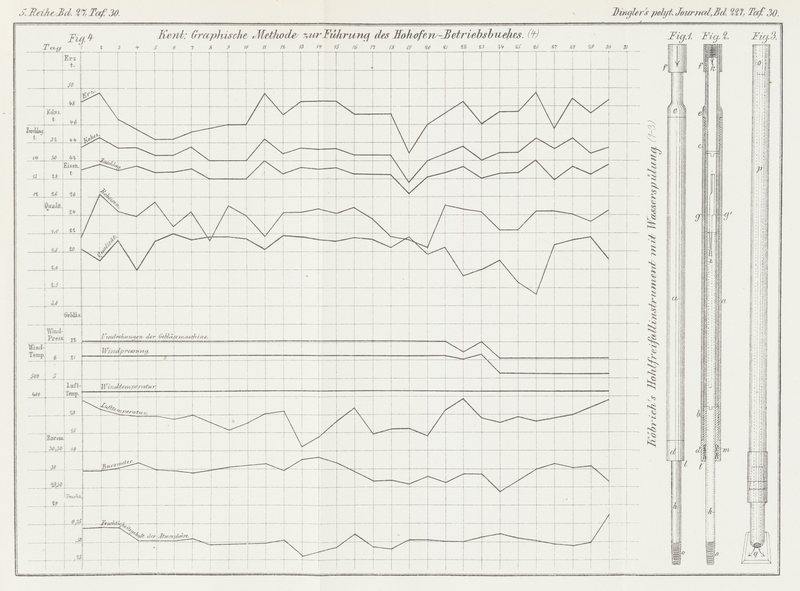

| Titel: | Köbrich's Hohl-Freifallinstrument für Bohren mit Wasserspülung im festen Gestein. |

| Fundstelle: | Band 227, Jahrgang 1878, S. 457 |

| Download: | XML |

Köbrich's Hohl-Freifallinstrument für Bohren mit Wasserspülung im festen

Gestein.

Mit Abbildungen auf Tafel

30.

Köbrich's Hohlfreifallinstrument.

Auf dem Gebiete der Erdbohrtechnik sind innerhalb der letzten 10 Jahre ganz

bedeutende Anstrengungen gemacht und grosse Kosten zugewendet worden, um diesen

Zweig der Bergbaukunde zu vervollkommnen. Neben der mit einer Reihe neuer

Freifallinstrumente nach Kind'schem und Fabian'schem Vorbilde (vgl. *1874 212 285. 391. 213 383) ausgerüsteten altern

Gestängebohrmethode concurrirten das amerikanische Seilbohrverfahren, die

Diamantbohrmethode (vgl. 1876 219

173, *1875 217 93) und das Bohrverfahren mit Wasserspülung (vgl. Noth *1875 216 122).

Ist man nun heute auch noch nicht so weit gekommen, um ein für alle denkbaren Verhältnisse gleich brauchbares, rasch

vorschreitendes und billiges Bohrverfahren unbedingt

bezeichnen zu können, so lässt es sich doch mit grosser Wahrscheinlichkeit, gestützt

auf eine reichliche Anzahl thatsächlich vorliegender Leistungen, behaupten, dass

unter den oben aufgeführten Bohrmethoden das Wasserspül-Bohrverfahren in Verbindung

mit dem Hohlfreifallinstrument sich durch Leistungsfähigkeit, Billigkeit und grösste

Anwendbarkeit für die verschiedenartigsten Gebirgsverhältnisse vorzüglich

hervorgethan hat. Dieses Bohrverfahren war ursprünglich nur für die weichen

Schichten des Diluviums und der Tertiärgebilde verwendbar und ist erst durch die

Einführung des Hohlfreifallinstrumentes auch für festes Gestein brauchbar geworden.

Es sind mit dem Instrumente, welches bei mehreren Bohrungen in der Nähe von

Schönebeck dauernd im Gebrauche steht, in festen Gebirgsschichten Leistungen von 3

bis 8m täglich erzielt worden. Auf dasselbe wurde

dem Erfinder, Bohrinspector Köbrich in

Schönebeck, das deutsche Patent Nr. 620 vom 7. September

1877 verliehen.

Das in Fig. 1

bis 3 Taf. 30

dargestellte Instrument besteht aus dem äusseren Verschlussrohr a, in welches innen oben und unten ein seiner

Wandstärke entsprechendes Gewinde eingeschnitten ist. Am untern Ende ist in dieses

Verschlussrohr die sogen. Manschettenbüchse d, am obern Ende das sogen. Halsstück

e eingeschraubt; an letzteres schliesst sich ein

gewöhnliches Hohlgestänge f an, welches, wie jedes

andere Bohrgestänge, die Verbindung zwischen Freifallapparat und den

Bohrvorrichtungen über Tage herstellt. In dem Verschlussrohre a liegen die Freifalleinrichtungen eingeschlossen;

letztere bestehen aus einem der Länge nach in zwei Hälften getheilten Rohre, den

sogen. Schalen g, g' die je einen Schlitz (nach Art der

Schlitze des Fabian'schen Freifallinstrumentes)

besitzen und in welchen das hohle Abfallstück h mit dem Fangkeil i (wie

beim Fabian'schen Instrumente) auf und nieder beweglich

ist und ebenso gefasst und abgeworfen werden kann. Dieses Abfallstück bedarf mit

Rücksicht auf eine regelmässige Wirkung einer bedeutenden Beweglichkeit. Es muss

erfahrungsgemäss in seiner ganzen Führung sowohl unten bei d als auch innerhalb der Schalen g förmlich

schlottern, weil im anderen Falle die Abfallvorrichtung nicht gehörig wirken würde.

Gleichwohl muss aber dieses Abfallstück auch bei d

einen wasserdichten Abschluss haben, weil andernfalls kein Tropfen des oben bei k eintretenden Spülwassers im Instrument herabgehen,

sondern schon bei l austreten und seinen Weg ausserhalb

im Bohrloch wieder hinauf nehmen würde. Dieser wasserdichte und dabei doch eine

angemessene Beweglichkeit des Abfallstückes h gestattende Abschluss wird

durch GummistulpenEs sind Abdichtung des Abfallstückes h zwei

Gummistulpen nothwendig, weil der auf dem oberen Stülp lastende innere Druck

durch den Gegendruck des ausserhalb des Instrumentes aufsteigenden Wassers

aufgehoben und ein einzelner Stülp daher unwirksam sein würde. Der obere

Stülp sichert also gegen den inneren, der untere Stülp gegen den äusseren

Wasserdruck.m gebildet, welche in

zwei eingedrehten Nuthen der Büchse d eingelegt sind.

Das Wasser wird dadurch gezwungen, durch das hohle Abfallstück h hindurch in die bei o angeschraubte hohle

Belastungsstange p (Fig. 3) und von da durch

den gewöhnlichen Hohlmeissel q unmittelbar bis auf das

Bohrort zu treten und dasselbe stets rein zu erhalten. Bei dem Aufsteigen des

Spülwassers ausserhalb des Hohlbohrers werden die losgebohrten Gesteinsstücke mit

emporgerissen.

Bei den Bohrversuchen in Schönebeck ist das Instrument in vier verschiedenen Grossen

im Gebrauch. Der Durchmesser des Verschlussrohres a

beträgt bei dem grössten Instrument 98, bei dem kleinsten nur 55mm. Es wird mit dem Instrument jetzt fast immer in

der Weise gearbeitet, dass der Wasserstrom ausserhalb des Instrumentes abwärts und

in demselben aufwärts tritt. Man erhält dadurch reinere grössere Gebirgsproben und

ist sogar im Stande, Bohrkerne bei weniger als 70mm Lochdurchmesser zu erbohren und direct durch den Wasserstrom

herauswerfen zu lassen.Vertrieb und Ausführung des Instrumentes sind vom Patentinhaber an die

Maschinenfabrik F. Siegel zu Schönebeck a. d.

Elbe übertragen worden.

Tafeln