| Titel: | Die Mühlsteinfabrikation in La Ferté-sous-Jouarre. |

| Autor: | A. P. |

| Fundstelle: | Band 227, Jahrgang 1878, S. 532 |

| Download: | XML |

Die Mühlsteinfabrikation in La

Ferté-sous-Jouarre.

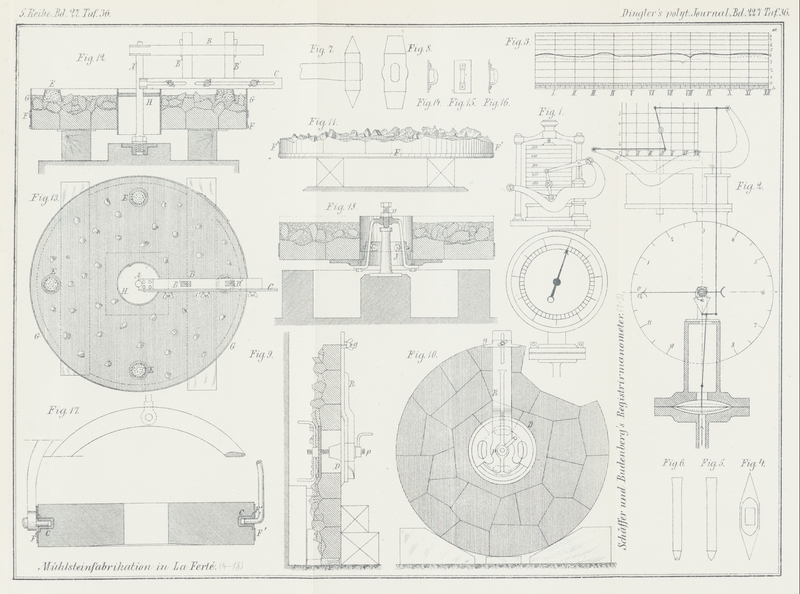

Mit Abbildungen auf Tafel

36.

Ueber Mühlsteinfabrikation in La Ferté-sous-Jouarre.

Als die besten Mühlsteine sind die aus den Steinbrüchen von La Ferté-sous-Jouarre

bezogenen weit und breit berühmt. Die der tertiären Formation angehörigen

Gesteinsschichten, aus denen sie gehauen erden, haben eine Mächtigkeit von 3 bis

6m und sind von weiss bis zu braun in

verschiedenartigen Nuancen gefärbt: hellgrau, blaugrau, himmelblau, rosaviolett,

gerstenzuckergelb, gelbgrau und graubraun. Als Primaqualität gilt der weissliche

blaugeaderte Stein, als zweite der sogen. oil de

perdrix, ein mit unendlich vielen kleinen Poren besäeter Stein. Es ist

übrigens zu bemerken, dass, wenn auch die Farbe auf den ersten Blick einen gewissen

Anhaltspunkt zur Beurtheilung der Qualität darbieten mag, man doch keinen allzu

grossen Werth darauf legen sollte; vielmehr ist die vollkommene Gleichförmigkeit der

Härte und der Poren als massgebendes Kriterium seiner Güte zu betrachten. Die Farbe

rührt ja nur von den mineralischen Oxyden her, welche auf seine

Widerstandsfähigkeit, mithin auf seine wirkliche Qualität keinen Einfluss haben. Das

specifische Gewicht des Gesteins ist je nach seiner Färbung und der Lage des

Steinbruches ein verschiedenes; es schwankt im Allgemeinen für die zu Läufern sich

eignenden Blöcke zwischen, 2,20 und 2,40, für die Bodensteine zwischen 2,00 und

2,20.

Auf dem Werkplatz angelangt, werden die Steine sortirt und in Gruppen abgetheilt.

Jede Gruppe umfasst diejenigen Steinstücke, welche zur Fabrikation eines Mühlsteins

von mittlerem Durchmesser nöthig ist und nur aus Blöcken von gleicher Farbe,

gleichem Korn, gleicher Härte und vollkommener Homogenität bestehen darf. Zur

Erzielung eines

tadellosen Mahlgutes ist es wesentlich, dass Läufer und Bodenstein aufs innigste

zusammenpassen und ausserdem mit der Natur der zu mahlenden Getreideart und der

landesüblichen Mahlmethode in vollkommenem Einklang stehen.

Die Mühlsteinfabrikation in La Ferté umfasst folgende Operationen: 1) Das Behauen der

Blöcke, aus denen der Mühlstein zusammengesetzt werden soll, und die Vollendung der

Fugen; 2) das Aneinanderfügen und Verkitten der Stücke; 3) das Binden des Mühlsteins

mit eisernen Reifen; 4) das Ausfüllen mit einer Mischung aus Cement, Sand und Stein;

5) das Zurichten der Mahlflächen des Bodensteins und Läufers, und das Einschneiden

der Furchen. (Vgl. die Abbildungen auf Taf. 36).

1) Das Behauen der Blöcke. Das erste Geschäft nach

getroffener Auswahl des Gesteins besteht in der Beseitigung des Hangenden – eine

Arbeit, die im Freien vorgenommen wird. Zu dem darauf folgenden Herrichten der

Flächen, welche beim Zusammenfügen genau auf einander passen müssen, bedienen sich

die Arbeiter zunächst der Spitzpicke Fig. 4, dann für die

feinere Ausführung des Meisseis (Bille) Fig. 5 und 6, auf welchen sie mit

Holzschlägeln klopfen, und schliesslich einer Breitpicke Fig. 7 und 8. Der Arbeiter legt das

zu behauende Steinstück auf einen Bock, ungefähr 0m,90 über dem Boden, um das Arbeitsstück besser im Auge und bei der Hand

zu haben, wobei er freilich den feinen Staub nahe am Gesicht hat; dies ist ein

ernster Uebelstand, dessen Beseitigung längst das Ziel mehr oder weniger

erfolgreicher Bemühungen intelligenter Arbeiter gewesen ist. Eine vollständige

Lösung dieses Problems ist jedoch erst dem Mühlstein-Fabrikbesitzer G. Roger durch einen Apparat gelungen, welcher im

Princip mit seiner Maschine zum Zurichten der Mühlsteine (*1877 226 576) grosse Aehnlichkeit hat, weshalb hier von der

Beschreibung desselben Umgang genommen werden darf.

2) Das Zusammenfügen und Verkitten, der Stücke. Nachdem

das Mittelstück des Mühlsteins fertig gestellt, seine Oberfläche geebnet ist und die

Seitenflächen rechtwinklig zu der letzteren geschnitten sind, so bringt man das in

Fig. 9 und

10 in

Seiten- und Vorderansicht abgebildete Werkzeug in das Steinauge; es besteht aus

einer über dem Auge zu befestigenden runden Scheibe D

und aus einer um den Zapfen p drehbaren, durch eine

Flügelmutter feststellbaren Schiene R. Diese durch eine

Rippe verstärkte Schiene ist mit einem Gleitstück g

versehen, welches man, zur Fixirung des Mühlstein-Halbmessers und um dem Arbeiter

die Herstellung der Cylinderform zu erleichtern, in dem erforderlichen Abstande vom

Mittelpunkt mittels Schraube und Mutter feststellt.

Zur Verbindung der Steinstücke unter sich bedient sich eine Anzahl Fabrikanten des

Gypses, andere des Cementes, O. Roger dagegen eines

besonderen Kittes, worin der vom Mühlstein selbst kommende Staub einen Bestandtheil bildet.

Dieser Kitt wird beim Trocknen so hart wie der Stein und bildet mit diesem ein auf

das solideste zusammenhängendes Ganzes. Der Arbeiter verkeilt die Steinstücke auf

der unbehauenen Seite mit Steinbrocken, um die Höhlungen auszufüllen. Der Mühlstein

seilt sich hiernach, wie Fig. 9 zeigt, als eine auf

der einen Seite ebene, auf der andern Seite höckerige Scheibe dar. Die Anordnung der

Blöcke um das Herzstück, welches in La Ferté boitard

oder l'oeillard genannt wird, je nachdem er dem

Bodenstein oder dem Läufer angehört, ist aus Fig. 10 ersichtlich.

3) Das Binden des Mühlsteins. Der auf die beschriebene

Weise hergerichtete Mühlstein wird, wie Fig. 11 zeigt, umgelegt,

so dass die Mahlfläche nach unten zu liegen kommt. Mit Hilfe besonderer Zangen zieht

man den ersten 25mm breiten und 8 bis 9mm dicken Eisenreif F

rothglühend über den Stein, jedoch so, dass er nur 2 bis 3cm vom Rande der Mahlfläche absteht. Beim Erkalten

zieht sich der Reif zusammen und presst die Theile des Mühlsteins auf das festeste

an einander. Dieser Reif ist in der Regel nur provisorisch und wird später wieder

abgenommen. Unmittelbar darüber kommt ein zweiter 80mm breiter, 3mm dicker Reif F' zu liegen, welcher nicht zusammengeschweisst,

sondern einfach zusammengenietet ist. Ein dritter Reif (F1) von der Grösse des letzteren folgt

erst nach geschehener Ausfüllung.

4) Die Ausfüllung des Mühlsteins erfordert seitens des

Arbeiters grosse Sorgfalt und einen geübten Blick. Zur Erläuterung der in den

Werkstätten von Roger und Comp. eingeführten Methode

dienen Fig.

12 und 13, welche den Läufer nebst Hilfsvorrichtung in Verticalschnitt und

Grundriss darstellen. Nachdem der Mühlstein in geringer Höhe über dem Boden in

horizontale Lage gebracht worden ist, umgibt man ihn mit einem Mantel von der Form

eines Eisenbandes G, dessen breite der dem Stein zu

gebenden Dicke genau entspricht. Ein Rohr H versenkt

man in das cylindrische loch des Mittelstückes und füllt sodann den ganzen

Zwischenraum mit einer Mischung von Cement, Sand und Steinstückchen aus, indem man

auf eine möglichst regelmässige Vertheilung dieses Füllmaterials Bedacht nimmt; der

Mühlstein erlangt dadurch einen festen Zusammenhang und Dauerhaftigkeit. Um eine in

der Mitte des Auges senkrecht angebrachte Spindel A

lässt sich an einem Gestell BB' das eiserne Richtscheit

G herumdrehen, um die überflüssige Masse

abzustreifen, welche über die durch die oberen Kanten der Eisenmäntel G und H begrenzte Fläche

hervorragt. Die eisernen, mit Handhaben versehenen, ebenen und gewölbten Paletten

Fig. 14,

15 und

16 dienen

zur vollkommenen Glättung der Oberfläche der Masse. Beim Ausfüllen bringt man an

gegenüber liegenden Stellen zwei mit Röhren C

ausgefütterte Seitenlöcher (Fig. 17) an und ausserdem

im Rücken des Steins in gleichen Abständen 4 Löcher E

(Fig. 12

und 13); erstere dienen für

die Bolzen des Krahnes zum Aufnehmen des Steins, letztere zur Aufnahme von Büchsen,

welche der Arbeiter behufs der Ausbalancirung des Steins mehr oder weniger mit

Eisenschrot oder Bleistücken füllt.

Die Fabrikanten Bouchon und Gueuvin haben die in Fig. 18 dargestellte

vortreffliche Methode eingeführt, welche den Arbeiter in den Stand setzt, den

Mühlstein im Fortgang seiner Zusammensetzung und Ausfüllung beständig

gleichgewichtig zu halten, so dass sein Schwerpunkt stets in der Achse liegt. Ein

hohler, von unten in das Läuferauge geschobener Kegel J

trägt nämlich auf mehreren von seinem Boden aus sich erstreckenden horizontalen

Lappen den Mühlstein. Die Spitze einer Schraube v ruht

auf einer genau in der Achse des Auges angeordneten Säule und bildet den

Aufhängepunkt, um welchen das System balancirt. Durch Regulirung dieser Schraube

lässt sich der Abstand dieses Punktes vom Schwerpunkte des Mühlsteins nach

Bedürfniss ändern.

Nach vollendeter Füllung wird ein zweiter Eisenreif F1' (Fig. 17) aufgezogen,

dessen oberer Rand mit der Rückenfläche beinahe in gleicher Höhe liegt.

5) Das Zurichten der Mahlflächen soll dem Mühlstein

seine Vollendung geben; es ist von G. Roger unter

besonderer Berücksichtigung der Gesundheitsverhältnisse der dabei beschäftigten

Arbeiter in einer Weise durchgeführt worden, welche kaum noch etwas zu wünschen

übrig lässt. Die Beschreibung dieser Maschine findet sich bereits in D. p. J. *1877 226 576.

Was endlich das Einschneiden der Furchen betrifft, so

behält sich unsere Quelle hierauf bezügliche Mittheilungen für eine spätere

Gelegenheit vor. (Im Auszug nach Armengaud's Publication

industrielle, 1877 Bd. 24 S. 197 bis 232.)

A. P.

Tafeln