| Titel: | Montgolfier's Maschine zum Schleifen von Holzstoff für die Papierfabrikation. |

| Fundstelle: | Band 229, Jahrgang 1878, S. 35 |

| Download: | XML |

Montgolfier's Maschine zum Schleifen von Holzstoff für die

Papierfabrikation.

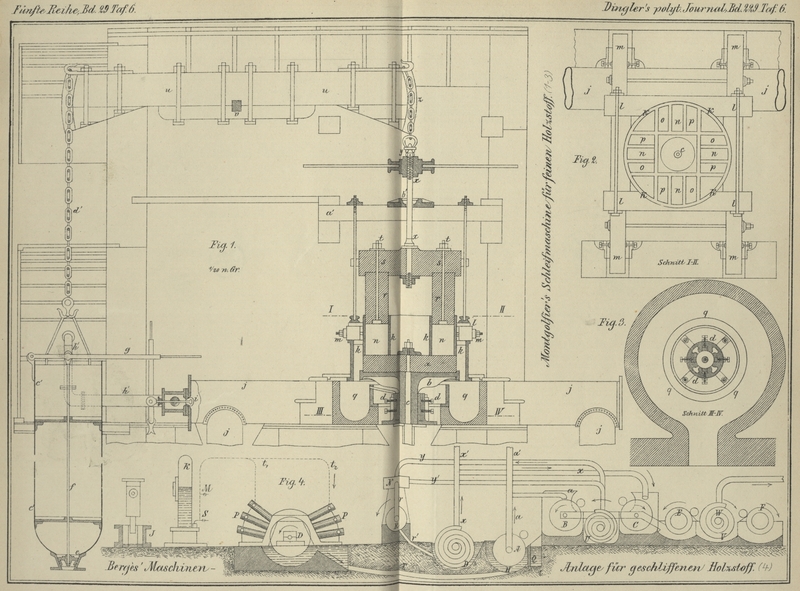

Mit Abbildungen auf Tafel 6.

Montgolfier's Holzstoff-Schleifmaschine.

Die nach den verschiedenen gegenwärtigen Systemen construirten Holzschleifmaschinen

liefern nach dem Journal des fabricants de papier, 1877

S. 185 einen Holzstoff, welcher zu grob ist, um zur Papierfabrikation direct

verwendet werden zu können, daher erst noch der Behandlung durch Raffinirapparate

und Siebzeuge unterzogen werden muſs. Ein charakteristischer Vorzug der Montgolfier'schen Schleifmaschine soll darin bestehen,

daſs sie einen vollständig raffinirten, direct für die Papierfabrikation

verwerthbaren Stoff, d. i. Ganzstoff, liefert.

Das Wesentliche dieses Systemes liegt in der Anwendung eines in einer Horizontalebene

rotirenden Schleifsteines, vorzugsweise aus Grauwackensandstein, gegen dessen obere Fläche das zu zerfasernde Holz durch einen

besonderen Mechanismus unter einem beliebig regulirbaren Druck angepreſst wird.

Unmittelbar über dem Schleifstein ist ein aus einer Anzahl von Kammern bestehender

Kasten angeordnet, unter dessen Beihilfe der Holzzerfaserungsproceſs einzig und

allein durch die Wirkung der oberen Schleifsteinfläche sich vollzieht. Den Druck

gegen das Holz besorgen vier oder auch mehr steinerne Kolben, welche von dem einen Balkenarm einer Art

Wage herabhängen. Indem man einen an dem anderen Arm aufgehängten geräumigen

Behälter beliebig mit Wasser füllt, oder ihn entleert, ist man im Stande, die Kolben

nebst Zugehör vollständig im Gleichgewicht zu halten, oder auch mit einem Theil

ihres Gewichtes, oder mit ihrer ganzen Kraft auf das Holz drücken zu lassen.

Die Gesammtanlage einer solchen Holzschleiferei, welchem A.

de Montgolfier in Isola-del-Liri (Italien) in der französischen

Patentbeschreibung den Namen „système

défibreuse-raffineuse“ beilegt, ist durch den (theilweise

abgebrochenen) Verticalschnitt Fig. 1 Taf.

6 veranschaulicht; Fig. 2 ist

ein Horizontalschnitt nach der Linie I-II, aus welchem die Einrichtung des Kastens

mit seinen Schleifkammern und die Art seiner Befestigung oberhalb des Schleifsteines

ersichtlich ist; Fig. 3 zeigt

im Horizontalschnitt nach III-IV die Construction des Halslagers zum Centriren der

Schleifsteinspindel und die Abfluſsrinne für den Holzstoff.

Der horizontale, auf seiner oberen Fläche geschärfte Schleifstein a wird von einer guſseisernen, durch Rippen verstärkten

Platte b getragen, welche auf der Verticalwelle c festgekeilt ist; letztere hat ihre Führung in einem

Halslager d (Fig. 3),

läuft mit ihrem Fuſszapfen in einem Spurlager u und

wird in einfacher Weise durch Kegelräder von einer gemeinschaftlichen, im Fundament

gelagerten Horizontalwelle zweier Verticalturbinen angetrieben, j sind die Fallrohre, welche das Wasser auf die

Turbinen leiten. k (Fig. 1 und

2) ist ein kreisrunder, von einem Rahmen l

festgehaltener Holzkasten, der auf zwei Trägern m ruht,

welche die Regulirung des Abstandes des Kastens von der oberen Schleifsteinfläche

gestatten. Der Kasten k enthält vier rechteckige

Abtheilungen oder Kammern n zur Aufnahme der zu

schleifenden Holzklötze. In diese Kammern treten die Steinkolben r, welche das Holz gegen den Schleifstein anpressen.

Diese Kolben sind durch vier Bolzen t an einen

steinernen Kopf s befestigt und repräsentiren mit

diesem gewissermaſsen die eine Wagschale des um den Stützpunkt v oscillirenden Wagebalkens u. Der Raum zwischen je zwei auf einander folgenden Kammern n enthält noch zwei ähnliche Kammern, wovon die eine

o (Fig. 2) eine

mit der Schleifsteinfläche in freier Berührung befindliche Holzplatte aufnimmt,

wogegen die andere leer ist und deshalb den Abfluſs des Holzstoffes unter dem

Einfluſs der Centrifugalkraft in die kreisrunde Rinne q

(Fig. 1 und 3)

gestattet. Eine in der Mitte des Steines s befestigte

Schraube x endigt oben in einem Bügel, welcher eine

Kette z aufnimmt, woran der Stein nebst seinen vier

Kolben vom Wagebalken u herabhängt. Zur Regulirung der

Tiefe, bis zu welcher die Steinkolben in ihre Schleifkammern sich einsenken dürfen,

dient eine auf x geschraubte Mutter y, welche dadurch, daſs sie gegen die Platte b' sich legt, dieser Einsenkung ein Ziel setzt.

Ein von dem anderen Ende des Wagebalkens an einer Kette d'herabhängender Behälter c' aus Eisenblech nimmt das

Wasser auf, welches die vier Kolben n nebst dem Stein

s im Gleichgewichte halten soll. Um das Wasser nach

Bedürfniſs ausflieſsen zu lassen, ist am Boden des Behälters ein Ventil e angeordnet, welches der Arbeiter mit Hilfe des in

seinem Bereich befindlichen Hebels g und der Stange f öffnen kann. Die Füllung des Behälters erfolgt aus

dem Rohr j, welches das Aufschlagwasser herbeileitet,

durch eine Seitenröhre h', indem der Arbeiter mittels

eines zweiten Hebels ein Ventil i öffnet.

Das zu schleifende Holz kommt, entrindet und in runde Klötze von ungefähr 20cm Durchmesser und 30cm Länge zersägt, in die Kammern n, während

der Behälter c' mit Wasser gefüllt ist. Sobald nun der

Arbeiter das Ventil e öffnet, um den Behälter zu

entleeren, sinken die das Uebergewicht erlangenden Steinkolben in ihre Kammern n und pressen das Holz gegen die horizontale

Schleifsteinfläche. Der Motor wird nun in Gang gesetzt, worauf der

Zerfaserungsproceſs durch den rotirenden Stein unter entsprechendem Wasserzufluſs

beginnt. In Folge dieser Rotation und der Wirkung des eingespritzten Wassers gelangt

der Holzstoff in die Abtheilungen o, wo er zwischen der

oberen Schleifsteinfläche und der Oberfläche der in diese Abtheilungen eingesetzten

Holzplatten raffinirt wird. Von da tritt er in die leeren Abtheilungen p (Fig. 2), um

dann als direct zu verwertendes Ganzzeug in die Rinne q

abgespült zu werden.

Tafeln