| Titel: | Französische Radenauslesemaschinen. |

| Autor: | V. Thallmayer |

| Fundstelle: | Band 229, Jahrgang 1878, S. 40 |

| Download: | XML |

Französische Radenauslesemaschinen.

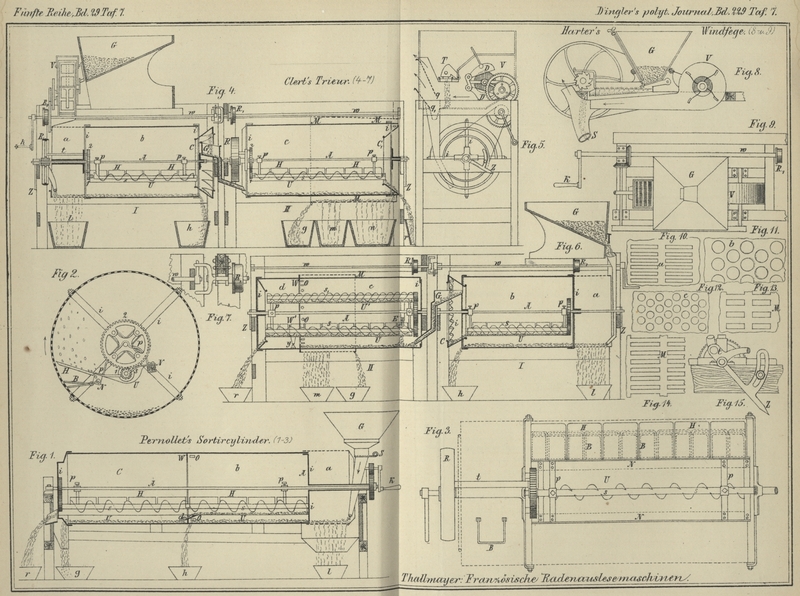

Mit Abbildungen auf Tafel 7.

Thallmayer, über französische Radenauslesemaschinen.

Auf Taf. 7 sind einige neuere französische

Radenauslesemaschinen abgebildet, welche, in kleineren Dimensionen ausgeführt und

auf Handbetrieb eingerichtet, vielfach von Landwirthen zur Ausscheidung von

Unkrautsamen aus Saatgut verwendet werden, und welche bei gröſseren Dimensionen und

mit Riemenbetrieb auch zur Verwendung in Mühlen geeignet sind. Der Hauptsache nach

bestehen sie aus um eine unbeweglich befestigte, gegen den Horizont schwach geneigte

Achse rotirenden Cylindern, deren Wandfläche zum Theile aus gelochtem, zum Theile

aber aus Zellen-Blech (vgl. *1878 228 214) gebildet ist.

Manchmal sind auch Windfegen vorhanden, um aus dem Getreide, wenn dies nicht schon

vorher geschehen sein sollte, specifisch leichte Verunreinigungen entfernen zu

können. Für den Landwirth ist noch von Wichtigkeit, daſs auſser den eigentlichen

Unkrautsamen, besonders aus dem Weizen, auch noch etwa ihm beigemengte Roggen-,

Gersten- und Haferkörner entfernt werden, nicht minder verkümmerte, als auch solche

Körner, welche während des Dreschens beschädigt wurden und zur Aussaat nicht

geeignet sind.

In Oesterreich-Ungarn ist seit der Weltausstellung in Wien 1873

namentlich der Pernolett'sche Sortircylinder (Fig.

1) sehr verbreitet; derselbe besitzt drei Abtheilungen a, b, c. Die beiden Abtheilungen b, c sind durch einen an der inneren Umfläche des

Cylinders befestigten Blechring W von einander

getrennt. In der Abtheilung a, welche ein mit länglich

viereckigen Löchern versehenes Cylindersieb ist, findet das Abscheiden der

länglichen, dünnen und der feinen runden Unkrautsamen aus dem von der Gosse G zuflieſsenden Weizen statt. Die Abtheilung b hat Zellen von solcher Gröſse, daſs darin Weizen-,

Raden- und Wickenkörner sich einbetten können, Gersten- und Haferkörner, gröbere

Kiesel, Distelköpfe etc. jedoch nicht. Letztere gelangen durch am Ende der

Abtheilung b bei dem Abtheilungsringe W befindliche Löcher O zum

Austritte und fallen in das Gefäſs h. Das von den

Zellen der Abtheilung b erfaſste Körnergemenge wird

durch die Drehung des Cylinders gehoben, um von einer gewissen Höhe wieder

herabzufallen – jedoch nicht auf den Boden des Cylinders, sondern in eine Mulde oder

Traufe U aus Blech, in welche eine Transportschraube

s eingelagert ist. Die Körner fallen aus den Zellen

der Abtheilung b nur zum geringeren Theile direct in

die Mulde, sondern über eine aus beweglichen Klappen H

(Fig. 2 und 3) gebildete

Brücke, welche sich zwischen dem Cylinderumfang und der Längskante der Mulde

befindet Die Transportschraube s führt das

Körnergemenge durch eine im Boden der Mulde befindliche Austrittsöffnung d in die dritte Abtheilung c, welche

mit Zellen von solcher Gröſse ausgestattet ist, daſs darin Raden, mit diesen gleich

groſse runde Körner, sowie gebrochene Weizenkörner Platz finden, während lediglich

Weizen übrig bleibt, um am Ende des Cylinders heraus und in das Gefäſs y zu fallen. Die von den Zellen der Abtheilung c aufgenommenen Unkrautsamen, zumeist Radenkörner,

gelangen, nachdem sie in die Mulde U gefallen, an deren

Ende zum Austritte und werden in einem Gefäſse r

aufgefangen.

Die Zellencylinder sind mittels eines Kreuzes i aus

Flachschienen und einer Rohrhülse auf die feststehende Achse A aufgeschoben und können sich um letztere drehen. Der Antrieb der

Cylinder geschieht vom Schnellen ins Langsame entweder durch Zahnräder (Fig.

1) oder durch zwei Riemenscheiben R und R1, (Fig. 4) oder

durch eine Riemenscheibe R1 (Fig. 6), von

welcher aus der Riemen unmittelbar über den Cylinder gespannt sein kann. Die

Drehgeschwindigkeit der Cylinder darf, wie leicht einzusehen, nur eine mäſsige sein

und das Getreide soll in einer nicht zu dicken Schichte die Cylinder entlang

gleiten. Die Mulde U ist im Cylinder aufgehängt und

zwar mittels Bügeln p, welche auf der feststehenden

Achse A mit Stellschrauben befestigt sind. Die an der

Cylinder wand sich reibende, gleichzeitig als Abstreifer dienende Kante der Holz-

oder Blechklappen H hat zumeist einen Lederbesatz. Mit

ihren untern Kanten hingegen sind die Klappen in Gelenken beweglich an die

Längskante der. die Mulde versteifenden Holzschiene N

gesetzt. Unterhalb der Klappen H ist in die Schiene N auſserdem noch ein Satz U-förmiger Drahtbügel B eingehängt, welche theilweise als Abstreifer,

theilweise als Einstreifer zur Wirkung kommen. Die Klappenbrücke kann durch

Verdrehung einer Zunge Z (Fig. 5 und

15), die mit der Achse A fest verbunden ist,

steiler oder flacher gestellt werden. Durch Versuchen findet man diejenige Stellung

der Klappenbrücke, welche bei einem gewissen Reinheitsgrade des Weizens am besten

entspricht.

Die in Fig. 4 bis

6 gezeichneten Clert'schen Trieurs (gebaut

bei Clert fils in Niort) bestehen aus zwei auch

getrennt von einander verwendbaren Sortircylindern I

und II. Cylinder I

verrichtet die gleiche Arbeit wie die Abtheilungen a

und b, II hingegen die Arbeit der Abtheilung c des Pernollet'schen

Apparates, mit dem Unterschiede jedoch, daſs der gereinigte Weizen vom Ende des

Cylinders II nicht unmittelbar in ein Gefäſs, sondern

behufs Sortirung der Gröſse der Körner nach auf einen aus gelochtem Bleche

verfertigten Mantel M fällt. Nachdem der Blechmantel

M in Bezug auf die Gröſse seiner Durchlaſsöffnungen

zwei Abtheilungen aufweist, so erhält man im Gefäſse m

die gröſsten Weizenkörner (Saatgut), im Gefäſse n eine

etwas minder voluminöse, aber immerhin noch ausgezeichnet im Handel verwendbare

Sorte. Im Gefäſse g (Fig. 4)

sammeln sich nebst übergroſsen Weizenkörnern noch andere Körner an, welche die Oeffnungen

im Blechmantel M nicht zu passiren im Stande waren. Ist

das Ausscheiden langer Körner aus Weizen Hauptzweck, so genügt die alleinige

Verwendung des Cylinders I; sind hingegen nur runde

Samen auszuscheiden, so genügt die alleinige Verwendung des Cylinders II. Hierbei braucht man bei dem Trieur von Clert (Fig. 4 und

5) die Gosse G blos vom Cylinder I auf den Cylinder II oder

umgekehrt zu versetzen. Die Kupplung der Antriebswellen w der Cylinder I und II geschieht durch einen Mitnehmer Fig. 7

derart, daſs dieselben nach Befinden ebenso leicht mit einander verbunden, als auch

von einander getrennt verwendet werden können. Die halbkugelförmigen Vertiefungen in

den Zellenblechen, sowie die länglich viereckigen Oeffnungen in den Mantelblechen

(zum Trieur Fig. 4

gehörig) sind in Fig. 10 bis

14 in ½ n. Gr. dargestellt und entsprechend dem Orte, wo sie hingehören,

mit Buchstaben bezeichnet.

Bei gleichzeitiger Verwendung der beiden Cylinder I und

II geschieht das Ueberführen der Körner aus I nach II mit Hilfe eines

mit dem Cylinder sich drehenden conischen Blechmantels C, der mit einer gewissen Anzahl an seinem äuſseren Rande befindlicher

Schöpfzellen das in denselben aus der Mulde des Cylinders I sich entleerende Körnergemenge erfaſst, um es zu heben und in einen mit

dem Cylinder II in Verbindung stehenden Trichter G1, zu entleeren. Die

Raden fallen vom Ende der Mulde des Cylinders II durch

den conischen Mantel C1

in das Gefäſs r (Fig. 4),

während der gereinigte Weizen durch am Ende des Cylinders befindliche Löcher auf den

Blechmantel M fällt, um noch, wie schon oben erwähnt,

sortirt zu werden. Die Einrichtung der Windfege an Clert's Trieur ist ohne weitere Erklärung aus Fig. 4 zu

entnehmen.

Der in Fig. 6 abgebildete Clert'sche Apparat hat

keine Windfege und weist sonst gegenüber dem andern (Fig. 4) nur

in der Einrichtung des Cylinders II Unterschiede auf.

Der Cylinder II dieser Maschine ist durch einen

Blechring W in zwei Abtheilungen c und d geschieden.

Dasselbe ist mit der unteren Mulde der Fall, indem dieselbe durch eine Blechwand W getrennt ist. Als weiterer Unterschied befindet sich

über der Achse A noch die obere Mulde U', und hat der Mantel M

blos Oeffnungen von einerlei Gröſse, so daſs bei diesem Trieur der schönste Weizen

in das Gefäſs g fällt. Das in der unteren Mulde

befindliche, aus Raden und mehr oder weniger verkümmerten Weizenkörnern bestehende

Gemenge entleert sich durch eine Oeffnung y in die

Abtheilung d, deren Zellen etwas weniger tief sind als

die der Abtheilung c. Die Raden fallen aus den Zellen

der Abtheilung d behender heraus als die Weizenkörner;

erstere gelangen daher in die zweite kleinere Abtheilung der unteren Mulde, um von

da in das Gefäſs r zu fallen, während die Weizenkörner

zum gröſsten Theile erst

bei weiter fortgeschrittener Drehung des Cylinders in die obere (nicht mit Klappen

versehene) Mulde gelangen, um in ihr durch die Transportschraube s

1 vorwärts geführt zu werden. Der Inhalt der oberen

Mulde entleert sich durch ein Rohr E in das Vorderende

des Cylinders II, um hier nochmals und zwar genauer

sortirt zu werden.

Fig.

8 und 9 stellen

eine Windfege dar, welche bei den Sortircylindern von Harter

ainé in Bar-sur-Aube angebracht sind. Von diesem Apparat gelangt das

Getreide durch einen Schlauch S in den Sortircylinder,

welcher gegenüber den anderen nur unwesentliche Unterschiede aufweist. Von der am

Ende der Antriebswelle w sitzenden Riemenscheibe R1 geht der Riemen

direct auf den Cylinder.

Bei dem Trieur Fig. 4 ist

mit t ein Mitnehmer bezeichnet, welcher in die auf der

Welle A lose sitzende Riemenscheibe R eingesetzt ist (Fig. 15)

und an einen Arm des Kreuzes i stossend die Drehung des

Sortircylinders um die Achse A veranlaſst. Die

Transportschraube bringen zwei Zahnräder 1 und 2 (Fig. 4 und

2) vom Langsamen ins Schnelle zur Umdrehung.

Die im Obigen besprochenen Trieurs lassen sich natürlich auch zur Abscheidung von

Unkrautsamen aus anderen Getreidearten als Weizen verwenden.

Schlieſslich sei noch angeführt, daſs in der Agriculturhalle der Weltausstellung zu

Philadelphia 1876 nur eine einzige Radenauslesemaschine stand, nämlich die der Cockle Separator Manufacturing Company in Milwaukee,

Wisc., welche auſser der einzigen Eigentümlichkeit, daſs die Drehung des Cylinders

durch Frictionsrollen, auf welchen er ruhte, eingeleitet wurde, nichts besonders

Bemerkenswerthes aufwies. Von der Vorzüglichkeit der oben besprochenen Maschinen

hatte ich vielfach Gelegenheit, mich persönlich zu überzeugen, u.a. auch an der

hiesigen landwirthschaftlichen Akademie.

V.

Thallmayer.

Ungarisch Altenburg, Mai 1878.

Tafeln