| Titel: | Hodgson's Signal- und Weichen-Verriegelung. |

| Autor: | E–e. |

| Fundstelle: | Band 229, Jahrgang 1878, S. 43 |

| Download: | XML |

Hodgson's Signal- und Weichen-Verriegelung.

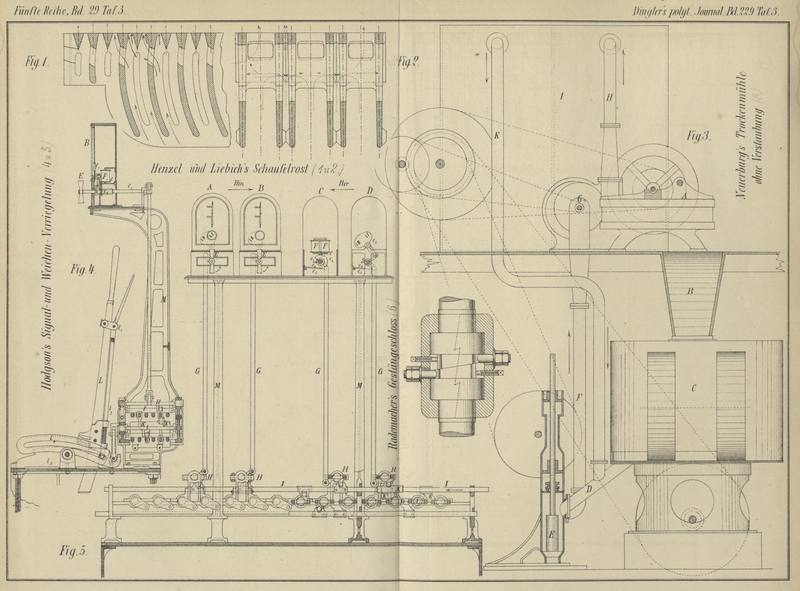

Mit Abbildungen auf Tafel 3.

Hodgson's Signal- und Weichenverriegelung.

Auf der Pariser Weltausstellung 1878 befindet sich eine neue Verbindung des

Blocksystems mit dem Verriegelungssystem (interlocking

system), welche von dem Dirigenten Hodgson von

Saxby und Farmer in Kilburn (London) herrührt. Bei getrennter Durchführung beider Systeme kann

ein Gefahr bringender Widerspruch zwischen den von Station zu Station gegebenen

Blocksignalen und den Stationseinfahrtssignalen vorkommen. Hodgson macht daher die telegraphischen Meldungen von der Stellung der

Weichen und Signale abhängig und umgekehrt. Dabei sendet zunächst der Signalmann in

\frakfamily{A} nach \frakfamily{B} das

Signal: ein Zug will in den Bahnabschnitt

\frakfamily{A}\frakfamily{B} einfahren; darauf stellt

\frakfamily{B} seine Signale und Weichen für den (späteren)

Empfang des Zuges und macht sich dadurch seine elektrischen Apparate frei, mit denen

er das Signal „Linie frei“ nach \frakfamily{A} geben kann.

Durch die Absendung dieses Signales aber verriegelt er seine Signal- und

Weichenhebel in der für den kommenden Zug erforderlichen Lage; durch dieses Signal

gibt er aber zugleich auch dem Signalmanne in \frakfamily{A} die

Möglichkeit, dem Zuge das Abfahrtssignal zu geben. Auf der London, Brighton und

South Coast Eisenbahn ist dieses System bereits eingeführt, und zwar wurde es dort

den bereits vorhandenen Systemen angepaſst.

In den zugehörigen Abbildungen Fig. 4 und

5 Taf. 3, welche Engineering, 1878 Bd. 25 S.

403 zuerst veröffentlichte, ist eine Verriegelung von 14 Weichen- und Signalhebeln

mit 4 elektrischen Signalapparaten, 2 für die Hinlinie und 2 für die Herlinie,

dargestellt, wie sie von Saxby und Farmer in Paris

ausgestellt ist. Fig. 4 zeigt

einen Querschnitt durch den Hebelrahmen, mit einem Hebel L in seiner normalen Lage; Fig. 5 gibt

die vordere Ansicht, z. Th. im Schnitt; die 14 Hebel sind hier weggelassen; von den

4 Instrumenten sind zwei in der Auſsenansicht, zwei im Schnitt gezeichnet. Auf dem

Gestell M liegen in passender Höhe für das Auge und für

die Hand des Signalmannes ein Paar Blockapparate A und

B für die eine Richtung und ein Paar C und D für die andere

Richtung; von jedem dieser 4 Apparate geht ein verticaler Stab G nach unten, welcher durch eine kurze, in den

Handgriff E endende Achse e1 bewegt wird; mit der Achse e1 dreht sich die Tafel

e3, worauf die

Worte: „Linie frei“ (LF) und „Linie besetzt“ (LB) aufgeschrieben sind;

diese Tafeln e3 bewegen

sich je nach der Drehung der Handgriffe E hinter

passenden Oeffnungen in der Vorderwand des Signalkästchens und geben so dem

Signalmanne bestimmt an, welches Signal er nach der andern Station entsendet. Am

oberen Theile jedes Signalkästchens befindet sich ein Flügeltelegraph, dessen oberer

Flügel von der Nachbarstation bewegt wird, während der untere auf elektrischem Wege

beim Drehen des Griffes E gestellt wird und so dem

Signalmanne anzeigt, daſs die Wirkung seines elektrischen Apparates mit der

mechanischen des Griffes E und der mit dieser

verbundenen Tafel e3

zusammenfällt. Aus den Achsen e1 stehen isolirte, metallene Arme e4 vor, welche sich bei

der Drehung der Griffe E auf die Federn e5 auflegen und durch

die Berührung mit ihnen den das Signal hervorbringenden Strom nach der andern

Station entsenden. Die beiden Instrumente B und C haben auſserdem auf der Achse e1 noch eine Platte e2, auf deren oberem

Rande eine Kerbe für die Nase f angebracht ist; diese

Nase ist zwischen e2

und den 2 Elektromagneten F aufgehängt, welche mit den

Instrumenten der nächsten Station verbunden sind. Bei der Drehung des Griffes E legt sich die Nase f in

die Kerbe der Platte e2

ein, sperrt dadurch diese und verhindert zugleich die Drehung des Griffes zum Zweck

des Contactmachens oder der Beseitigung der Verriegelung; wird dagegen von der

nächsten Station ein elektrischer Strom durch die Spule des Elektromagnetes F gesendet, so wird die Nase in die Höhe gehalten,

fällt nicht in die Kerbe ein und stellt somit der vollen Bewegung des Griffes E kein Hinderniſs in den Weg.

Jede der Stangen G ist an ihrem unteren Ende mit einer

kurzen Achse H verbunden, welche in passenden, auf dem

Hauptrahmen des Hebelverriegelungsapparates angebrachten Lagern liegen; jede dieser

Achsen greift mit einem an ihr sitzenden Kurbelarme in einen auf den horizontalen,

in der Längsrichtung verschiebbaren Stangen I

angebrachten Sattel; auf den Stangen I aber sind

entsprechende Ansätze oder Riegel K befestigt, welche

in folgender Weise auf die Verriegelung wirken. Wenn nämlich ein Hebel L bewegt werden soll, wird seine Sperrfeder l1 mit der Hand

erfaſst, so daſs der Hebel L dadurch frei gemacht wird,

daſs das Ende der Stange l2 aus der Kerbe des Quadranten l3 ausgehoben wird; indem aber diese Bewegung sich

zugleich dem Bügel l4

mittheilt, wird eine der breiten oder flachen Achsen l5 ein Stück gedreht. Bei der einen Lage

der Stange I nun kann sich diese Achse frei drehen in

die Lage, welche in Fig. 5

punktirt angedeutet ist; wenn sie aber in diese Lage gedreht worden ist, so

verhindert sie eine Bewegung der Stange I in der

Pfeilrichtung und verriegelt somit die Stange G; wenn

andererseits zuvor G bewegt wurde, so hat sich auch die

Stange I in der Richtung des Pfeiles bewegt, so daſs

sie den Ansatz K gerade über die Verbreiterung der

Achse l5 gebracht hat

und nun diese Achse nicht mehr in die punktirte Lage gedreht, folglich auch die

Sperrfederstange l2

nicht mehr aus der Kerbe des Quadranten ausgehoben werden kann, vielmehr der

Haupthebel L fest in seiner Lage erhalten wird.

Der Signalmann vermag demnach nicht eher seine Signalinstrumente auf „Linie

frei“ zu stellen, bis er alle Hebel in die richtige Lage gebracht hat; auch

muſs er den Griff E des Instrumentes B drehen und so der nächsten Station das Signal

„Linie besetzt“ geben, bevor er seinen Signalhebel bewegen kann, um einem

Locomotivführer das Abfahrtssignal zu stellen. Daher kann kein Zug unangemeldet

abgelassen werden, und da der Griff E nicht ohne die

Zustimmung des Signalmannes der vorliegenden Station bewegt werden kann, so kann

auch das Abfahrtssignal am Bahnhofsausgange nicht ohne die Zustimmung des dortigen

Signalmannes bewegt werden.

In einzelnen Fällen werden Verriegelungen von abweichender Form erforderlich, wie bei

K in Fig. 5, in

welchem Falle der Riegel K' auf der Stange I drehbar befestigt ist; die Folge davon ist, daſs,

wenn die darunter liegende Achse l5 zuerst in die punktirte Lage gebracht wird, die Stange I dann nicht mehr bewegt und demnach auch „Linie

frei“ nicht signalisirt werden kann, daſs dagegen, wenn zuerst die Stange

I verschoben und dann die Achse l5 empor gedreht wird,

die Stange in ihre normale Lage zurückgeführt werden kann, indem der Riegel K' über die Achse emporgeht und dann hinter ihr

niederfällt, so daſs die Stange I nicht wieder bewegt

werden kann, bis die Achse in ihre horizontale Lage zurückgebracht worden ist. Auf

diese Weise zwingt man dazu, daſs das Abfahrtssignal auf „Gefahr“ gestellt

werden muſs, bevor der rückwärts gelegenen Station wieder „Linie frei“

gegeben werden kann.

Die Vorgänge spielen sich nun in folgender Weise ab: Wird auf einer gewöhnlichen

elektrischen Klingel angezeigt, daſs ein Zug sich zu nähern verlangt, so muſs der

Signalmann erst alle seine Hebel, wenn noch nöthig, in die richtige Lage bringen und

dann erst kann er der rückwärts liegenden Station das Signal „Linie frei“

geben. Dies thut er durch Drehung des Griffes E des

Instrumentes A; durch diese Drehung verriegelt er seine

Hebel (mittels der zu A gehörigen Stange I). Dann empfängt er das Signal „der Zug kommt“

mittels des kleinen Signalflügels im oberen Theile des Instrumentes A; nun hat er die Pflicht, den Signalmann der nächsten

vorwärts liegenden Station mittels der Klingel das Kommen des Zuges anzukündigen,

und erhält als Antwort, wenn Alles in Ordnung ist, das Signal „Linie frei“

durch die Senkung des kleinen Signalflügels an dem Instrumente B; jetzt wäre der Griff E

an dem Instrumente B zu drehen und dadurch erst der

Abfahrtssignalhebel frei zu machen, damit der Signalflügel als Abfahrtssignal für

den Zug niedergelassen werden kann.

Die Verriegelung ist auch so eingerichtet, daſs der Griff E des Instrumentes A in seine normale Lage

„Linie besetzt“ zurückversetzt werden muſs, bevor der Griff des

ankündigenden Instrumentes B gedreht werden kann;

folglich muſs „Linie besetzt“ nach rückwärts gegeben werden, bevor dem Zuge

das Abfahrtssignal nach der nächsten Station gestellt werden kann; und bevor nicht

das Ausfahrtssignal in die Stellung „Gefahr“ zurückgebracht ist, kann mittels

des Griffes im Instrumente A nicht nach rückwärts

„Linie frei“ gegeben werden; dies nöthigt also zu der Stellung des

Ausfahrtssignales auf „Gefahr“ hinter jedem Zuge.

Die Bedienung der Instrumente C und D für die entgegengesetzte Fahrtrichtung ist ganz die

nämliche.

Die Einrichtungen auf der London, Brigthon und South Coast Eisenbahn unterscheiden

sich von den eben beschriebenen einigermaſsen, weil auf dieser Bahn Tyer's eindrähtiges Blocksystem in Gebrauch ist und die

Instrumente desselben beibehalten wurden.

E–e.

Tafeln