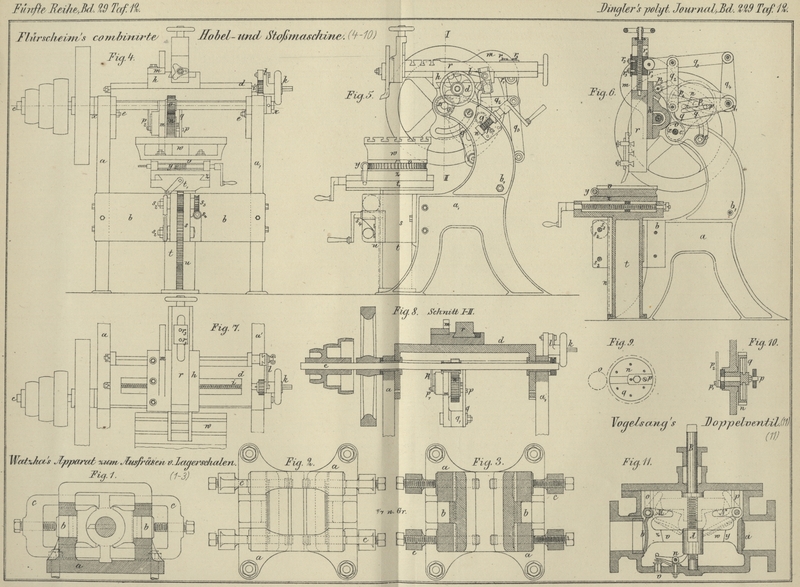

| Titel: | M. Flürscheim's combinirte Hobel- und Stossmaschine. |

| Fundstelle: | Band 229, Jahrgang 1878, S. 135 |

| Download: | XML |

M. Flürscheim's combinirte Hobel- und

Stoſsmaschine.

Mit Abbildungen auf Tafel 12.

Flürscheim's Hobel- und Stoſsmaschine.

Die von M. Flürscheim in Eisenwerk Gaggenau bei Rastatt

patentirte combinirte Hobel- und Stoſsmaschine (D. R. P. Nr. 584 vom 27. Juli 1877)

ist in Fig. 4 bis 10 Taf. 12

dargestellt, a und a1 sind zwei Gestelle, zum Anschrauben an den Boden eingerichtet

und mit einander verbunden und versteift durch die Querplatte b, durch die Querstange b1 und durch die Seitenwände der genau

passend sich zwischen den Gestellen a und a1 in den in dieselben

eingepaſsten Büchsen x drehenden Wange d. Diese Wange dreht sich in einem Winkel von 90°, so

daſs ihre Oberfläche alle Stellungen von der verticalen zur horizontalen und den

dazwischen liegenden einnehmen kann. Zur genauen Bestimmung eines beliebigen Winkels

ist eine Theilscheibe angebracht. Die Wange hat einen Schlitz auf ihren beiden

zwischen den Gestellen beweglichen, nach der Form eines Kreisausschnittes

gestalteten Seitenflächen, mit der Bogenseite des Kreisausschnittes gleichlaufend,

in welchen eine im Gestelle befestigte Schraube e

eingreift. Durch Anziehen derselben kann die Wange in beliebiger Stellung

festgehalten und befestigt werden.

Auf der bogenförmigen Kante der einen Seitenfläche der Wange ist eine Verzahnung

angebracht; in dieselbe greift ein im Gestell a1 gelagertes und durch eine ebenfalls im Gestell

lagernde, mit Kurbel versehene Schnecke f in Bewegung

gesetztes Triebrad g, so daſs man mittels Drehung der

Kurbel die Wange um ihre Achse drehen und in beliebige Stellung bringen kann. Auf

der Wange läuft der Schlitten h, welcher in bekannter

Weise mittels auf seiner unteren Fläche befestigten Mutter und darin laufender

Spindel durch die Kurbel k oder das Schaltwerk l, welches später beschrieben wird, gedreht wird.

An den Querschlitten h ist der Bügel m angebracht. Derselbe ist so gestellt, daſs sich die

Hauptachse c in einem im Bügel gebohrten Loche bei den

verschiedenen Stellungen der Wange frei drehen kann, daſs also die Hauptachse an

ihrer Durchgangsstelle durch den Bügel gewissermaſsen dessen Drehpunkt bildet, ohne

ihn jedoch zu berühren. An diesem Bügel ist das Stirnrad n gelagert, welches durch das auf der Hauptwelle in einer Nuth gleitende

und von dem Bügel in üblicher Weise mittels Spannscheibe mitgenommene Triebrad o gedreht wird. Auf dem Stirnrad n ist der Stift p

angebracht; derselbe greift in den Schlitz des Stückes q ein und ist auf einer in einer Nuth verstellbaren Platte befestigt. Das

Stück q dreht sich um die im Bügel m gelagerte Achse q1 und setzt mittels Gelenk die Stange q2 in Bewegung, wenn es

durch den Stift p hin und her bewegt wird. Der Hebelarm

q2 greift mittels

Gelenk in den Hebelarm q3 ein, welcher durch q4 mit der Achse q1 verbunden ist, so daſs ein verschiebbares

Parallelogramm gebildet wird, welches mittels der Verlängerung einer seiner vier

Seiten, des Hebelarmes q3, den im Querschlitten beweglichen Stöſsel r

hin und her bewegt. Diese Bewegung und dadurch der Hub des Stöſsels lassen sich

durch Verstellung des Stiftes p vergröſsern oder

verkleinern und sind zu Folge der excentrischen Bewegung des Hebelarmes q langsam in der Vorwärtsbewegung und schnell im

Rückhub.

Um den Stöſsel höher oder tiefer zu stellen, greift der Hebel q3 an einem Stücke r1 an, welches mittels der Spindel r2 in einem im oberen

Theile des Stöſsels befindlichen Schlitz herauf oder herunter geschoben und mittels

Schrauben angezogen und befestigt werden kann.

Das Stirnrad n hat noch einen zweiten, excentrisch

mitlaufenden Stift p1,

welcher mittels der Hebel p2 und p3 eine

von der Wange d gelagerte, genuthete Welle in Bewegung

setzt. Diese Welle geht auch frei durch den Bügel hindurch und setzt ihrerseits

mittels Hebelwerk und Eingriff eines Doppelhakens in ein Schaltrad die den Schlitten

h bewegende Spindel i

in bekannter Weise in Bewegung.

An der Verbindungsplatte b ist die mit einem

vorspringenden, gespaltenen Theil versehene Hülse s

festgeschraubt, in welche der Tischcylinder t

eingepaſst ist, der an seinem oberen Theil die Wange t1 angegossen enthält. Man kann denselben

in der Hülse frei drehen und mittels der Schrauben s2 den gespaltenen Theil der Hülse zusammenziehen und

den Cylinder hierdurch befestigen; derselbe wird durch eine zwischen dem

vorspringenden unteren Rand desselben und der Wange frei eingelegte Zahnstange u gehoben und gesenkt, welche in eine dafür ausgefräste

Nuth der Hülse s paſst und das Drehen des Cylinders

nicht verhindert. In die Zahnstange greift ein Zahnrad, welches auf einer in dem

vorspringenden, gespaltenen Theil der Hülse s

gelagerten Welle befestigt ist. Diese Welle hat auf einer Seite eine der Schrauben

s2, mittels welcher

die Hülse zusammengezogen wird, und auf der andern Seite das Schneckenrad s3, welches mittels

Kurbel und Schnecke s4

gedreht wird, wodurch also das Auf- und Abstellen des Cylinders, nachdem die

Schrauben s2 vorher

gelockert wurden, bewirkt wird.

Die Wange t1 trägt den

Schlitten z, der mittels mit Kurbel versehener Spindel

auf der Wange verschoben wird. Auf diesem Schlitten lagert mittels eines conischen

Zapfens der mit den üblichen Einschnitten und mit einem Schneckenrad versehene Tisch

v, welcher durch die im Schlitten gelagerte, mit

Kurbel versehene Schnecke y gedreht werden kann.

Soll die Maschine zum Hobeln verwendet werden, so wird auf den Tisch v mittels Spannschrauben der Hobeltisch w befestigt.

Tafeln