| Titel: | Apparat zum Abreissen zusammengelaufener Fäden bei Selfactors; von Dauphinot, Martin und Desquilbet in Rheims. |

| Fundstelle: | Band 229, Jahrgang 1878, S. 141 |

| Download: | XML |

Apparat zum Abreiſsen zusammengelaufener Fäden

bei Selfactors; von Dauphinot, Martin und Desquilbet in

Rheims.

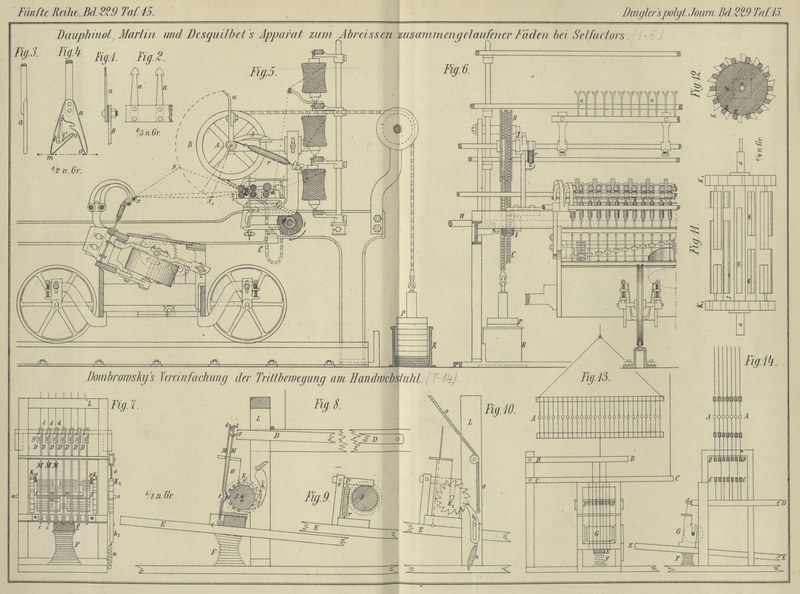

Mit Abbildungen auf Tafel 15.

Apparat zum Abreiſsen zusammengelaufener Fäden bei

Selfactors.

Vor Kurzem wurde eine Vorrichtung zum Abreiſsen gebrochener Fäden bei Selfactors

beschrieben (vgl. * 1878 228 221); die derselben zu

Grunde liegende Idee ist bereits am 3. August 1861 von Lefebvre in einem französischen Patent niedergelegt, und auf dessen

Anordnung stützt sich auch nach Armengaud's Publication

industrielle, 1878 Bd. 24 S. 233 der oben genannte patentirte

Apparat (D. R. P. Nr. 296 vom 28. Juli 1877). Sein Zweck besteht darin,

zusammengelaufene Fäden rechtzeitig abzureiſsen. Das vorliegende Patent bezieht sich

auf zwei principiell verschiedene Anordnungen; dieselben dürften kaum eine groſse

Verwendung in der Praxis finden, beanspruchen aber immerhin als Zeichen neuerer

Bestrebungen, die Maschine möglichst unabhängig von der Aufmerksamkeit des Arbeiters

zu machen, allgemeines Interesse.

Der Hilfsapparat des einen Systems ist im Wagen angebracht und besteht aus einer

Reihe zwischen den Spindeln gleichmäſsig vertheilter Haken a (Fig. 1 und

2 Taf. 15), welche bei der Einfahrt, wenn der Wagen auf etwa 200mm an die Cylinder herangekommen ist, aus ihrer

Ruhelage – die Hakenspitzen etwas unter dem Aufwindedraht – rasch in die Höhe über

die Fäden aufsteigen und in dieser Stellung bis dicht an die Cylinder gelangen; bei

der Wagenrückfahrt fällt die Schiene mit den Fanghaken wieder langsam herab. Sind

die Fäden in ihrer Normallage, so gehen diese Haken frei auf und ab; ist jedoch in

Folge eines Fadenbruches eine Doppelung (mariage)

eingetreten, so reiſst der betreffende Haken bei Niedergehen den unter einem

geringeren Winkel als 90° vom Streckwerk auf eine falsche Spindel gelangten Faden

ab.

Bei der zweiten Anordnung liegt der Hilfsapparat (Fig. 3 bis

6 Taf. 15) über dem Streckwerk; die Haken haben die in Fig. 3 und

4 in in ½ ersichtliche Gestalt, sind gleichmäſsig auf einer über die

ganze Breite der Maschine sich erstreckende Welle A

angebracht und schwingen gegen Ende der Wagenausfahrt langsam herab, um im Beginn

der Einfahrt die gefaſsten zusammengelaufenen Fäden durch rasches Zurückgehen in die

Ruhelage (vgl. Fig. 5 und

6) an ihrer schwächsten Stelle, beim Streckwerk, abzureiſsen, so daſs

dieselben nur an der Spindelspitze lose aufgewunden, dann vom Arbeiter weggenommen

und frisch angeknüpft werden können.

Die Vorwärtsdrehung der Hakenwelle A erfolgt von der

Wagenauszugswelle H unter Vermittlung einer Kette C, welche mit ihren Enden auf der Scheibe B (Welle A) und I (Welle H) befestigt ist;

die Befestigungspunkte sind entsprechend stellbar. Bei dieser Bewegung kommen die

Haken a so weit vorn herab, daſs die vorhandenen

Doppelfäden xx1

x2 (Fig. 5)

etwas niedergedrückt und hierbei veranlaſst werden, in den Ausschnitt mnol des Hakens a (Fig.

4) einzutreten; beim Aufgang der Haken gelangen solche Fäden von l nach l' und k und werden etwa in der Lage xyx2 (Fig. 5) bei

der weiteren Rückschwingung der Haken abgebrochen. Die Drehung der Welle A in ihre Ruhelage erfolgt im Beginne der

Wageneinfahrt; die Auszugswelle I dreht sich in

entgegengesetzter Richtung wie vorher und läſst die Kette C schlaff ablaufen; in Folge dessen ziehen die Feder r, welche auf einen Daumen der Welle A einwirkt, und das Gewicht P, das durch eine Kette mit der Scheibe B

verbunden ist, die Hakenwelle A zurück. Der Arm J an der Welle A und ein

Lederpolster am Gestell begrenzen sanft den Rückschlag, dessen Verlauf durch

Auflegen von Gewicht bei P und durch Einschieben von

Unterlagsscheiben im Cylinder R nach Belieben geregelt

werden kann.

Tafeln