| Titel: | Dombrowsky's Vereinfachung und Erleichterung der Trittbewegungen am Handwebstuhl. |

| Fundstelle: | Band 229, Jahrgang 1878, S. 142 |

| Download: | XML |

Dombrowsky's Vereinfachung und Erleichterung der Trittbewegungen am

Handwebstuhl.

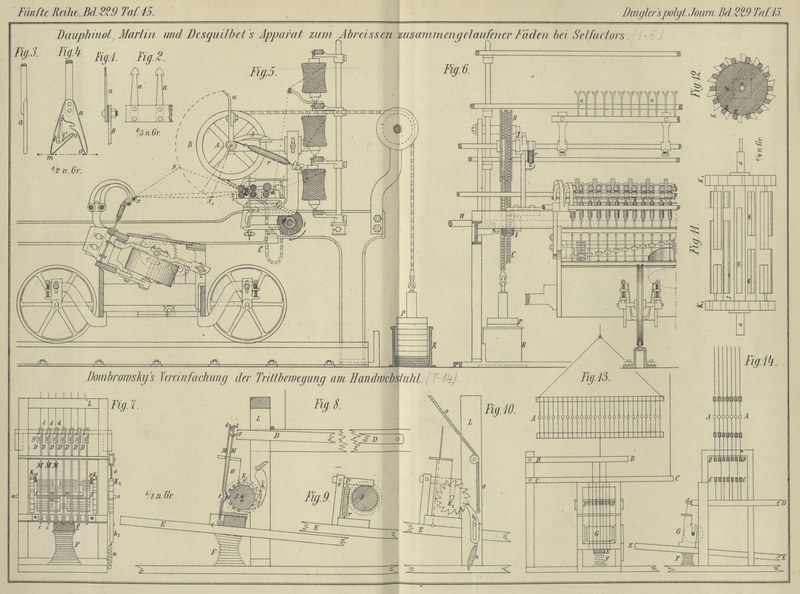

Mit Abbildungen auf Tafel 15.

Dombrowsky's Trittbewegung am Handwebstuhl.

Bei der Herstellung einfacher gemusterter Gewebe auf dem Handwebstuhle, für welche

die Anwendung der Jacquardmaschine zu complicirt sein würde, bilden die häufig

nothwendigen zahlreichen Tritte eine groſse Erschwerung der Arbeit. Das Niedertreten

der einzelnen Tritte beansprucht eine ungleichmäſsige Kraftanstrengung, die Bewegung

der Füſse zum Wechseln der Tritte erfordert eine groſse Aufmerksamkeit und Einübung,

insbesondere wenn die Tritte nicht in regelmäſsiger Folge gesenkt werden dürfen, so

daſs, um eine Gleichförmigkeit im Treten herbeizuführen, häufig einzelne Tritte

mehrfach angebracht werden müssen. Auſserdem nehmen die Tritte einen ansehnlichen

Raum ein, z.B. 12 Tritte etwa 50cm. Zur Vermeidung

dieser Schwierigkeiten hat man die auf dem Principe der Jacquardmaschine beruhenden

kleinen sogen. Schaft- oder Trittmaschinen construirt, welche jedoch bis heute an

mannigfachen Uebelständen leiden und auch durch ihren Kostenpunkt vielen

unbemittelten Webern die Anwendung verbieten.

Der Seidenwirkermeister Dombrowsky in

Bernau hat nun nach einem Berichte von Dr. Max

Weigert in den Verhandlungen des Vereines zur

Beförderung des Gewerbefleiſses, 1878 S. 399 eine

Vorrichtung erfunden, welche die vielen Tritte durch einen einzigen Tritt ersetzt

und wegen ihrer Einfachheit und Wohlfeilheit verschiedene Vorzüge vor den Schaft-

und Trittmaschinen bietet. Diese Vorrichtung und ihre Verbindung mit den Theilen des

Webstuhles verdeutlichen Fig. 7 bis

14 Taf. 15. Es zeigt Fig. 13 die

allgemein übliche Gegenmarsch-Vorrichtung in der Vorder-, Fig. 14 in

der Seitenansicht. In beiden Figuren bedeuten A die

Schäfte, B die kurzen, C

die langen Querschemel, D die Tritte: letztere sind

hier dünne Latten, wagerecht unter den Querschemeln, nicht auf dem Fuſsboden, wie

die Tritte des gewöhnlichen Trittstuhles, beweglich angebracht. Sie beanspruchen nur

etwa ein Drittel des Raumes der gewöhnlichen Tritte und werden durch einen

besonderen Tritt E, auf dem der Fuſs des Arbeiters

fortwährend verbleibt, mittels der auf demselben angebrachten Vorrichtung G niedergezogen. Dieser Tritt ist an seinem hinteren

Ende auf dem Fuſsboden in einer Spindel beweglich angebracht und wird vorn durch die

Feder F in der erforderlichen schrägen Richtung

gehalten.

Die Vorrichtung G ist im Wesentlichen nach dem Principe

der sogen. Trommel- oder Walzenmaschine construirt; dieselbe veranschaulicht Fig.

7 in der Vorder-, Fig. 10 in

der Seitenansicht, Fig. 8 im

Querschnitt, Fig. 9, 11 und 12 in ihren

einzelnen Theilen. In dem Gestelle H ist die mit

eisernen Zapfen a versehene hölzerne Trommel oder Walze J leicht drehbar gelagert; an den Zapfen a sind hölzerne Sperrräder K aufgesteckt, in deren Zähnen die in dem Rahmen L angebrachten Sperrklinken b eingreifen. Vor

jeder Latte D, an deren vorderem Ende sich ein Haken

g befindet, steht im Gestelle H vor der Walze J eine

Platine M. Mit ihren unten angebrachten Oesen c ruhen diese Platinen auf einem Drahte; durch die

Feder K werden sie mit ihren der Walze zugewendeten

Biegungen e an diese gedrückt und ihre Haken d stehen dann über den Haken g der Latte D. In dieser Stellung werden beim

Niedertreten des Trittes E die Platinen M die Latten D, damit auch

die mit denselben geschnürten Querschemel senken und dadurch nach Maſsgabe der

Schnürung einen Theil der Schäfte nieder-, den andern hochziehen.

Bei jeder Trittsenkung darf jedoch nur eine Platine zum

Niederziehen einer der Latten D wirken und alle übrigen

Platinen müssen demnach mit ihren Haken d von den Haken

g abgedrückt werden. Es wird dies dadurch bewirkt,

daſs für die abzudrückenden Platinen dünne Leisten m

auf der Walze J befestigt werden. Bei jeder Wendung der

Walze drücken diese Leisten auf die Biegungen e der

Platinen und bringen sie in die Stellung g1, (Fig. 8)

auſserhalb des Hakens d. Bei dem jedesmaligen

Niedertreten des Trittes E wird die Walze J durch die in die Zähne des Sperrrades K1 eingreifende Klinke

b1 um einen Zahn

gedreht. Die Zahl der Schuſsfäden, welche einen Rapport des Musters bilden, bestimmt

die Zahl der Zähne des Sperrrades und damit den Umfang der Walze. Um diese auch in

entgegengesetzter Richtung von derjenigen, welche beim Weben stattfindet, drehen zu

können, was z.B. beim Vorkommen von Schuſsfehlern nöthig ist, erhält die Walze J an dem äuſseren Ende des rechten Zapfens a auſserhalb des Rahmens L, wie in Fig. 7 und

10 sichtbar, ein zweites Sperrrad K2, dessen Zähne eine denen des inneren Sperrrades

K1 entgegengesetzte

Richtung haben, und in welche die Sperrklinke b2 von unten eingreift. Diese wird durch die Feder

n nach unten gezogen und bleibt dadurch

wirkungslos. Sobald es erforderlich wird, die Walze in entgegengesetzter Richtung zu

drehen, wird die Schnur o angezogen und dann greift die

Klinke b2 in die Zähne

des Rades K2; mit dem

Loslassen der Schnur o hört diese Wirkung auf.

Um die Walze J in einer festen Lage zu erhalten, dient

die in Fig. 9 besonders dargestellte Preſsvorrichtung. Der bei s bewegliche Hebel p wird

durch eine Feder r nach unten gezogen und bewirkt auf

der Walze einen Druck, der nur eine Drehung durch das jedesmalige Eingreifen der

Sperrklinke von einem Zahn des Sperrrades zum andern zuläſst.

Die in Fig. 11 und 12 in

Vorderansicht und Querschnitt dargestellte Walze ermöglicht bei einem Durchmesser

von 8cm 14 Trittbewegungen.

Der ganze Apparat, den sich ein geschickter Weber gröſstentheils selbst herstellen

kann, kostet (mit Ausnahme der zum Webestuhl ohnehin gehörigen Theile) ungefähr 10

M.

Tafeln