| Titel: | Eine verbesserte Form des Deville'schen Gebläseofens; von J. G. H. Godfrey in London. |

| Autor: | J. G. H. Godfrey |

| Fundstelle: | Band 229, Jahrgang 1878, S. 159 |

| Download: | XML |

Eine verbesserte Form des Deville'schen

Gebläseofens; von J. G. H.

Godfrey in London.

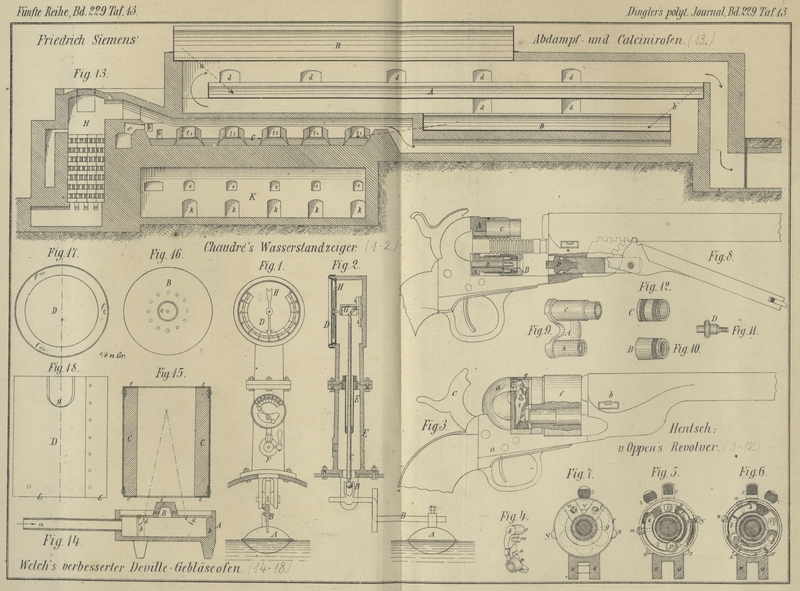

Mit Abbildungen auf Tafel 13.

Godfrey, über Welch's verbesserten Gebläseofen.

In neuerer Zeit hat Ch. Welch (67 Pattison Road,

Plumstead Kent) die gebräuchliche Construction des Deville'schen

Gebläseofens verbessert und dadurch solche wesentliche Vortheile erzielt, daſs diese

verbesserte Construction auch in weiteren Kreisen bekannt zu werden verdient.

Der Ofen (Fig. 14 bis

18 Taf. 13) besteht aus einem guſseisernen Gestell A, einer runden schmiedeisernen Scheibe B und einem mit feuerfestem Thon ausgekleideten

Blechcylinder C. Die schmiedeiserne Röhre a dient zur Einführung des Windes, die Scheibe B kommt auf die drei Ansätze b zu liegen; der conische Vorsprung c dient

als Unterlage für die Tiegel und ist zur Kühlerhaltung mit vier 1mm,5 weiten runden Löchern versehen – eines in der

Mitte der oberen Fläche und drei in den Seitenwänden. Die Scheibe B hat noch 12 runde Löcher, welche den Wind in den

durch den Cylinder C gebildeten eigentlichen Ofen einführen. Diese Löcher

sind 5mm weit und so gebohrt, daſs ihre Achsen in

einem etwa 18cm von der oberen Scheibenfläche

entfernten Punkte zusammentreffen. Der feuerfeste Thon wird in dem Cylinder C noch durch zwei an dieser Peripherie angenieteten

Ringe e zusammengehalten. Der Cylinder C paſst gerade in das Innere des Gestelles A; ein gröſserer Ofen kann dadurch erhalten werden,

daſs man einen gröſseren und weiteren Cylinder D auf

den äuſseren Ring des Gestelles aufsetzt. Dieser Cylinder D hat dann am unteren Ende drei kleine Ansätze f, welche eine seitliche Verschiebung desselben verhüten; auſserdem kann

derselbe noch mit einem Ausschnitt g versehen werden,

welcher bei der Anstellung von Destillationsversuchen von Nutzen ist. Sonst ist

dieser gröſsere Cylinder D ganz wie der kleinere C construirt.

Beim Gebrauche des Ofens wird über den Ansatz c ein umgekehrter Tiegel etwa 45mm hoch gestülpt und auf diesen kommt dann der

eigentliche, etwa 8cm hohe, französische oder

„Cornish“-Tiegel zu stehen. Als Brennmaterial dienen Kokesstücke von 1

bis 2cm Durchmesser. Beim Anfeuern des Ofens wird

die Röhre a mit einem doppelt wirkenden Blasebalg

verbunden. Mit der nöthigen Sorgfalt kann man in dem Zeiträume von 20 Minuten, vom

Anfeuern an gerechnet, in dem kleinen Ofen eine Charge von 120g Schmiedeisen in vollständigen Fluſs bringen. Es

ist hierdurch ersichtlich, daſs die Concentration der Windströme auf einen gut

gewählten Punkt die Leitungsfähigkeit des Deville'schen

Gebläseofens bedeutend erhöht.

Tafeln