| Titel: | M. Hanner's Schieberventil. |

| Fundstelle: | Band 229, Jahrgang 1878, S. 232 |

| Download: | XML |

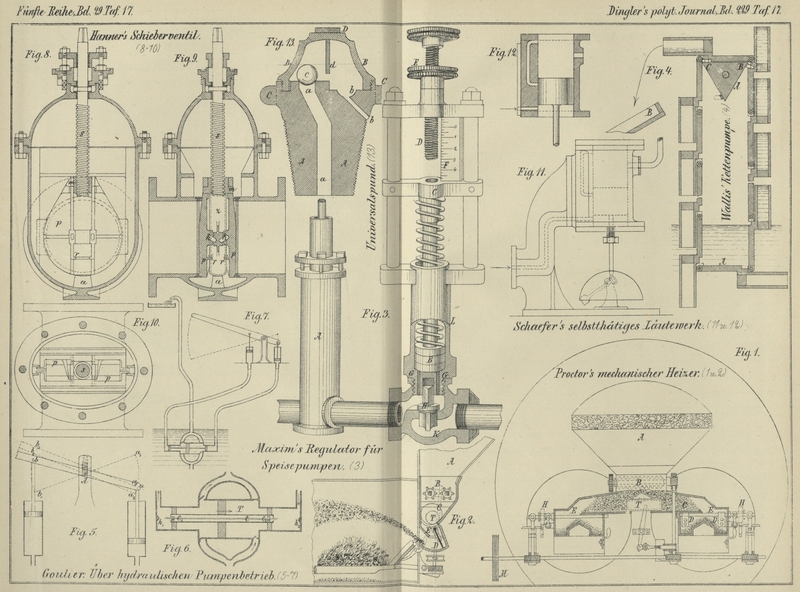

M. Hanner's Schieberventil.

Mit Abbildungen auf Tafel 17.

Hanner's Schieberventil.

Das von Martin Hanner in Grabow bei Stettin patentirte Schieberventil (D. R. P. Nr. 498 vom 14. Juli

1877) weist gegen den bekannten Peet'schen

Absperrschieber und den damit verwandten Constructionen principielle Neuerungen auf,

welche gleichzeitig einen wesentlichen Fortschritt darstellen. Während bei den

letzteren die Schieberplatten durch einen von der Ventilspindel aus bewegten Keil an

ihre Spitze gepreſst werden, welcher umgekehrt beim Oeffnen des Ventiles zunächst

etwas gelüftet wird, worauf er die Platten beim weiteren Heben an geeigneten

Vorsprüngen faſst und mitnimmt, erfolgt bei der vorliegenden Construction der dichte

Schluſs der Schieberplatten durch einen Kniehebel, welcher indeſs mit der

Ventilspindel nicht unmittelbar zusammenhängt; von dieser werden vielmehr die

Schieberplatten selbst verschoben, welche mit dem Kniehebel in solcher Verbindung

stehen, daſs er hierbei zu entsprechender Wirkung gelangen muſs.

In Fig.

8 bis 10 sind p die parallel gestellten Schieberplatten, welche

mittels der gemeinschaftlichen Mutter m durch die

Ventilspindel s gehoben und gesenkt werden können. An

den einander zugekehrten Seiten der Schieberplatten sind halbrunde Lagerflächen für

die beiderseits abgerundeten Plättchen h angegossen,

welch letztere in dem Zwischenstück z ihre Gegenlager

finden und mit diesem einen Kniehebel reprasentiren. Das hülsenförmige Zwischenstück

ist so weit, daſs es sich über die Ventilspindel schieben kann; sein unteres Ende

ist mit einem halbkugelförmigen Abschluſs versehen. Beim Senken der Schieberplatte

durch entsprechendes Drehen der Spindel wird das Zwischenstück von ihnen so lange

mitgenommen, bis es gegen den Ansatz a im

Schiebergehäuſse stöſst; dann drücken die weiter abwärts bewegten Platten den

Kniehebel aus einander, welcher sie dabei nöthigt, sich fest gegen ihre Sitze zu

legen. Ein gleichförmig dichter Schluſs der Platten wird deshalb eintreten, weil

etwaige Längenunterschiede der Kniehebelplatten h durch

das Zwischenstück z ausgeglichen werden, welches

vermöge der Kugelform seines Endes die erforderliche Lage einnehmen kann.

Beim Oeffnen des Schiebers üben die gehobenen Platten einen Rückdruck auf den

Kniehebel aus, so daſs sie sich zunächst von ihren Sitzen wieder abheben; dann erst

legen sich ihre Rippen r an die Vorsprünge des

Zwischenstückes und nehmen dieses mit.

Alle Theile erhalten somit eine gezwungene Bewegung, so daſs die richtige

Functionsweise des Schiebers durchaus nicht von der Schwere einzelner Theile

abhängig ist. Das Ventil wird deshalb auch in horizontaler oder schräger Lage

vollkommen verläſslich wirken müssen, d.h. die Schieberplatten werden unter allen

Umständen erst dann an ihre Sitze gepreſst werden können, wenn sie sich in einer

ganz bestimmten Lage und zwar genau ihren Sitzen gegenüber befinden; beim Oeffnen

muſs ihre sofortige Entlastung eintreten.

Das in Bayern am 9. August 1875 patentirte und im Bayerischen Industrie- und Gewerbeblatt, 1878 S. 129

dargestellte Schieberventil scheint eine Uebergangsstufe zum vorbeschriebenen zu

sein, weshalb wir dasselbe kurz erwähnen wollen. Auch hier hängen bereits die

Schieberplatten selbst mit der Ventilspindel zusammen; nur ist als Schluſs

Vorrichtung noch ein Keil beibehalten, welcher an einer über die Spindel geschobenen

Hülse angegossen ist. Beim Schlieſsen des Ventiles wird der Keil durch die auf ihm

ruhenden abgeschrägten Rippen der Schieberplatte mitgenommen, bis das obere

Hülsenende sich fest über einen Conus an der Ventilspindel schiebt; dann gleiten die

Rippen über die nun fest stehenden Keilflächen und drücken die Platten gegen ihre

Sitze. Da die Reibung zwischen Conus und Hülse vermöge des geringeren Keilwinkels

gröſser ist als die zwischen dem Keil und den Rippen der Schieberplatten, so werden

sich beim Heben der letzteren ihre Rippen über den anfangs zurückbleibenden Keil

schieben. Die so entlasteten Platten nehmen dann bei ihrer weiteren Aufwärtsbewegung

die Hülse mittels eigener Rippen mit.

Tafeln