| Titel: | P. K Dederick's „Perpetual“-Heupresse. |

| Autor: | V. Thallmayer |

| Fundstelle: | Band 229, Jahrgang 1878, S. 236 |

| Download: | XML |

P. K Dederick's „Perpetual“-Heupresse.

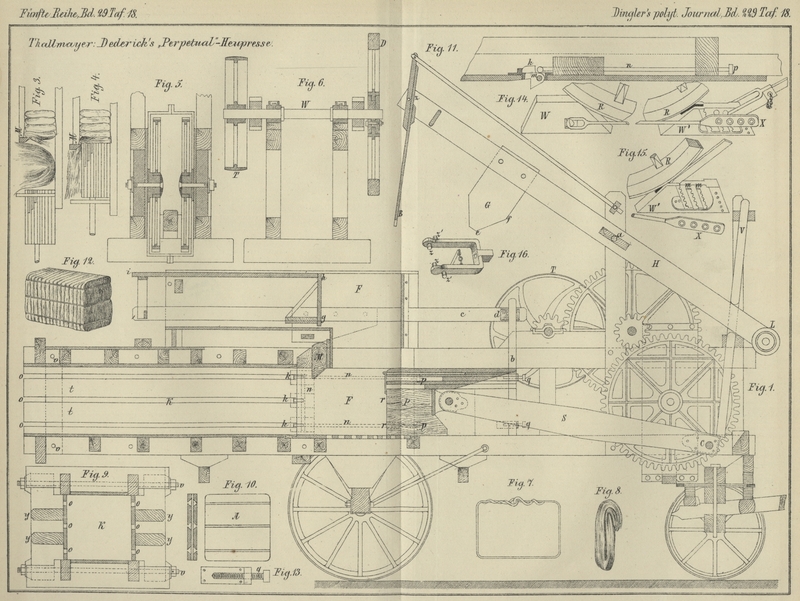

Mit Abbildungen im Text und auf Tafel 18.

Thallmayer, über Dederick's Heupresse.

Zu den der Landwirthschaft nahe stehenden Maschinen, welche auf dem europäischen

Continente vor der Weltausstellung zu Philadelphia 1876 weniger bekannt waren,

gehören u.a. auch die Heupressen von P. K. Dederick in

Albany (N.-Y.) und unter diesen ist namentlich die sogen.

„Perpetual“-Presse diejenige, welcher vermöge ihrer Einfachheit und ihres

– wie der Namen besagen soll – ununterbrochenen Arbeitsganges von Seite der

Interessenten nicht geringe Aufmerksamkeit zu Theil wurde.

Auf Taf. 18 stellt Fig. 1 den

Längendurchschnitt einer auf Locomobilbetrieb und auf Rädern fahrbaren

Perpetual-Presse vor. Die Presse besteht aus einem verticalen Füllschachte F zum Einführen des Heues, einem aus starken Hölzern

zusammengefügten Preſskasten K von 0m,43 × 0,m56

lichter Oeffnung, dem hölzernen Preſskolben P, einer

Fall Vorrichtung G zum Einpferchen des Heues in den

unteren Theil des Füllschachtes und einer weiter unten näher beschriebenen

Vorrichtung, welche beim Leergange das Preſskolbens das bis dahin schon gepreſste Heu festhält.

Mit Ausnahme des den Druck auf den Preſskolben mittels einer kräftigen hölzernen

Pleuelstange S übertragenden eisernen Räderwerkes,

welches durch die von der Locomobile angetriebene Riemenscheibe T in Bewegung gesetzt wird, ist zur Herstellung dieser

Presse vorwiegend Holz verwendet.

Der Vorgang des Pressens ist folgender: Das Heu (Stroh oder sonstiges lose Material)

wird von einem Arbeiter in den Füllschacht F mit einer

Gabel eingeführt. Beiläufig in dem Zeitpunkte, wo der Kolben an dem vom Preſskasten

entfernt liegenden Hubende sich befindet, senkt sich die Fallvorrichtung G herab, um mit dem Fallbrete B das Heu in den unteren Theil des Füllschachtes einzupferchen und zwar in

einer Weise, wie dies in Fig. 3

veranschaulicht ist. Die Vorrichtung G wird durch die

Pleuelstange S abgesetzt zum Fallen gebracht derart,

daſs das Ende der Kolbenstange S bei Ankunft des

Kolbens an seinem Hubende eine Stange V und mit ihr die

hintere Hälfte des um a drehbaren Hebels H (vgl. Holzschnitt Fig.

2) emporschnellt, wobei das am oberen Ende dieses Hebels um den Zapfen z drehbar eingesetzte Fallbret B in den Füllschacht eindringt. Sowie sich nun der Preſskolben neuerdings

zum Preſsen anschickt, muſs das Fallbret aus dem Füllschachte wieder emporgeschnellt

werden, was in folgender Weise geschieht.

Der Preſskolben P ist nämlich durch zwei an seinen

Seitenflächen angebrachte Balken b mit einem

rechteckigen, horizontal liegenden, rahmenförmigen Schlitten c so verbunden, daſs er die Bewegung des Kolbens mitzumachen gezwungen

ist. Der die zwei Seitentheile c des Schlittens

verbindende Querbalken d stöſst nun im Augenblick, wo

der Kolben zum Pressen sich anschickt, an die Kante ef

des Bretes G an, hebt dabei den Hebel H in die Höhe, damit er durch ein aus guſseisernen

Scheiben bestehendes Gewicht L, welches dem hinteren

Ende des Hebels Ueberwucht ertheilt, gänzlich in die Höhe schnelle. Mit den zwei in

Führungen gleitenden Seitentheilen c des

Schlittenrahmens ist eine aus Bretern zusammengefügte Stufe ghi in Verbindung, welche sich zwischen den zwei Seitenwänden des

Füllschachtes F ähnlich wie eine Schublade in einem

Kasten bewegt. Durch ihre Bewegung wird während des Pressens des Kolbens die

Einlegöffnung des Füllschachtes erweitert, hingegen bei dem Leergange des letzteren

das Heu zusammengeschoben, um von dem niedersinkenden Fallbrete besser gefaſst

werden zu können. Bei der Vorwärtsbewegung des Kolbens wird das Heu gegen den

Querbalken M und gegen sechs Klauen k (Fig. 1)

gedrückt, welche zu je dreien in den beiden Seitenwänden des Preſskastens sich

befinden. Der Querbalken M sowohl, als auch die Klauen

k sind dem Einpressen des Heues in den Preſskasten

K nicht hinderlich, indem ersterer der

Höhenrichtung nach (Fig. 4),

letztere seitwärts nachgeben können. Diese Klauen, von denen eine in Fig. 11 in

gröſserem Maſsstabe abgebildet ist, sitzen um einen verticalen Zapfen m drehbar in den Ausschnitten rechteckiger guſseiserner

Platten, welche an die Seitenwände des Preſskastens angeschraubt sind; ferner fallen

diese Klauen in die Richtung der Längsschlitze o,

welche zwischen den die Seitenwände des Preſskastens bildenden Bohlen vorhanden

sind.

Fig. 2., Bd. 229, S. 238

Beim Leergange des Kolbens nach vollführtem Pressen müssen

jedoch die Klauen k wieder ihre ursprüngliche Lage

annehmen, um zu verhindern, daſs mit dem Aufhören des Druckes das Heu sich nicht

wieder ausdehne, was vermöge der ihm innewohnenden Elasticität sonst der Fall wäre. In diese

Stellung werden die Klauen durch einen U-förmigen Riegel n gebracht, der, in den Holztheilen der Seitenwand geführt (Fig.

11), an seinen beiden Enden Knöpfe p trägt;

auf diese Knöpfe treffen am Ende des Hubes des Kolbens eiserne Bolzen q, die sich am hinteren Ende des Preſskolbens befinden,

und drücken durch den Riegel n die Klauen in die

gewünschte Lage zurück. Die Bolzen q (Fig. 13)

bilden eine Schraubenspindel, deren Mutter in eine rechteckige Platte ausläuft,

welche an die Seitenfläche des Kolbens angeschraubt ist. Am vorderen Ende des

Preſskolbens sind, damit dem Spiele der Klauen k kein

Hinderniſs im Wege stehe, an den Seiten desselben entsprechenden Ortes Vertiefungen

r ausgestemmt. Beim Leergange des Kolbens fällt

dann auch der Querbalken M herab, um das Heu auch oben

zurückzuhalten. Der obere Theil des Preſskolbens ist, wie aus Fig. 1 zu

ersehen, durch einige Nuthen federnd gemacht, damit das Anstoſsen an den schräg

abgeschnittenen Querbalken M in sachter Weise

stattfinde.

Das Abtheilen in Ballen von der Form Fig. 12 des

in den Kasten K eingepreſsten Heues geschieht durch

Abtheilungsbreter A (Fig. 10),

welche in den Füllschacht F eingeführt werden. Es kann,

je nachdem diese Breter früher oder später eingelegt werden, das Heu in kürzere oder

längere Ballen getheilt werden; doch ist deren gewöhnliche Länge 1m. Die Abtheilungsbreter erleichtern vermöge ihrer

Einrichtung gleichzeitig auch das Einstecken des Bindedrahtes an den Enden der

Ballen. An den Bretern A sind nämlich, correspondirend

mit den Längsschlitzen o in den Seitenwänden des

Preſskastens, schwalbenschwanzförmige Nuthen vorhanden, durch welche der Draht

leichter hindurchgesteckt werden kann, als dies dann möglich wäre, wenn er die

Heumasse zu durchdringen hätte. Der Bindedraht hat an einem Ende eine Schlinge; sein

gerades Ende wird von der einen Seite des Kastens am Hinterende des Ballens

durchgesteckt, dann von der anderen Seite des Kastens am Vorderende des Ballens

wieder zurückgesteckt, um mit der Schlinge fest zusammengedreht zu werden (Fig.

7). Die einzelnen Gelege, durch deren Aneinanderreihung die Ballen

gebildet werden, haben die in Fig. 8

ersichtliche Form, welche die Manipulation beim Verfüttern erleichtert.

Fig.

9 gibt den Querdurchschnitt des Preſskastens. Die Verbindung der Hölzer am

hinteren Ende des Preſskastens ist eine solche, daſs durch das Anziehen der starken

Schraubenbolzen v die Austrittsöffnung desselben enger

zusammengezogen, oder weiter gemacht werden und auf diese Weise der Grad der

Zusammendrückung des Heues etwas regulirt werden kann. Mit y (Fig. 9) sind

Bohlen bezeichnet, welche im Vereine mit eisernen Bändern die Kastenwände

versteifen.

Bei den bereits oben angeführten Dimensionen der Ballen von 1m × 0m,43 × 0m,56 können in einen Eisenbahnwagen 120 Ballen

eingelagert werden,

durch welche bei einem Ballengewichte von 85 bis 90k die gewöhnliche Tragfähigkeit der Frachtwagen (10000k) nur um ein geringes überschritten wird.

In Fig.

5 ist die Anordnung der hinteren zwei Zahnräder, welche mittels eines

Bolzens C (Fig. 1) die

Pleuelstange aufnehmen, in Fig. 6 jene

der Antriebswelle W mit der Riemenscheibe T und dem Schwungrade D

dargestellt; letzteres ist auf die Welle W nicht

festgekeilt, sondern zwischen zwei Scheiben eingesetzt, von denen die eine auf die

Welle W gekeilt ist, während die andere an erstere

mittels dreier Schrauben angepreſst wird. Diese Anordnung hat den Zweck, für den

Fall, als der Preſskolben plötzlich auf einen unerwarteten Widerstand stoſsen

sollte, das Schwungrad frei auf der Welle drehen zu lassen, um Brüche an den

Zahnrädern zu vermeiden. Der Kolben macht unter gewöhnlichen Verhältnissen 10 bis 12

Hübe in der Minute bei 300 bis 350 minutlichen Touren des Schwungrades; hierbei

können im Durchschnitte während 10 Arbeitsstunden an 10000k Heu gepreſst werden. Die Bedienung der Presse

erfordert vier Arbeiter, einen zum Hinreichen des Heues zur Presse, einen zum

Einlegen desselben und zwei zum Binden und Abwiegen der Ballen.

Das Recht zur Herstellung der Perpetual-Heupressen haben sich für das Gebiet von

Oesterreich-Ungarn Clayton und Shuttleworth in Wien

erworben und ist der Preis der vorbeschriebenen Presse loco Wien 1100 fl. ö. W. Der

Bindedraht kostet für 1000 Stück zu 3m Länge 40

fl. Clayton und Shuttleworth versehen diese Pressen

behufs Festsetzung ihrer Fahrräder während der Arbeit mit den in Fig. 14 und

15 abgebildeten Keilblöcken, die mittels eines Hebels, dessen

gabelförmiges Ende in Fig. 16

dargestellt ist, fest an den Radkranz angedrückt werden können. Um nämlich die

Keilblöcke W und W' fest

an das Rad R zu pressen, werden die Zapfen z' (Fig. 16) in

entsprechende Löcher der Verbindungsschiene X (Fig.

14 und 15)

eingesetzt, die Zapfen z hingegen in einer passenden

Kerbe der schiefen eisernen Stege m aufruhen lassen und

der Hebel in die horizontale Lage niedergedrückt.

Schlieſslich führe ich noch an, daſs ich in der Gegend des Neusiedler Sees, wo Heu in

bedeutender Menge hervorgebracht und zumeist nach Wien verfrachtet wird, vielfach

Gelegenheit hatte, mich von der ganz zufriedenstellenden Wirksamkeit dieser Pressen

zu überzeugen.Vgl. auch Dederick's deutsches Patent Nr. 2171 vom 4.

August 1877: Presse für Heu, Stroh oder Baumwolle mit Göpelbetrieb, wobei

ein verdichteter Ballen den nachgiebigen Widerstand für jede neue Pressung

bildet.

Ungarisch-Altenburg, Anfang Juli 1878.

V.

Thallmayer.

Tafeln