| Titel: | Nos d'Argence's Maschine zum Aufreissen von Mustern auf Geweben (Veloutirmaschine). |

| Autor: | Kl. |

| Fundstelle: | Band 229, Jahrgang 1878, S. 253 |

| Download: | XML |

Nos d'Argence's Maschine zum Aufreiſsen von Mustern auf Geweben

(Veloutirmaschine).

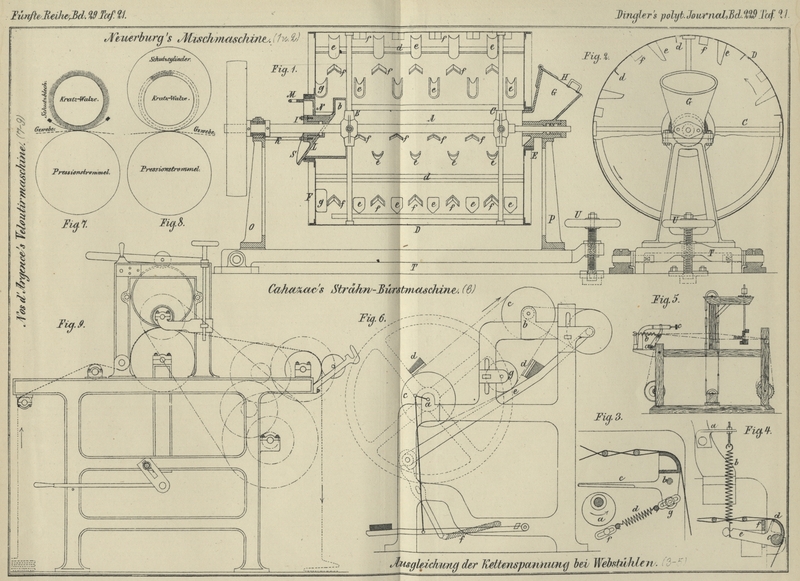

Mit Abbildungen auf Tafel 21.

Nos d'Argence's Veloutirmaschine.

Um auf glatten oder croisirten, rohen, gefärbten oder bedruckten Geweben von Wolle

oder Baumwolle erhabene oder vertiefte Stoffzeichnungen hervorzubringen, hat Nos d'Argence eine Maschine erfunden, welche zur Zeit

von F. Delamare-Deboutteville auf der Pariser

Ausstellung vorgeführt (vgl. S. 13 d. Bd.) und in Fig. 7 bis

9 Taf. 21 näher veranschaulicht ist.

Das Aufreiſsen der Fäden des Gewebes geschieht mittels kupferner oder eiserner

Kratzen mit sehr langen, biegsamen, nicht sehr dichten Häkchen, welche auf einer

horizontalen, rasch umlaufenden Walze aufgezogen sind, während das Gewebe unter der

Veloutirwalze sich fortbewegt, so daſs es fortwährend und unter immer gleichem Druck

von den Kratzen angegriffen wird. Es gelingt auf diese Weise, dem ganzen Gewebe ein

sammetartiges Aussehen zu geben. Um diesen Effect nur an einzelnen Stellen des

Gewebes hervorzubringen, hat der Erfinder zwischen der Kratzwalze und dem Gewebe ein

dünnes, kammartig durchbrochenes Metallblech angebracht; die Ausschnitte in

letzterem entsprechen dem aufzureiſsenden Muster, während die Blechfläche den Theil

des Gewebes vor der Einwirkung der Kratzen schützt, welcher seine ursprüngliche

Dichte und sein Ansehen beibehalten soll. Soll das Muster einen fortlaufenden

Längsstrich vorstellen, so ist das Schutzblech unbeweglich und hat die Form eines

Cylindersegmentes (Fig. 7),

innerhalb dessen die Kratzwalze sich dreht. Sollen unterbrochene, in beliebiger

Richtung auf dem Gewebe vertheilte Muster hervorgebracht werden, so erhält das

durchbrochene Schutzblech die Form eines vollständigen Cylinders (Fig. 8). Die

Kratzwalze dreht sich innerhalb dieses Schutzcylinders, letzterer dreht sich

unabhängig und mit geringerer Geschwindigkeit als die Kratzwalze, aber gleich

schnell wie das unter ihm hinlaufende Gewebe.

In beiden Fällen wird das Gewebe durch einen Preſsionscylinder gegen die Kratzwalze

angedrückt; der erstere dreht sich in der Richtung und mit der Geschwindigkeit des

Gewebes. Um die aufgerissenen Stellen, insbesondere bei Wollstoffen, gleichzeitig zu

rauhen, ist der Kratzwalze auſser der Drehung um ihre Achse noch eine horizontale

hin- und hergehende Bewegung gegeben. Zur weiteren Verdeutlichung der Maschine dient

die in Fig. 9 gezeichnete Seitenansicht derselben. Hierbei ist der Fall

angenommen, daſs die Kratzwalze von dem sich mitdrehenden Schutzcylinder ganz

umschlossen ist. Das Gewebe geht über Leitwälzchen, zwischen dem Schutzcylinder

bezieh. der Kratzwalze und der Preſsionstrommel durch und rollt sich auf einer von

Zahnrädern und Scheiben getriebenen Walze auf oder wird in bekannter Weise einfach

abgelegt. Die Kratzwalze erhält von der Triebscheibe eine Geschwindigkeit von 300

Umdrehungen in der Minute; ihre Lager befinden sich auf zwei mittels einer Schraube

von unten nach oben beweglichen, horizontalen Seitenbacken, um die Kratzen beliebig

gegen den durchbrochenen Schutzcylinder und das Gewebe andrücken zu können. Auch die

Preſsionstrommel ruht in beweglichen Lagern auf zwei senkrechten Seitenbacken;

letztere stehen auf dem abgerundeten Ende eines Hebels, gehen mit der Bewegung

desselben in einer Gleitschiene beliebig auf und ab und bestimmen so den Druck der

Preſsionstrommel gegen das durchlaufende Gewebe und gegen die Kratzwalze. Der

Schutzcylinder hängt frei im Oberständer zwischen fest gelagerten, sowie zwischen

einer obenauf mittels Hebel beweglichen Leitrolle, um dergestalt beliebig dem Gewebe

genähert oder von demselben entfernt werden zu können. Beide Cylinder, sowohl der

Schutzcylinder als die Preſsionstrommel, erhalten ihre Bewegung vom durchlaufenden

Gewebe. Das Obergestell kann umgeklappt werden, wenn das Muster bezieh. der

Schutzcylinder gewechselt werden soll.

Eine solche Maschine bearbeitet minutlich im Mittel 1,5 bis 1m,8 Waare oder 1000 bis 1200m im Tag. Die Instandhaltung derselben verursacht

keine besonderen Kosten, mit Ausnahme der Kratzen, welche freilich sehr oft

geschärft werden müssen und sich ungemein rasch abnutzen. Die selbstverständlich

erforderliche Schutzvorrichtung gegen den entstehenden Staub ist in unseren Figuren

nicht angedeutet; ebenso wenig der einfache Mechanismus zur horizontalen Hin- und

Herschiebung der rotirenden Kratzwalze.

Kl.

Tafeln