| Titel: | F. Schwärzler's Typendrucker. |

| Autor: | E–e. |

| Fundstelle: | Band 229, Jahrgang 1878, S. 269 |

| Download: | XML |

F. Schwärzler's Typendrucker.

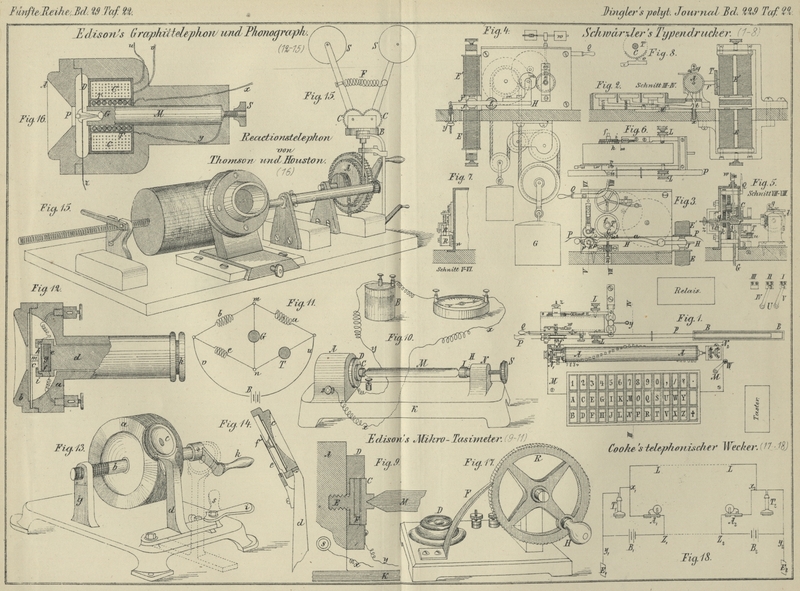

Mit Abbildungen auf Tafel 22.

Schwärzler's Typendrucker.

Der von F. Schwärzler in Bregenz

ausgeführte Typendrucker (vgl. *1871 199 356) ist in

seiner verbesserten Form in Fig. 1 Taf.

22 im Grundrisse abgebildet, während Fig. 2 bis

8 Theilansichten und Schnitte bieten. Die Claviatur des Gebers (Fig.

1) enthält 42 Tasten in 3 Reihen, das Typenrad T demgemäſs 42 Felder. Mittels der weiſsen Taste in der mittelsten Reihe werden die

Zwischenräume zwischen den Wörtern hervorgebracht, die ✚-Taste in der

vordersten Reihe dient zur Einstellung; die beiden entsprechenden Felder des

Typenrades sind leer, tragen keine Type. Jede Taste wirkt, wie der nach III-IV in

Fig. 1 genommene Schnitt Fig. 2 sehen

läſst, beim Niederdrücken mit dem Ende ihres metallenen Hebels auf einen Metallstift

t und hebt diesen so weit, daſs er in den Bereich

des ihm entsprechenden der 42 Metallstifte 2, 2, 3... in der Walze A kommt. Diese Walze wird durch das von einem Gewicht

G getriebene Laufwerk unter Vermittelung der Achse

f und eines Kegelräderpaares in gleichförmige

Bewegung versetzt. Wenn einer ihrer Stifte auf einen gehobenen Stift t trifft, so schlieſst sie den Strom, schiebt aber

gleich darauf den Stift t mit fort, so daſs derselbe

von seiner Taste abschnappt und unter Unterbrechung des Stromes von der Spiralfeder

x wieder niedergezogen wird. Eine Ausnahme gegen

die anderen Tasten bildet aber die ✚-Taste insofern, als ihr Stift t auf dem Tastenhebel fest sitzt; damit nun beim

Anprall des zugehörigen Stiftes in der Walze A gegen

diesen festen Stift t die Walze A nicht zurückspringe, ist auf A noch ein

Stift o und am Gestell noch ein Contactkegel q (Fig. 2 und

5) angebracht, so daſs man beim Einspringen des Contactkegels q hinter dem Stifte o einen satten Contact erhält. Die

Achsen der Tasten (nebst den Stiften t) sind auf einer

Metallplatte M gelagert, auf welcher zugleich, aber

isolirt, die Lager N1

und N2 der Walze A angebracht sind.

Das Laufwerk enthält 3 Räder und besitzt als Regulator einen Windflügel w (Fig. 1 und

4), welcher durch das Kronrad k (Fig.

5) in Umdrehung versetzt wird; k ist mit

seinem Laternentrieb g lose auf die Achse f aufgesteckt. Fest auf der Achse f sitzen ferner das Typenrad T und das Correctionsrad C. Mit dem

Laternentriebe g des Kronrades k fest verbunden ist weiter noch ein Rad h

von 60 Zähnen, welches durch eine sich um f wickelnde

und gegen k stemmende Spiralfeder s an das ebenfalls 60 Zähne besitzende, jedoch etwas

kleinere Rad i angedrückt wird; die durch die Feder s hervorgebrachte Reibung der beiden Räder i und h an einander wird

durch die Schraube z regulirt. In i und h zugleich greift

ein drittes 60zähniges Rad m (Fig. 4 und

6) ein, welches auf dem Ankerhebel H der

beiden Elektromagnete E und E' gelagert ist; als Anker dienen zwei Eisenplatten J und J'. So lange nun J' von E' angezogen wird,

greift m in i und h zugleich ein und überträgt die von G ausgehende Bewegung von g und h auf i,

auf die Achse f nebst Typenrad und Correctionsrad und

auf die Walze A; wenn dagegen E die Platte J anzieht, tritt m auſser Eingriff mit i;

doch findet, wenn das Laufwerk weiter läuft, zwischen h

und i eine gewisse Reibung statt, welche bewirkt, daſs

das Laufwerk, das jetzt f und A nicht mit zu treiben hat, seine Bewegung gleichförmig fortsetzt.

Auf dem um die Achse L drehbaren, breiten Ankerhebel H sitzt bei u (Fig.

3, 5 und 6) der Druckklotz, d. i. ein Stück mit Leder belegtes Holz, und dahinter der

Correctionszahn v (Fig. 5, 6

und 8), welcher sich in die Zähne des Correctionsrades C einlegt, wenn E den

Anker J anzieht. Auf einer Verlängerung trägt endlich

der Hebel H noch zwei Sperrkegel p, welche auf ein Sperrrad auf der Achse der unteren

der beiden die Papierverschiebung besorgenden Walzen R

(Fig. 3 und 7) wirken.

Der Papierstreifen P kommt über Führungsröllchen aus

einer langen, schmalen Büchse B, nicht von einer Rolle.

Die Balancirung des Hebels H und die Regulirung der

Wirkung der Elektromagnete E und E' wird mittels der Spannfeder y erreicht, während der Rückgang des Ankerhebels durch eine Stellschraube

n (Fig. 3)

begrenzt wird.

In den Elektromagneten E und E' wirken nicht die Linienströme, sondern der Strom einer Localbatterie.

Die Linienströme gehen nur durch ein Relais (Fig. 1),

dessen Ankerhebel in seiner Ruhelage den Localstrom durch E', in seiner Arbeitslage durch E

schlieſst.

Die Einschaltung ist in der Anfangsstation, den Zwischenstationen und der Endstation

einer Linie nicht ganz dieselbe und läſst sich bei an allen Stationen gleichen

Drahtverbindungen in den Apparaten mittels eines Umschalters U (Fig. 1) mit

zwei Kurbeln IV und V und

drei Contactplatten I, II, III herbeiführen. In allen

Stationen wird der Kupferpol der Linienbatterie mit dem Ruhcontacte des Tasters

(Fig. 1), die Tasterachse durch das Relais hindurch mit V, der Zinkpol aber mit IV

verbunden. In der Anfangs- und Endstation sind die Platten II zur Erde abgeleitet; in der Anfangsstation steht V auf I, IV auf III, in der Endstation V

auf II, IV auf III, in der

Mittelstation endlich V auf I,

IV auf III. Die Telegraphenleitung läuft von

der Platte I der Anfangsstation nach III in der Mittelstation und aus dieser von I nach III in der

Endstation; die Batterien sind also geschlossen, während nicht telegraphirt wird.

Jede Station besitzt noch einen Reiber oder eine Kurbel W (Fig. 1),

welche bei Einstellung auf der Lagerplatte N2 der Walze A eine

metallische Verbindung zwischen der Walze A und der

Platte M herstellt und herstellen muſs, so lange nicht

telegraphirt wird. Diejenige Station dagegen, welche telegraphirt, bringt W in die in Fig. 1

gezeichnete Lage und schaltet so ihre Walze A und ihre

Platte M nebst den Stiften t in die Linie ein; dabei kommt in allen Stationen der Kupferpol an die

Platte M und an das Clavier zu liegen.

Die Vorgänge beim Telegraphiren sind hiernach folgende: Will eine Station

\frakfamily{A} sprechen., so ruft sie zunächst mittels ihres

Tasters die gewünschte Station \frakfamily{B}; dabei arbeiten die

Ankerhebel H aller Stationen ganz ähnlich wie

Morse-Schreibhebel. Hat die gerufene Station sich gemeldet, so beginnt die Arbeit

auf den Typendruckern; während dieser hat die sprechende Station

\frakfamily{A} ihren Reiber W

geöffnet, die anderen Stationen haben ihn geschlossen zu halten. Die Station

\frakfamily{A} setzt nun das Laufwerk ihres Typendruckers in

Bewegung, indem sie den Arretirungshebel Q ihres

Laufwerkes mit dem Griffe nach oben bewegt und dadurch den Windflügel w freiläſst; zugleich stellt Station

\frakfamily{A} ein, d.h. sie greift die ✚-Taste; sowie

der Stift der Walze A mit dem Stifte der ✚-Taste

Contact macht, lassen alle Relais die Elektromagnete E

ihre Anker J anziehen und die empfangende Station

\frakfamily{B}, welche dies sieht und das dabei ertönende

Einschnappen des Correctionszahnes in das Correctionsrad hört, setzt nun ebenfalls

ihr Laufwerk in Gang.

Noch treiben aber die beiden Laufwerke in \frakfamily{A} und

\frakfamily{B} die Achsen f und

die jetzt auf ✚ eingestellten Walzen A nicht

mit. Erst wenn \frakfamily{A} die ✚-Taste losläſst und so

den Linienstrom unterbricht, beginnen die Walzen A und

die auf f sitzenden Typenräder in

\frakfamily{A} und \frakfamily{B} synchron

zu laufen, und nun fängt \frakfamily{A} an zu telegraphiren,

wobei nach Befinden 10 Buchstaben zugleich in alphabetischer Reihenfolge gegriffen

werden können. Nie soll aber die Walze A mehr als eine Umdrehung machen, ohne daſs wenigstens eine Taste

gegriffen wird; denn sonst würde durch den Wegfall der Correctionswirkung der

Synchronismus gefährdet werden.Es mag nicht

übersehen werden, daſs die Erhaltung des Synchronismus streng genommen auch

noch ein ganz gleichzeitiges Wirken der beiden Relais sowohl, wie auch der

Elektromagnete E und E' der beiden Stationen fordert. Die Laufgeschwindigkeit der Walze

A muſs sich nach der Wirksamkeit der

Elektromagnete richten und wird nach ihr durch eine Bremse

regulirt.

Wird die ✚-Taste losgelassen und eine andere Taste gegriffen, so beginnen sich

auf beiden Stationen die Walze A und das Typenrad T zu drehen, die Typenräder von der ✚-Type aus,

und es dauert die synchrone Drehung so lange, bis der zugehörige Stift die Walze A den Stift der noch gegriffenen Taste trifft und den

Linienstrom durch die Relais beider Stationen entsendet; dabei unterbrechen beide

Relais den Strom in E' und schlieſsen ihn durch E, der Anker H wird auf

jeder Station von dem Elektromagnete angezogen, das Rad m aus dem Rade i ausgehoben, die Bremsfeder

s beginnt ihre regulirende Wirkung auf das Laufwerk

auszuüben, der Correctionsdaumen v wird in das

Correctionsrad D eingedrückt, der Papierstreifen durch

den Sperrkegel p rechts um die halbe Typenbreite

fortgerückt und der Papierstreifen vom Druckklotze an den eingestellten Typen heran

gedrückt und dieser somit abgedruckt. Gleich darauf aber schiebt in

\frakfamily{A} der bisher Contact machende Walzenstift den

Stift t der gegriffenen Taste bei Seite und unterbricht

dadurch den Linienstrom wieder. Jetzt schicken die Relais den Localstrom wieder

durch E', der Zahn v wird

aus C ausgehoben, das Rad m kuppelt wieder h und i, die Bremsfeder s tritt

wieder auſser Thätigkeit und der Sperrkegel p links

schiebt den bedruckten Streifen wieder um eine halbe Typenbreite fort.

Das Drucken vollzieht sich bei diesem Typendrucker, ganz ähnlich wie beim Hughes, so

zu sagen im Fluge, d.h. ohne daſs das Typenrad T und

die Walze A wirklich zum Stillstande kommen. Die

Stromgebungen sind nämlich so kurz, daſs bei jeder sich der Correctionszahn nur für

eine äuſserst kurze Zeit in das Correctionsrad einlegt und die Walze A, noch ehe sie zum Stillstande kommt, durch

Beiseiteschieben des Stiftes t den Linienstrom wieder

unterbricht.

Als Vorzüge dieses Typendruckers gegenüber dem Hughes sind geltend zu machen, daſs er

viel einfacher, mithin auch billiger herzustellen ist und weit weniger auſser

Ordnung gerathen wird, daſs er rascher arbeitet, weil auch unmittelbar auf einander folgende Typen bei demselben Umlaufe des

Typenrades gedruckt werden können, daſs seine Einschaltung der Morseschaltung

entspricht, und daſs er mithin mit derselben Empfindlichkeit und Unempfindlichkeit

arbeitet, wie der Morse, mithin auch erfahrungsgemäſs praktisch ist.

E–e.

Tafeln