| Titel: | A. Angely's hydraulischer Elevator für Brunnen, Eisenbahnstationen, Bergwerke u.s.w. |

| Autor: | A. P. |

| Fundstelle: | Band 229, Jahrgang 1878, S. 314 |

| Download: | XML |

A. Angely's hydraulischer Elevator für Brunnen,

Eisenbahnstationen, Bergwerke u.s.w.

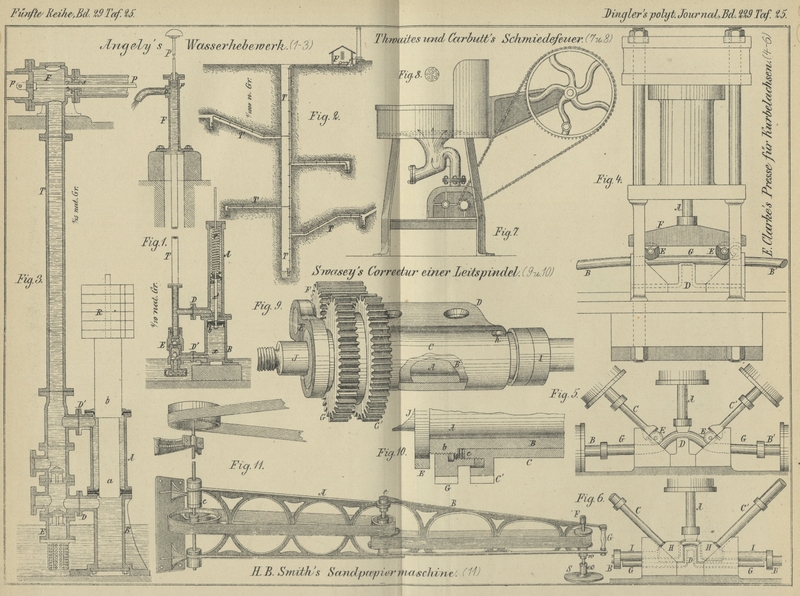

Mit Abbildungen auf Tafel 25.

Angely's Wasserhebewerk.

Unter der Bezeichnung „hydraulischer Elevator“ hat Ingenieur A. Angely einen Apparat erfunden, welcher sich auf das

Princip der Fortpflanzung des Druckes in Flüssigkeiten mit gleicher Stärke nach

allen Richtungen gründet. Dieser Elevator besteht aus zwei Theilen: dem

eintauchenden Apparat und dem am oberen Ende des Steigrohres angebrachten

Compressionsapparat. Der erstere besteht aus zwei über einander angeordneten

Cylindern A und B (Fig.

1 Taf. 25), in deren jedem ein Kolben mit Stulpliderung sich bewegt. Die

gemeinschaftliche Stange beider Kolben a und b gleitet in einer Stopfbüchse, welche in der beide

Cylinder trennenden Scheidewand angebracht ist. Der obere Cylinder A umschlieſst eine Spiralfeder r, welche sich gegen den Cylinderdeckel und den Kolben a legt. Ein Seitenrohr D

verbindet das untere Ende des Cylinders A unmittelbar

mit dem Steigrohr T, während der untere viel

geräumigere Cylinder B durch das Seitenrohr D mit der Ventilkammer E

in Verbindung gesetzt ist; letztere ist mit einem Seiher versehen und schlieſst sich

hermetisch an das untere Steigrohrende.

Der Compressionsapparat besteht aus einem am oberen Ende des Steigrohres T angebrachten Pumpencylinder F, worin ein Lederkolben p mittels eines

Stempels P auf und nieder bewegt werden kann. Die

Ausfluſsöffnung o ist frei, wenn der Kolben p seinen höchsten Stand erreicht hat. Der auf den

letzteren ausgeübte Druck pflanzt sich mit unverminderter Stärke auf den Kolben a fort und hebt diesen nebst dem Kolben b in die Höhe, wobei die Feder r zusammengedrückt wird. Zugleich füllt sich der Raum x unter dem Kolben b mit

Wasser. Sind die beiden Kolben a und b am Ende ihres Hubes angelangt und hört nun der auf

sie wirkende Druck auf, so dehnt sich die Feder r aus

und treibt vermöge ihrer Spannkraft die Kolben wieder hinab. Das in beiden Räumen

x und x' enthaltene

Wasser tritt daher in das Steigrohr T und drückt den

Kolben p in die Höhe, wodurch die Mündung o wieder frei wird. Man sollte nun denken, daſs alsdann

durch diese Mündung eine Wassermenge ausflieſsen muſs, welche dem durch den Kolben

b herbeigesaugten Volum genau gleich ist. Diese

Menge ist jedoch erfahrungsgemäſs gröſser, eine Erscheinung, die sich dadurch

erklärt, daſs bei dem raschen Anhalten der niedersteigenden Kolben a und b die aufsteigende

Wassersäule vermöge ihrer erlangten Bewegungsgröſse zu steigen fortfährt. Es muſs

daher ein gewisser Ueberschuſs an Wasser durch das Saugventil ins Steigrohr treten.

Um das Maximum des Nutzeffectes zu erzielen, muſs der Federdruck auf den kleinen

Kolben a bei dessen tiefster Lage etwas gröſser sein,

als die Summe der Pressungen auf beide Kolben a und b.

Nach Angely's Angabe ist der

hydrauliche Elevator mit ökonomischem Vortheil bei allen Brunnen anwendbar, deren

Tiefe 8m übersteigt, indem bei ihm die

gewöhnlichen Organe der Druckpumpe, wie Gestänge, Führungen u.s.w., deren

Unterhaltung ziemlich kostspielig ist, wegfallen. Ebenso befürwortet der Erfinder

die Einführung des Elevators auf Eisenbahnstationen als ein ökonomisches Mittel zur

Herbeischaffung des Wasserbedarfes zur Kesselspeisung. Besonders sind es aber die

Bergwerke, welche Angely bei der Einführung seines

Systemes im Auge hat. Zur Förderung des Grubenwassers dienen, wie bekannt,

gewöhnlich jene mächtigen Pumpwerke, welche öfters in bedeutenden Tiefen angebracht,

mittels Kunstgestängen, die an sich ein ansehnliches Gewicht repräsentiren, in

Betrieb gesetzt werden. Die Vibrationen und Erschütterungen dieser hin- und

hergehenden Massen veranlassen an Führungen und Holzwerk lästige Unterhaltungskosten

und haben häufige Unfälle im Gefolge, Auſserdem ist die Uebertragung der Bewegung

auf Pumpen bei krummen Strecken nicht leicht ausführbar. Durch Anwendung des

hydraulischen Elevators bietet jedoch die Lösung dieser Aufgabe nach Angely nicht die geringste Schwierigkeit dar. Von der

Hauptleitung zweigen sich, wie die Skizze Fig. 2 Taf.

25 zeigt, mit den nöthigen Hähnen versehene Seitenleitungen in die Nebenstollen ab.

Ein einziger zu Tage angebrachter Compressionsapparat F

setzt seine sämmtliche in den verschiedenen Tiefen an den Sammelstellen

aufgestellten Pumpen in Betrieb, deren Federn je nach der betreffenden Förderhöhe

regulirt werden. Für den vorliegenden Fall gibt Angely

dem Elevator die in Fig. 3

dargestellte Einrichtung. Der Compressionscylinder liegt hier horizontal, und ein

direct auf den Kolben a und b der Druckpumpe wirkendes Gewicht R vertritt

die Stelle der Feder r in Fig. 1.

(Nach Armengaud's Publication industrielle, 1878 Bd. 24

S. 439.)

A. P.

Tafeln