| Titel: | P. Jablochkoff`'s elektrische Lampe. |

| Fundstelle: | Band 229, Jahrgang 1878, S. 335 |

| Download: | XML |

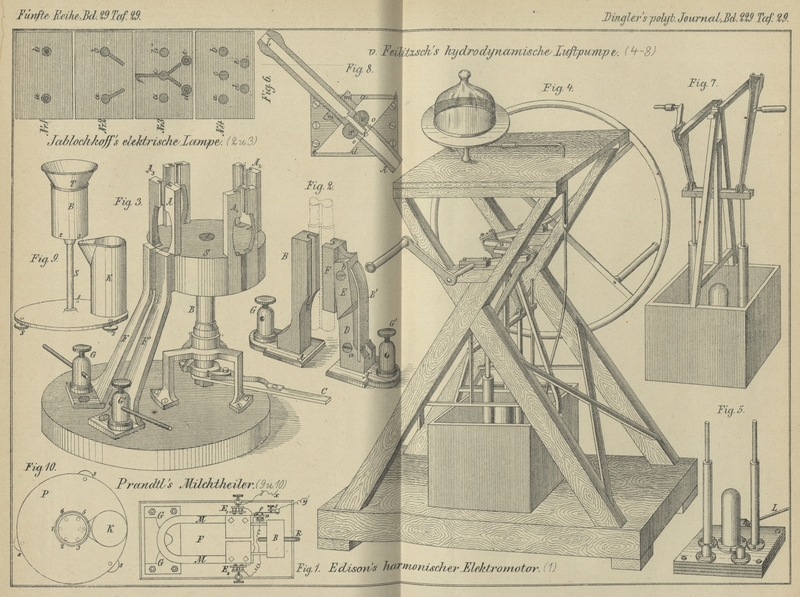

P. Jablochkoff`'s elektrische Lampe.

Mit Abbildungen auf Tafel 29.

Jablochkoff`'s elektrische Lampe.

Fig.

2 und 3 Taf. 29

zeigen die Einrichtung, in welcher P. Jablochkoff seine

elektrische Lampe (vgl. 1877 223 221) *1878 227 159. D. R. P. Nr. 663 und 1630 vom 14. August 1877. Nr. 1638 vom 31.

October 1877) kürzlich bei den in Gemeinschaft mit Denayrouze an der Façade des neuen Opernhauses in Paris angestellten

Versuchen benutzt hat.

Fig.

2 stellt den gewöhnlichen Leuchter zur Aufnahme der punktirt gezeichneten

elektrischen Kerze vor. Zwei messingene Halter B, B'

sind auf zwei Trägern von gleichem Metall A, A'

befestigt, welche auf einer isolirenden Substanz (Hartgummi, Elfenbein etc.) ruhen

und zugleich die Klemmschrauben G, G' zur Aufnahme der

Leitungsdrähte tragen. Der Halter B steht fest, während

der Backen F um den Zapfen b drehbar ist. An dem unteren Theil D

befindet sich eine starke Feder, welche gegen den oberen Theil E drückt, der sich in einem Gelenk a bewegt. Es ist durch diese Einrichtung die parallele

Stellung der beiden Kerzenhalter gesichert, was zum leichten Uebergang der

Elektricität auf die Kohlen erforderlich ist. Auſserdem können Kerzen von beliebiger

Form in dem Halter befestigt werden.

Fig.

3 zeigt die Einrichtung für vier Kerzen, welche mit nur momentaner

Unterbrechung nach einander mit dem elektrischen Strom verbunden und so zum Leuchten

gebracht werden können. Eine Scheibe S aus Hartgummi

trägt vier kupferne Hülsenpaare A bis A3 zur Aufnahme

elektrischer Kerzen. Die Hartgummischeibe sitzt auf einer kupfernen Achse B, die mittels des Hebels C gedreht werden kann. Hierdurch kann jedes Hülsenpaar in leitende

Verbindung mit den Federn F, F' und durch die

Klemmschrauben G, G' mit den Zuleitungsdrähten gebracht

werden. Ist eine Kerze verbraucht, so wird durch Auflegen eines Kupferstreifens auf

die Federn F, F' die Kerze ausgeschaltet und nun die

Scheibe S mittels des Hebels C rasch um eine Viertelumdrehung verschoben. Dadurch gelangt eine neue

Kerze an die Contactfedern F, F' und wird nach

Entfernung des verbindenden Kupferstreifens entzündet. – Jablochkoff und Denayrouze sollen einen

Apparat construirt haben, welcher das Auswechseln der Kerze selbstthätig bewirkt.

(Nach La semaine des constructeurs durch das Journal für Gasbeleuchtung etc., 1878 S. 99.)

Auf der Pariser Ausstellung befindet sich nach Engineering, 1878 Bd. 26 S. 63 die elektrische Lampe

oder Kerze von P. Jablochkoff in einem besonderen

Pavillon. Bei ihrer Verwendung mit dynamo-elektrischen Maschinen mit

gleichgerichteten Strömen ist der Strom in Zwischenräumen von einigen Secunden

umzukehren, was einen Kraftverlust veranlaſst. Besser verwendet man daher

elektromagnetische Maschinen, welche Wechselströme liefern. Gramme hat dazu seine Maschine etwas umgestaltet, so daſs deren

Wechselströme für 4 bis 16 Kerzen ausreichen. Mit ihr werden allnächtlich etwa 300

elektrische Lichter zur Beleuchtung der Boulevards und der öffentlichen Gebäude in

Paris unterhalten. Die Bewicklung dieser Maschine besteht aus 8 Theilen, deren

Wickelungsrichtung von Theil zu Theil abwechselt. Im Innern dieses festliegenden

Ringes läuft ein aus 8 Elektromagneten gebildeter Stern um, welche durch eine

Batterie oder eine kleine Gramme'sche Maschine

magnetisirt werden und in ihren dem Ringe zugekehrten, verbreiterten Polen

abwechselnd verschiedene Polarität besitzen. Jede Abtheilung des Ringes besteht

wieder aus 4 Abtheilungen a bis d; in allen S Unterabtheilungen a

hat der Strom die

nämliche Richtung, ebenso in allen Unterabtheilungen b,

c und d. Will man also blos 4 Kerzen speisen,

so vereinigt man für die eine die sämmtlichen Unterabtheilungen a, für die drei andern die Unterabtheilungen b, c und d. Die gröſste

dieser Maschinen reicht für 16 Kerzen aus, macht 600 Umdrehungen und braucht 16e; sie kostet nebst den kleineren Maschinen zur

Magnetisirung ihrer Elektromagnete 8000 M.; die kleinste macht 800 Umläufe, braucht

4e und speist 4 Kerzen.

Die Einführung der Jablochkoff'schen

Kerzen in Deutschland haben Siemens und Halske in

Berlin übernommen. Am 6. August d. J. Abends erleuchteten sie mittels 16 in den

Höfen und mehreren Arbeitssälen ihrer Fabrik vertheilten Lampen in höchst

befriedigender Weise diese Räume. Den Strom lieferte eine magneto-elektrische

Maschine, deren Elektromagnete durch eine Siemens und

Halske'sche dynamo-elektrische Maschine (v. Hefner's System) magnetisirt wurden. Der Arbeitsverbrauch betrug etwa

12e, einschlieſslich des Arbeitsverbrauches

der magnetisirenden Maschine. Die hierbei benutzten neuen Maschinen von Siemens und Halske für Wechselströme unterscheiden sich

von den Gramme'schen und allen anderen bisher zur

Verwendung gekommenen sehr wesentlich dadurch, daſs bei ihnen nur Drahtwindungen

ohne Eisenkerne inducirt werden, wodurch viel Kraft gespart und die Erwärmung der

Maschine verringert wird.

Tafeln