| Titel: | Th. A. Edison's harmonischer Elektromotor. |

| Autor: | E–e. |

| Fundstelle: | Band 229, Jahrgang 1878, S. 337 |

| Download: | XML |

Th. A. Edison's harmonischer Elektromotor.

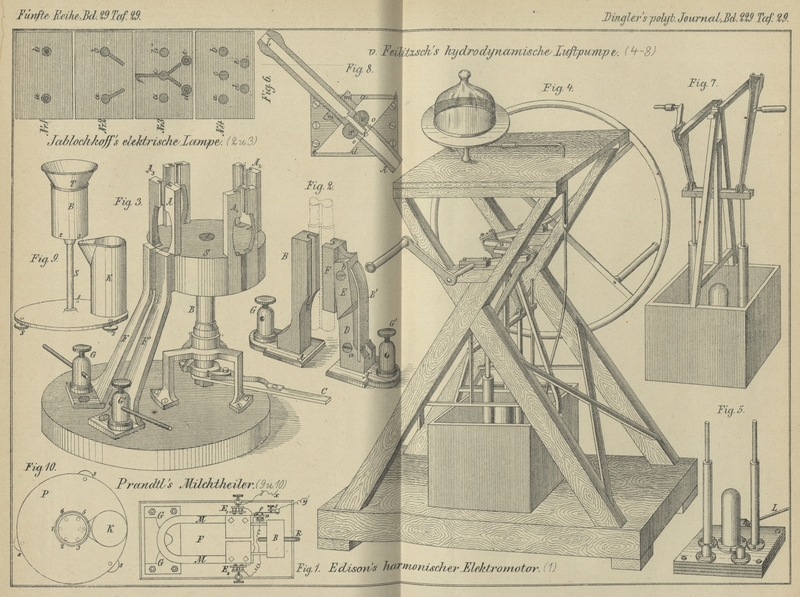

Mit einer Abbildung auf Tafel 29.

Edison's harmonischer Elektromotor.

Th. A. Edison hat unter dem Namen „Harmonische

Maschine“ einen elektrischen MotorWir

möchten darauf hinweisen, daſs A. Töpler schon

vor einigen Monaten eine Art, „die einer tiefgestimmten Stimmgabel

innewohnende Energie zur Verrichtung mechanischer Arbeit zu

benutzen“ in Vorschlag gebracht und deren Patentirung für

Deutschland (D. R. P. Anmeldung Nr. 2876 vom 15. April 1878) nachgesucht

hat. Vgl. Zetzsche: Handbuch der Telegraphie,

Bd. 4 S. 116. hergestellt, welcher, unter Ausnutzung von 90 Proc.

der Batteriekraft und unter Verwendung von nur 3 oder 4 kleinen Elementen,

ausreichen soll, um eine Nähmaschine zu treiben, Wasser für Haushaltzwecke zu

pumpen, Luft zu pumpen und ähnliche leichte Arbeit zu verrichten. Wie die zugehörige

Abbildung Fig. 1 Taf.

29 sehen läſst, enthält diese Maschine einen 0m,75

langen Hufeisenmagnet MM, welcher aus einem

quadratischen Stahlstabe von 51mm Seite

hergestellt ist. Sein Bug ist auf einer Lagerplatte G

festgekeilt, welche einem passenden Fundamente F

aufgeschraubt ist; an jedem Schenkel ist ein Gewicht von 16k angebracht. Auſserhalb der Hebel, nahe am Ende

jedes Schenkels, ist ein ganz kleiner Elektromagnet E1 und E2

aufgestellt, auf ihrem Träger verstellbar. E1 und E2 liegen in demselben Stromkreise xy, welchen (wie es nach der Abbildung scheint) die

Feder f auch bei den Schwingungen der Schenkel

geschlossen erhält, indem sie mittels der Schraube s so

gestellt wird, daſs sie nie auſser Berührung mit der Contactschraube n kommt; wenn der neben E1, gelegene Schenkel von M nach E1 hin schwingt, hebt n

die Feder f schlieſslich von der Contactschraube v ab und nun durchläuft der Strom E1 und E2 zugleich; da aber

E2 kräftiger ist,

so erhält das Hufeisen M jetzt einen Anstoſs zum

Schwingen gegen E2 hin.

Bei dieser Bewegung aber legt sich f endlich auf v, stellt einen kurzen Schluſs für E2

her, und nun gibt E1 einen Anstoſs zum Schwingen gegen E1 hin u.s.w. Die Schenkel machen 35 Schwingungen in

der Secunde, mit etwa 3mm Schwingungsweite. Von

den Schenkeln aus gehen zwei schwache Arme in eine Büchse B, in welcher sich eine Miniatur-Pumpe mit 2 Kolben befindet, deren jeder

an einem der beiden Arme sitzt. Jede halbe Schwingung des Hufeisens hebt eine ganz

kleine Menge Wasser, die Raschheit der Schwingungen aber gleicht dies aus. (Nach den

Scientific American, 13. Juli 1878

Bd. 39 S. 17.)

E–e.

Tafeln