| Titel: | Hydrodynamische Luftpumpe von Prof. Dr. Freiherrn v. Feilitzsch. |

| Fundstelle: | Band 229, Jahrgang 1878, S. 339 |

| Download: | XML |

Hydrodynamische Luftpumpe von Prof. Dr. Freiherrn

v.

Feilitzsch.

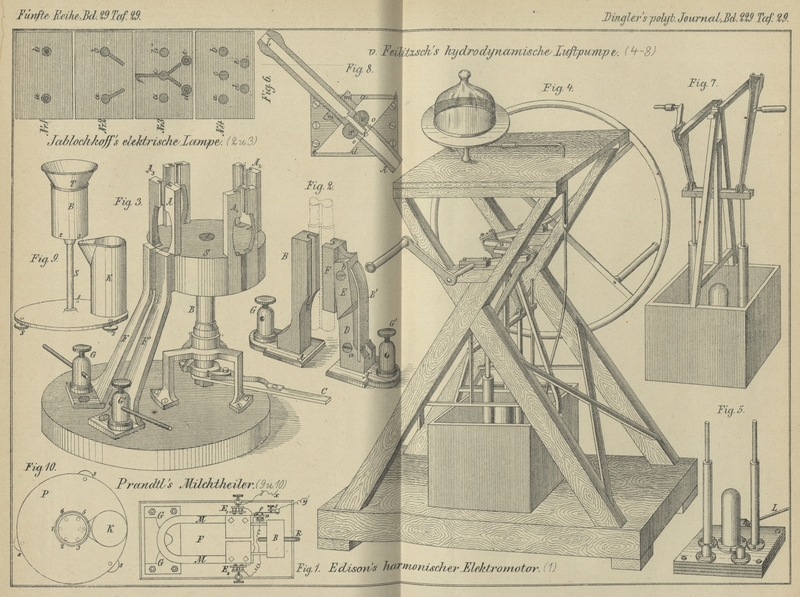

Mit Abbildungen auf Tafel 29.

v. Feilitzsch's hydrodynamische Luftpumpe.

Im 5. und 6. Jahrgange der Mittheilungen des

naturwissenschaftlichen Vereines für Neuvorpommern und Rügen

veröffentlichte Verfasser die Theorie der Bewegung tropfbarer Flüssigkeiten in einer

Ansatzröhre mit engem Einfluſs und weiter Mündung; er kam zu dem Schluſs, daſs unter

geeigneten Bedingungen dadurch ein luftleerer Raum erzeugt werden könne, und hatte

eine kleine Vorrichtung andeutungsweise beschrieben, welche ganz geeignet war, zur

experimentellen Bestätigung der theoretischen Herleitungen zu dienen. Auf demselben

Principe beruht die folgende nach einem gef. eingesendeten Sonderabdruck aus den

genannten Mittheilungen, 9. Jahrgang

(1877) beschriebene Luftpumpe, welche in Fig. 4 bis

8 Taf. 29 dargestellt und deren ausführliche Theorie in den Mittheilungen, 8. Jahrgang (1876) nachzulesen

ist.

Wenn auch die in der angegebenen Abhandlung niedergelegten

Folgerungen für jede tropfbare Flüssigkeit dieselbe Bedeutung haben, so wurde doch

dem Quecksilber der Vorzug gegeben, weil dasselbe zugleich als Sperrflüssigkeit

gegen die auszupumpende Glocke benutzt werden konnte und die Anwendung eines zu

diesem Zweck andernfalls bedurften Hahnes oder Ventiles entbehrlich machte. Es

sollte also im Apparate Quecksilber bewegt werden, und deshalb war er aus Eisen zu

construiren. Das Quecksilber wird nun aus einem Behälter durch zwei Pumpen

aufgesaugt und mittels derselben beim Rückgang ihrer Stempel einem Windkessel und

von diesem dem Ausfluſsrohr überliefert. Die Mündung des letzteren führt wiederum

unter die Quecksilberoberfläche im Behälter, so daſs sich dadurch die Flüssigkeit im

dauernden Kreislauf befindet. Die als Bedingung gestellte Verengung der

Einfluſsöffnug vom Ansatzrohr geschieht durch eine Röhre, welche zu dem

Luftpumpenteller führt, und dieser befindet sich in einer Höhe über dem

Quecksilberniveau im Behälter, welche mehr als die Barometerhöhe beträgt. Das Spiel

der Pumpenstempel wird durch eine mittels Kurbeln drehbare Welle, Krummzapfen und

Leitstangen unterhalten. Die specielle Beschaffenheit der einzelnen Theile soll im

Folgenden ausführlicher beschrieben werden.

Vier Platten von Guſsstahl (Fig. 6 Nr.

1 bis 4), jede 175mm lang, 125mm

breit und 11mm dick, sind aufeinander

abgeschliffen und dienen in ihrer Gesammtheit als Fuſsgestell der Pumpen, in welchem

sich die Kanäle befinden. Dieser Umweg wurde gewählt, um das Einbohren der

horizontalen Kanäle zu vermeiden, was bekanntlich und namentlich dann mit groſsen

Schwierigkeiten verknüpft ist, wenn, wie hier, wegen des Gebrauches von Quecksilber

jede Löthung vermieden werden muſs. Die unterste Platte, Nr. 1, ist an zwei Stellen a und b von unten her enger, von oben etwas weiter

durchbohrt, und auf dem dadurch entstehenden Absatz ruhen die zu beiden

Pumpenstiefeln führenden Saugventile. Beide Durchbohrungen sind durch alle Platten

nach oben hin fortgesetzt, so daſs man durch Wegnahme der Pumpenstiefel zu den

Ventilen gelangen kann. Die zweite Platte, Nr. 2, enthält nun auſserdem noch die

Verbindungskanäle zwischen den Saug- und Druckventilen, und zwar sind dieselben in

der Breite von 10mm durch die ganze Platte gesägt,

so daſs sie etwas mehr als 1qc Querschnitt

besitzen, wenn sie durch die darunter und die darüber befindliche Platte begrenzt

werden. Die freien Enden dieser Kanäle führen zu den in der dritten Platte, Nr. 3,

enthaltenen Druckventilen d und e. Auch diese letzteren ruhen auf Ansätzen in den unten engeren, oben

weiteren Oeffnungen, welche letztere sich durch die vierte und oberste Platte, Nr.

4, nach oben fortsetzen. Ferner sind in Nr. 3 zwei Kanäle eingesägt, welche zu der Oeffnung c führen und ebenfalls mit 10mm Breite die Platte durchsetzen, jedoch derart,

daſs die Ventilränder in d und e nicht mit fortgenommen, also die Kanäle nach denselben hin abgeschrägt

sind. Dazu kommt noch ein dritter Kanal von gleicher Breite, welcher von c nach dem Hohlraum ss

(Fig. 8) führt, indem sich der in dieser Figur dargestellte Theil (wie aus

Fig. 6 ersichtlich wird) vor den auf einander gelegten Platten befindet

und daselbst durch Schrauben festgehalten wird. Die oberste Platte, Nr. 4, enthält

nur die Fortsetzungen der genannten Durchbohrungen und trägt dann die weiteren

Theile des Apparates. Alle vier Platten wurden nach der Fertigstellung mäſsig

erwärmt, alsdann zur späteren besseren Dichtung mit einer leicht schmelzbaren und

bei gewöhnlicher Temperatur sehr harten Mischung von Canadabalsam und Wachs

bestrichen, endlich nach dem Aufeinanderlegen derart mehrfach verschraubt, daſs sie

als ein einziges Stück betrachtet werden können.

Die vier Ventile sind Kegelventile und tragen achsiale, nach oben gerichtete Zapfen,

welche sich in geeigneten Führungen bewegen. Sie werden durch Spiralfedern aus

dünnem Stahldraht gerade mit solcher Kraft auf die Schluſsränder niedergedrückt,

daſs sie nicht im Quecksilber schwimmen.

Auf der obersten Bodenplatte sind nun in der Art, wie es Fig. 5

zeigt, zunächst zwei kleine Kappen mit Flanschen und Ledervorrichtung aufgeschraubt,

welche die Oeffnungen für die Druckventile luft- und quecksilberdicht decken. Ferner

trägt diese Platte einen mittels Flansche und Lederdichtung aufgeschraubten

Windkessel, unter welchem die Oeffnung c (Fig.

6) mündet, und in gleicher Weise sind darauf über den Oeffnungen a und b die beiden

Pumpenstiefel befestigt. Letztere sind guſsstählerne Röhren von 22mm äuſserem und 15mm innerem Durchmesser, deren Höhe 241mm

beträgt, einschlieſslich der Flanschenhöhe von 6mm. In den Stiefeln bewegen sich die Kolben mit 200mm Hubhöhe. Die Dichtung derselben lieſs sich

wegen des zu starken Druckes nicht in der gewöhnlichen Weise bewerkstelligen.

Vielmehr wurde jeder Kolben vom unteren Ende her mit einer Schraubenmutter von

gleichem Durchmesser versehen, welche zwei auf einander liegende Lederkappen

festpreſst. Eine dieser Kappen ist nach unten über die Schraubenmutter, die andere nach

oben über die Stempelstange gezogen. Erstere wird durch den Quecksilber auf trieb

gegen die inneren Stiefelwände gepreſst und hindert so dessen Austritt, während die

obere Kappe der unteren als Stütze dient, um deren Aufstreifen zu verhindern.

Auf der hohen Kante der Gesammtbodenplatte, da wo die Oeffnung f (Fig. 6) aus

derselben hervorgeht, ist der in etwas gröſserem Maſsstabe dargestellte

Apparatentheil Fig. 8 luft-

und quecksilberdicht aufgeschraubt. Derselbe besteht aus einem Eisenstück von 59mm Breite, 44mm

Höhe und 32mm Gesammtdicke. Links oben und rechts

unten ist dieser Block bis auf 10mm abgefeilt, so

daſs ein rhomboedrischer Vorsprung abed von 22mm Dicke, 25mm

Breite und 51mm schiefer Höhe übrig bleibt. Von

der Innenseite her ist in diesen Vorsprung ein Hohlraum ss eingearbeitet, in welchen der Kanal cf (in

Fig. 6, Nr. 3), sowie die Röhren Lc und Ao münden. Die Röhre Ao

hat bei A einen inneren Durchmesser von 3mm,2 und bei oo einen inneren Durchmesser von 4mm,95

bei einer Länge von 29mm,5. Die Röhre Lc ist bei c auf eine

längere Strecke bis auf einen äuſseren Durchmesser von 4mm,02 cylindrisch abgedreht und in diesem Theil bis auf die geringste

Wanddicke ausgebohrt. Gegen L hin besitzt dagegen diese

Röhre sowohl auſsen, als innen einen gröſseren Durchmesser. Die Röhre Ao ist auf der Seite bd

und die Röhre Lc auf der Seite ae in den rhomboedrischen Vorsprung eingeschraubt, und letztere kann in

jeder Tiefe durch eine Gegenmutter mm festgestellt

werden. Da sich die Röhre Ao gegen A conisch verjüngt, so läſst sich nach den bekannten

Dimensionen leicht berechnen, wieweit das Ende c in der

Röhre Ao vorgeschoben werden muſs, damit der

Zwischenraum zwischen c und oo genau den vierten Theil des Querschnittes der Oeffnung bei A miſst, wie es die Theorie verlangt.

Der in Fig. 5 abgebildete Haupttheil des Apparates steht in einem guſseisernen

Kasten, wie in Fig. 7

dargestellt ist, und wird in demselben durch seitliche Schrauben in seiner Lage

erhalten. Von jenem Antheil sind hier nur die Kuppe des Windkessels und der obere

Theil der Pumpenstiefel unbedeckt. Der Eisenkasten dient dazu, das Quecksilber

aufzunehmen, und auſserdem trägt er einen Ständer, an welchem die inneren Coulissen

zur Führung der Pumpenstempel, sowie das mittlere Achsenlager der Krummzapfen

angebracht sind. Die Figur 7

zeigt ferner noch die Krummzapfen und die Leitstangen.

Fig.

4 endlich stellt den ganzen zusammengesetzten Apparat dar. Ein Gestell von

starkem Eichenholz, nach allen Richtungen hin zweckmäſsig versteift, hat vom

Fuſsboden aus eine Höhe von 107cm. Die untere

Platte ist 77cm lang und 31cm breit. Die obere, den Luftpumpenteller tragende

Platte ist 42cm lang und 31cm breit. In dem oberen

Winkel der seitlichen Andreaskreuze ruhen die äuſseren Lager der Krummzapfenwelle, und von da

abwärts verlaufen die beiden äuſseren Führungen der Kolbenstangen. Durch die obere

Platte geht eine rechtwinklig gebogene Glasröhre, die einerseits mit dem

Abführungsgang der Luft aus der Glocke durch eine Kautschukröhre verbunden wird, und

welche andererseits mittels eines Kautschukschlauches in luftdichter Verbindung

steht mit dem Ende L der Röhre Lc (Fig. 8). Die

Verbindungsschläuche sind, weil sie den äuſseren Luftdruck auszuhalten haben, mit

Spiralen von Stahldraht innen ausgelegt. An die Krummzapfenwelle wird auf einer

Seite ein Schwungrad mit Handgriff und auf der anderen Seite eine einfache Kurbel

angesteckt; letztere ist überflüssig, da der Apparat bequem von einem einzigen

Arbeiter in Drehung versetzt werden kann.

Der Vorgang beim Auspumpen ist nun der folgende. Das in die Stiefel gehobene

Quecksilber wird bei deren Rückgang in den Windkessel gepreſst und flieſst von

diesem in den Hohlraum ss (Fig. 8).

Dort hat es keinen anderen Ausweg als durch den ringförmigen Zwischenraum zwischen

oo und c, d.h.

zwischen der weiteren Röhre oA und dem in demselben

befindlichen Theil der Röhre Lc. Dieser Zwischenraum

hat ein Viertel vom Querschnitt der Ausfluſsöffnung bei A, und wenn dann das Quecksilber mit 15at Druck durch denselben gepreſst wird, entsteht daselbst Luftleere. Da

nun die an gleicher Stelle mündende Oeffnung o der

Röhre Lc mit der Luftpumpenglocke communicirt, muſs von

letzterer die Luft durch o abflieſsen, wird vom

Quecksilber mit fortgerissen und tritt mit demselben bei A in den groſsen Behälter bezieh. die freie Luft aus. Wird dann das Spiel

der Pumpen unterbrochen, so steigt das Quecksilber in Folge des äuſseren Luftdruckes

in der Verbindungsröhre gegen die Luftpumpenglocke empor, um sich innerhalb der

Röhre der Barometerhöhe asymptotisch anzunähern. Wurde statt der Luftpumpenglocke

ein einfaches Manometer mittels eines Kautschukschlauches vorgelegt, so konnte die

Verdünnung bis auf 1mm Quecksilberdruck gebracht

werden.

Ein absolut luftleerer Raum ist aber durch diese hydrodynamische Luftpumpe ebenso

wenig zu erzielen, wie durch die gewöhnliche aerostatische, da hier das in gleichen

Zeiten austretende Luftvolum zwar constant bleibt, aber wegen Verminderung der

Spannkraft in der zurückbleibenden Luft die in dem Volum euthaltene Masse ebenfalls

proportional zur Zeit abnimmt. Es ist also theoretisch auch bei dieser Form eine

zwar rasche, aber immerhin nur asymptotische Annäherung an die absolute Luftleere

möglich.

Wenn ferner auch der sogen, „schädliche Raum“ der gewöhnlichen aerostatischen

Pumpen bis zur Bedeutungslosigkeit für die Praxis herabgedrückt worden ist, so

dürfte es doch als theoretisch interessant hervorgehoben werden, daſs derselbe hier

gar nicht existirt. Als ein weiterer Vortheil ist hervorzuheben, daſs in demjenigen

Antheil in welchem die

Luftbewegung stattfindet, jeder Hahn und alle Ventile entbehrt werden können,

vielmehr nur ein einziger Stopfen im Fuſs des Luftpumpentellers hinreicht, um

erforderlichen Falles die entleerte Glocke wieder mit Luft zu füllen.

Schlieſslich mag noch ein kurzer Nachweis folgen über die

Berechnung der einzelnen Theile der Pumpe. Die Durchfluſsmenge des Quecksilbers

durch die ringförmige Oeffnung (oo in Fig. 8) von

2qmm,01 Querschnitt bei 15 mal 760mm Quecksilberdruck beträgt für 1 Secunde:

2,01\sqrt{2 \times 9807 \times 15 \times 760}=30066^{cbmm}.

Auf einen Contractionscoefficienten braucht bei der eigentümlichen

Gestalt dieser Oeffnung nicht Rücksicht genommen zu werden. Ferner wird durch die

beiden Stiefel von 7mm,5 Halbmesser bei 200mm Hubhöhe der Kolben durch n Umdrehungen eine Quecksilbermenge jener Oeffnung

zugeführt, welche gleich ist: n\times 2\times 3,14\times 7,5\times

7,5\times 200 = n\times 76686^{cbmm}.

Sollen diese beiden Werthe einander gleich sein, so würde die

nöthige Quecksilbermenge bei 0,425 Umdrehungen der Welle in 1 Secunde, oder bei

einer Umdrehung in 2,35 Secunden geliefert werden. Nach Fertigstellung des Apparates

zeigte sich aber, daſs ein Mann bequem eine Umdrehung schon in 1 Secunde zu leisten

vermag, daſs also bei geeigneter Wahl gröſserer Abmessungen ein noch rascheres

Evacuiren möglich ist, als dieser Apparat gestattet.

Die Luftpumpe wurde vom Mechaniker Demmin hierselbst nach vorstehenden Angaben ausgeführt.

Greiſswald, November 1877.

Tafeln