| Titel: | Zinkbad zum Galvanisiren des Eisens; von F. A. Thum. |

| Fundstelle: | Band 229, Jahrgang 1878, S. 347 |

| Download: | XML |

Zinkbad zum Galvanisiren des Eisens; von F. A.

Thum.

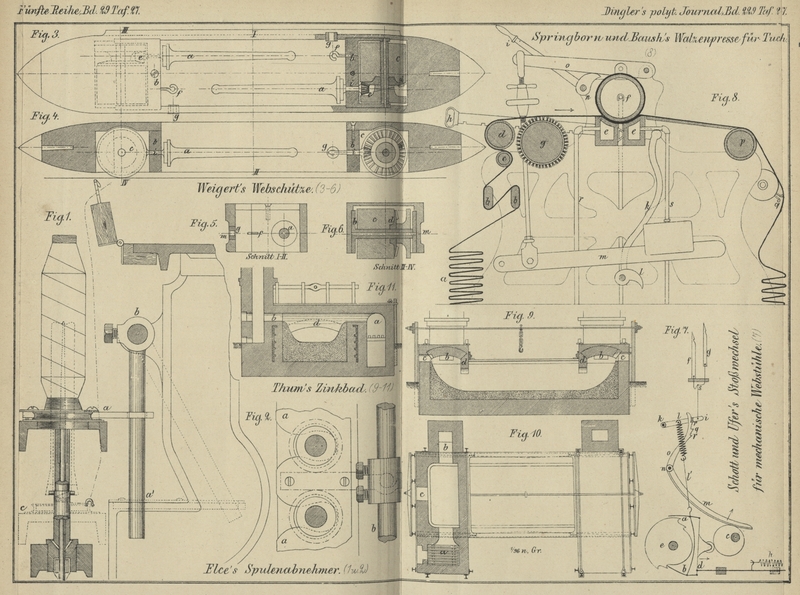

Mit Abbildungen auf Tafel 27.

Thum's Zinkbad.

Das Galvanisiren oder Verzinken eiserner Gegenstände findet auch in Deutschland mehr

und mehr Eingang, wie es bereits seit Jahren in England in vielen Fällen mit

unersetzlichen Vortheilen angewendet wird. Eines der Hauptmomente für das Gelingen des übrigens

sehr einfachen Proceſses bildet die Erhaltung eines guten Zinkbades. Der Ueberzug

wird bekanntlich nur dann glatt und dünn, so daſs die Formen der eisernen

Gegenstände genau erhalten bleiben, wenn das Zink des Bades in dünnflüssigem

Zustande sich befindet. Leider nimmt dasselbe jedoch sehr bald Eisen auf, wird dann

bei gewöhnlicher Schmelzhitze dickflüssig und in Folge der nöthigen Steigerung der

Temperatur rasch zunehmend unbrauchbar. Dies ist um so mehr der Fall, als bis jetzt

das Bad allgemein in guſseisernen oder schmiedeisernen Behältern, die man von auſsen

(unten) erwärmt, hergestellt wurde. Man hat sich von diesem Verfahren und seinen

augenfälligen Mängeln, trotz vielfacher Versuche zu diesem Zwecke, bis jetzt meines

Wissens nirgends trennen können, da natürlich für die Manipulation eine offene

Oberfläche des Bades fast immer nothwendig ist.

Ich habe es auf der in Fig. 9 bis

11 Taf. 27 gegebenen Construction versucht, den jetzigen eisernen

Behälter zu vermeiden und dennoch eine offene, der Manipulation völlig zugängliche

Oberfläche des Metalles zu erzielen. Der Behälter des Bades besteht hierbei aus

Ziegelmauerwerk mit einer aus magerer Thonmasse aufgestampften Sohle. An beiden

Enden einer Längsseite desselben befinden sich kleine Feuerungen a, von welchen aus man einen durch Versuche

festzustellenden Theil des Metalles direct erwärmen kann., während der übrige auf

Grund seines Leitungsvermögens flüssig erhalten und offen bleibt. Die Heizkanäle,

innerhalb welcher die Flamme der Feuer das Bad bestreicht, werden von Gewölben

gebildet, die einerseits auf flachen, in das Metall eintauchenden Mauerbogen d ruhen. Durch die mit Thüren versehenen Oeffnungen c gibt man das zu schmelzende Zink ein und entfernt die

gebildete, auf der Oberfläche sich ansammelnde Asche und Oxydschicht.

Bei guter Ausführung, zumal der Verankerung, dürften mit dem Apparate kaum andere

Schwierigkeiten verknüpft sein, als die des ersten Anheizens. Es ist natürlich

nöthig, daſs die auskleidende Thonmasse eine gleichmäſsige oberflächliche Frittung

erhalte, ehe man das Zink zum ersten Einschmelzen eingibt. Hierzu, wie auch um das

letztere selbst zu ermöglichen, muſs der mittlere, für später offen zu lassende

Theil des Bades mit einer provisorischen Decke von Eisen- oder Thonplatten, die sich

durch kleine Pfeiler unterstützen lassen, versehen werden. Die Thonmasse der

Auskleidung kann überdies ohne Nachtheil aus leichtschmelzigem Materiale bestehen.

(Berg- und hüttenmännische Zeitung,

1878 S. 168.)

Tafeln