| Titel: | Bréval's Maschine zum Falzen der lohgaren Häute. |

| Fundstelle: | Band 229, Jahrgang 1878, S. 425 |

| Download: | XML |

Bréval's Maschine zum Falzen der lohgaren Häute.

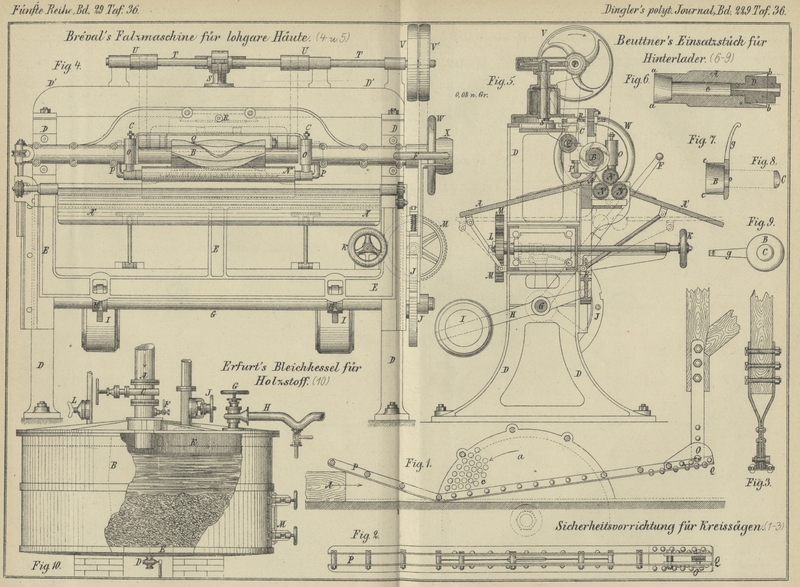

Mit Abbildungen auf Tafel 36.

Bréval's Maschine zum Falzen der lohgaren Häute.

Die Operation des Falzens (Ausschlichtens, Dollirens) einer gegerbten Haut besteht

bekanntlich darin, daſs man derselben durch Beseitigung der hervorragenden

Rauhigkeiten der Fleischseite eine durchaus gleichmäſsige Dicke gibt. Diese Arbeit

wurde bis auf den heutigen Tag aus freier Hand mit einer flachen zweischneidigen

Klinge, dem Falz- oder Dollirmesser oder auch mit dem Schlichtmonde verrichtet. Der

Mechaniker Breval in Paris hat

nun eine Maschine erfunden, womit er denselben Zweck sicherer, schneller und mit

geringerem Verlust an Material erreicht. Der Erfinder ging dabei von dem glücklichen

Gedanken aus, die Häute nicht mehr, wie seither, auf einer ebenen Fläche

auszuspannen, sondern dieselben unter einem mehr oder weniger spitzen Winkel über

eine Art Bock oder Sattel hinwegzuführen und an der höchsten Stelle des letzteren

der Einwirkung mehrerer Messer auszusetzen, welche auf der Mantelfläche einer mit

groſser Geschwindigkeit umlaufenden Walze schraubenförmig angeordnet sind. Da diese Messer von der

Cylindermitte aus rechts und links gewunden sind, so erhalten sie das Leder während

dieser Operation stets straff gespannt. Bréval

construirt drei verschiedene Modelle zum Zurichten dreier verschiedener

Hautgattungen: eines für kleinere Häute für Ziegen, Schafe und Kälber, ein zweites

für Pferde- und Kuhhäute, ein drittes für groſse Ochsenhäute.

Fig.

4 und 5 Taf. 36

stellen in Vorderansicht und Querschnitt die Maschine zum Falzen oder Schlichten des

Ziegen-, Schaf- und Kalbleders dar. A ist der hintere

Auflegetisch mit seinem beinahe scharfen Sattel, auf welchem die Haut der in den

langen Lagern des Querstückes C rasch sich drehenden

Messerwalze B entgegengeführt wird, und A' der vordere Tisch, auf dem sie nach erfolgter

Bearbeitung durch die Messer sich hinabbewegt. Beide Tische stehen mit einem Rahmen

E in gelenkartiger Verbindung, welcher in Nuthen

der Seitenständer D gleitend mit Hilfe des Hebels F nach Belieben gehoben oder niedergelassen werden

kann. Die Drehungsachse G dieses Hebels erstreckt sich

von einem Seitenständer zum andern und trägt an den Armen H Gegengewichte I, zur Ausbalancirung des

Rahmens E mit seinem Zugehör; der Sector J mit

Einschnitten und Widerlagen hat den Zweck, der Bewegung des Hebels F eine Grenze zu setzen.

Das kleine Handrad K dient zur Regulirung der

Lederdicke. Ein auf das Ende seiner Achse festgekeiltes Getriebe L greift nämlich in das Zahnrad M, in dessen Nabe ein Muttergewinde geschnitten ist; letzteres ertheilt

bei seiner Drehung einer Schraubenspindel und dem mit dieser durch einen Gelenkbügel

verbundenen Sector J eine feine Bewegung, die sich dem

Rahmen E mittheilt und das Leder mehr oder weniger der

Einwirkung der Messerwalze aussetzt. Ist einmal der Abstand zwischen dem Sattel A und der Messerwalze auf eine gewisse Lederdicke

regulirt, so muſs das Leder selbstverständlich eine durchweg gleichmäſsige Dicke

erhalten. Durch Anbringung einer regulirbaren Widerlagsschraube am Sectorarm ist

Sorge getragen, daſs der Sattel zur Erzielung der geringsten Lederdicke bis auf 0mm,25, aber nicht weiter, genähert werden

kann.

Zum Herbeiziehen der Haut dienen drei mit einem elastischen Stoff bekleidete Walzen

N. Die beiden unteren Walzen erhalten durch

Vermittlung eines Schraubenrades die erforderliche Drehung, während die obere Walze

durch den von oben auf sie wirkenden Druck der Feder O

mitgenommen wird. Hinter den Walzen ist ein Steg P

angebracht als Träger einer Art Klaviatur mit federnden Tasten, deren Zweck darin

besteht, das zu bearbeitende Leder gegen den Sattel des Tisches A anzudrücken und zugleich allen Ungleichheiten des

unter ihr hindurchschiebenden Leders elastisch nachzugeben. Bei niedergelassenem

Rahmen E nehmen die beiden Tische die in Fig.

5 durch punktirte Linien angedeutete horizontale Lage an. Der dadurch

entstehende. Raum

zwischen dem Tisch A und der Messerwalze gestattet

alsdann dem Arbeiter, die zuzurichtende Haut in die geeignete Lage zu bringen.

Zum Schärfen der Messer an Ort und Stelle dient ein Schleifstein Q, welcher in einem Schlitten gelagert ist, und neben

seiner Drehung eine parallel zur Achse der Messerwalze hin- und hergehende Bewegung

hat; eine Stellschraube R dient zum Einstellen

desselben. Die Hin- und Herbewegung des Schleifsteinschlittens geht von dem

horizontalen Excenter S aus, dessen Drehzapfen an

seinem oberen Ende ein Zahnrad trägt, welches durch eine an der oberen Welle T befindliche Schraube in langsame Drehung gesetzt

wird. An die Welle T, deren Enden behufs der Ein- und

Ausrückung des Schleifzeugs eine feste und lose Riemenscheibe trägt, sind die Rollen

U festgekeilt, welche mittels zweier kleiner

Laufriemen den Schleifstein in Drehung setzen. Die Welle der Messerwalze B trägt an ihrem Ende die Antriebscheibe X, von der sämmtliche Organe der Maschine ihre Bewegung

herleiten, ferner das Schwungrad W und eine Rolle,

welche durch einen Riemen mit der Scheibe V' der

Hilfswelle T verbunden ist. (Nach dem Bulletin de la Société d'Encouragement, 1878 Bd. 5 S.

281.)

Tafeln