| Titel: | A. v. Löhr's selbstaufziehende Taschenuhr. |

| Fundstelle: | Band 229, Jahrgang 1878, S. 434 |

| Download: | XML |

A. v. Löhr's selbstaufziehende Taschenuhr.

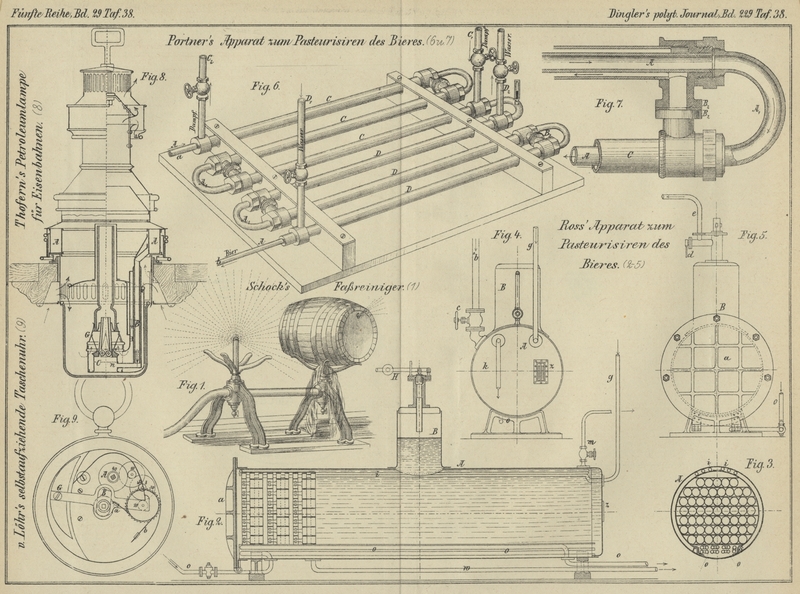

Mit einer Abbildung auf Taf. 38.

v. Löhr's selbstaufziehende Taschenuhr.

Das Aufziehen der Taschenuhren erfolgt jetzt zumeist mit Schlüssel oder auch mit dem

„Remontoir“ genannten Mechanismus. Statt des letzteren Apparates, welcher

26 Bestandtheile enthält, erscheinen in dem von August

Ritter von Löhr in Wien i. J. 1875 erfundenenEs ist bekannt, daſs schon im vorigen

Jahrhundert selbstaufziehende Uhren (die sogen. „Schlögeluhren“)

existirten; Napleon I. trug eine derartige, von

Bréquét verfertigte Uhr, mit

Platina-Gewicht. Die Construction verhält sich aber zur „Perpetuale“

wie etwa ein Nürnberger Ei zur heutigen Taschenuhr; sie bedingte einen sehr

schweren „Schlögel“, damit entsprechende bauchige Wärmflaschenform

der Uhr, unverhältniſsmäſsiges Gewicht, eine sehr heikle Schutzvorrichtung

gegen das Ueberaufziehen, die häufig Störungen machte. Diese Umstände

machten das alte System nahezu unbrauchbar. neuen,

„Perpetuale“ genannten, selbstthätigen Aufziehmechanismus, der das

Aufziehen ganz vermeidlich macht, blos 12 Theile angewendet. Die Construction des

Uhrwerkes selbst bleibt von dieser Neuerung ganz unberührt, kann also Cylinder,

Anker u. dgl. sein; demselben wird nur der in der Skizze Fig. 9 Taf.

38 nach der Wochenschrift des österreichischen Ingenieur-

und Architectenvereines, 1878 S. 99 dargestellte Apparat hinzugefügt.

Letzterer arbeitet in der Art der bekannten Odometer; nur wird das Schaltwerk nicht

zum Registriren der Schwingungen des Gewichtes, bezieh. der erfolgten Schritte

benutzt, sondern dazu, um mittels entsprechender Uebersetzung den Federstift A der Uhr umzudrehen und so die Feder aufzuwinden. Die

Schwingungen des Gewichtes G entstehen durch die

unvermeidlichen Stöſse, welche die Taschenuhr beim Gebrauche durch den Körper des

Trägers empfängt, also beim Gehen, Reiten, Fahren u. dgl.

Die Constructionsverhältnisse sind so gewählt, daſs den factischen Verhältnissen

möglichst Rechnung getragen ist, d.h. daſs die tägliche Bewegung des

Durchschnittsmenschen zu Grunde gelegt ist. Diese ist mit 6840 Stöſsen, entsprechend

einer starken Stunde Bewegung, für 24 Stunden angenommen. Die seit Ende vorigen

Jahres durchgeführten Beobachtungen und Versuche haben diese Annahme als für selbst

nur mittelmäſsig rührige Menschen als giltig gezeigt.

Ein wesentlicher Punkt der Construction ist noch die Wahl von sehr dünnen Federchen

a und b für die

Sperrklauen, deren Dimensionirung noch vollständig der Beanspruchung genügt,

während, andererseits deren Ausweichen durch Biegung bei stärkerem Widerstände (als

bei vollständig aufgewundener Feder u. dgl.) gewiſs erfolgt.

Das Zeigerstellen erfolgt ganz einfach durch Drehen des gerippten Scheibchens B mittels der eingelegten Fingerspitze. Wird die Uhr

nicht getragen, so

kann sie wie gewöhnlich mittels Schlüssel aufgezogen werden.

Die beschriebene „Vorrichtung zum selbstthätigen Aufziehen solcher Uhrwerke,

welche Erschütterungen ausgesetzt sind“, ist u.a. im Deutschen Reich unter

Nr. 1903 vom 10. Januar 1878 ab patentirt.

Tafeln