| Titel: | Gustav Trouvé's Maschine zur Erzeugung elektrischen Lichtes. |

| Autor: | E–e. |

| Fundstelle: | Band 229, Jahrgang 1878, S. 435 |

| Download: | XML |

Gustav Trouvé's Maschine zur Erzeugung elektrischen

Lichtes.

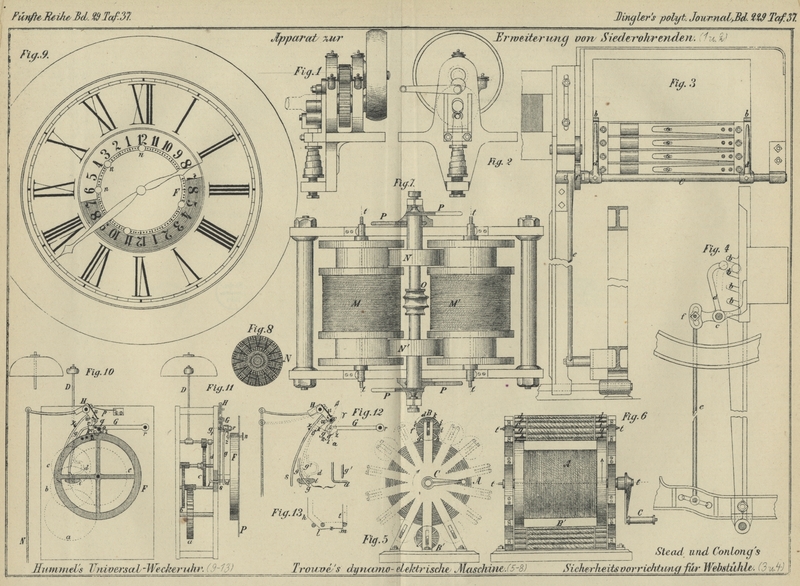

Mit Abbildungen auf Tafel 37.

Trouvés Maschine zur Erzeugung elektrischen Lichtes.

Gustav Trouvé geht bei seiner patentirten

magnetelektrischen oder dynamo-elektrischen Maschine zur Erzielung einer kräftigern

Wirkung darauf aus, die Magnete und Elektromagnete immer in Berührung zu lassen,

während sie auf einander wirken. Nach Trouvé's Plan

gebaute kleine Maschinen arbeiten ebenso gut wie groſse; andere kleine Maschinen

thun dies nicht, da sie nicht genug remanenten Magnetismus besitzen.

Die in Fig. 5 und 6 Taf. 37

abgebildete Maschine enthält zwei (oder mehr) Bündel-Elektromagnete B, B'; diese bleiben in beständiger Berührung mit dem groſsen,

zugleich als Regulator dienenden Elektromagnete A und

nehmen in Richtung der Pfeile an dessen Drehbewegung Theil, welche mittels der

Kurbel C oder durch eine Riemenscheibe ihm ertheilt

wird. Die magnetischen und elektrischen Kreise sind daher beständig geschlossen, was

von keiner andern Maschine behauptet werden kann. Die Stromzuführungen erfolgen

durch die hohlen Achsen mittels isolirter Drähte, deren Enden bei t sichtbar sind. Die Maschine liefert je nach Anordnung

des Commutators gleichgerichtete Ströme oder Wechselströme. Die links von der

Verticalen liegenden Elektromagnete d, e, f, g nähern

sich dem groſsen Elektromagnete A, welcher in ihren

Spulen positive Ströme erregt; die Elektromagnete h, i, j,

k rechts von der Verticalen entfernen sich von A, und in ihnen entstehen negative Ströme.

Fig.

7 Taf. 37 zeigt eine nach diesem Plane gebaute Gramme'sche Maschine. Die Elektromagnete M,

M' stehen durch ihre Pole in beständiger Berührung mit den Scheiben N, N' und bilden so einen einzigen Magnet, für welchen

die eine Scheibe als Schlieſsung, die andere als Anker dient. Fig. 8

veranschaulicht eine Scheibe im Schnitt; beide stecken auf einer Achse O, welche durch Schnurscheiben in Umdrehung versetzt

wird und die Bewegung auf M und M' überträgt, wodurch in den die Scheiben bildenden Spulen beständig

Ströme erregt werden. Je stärker der Strom, d.h. je schneller die Maschine läuft,

desto inniger ist die Berührung zwischen M, M' und N, N'. P sind den Strom aufnehmende Schleiffedern.

Diese Maschine kann leicht ein Licht von 600 Carcelbrennern liefern. Die

Elektromagnete M, M' lassen sich nach Belieben auſser

magnetischen Contact mit den Scheiben N und N' bringen und dabei merkt man unmittelbar die

eintretende Schwächung des Stromes. (Nach dem Journal of the

Franklin Institute, 1878 Bd. 105 S. 44.)

E–e.

Tafeln