| Titel: | Neue Brauereieinrichtungen. |

| Autor: | F. |

| Fundstelle: | Band 229, Jahrgang 1878, S. 437 |

| Download: | XML |

Neue Brauereieinrichtungen.

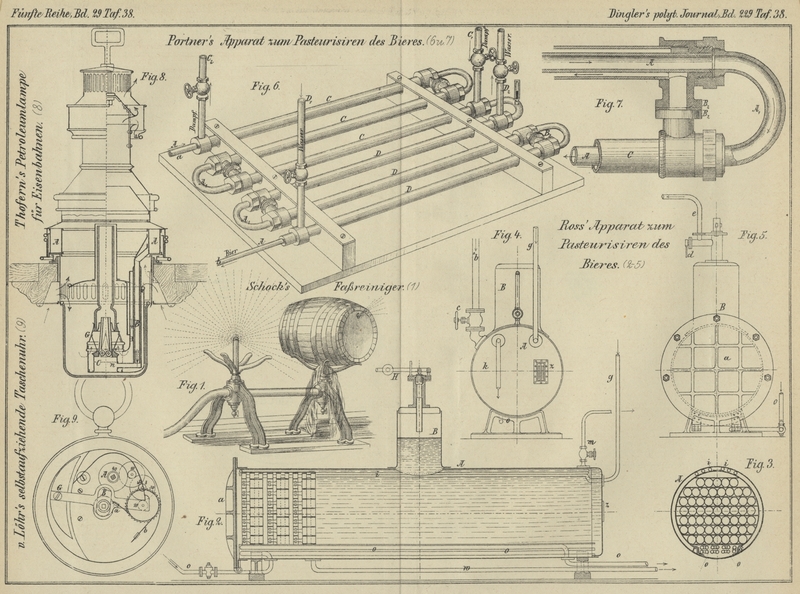

Mit Abbildungen auf Tafel 38.

(Schluſs von S. 345 dieses Bandes.)

Neue Brauereieinrichtungen.

Schock's selbstthätiger

Faſsreiniger.Fig.

1 Taf. 38 zeigt eine in Amerika vielfach gebräuchliche Vorrichtung zum

Spülen der Bierfäſser. Durch das Gewicht des auf die vier Arme gelegten Fasses

öffnet sich ein damit verbundenes Ventil, das Wasser spritzt in das Innere des

Fasses und reinigt dasselbe in wenigen Secunden.

Faſspichapparate werden von Novak und A. Köster in der Allgemeinen Zeitschrift für Bierbrauerei, 1877 S. 404

und 650 beschrieben.

Apparate zum Pasteurisiren des Bieres. Nach C. Leyser in Augsburg (Das

Musterbrauhaus, 1877 S. 104) besteht das erprobteste Mittel, um Exportbiere

haltbar zu machen, in der Anwendung von Wärme, da erfahrungsgemäſs die Hefe im

feuchten Zustande schon bei 53° getödtet wird. Will man Flaschenbier durch das

Erwärmungsverfahren (Pasteurisiren) haltbar machen, so ist ein Hauptaugenmerk auf

die Verkorkung zu richten, da von einem vollkommen luftdichten Verschluſs mit der

Erfolg abhängt; einen solchen herzustellen, ist man aber nur dadurch im Stande, daſs

man tadellose Korke anwendet, welche vor ihrer Verwendung entweder im Wasser

einzuweichen oder mit Paraffin zu imprägniren sind, und diese mittels der

Verkorkungsmaschine in den Hals der Flaschen eintreibt. Die verkorkten Flaschen

bringt man nun in ein Gefäſs mit Wasser und steigert die Temperatur des letztern so

langsam als möglich auf 56°, was entweder durch freies Feuer oder mittels Dampf

bewerkstelligt werden kann. Hat das Wasser diese Temperatur angenommen, so läſst man

die Flaschen zur gehörigen Durchwärmung ihres Inhaltes ½ bis ¾ Stunden darin

verweilen. Die Befürchtung, daſs bei dieser Temperatur wohl die Hefe und deren

Sporen, nicht aber die übrigen Pilzgebilde getödtet würden, ist unbegründet.

Ein Brauereibesitzer in Augsburg, welcher ein umfangreiches

Exportgeschäft nach Südafrika betreibt und seine aus 16 bis 17 proc. Stammwürzen

erzeugten Biere nach obiger Methode conservirt, hat von seinen Abnehmern noch nie

die Klage hören müssen, daſs das Bier im hefentrüben Zustande angelangt wäre,

trotzdem dasselbe nach der 40 Tage andauernden Seereise noch weitere 14 Tage zu Land

transportirt werden muſs, bis es an seinem Bestimmungsorte angelangt und dort, unter

dem Einflusse einer tropischen Hitze, noch wochenlang bis zu seinem vollständigen

Verbrauch aufbewahrt wird. (Vgl. 1872 204 339.)

Bei diesem Verfahren hat man bisher etwa 4 Proc. Bruch; um diesen

zu vermeiden, hat Ch. Roſs (D. R. P. Nr. 252 vom 7.

August 1877) den in Fig. 2 bis

5 Taf. 38 dargestellten Apparat construirt, in welchem die Erhitzung in

einem geschlossenen Kessel unter starkem Druck vorgenommen wird. Es ist A ein aus starkem Eisenblech hergestellter Kessel mit

einem Dom B. Am hinteren Ende (Fig. 4) ist

der Kessel mit einer guſseisernen Thür a verschlossen,

während das Vorderende (Fig. 5) mit

einer gebräuchlichen Kessel-Endplatte von Schmiedeisen vernietet ist. In den inneren

Raum des Kessels werden durch die Thür a

schmiedeiserne, mit den zu pasteurisirenden Flaschen gefüllte Körbe hineingebracht,

von denen im Durchschnitt Fig. 2 drei

Stück gezeichnet sind. Fig. 3 zeigt

die Anordnung dieser Körbe und deren Unterbringung im Kessel in einer Endansicht.

Diese Körbe ruhen auf zwei im Kessel befestigten Schienen r und s. Nachdem der Kessel mit den

entsprechenden Körben besetzt ist, wird die Thür a

sicher geschlossen und durch das Rohr b der Kessel mit

Wasser bis etwa zur halben Domhöhe gefüllt; das Ventil c des Füllrohres b wird darauf geschlossen, ebenso der Hahn d eines Luftrohres e,

welches während des Füllens geöffnet wird, um die im Kessel befindliche Luft

entweichen zu lassen. Das Wasser im Kessel wird nun durch die kupferne Rohrleitung

o mittels durchgeleiteten Dampfes auf die zum

Pasteurisiren erforderliche Temperatur erhitzt, wodurch gleichzeitig die Spannung im

Kessel auf die entsprechende Höhe gebracht wird. Das Sicherheitsventil H dient zur Verhütung von Explosion, und ein Manometer

und der Regulirhahn m, welcher von der Hand bewegt

werden kann, dienen zur Controle und. Regulirung der festgesetzten Kesselspannung,

während die Temperatur des Kesselwassers durch ein hinter der Vorderplatte des

Kessels angebrachtes Thermometer z beobachtet werden

kann. Nach Beendigung des Verfahrens wird die Dampfzuführung abgesperrt und

Kühlwasser durch das Rohr g in das obere Rohrsystem i eingeführt und durch das Rohr k entfernt. Nachdem das Wasser im Kessel und die Flaschen oder Gefäſse in

demselben genügend abgekühlt sind, wird das Kesselwasser durch das Ablaſsrohr w entfernt; dann werden die einzelnen Körbe durch die

Thür a wieder aus dem Kessel herausgenommen.

R. Portner (Amerikanischer

Bierbrauer, 1878 S. 137) hat den in Fig. 6 und

7 Taf. 38 gezeichneten Apparat construirt, um damit erwärmtes Bier auch

in kleinen Transportgebinden verschicken zu können; derselbe besteht aus einer Reihe

Röhren A, welche durch Kniestücke A1 an ihren Enden

verbunden sind. Das Bier wird bei a eingelassen, bewegt

sich der Pfeilrichtung nach durch das Röhrensystem und verläſst es wieder bei b. Drei der Röhren A sind

von Dampfröhren C, drei von Wasserröhren D umgeben. Fig. 7 zeigt

diese Rohreinrichtung deutlicher. Der Dampf tritt bei C1 ein und bei C2 wieder aus; das Kühlwasser wird durch

D1 zugeführt und

flieſst bei D2 wieder

ab. Thermometer zeigen die Temperatur des Bieres beim Eintritt des Dampfes und nach

geschehener Abkühlung. Das Bier kann somit ohne Berührung mit der atmosphärischen

Luft aus den Lagerfäſsern in den Apparat zur Durchführung des Proceſses gebracht

werden, ohne seine Kohlensäure zu verlieren oder seinen Geschmack zu ändern, da es

rasch wieder abgekühlt wird.

J. Bersch (Amerikanischer

Bierbrauer, 1877 S. 157) will das Bier auf 112° erhitzen, um auch die

Eiweiſsstoffe völlig abzuscheiden. Das in Röhren erhitzte Bier wird mit Eiswasser

gekühlt, mit Kohlensäure gesättigt, filtrirt und auf Flaschen gefüllt. Der Apparat

ist theuer, seine Behandlung schwierig, so daſs wir die praktische Anwendung

desselben bezweifeln.

F.

Tafeln