| Titel: | Mittheilungen von der Weltausstellung in Paris 1878. |

| Autor: | J. Pechan |

| Fundstelle: | Band 229, Jahrgang 1878, S. 489 |

| Download: | XML |

Mittheilungen von der Weltausstellung in Paris

1878.

Mit Abbildungen.

(Fortsetzung von S. 413 dieses

Bandes.)

Mittheilungen von der Weltausstellung in Paris 1878.

(Schluſs der Einleitung von S. 406.) Die französische

Maschinenhalle im östlichsten Flügel des Hauptgebäudes bildet in ihrer

systematischen Gliederung und consequenten Anordnung einen angenehmen Contrast zu

der Maschinenhalle der anderen Länder; hier ist auch, durch zwei die Transmission

tragende Säulenreihen, ein Mittelgang geschaffen, welcher das Ausgestellte in

kleinere Gruppen zerlegt und so die Besichtigung bequemer und ordnungsmäſsiger

vorzunehmen gestattet.

Die ersten drei Blocks, welche uns hier, von Süden aus beginnend,

entgegentreten, umfassen Typographie, sowie Textilindustrie und sind schon von Prof.

Kick früher gründlich behandelt worden.

Die horizontale Antriebsmaschine des ersten Blocks ist von der Compagnie de Fives-Lille, welche überhaupt glänzend in

der Ausstellung vertreten ist. Sie hat Farcot-Schleppschieber auf dem als

Langschieber angeordneten Grundschieber und trägt auſserdem an beiden Enden des

Cylinders kleine Anlaſsschieber, welche von einem gemeinsamen Hebel aus bewegt

werden können. Da die Farcot-Steuerung nur Füllungen bis zu etwa 30 Proc. gibt, so

ist eine derartige Anordnung zur Erleichterung des Anlassens besonders wichtig, da

bei schwer beladener Maschine der Kolben erst mit beiläufig halbem Hub anzugehen

beginnt. (Vgl. eine demselben Zwecke dienende Anordnung * 1876 220 390.)

Der zweite Block (Textilmaschinen) hat zwei Antriebe, rechts eine

Woolf'sche Balanciermaschine mit Correy-Steuerung von Powell in Rouen (*1876 221 495), links eine

sehr schöne Woolf'sche Horizontalmaschine von J.

Hermann-Lachapelle. in Paris. Bei dieser liegen groſser und kleiner

Cylinder dicht neben einander und greifen mit ihren Kolbenstangen beiderseits- am

Kreuzkopfe an, welcher in einer runden, vom gemeinsamen Deckel beider Cylinder

ausgehenden Führung läuft und sammt Führungsschuhen und Zapfen aus einem Stück Stahlguſs besteht. Die Kolbenstangen des

groſsen und des kleinen Cylinders gehen nach hinten durch und treiben

beziehungsweise die Luftpumpe und die Speisepumpe. Die Steuerung des kleinen

Cylinders ist vom Regulator abhängig, welcher eine der Schieberstange parallel

laufende, fest gelagerte Stange umdreht und auf Farcot'sche Schleppschieber wirken

dürfte.

Der Antrieb des dritten Block (Textilindustrie) findet rechts

durch eine horizontale Compound-Maschine von Weyher und

Richemond in Pantin statt, welche auf plumpem Gestelle über einem

Locomotivkessel gelagert ist und seitlich von demselben die Luftpumpe aufgestellt

hat. Die Steuerung ist eine modificirte Farcot'sche für alle Füllungsgrade. Links

geschieht der Antrieb durch eine seltsame Horizontalmaschine der Société anonyme des usines de la Marquise zu St.

Maurice-Lille; sie ist nach „System Fourlinnie“

gebaut, trägt ihren Cylinder auf einem hohen Gestelle, in welchem der Kreuzkopf

mittels Lenkern geführt wird, und verändert die Expansion durch einen von der

façonnirten Regulatorhülse bewegten Rückenschieber. Bemerkenswerth ist noch, daſs

bei jedem Hubende die Cylinder-Ausblashähne selbstthätig geöffnet werden, was insofern gerechtfertigt

erscheint, als die Steuerung über, dem Cylinder liegt und die Maschine mit

Condensation arbeitet.

Wir gelangen jetzt zum vierten Block, welcher die Maschinen zum

Bergwerks- und Hüttenbetrieb enthält und vor allem durch zwei mächtige

Fördermaschinen imponirt, die eine von der Compagnie de

Fives-Lille, die andere von der Société anonyme

d'Anzin (A. de Quillacq), welche in Wien die

schöne Fördermaschine mit Guinotte's Steuerung ausgestellt hatte (*1874 212 261). Beide Maschinen, welche leider nicht in Betrieb

gesetzt werden können, wetteifern in eleganten Formen und vortrefflicher Ausführung-

beide haben Ventilsteuerung, aber während die Maschine von Fives-Lille nach älterem

Systeme mit rotirenden Wülsten expandirt und reversirt, hat die Maschine von Anzin

eine vom Regulator abhängige Auslösesteuerung. Die Société

d'Anzin hat auch eine nette Grubenlocomotive, mit comprimirter Luft nach

System L. Mékarski, ausgestellt. Weiters sind in dieser

Abtheilung, ausgestellt von Lippmann und Comp.,

kolossale Freifallbohrer zum Schachtabteufen zu sehen, Gesteinsbohrmaschinen,

Luftcompressoren, Briquettepressen und verschiedene Aufzüge. Eine kleine

Grubenlocomotive der Société anonyme de Passy, zum

Arbeiten mit comprimirter Luft bestimmt, führt die Cornpressionsluftpumpe zum

Nachfüllen mit sich, welche einfach durch Auflegen eines Riemens in Gang gesetzt

wird.

Die Antriebsmaschinen dieser Abtheilung sind rechts eine

Horizontalmaschine mit Sulzer's Ventilsteuerung von der Société anonyme d'Anzin, links, eine Horizontalmaschine mit Condensation

und Farcot-Steuerung von Bréval in Paris.

Nach diesen vier Blocks wird die Maschinenhalle von einem

Hauptgang durchkreuzt, welcher, südlich am Centralgebäude der Stadt Paris

vorübergehend, die ganze Ausstellung durchzieht und mit einem zweiten nördlich der

„Stadt Paris“ laufenden Quergange das ganze Marsfeld in einen südlichen,

mittleren und nördlichen Tract trennt. Bei der gänzlich mangelnden Bezeichnung

einzelner Abtheilungen, weder durch Nummern und Buchstaben, noch durch Namen, ist es

gut, wenigstens an dieser Eintheilung einigen Anhalt zu finden.

Der mittlere Theil der französischen Maschinenhalle enthält nun

wieder drei Blocks, welche sämmtlich der Mechanik im Allgemeinen und

Werkzeugsmaschinen speciell gewidmet sind. Letztere sind schon in dem Berichte Prof.

Kick's (S. 107 d. Bd.) allgemein erledigt worden

und sollen hier nur noch einige besonders bemerkenswerthe Objecte hervorgehoben

werden.

Im ersten Block des Mitteltractes sind interessante Gasmaschinen

ausgestellt, darunter Otto und Langen's verticale Gasmaschine (*1877 223 557),

Otto's neuer Motor (*1878 228 201), beide von der Compagnie parisienne de

chauffage et d'éclairage par le gaz; ferner von P.

Hugon ein horizontaler Gasmotor und von Mignon und

Rouart in Paris Bisschop's Gasmotor, der wie

die alte Otto-Langen'sche Maschine vertical angeordnet ist, aber den Kraftkolben

durch Kreuzkopf und Schubstange direct mit der Schwungradwelle verbunden hat. Diesen

Motor sieht man, neben dem Otto'schen, vielfach zum Betriebe kleiner Industrien in

der Ausstellung in Thätigkeit. Im selben Block sind noch verschiedene

Centrifugalpumpen, Ventilatoren und Doppel Ventilatoren in Thätigkeit, eine

Kaltluftmaschine von Giffard und Berger in Paris

u.a.m., und werden angetrieben rechts und links von je einer horizontalen

Corliſsmaschine mit Flachfeder-Steuerung (*1874 214 272,

vgl. auch 1876 222 100), erstere von Leconteux und Garnier in Paris, die andere von Le Gavrian und Sohn in Lille. Von Dampfmaschinen sind

ferner hier im Betrieb: eine kleine rotirende Dampfmaschine nach Martin's Patent, welche bis 3000 Touren macht und von

Fau in Bordeaux zum directen Antrieb verschiedener

Holzbearbeitungsmaschinen verwendet ist; eine West'sche

Sechscylinder-Maschine (*1875 217 441, vgl. auch 218 458) von Le Blanc in

Paris, eine einfache Verticalmaschine mit Säulenständer und hoch gelagerter

Schwungradwelle zum directen Antrieb der Transmission von Aubert in Paris, eine oscillirende Dampfmaschine von Molard (vgl. *1877 224 26)

und eine schöne Horizontalmaschine von A. Damey in Dole

mit automatisch regulirbarer Doppelschiebersteuerung durch Fink'sche Coulisse und

Regulator-Schaltwerk. Dabei geht von demselben Hebel, welcher den Gleitklotz der

Coulisse bethätigt, eine kleine Zugstange zu einer Drosselklappe, so daſs man mittels einer

Stellschraube auch die Drosselklappe zur Wirkung bringen kann. Dies geschieht, um

bei ganz niedrigen Füllungsgraden, speciell beim Leerlauf, wie hier in der

Ausstellung, die Regulirung genügend empfindlich zu machen, und dürfte sich bei

manchen Maschinen sehr empfehlen.

Endlich sind noch im ersten Block ausgestellt einige Turbinen, ein

Elektromotor von Cance in Paris, ein Pumpwerk mit

gemeinsamem, möglichst schlechtem Antrieb der drei unter 120° aufgestellten

Pumpencylinder von dem Kurbelzapfen einer verticalen gekröpften Turbinenwelle,

einige schöne Festigkeitsmaschinen und hydraulische Pressen und endlich verschiedene

Collectionen von Armaturen für Dampfkessel und Dampfmaschinen. Unter diesen heben

wir hervor die bekannte Firma F. E. Bourdon in Paris,

welche auch einen netten tragbaren Ventilator ausgestellt hat, Lethuilier und Pinel's magnetische Wasserstandzeiger

(vgl. *1874 214 97) und Chaudré's metallische Schwimmer (*1878 229

132).

Der zweite Block enthält die Ausstellungen der beiden groſsen

Maschinenfirmen Cail und Comp. in Paris und Farcot und Söhne in St. Ouen. Von Cail ist auch die Antriebsmaschine der rechten Seite

des zweiten Block geliefert, eine Horizontalmaschine mit Bahnsteuerung und vom

Regulator verstellter Auslösevorrichtung. Dieselbe Firma, welche auch in einer

anderen Abtheilung verschiedene Maschinen für Zuckerfabrikation ausgestellt hat,

zeigt hier noch eine Halblocomobile mit Röhrenkessel und Condensation, sowie ferner

die Vorwärmpumpe des italienischen Ingenieurs Chiarzari. Die groſsartige Ausstellung von Farcot

und Söhne enthält zunächst die zweite Antriebsmaschine dieses Block, eine

Horizontalmaschine mit Farcot-Steuerung, welche mittels unterirdischer

Kegelrädertransmission und Riemenübersetzung den linken Transmissionsstrang

antreibt; ferner eine Halblocomobile mit Farcot-Steuerung, groſse Dampfkessel mit

Innenfeuerung und herausnehmbaren Siederohren, einen Ueberhänghammer von etwa

1000k mit complicirter Hahnsteuerung u.a.m.;

endlich die gröſste Dampfmaschine der Ausstellung, zweicylindrig von 700e, mit in den Deckel gelagerten Schieberhähnen und

modificirter Corliſs-Steuerung für alle Expansionsgrade, Diese Maschine ist,

natürlich leerlaufend, im Betrieb.

Auſserdem sind noch folgende Dampfmaschinen im Gange: von Windsor und Sohn in Rouen eine Woolf'sche

Balanciermaschine, deren Vertheilungsschieber von einer fixen Daumenwelle gesteuert

wird, der Expansionsschieber automatisch variabel vom façonnirten Regulatormuff; von

der Compagnie des fonderies et Jorges de l'Horme eine

rotirende Wasserhaltungsmaschine mit Ventilsteuerung (die zu den Pumpensitzen

führenden Schubstangen greifen an einer Vorgelegewelle an); von Crespin und Marteau in Paris eine Horizontalmaschine

mit Ventil-Auslösesteuerung.

Von den (wenigstens bis Anfang Juli) kalt stehenden Maschinen ist

besonders bemerkenswerth durch ihre originelle Steuerung die horizontale

Compound-Maschine der Société de construction des

Batignolles (E. Gouin) in Paris. Hier scheint

nämlich der kleine Cylinder von einer normalen Stephenson'schen Coulisse gesteuert

zu sein, welche mittels Regulatorschaltwerk verstellt wird; bei näherer Untersuchung

bemerkt man aber, daſs die Coulisse vollständig gerade ist und, obwohl die

Schieberschubstange ziemlich kurz ist, so zeigen doch die ausgestellten Diagramme

eine ganz gleichmäſsige und gute Dampfvertheilung für Füllungen von 15 bis 50 Proc.

Da die Coulisse in der Mitte aufgehängt ist und der dieser Fabrik eigenthümliche

Coulissenstein dieselbe auſsen umfaſst, so ist nur die obere Hälfte der Coulisse

verwendbar. Reversirung wäre auch bei dem hier stattfindenden directen Antrieb des

Schiebers für den groſsen Cylinder von einem Excenter der Schwungradwelle überhaupt

nicht möglich. Dieselbe Firma hat im französischen Annex eine Eilzugsmaschine für

die französische Westbahn ausgestellt, welche dieselbe hübsche Construction der

Coulisse hat, aber mit Allan-Steuerung arbeitet. Endlich ist noch von ihr im

Trocadero-Annex der französischen Eisenbahnen ein Schmalspur-Sechskuppler

ausgestellt, welcher als die best construirte unter dieser Gattung von Locomotiven

anerkannt wird; hier greift die Coulisse die doppelt geführte Schieberstange

unmittelbar hinter deren Stopfbüchse an und ist gleichfalls ganz gerade; sie wird

wie eine gewöhnliche Stephenson'sche Coulisse mittels eines am oberen Ende

angreifenden Hängeeisens gehoben und gesenkt. Die langen Excenterstangen lassen hier

diese für kleine Locomotiven besonders wichtige und empfehlenswerthe Anordnung um so

zulässiger erscheinen.

Auſser der Compound-Maschine von Batignolles sind unter den im zweiten Block des Mitteltractes stehenden

Maschinen noch zwei Maschinen von Gebrüder Buffand in

Lyon zu bemerken – die eine mit Farcot-Steuerung, die andere mit Meyer-Steuerung,

durch directe Verdrehung der Schieberstange vom Regulator stellbar; ferner eine

horizontale Zweicylindermaschine mit Corliſs-Flachfeder-Steuerung von Corbran und Le Marchand aus Ronen, eine Maschine mit

Farcot-Steuerung von Calla in Paris, zwei

eigenthümliche „Box-Maschinen“ von L. Vallet in

St. Dié („système compound à un seul cylindre“)

und von der Compagnie de Fives-Lille

(Compound-Maschine, System Demenge). Bemerkenswerth ist

auch eine verticale Compound-Pumpenmaschine von Durenne

in Paris, mit zwei horizontalen Pump- und zwei verticalen Dampfcylindern auf einem

Hammergestell, in welchem die zweimal gekröpfte Welle liegt und an jedem Zapfen von

je einer verticalen und einer horizontalen Schubstange angegriffen wird.

Endlich sind in diesem Block noch verschiedene Aufzüge (darunter

Megy *1876 222 532) und

Werkzeugsmaschinen ausgestellt, unter welch letzteren wir besonders die

Schmirgelsteine und -Maschinen von P. Henry und die

bereits von Kick beschriebenen praktischen

Schweifsmaschinen von Dard (S. *108 d. Bd.)

erwähnen.

Der dritte und letzte Block des mittleren Tractes der

Maschinenhalle enthält hauptsächlich Werkzeugsmaschinen, darunter besonders

zahlreich Fräsmaschinen, Maschinen zum Mutternschmieden und Kalt- und Warmpressen.

Bemerkenswerth ist eine Planschmirgelmaschine von Poulot in Paris, bei welcher die Schmirgelscheibe mit ihrer flachen Seite

arbeitet und direct durch Klauen auf einer Planscheibe befestigt ist, daſs sie

möglichst vollständig abgenutzt werden kann. Am hervorragendsten in dieser Gruppe

ist die groſse Ausstellung des Pariser Werkzeugsfabrikanten Bouhey und in dieser selbst wieder eine kolossale Locomotivräder-Drehbank.

Zum Antrieb dieses Block dient rechts eine horizontale Woolf'sche Maschine mit

Auslöse-Expansionsschieber, der sich quer gegen die Richtung des

Vertheilungsschiebers bewegt, links eine Woolf'sche Balanciermaschine gleichfalls

mit auslösbarem Expansionsschieber, beide Maschinen von Gebrüder Boudier in Rouen.

Wir durchschreiten die zweite Quergallerie, welche nördlich vom

Ausstellungsgebäude der „Stadt Paris“ läuft und zum Hauptthor der

Ausstellung, der Porte Rapp, führt, und gelangen in den

dritten, nördlichen Tract der französischen Maschinenhalle.

Hier sind im ersten Block noch Werkzeugsmaschinen zur Metall- und

Holzbearbeitung ausgestellt, welche sich bis in den zweiten Block erstrecken, der

mit verschiedenen Präcisionswerkzeugen und Maschinen für Galanterie- und Kurzwaaren

u.s.w. schlieſst. Der dritte Block enthält Maschinen zur Erzeugung von

Nahrungsmitteln und anderen Artikeln häuslichen Consums, der vierte Block endlich

Maschinen für Bekleidungsgegenstände., also speciell für Leder- und

Schuhzeug-Fabrikation, Zuschneid-, Bügel-, Plissirmaschinen u.s.f. und endlich die

ganze Legion von Nähmaschinen für Wäsche, Kleider, Hüte, Stiefel, Handschuhe,

Riemenzeug u. dgl.

Es mögen im ersten Block nur die herrlichen Werkzeugsmaschinen der

in Paris als erste anerkannten Fabrik von Varall, Elwell und

Middleton in Paris erwähnt werden, darunter eine kolossale Hobelmaschine

mit vier Supports und eine mächtige Horizontal-Bohrmaschine; von Pihet in Paris eine schöne Stoſsmaschine mit variabler

Stoſsrichtung zum Conischstoſsen und eine zweite Stoſsmaschine mit auf und nieder zu

stellendem Werkzeugkopf, um in verschiedenen Höhen stoſsen zu können; endlich von

Hurtu und Hantin eine kleine (unter Glasglocke

stehende) Spiralbohrer-Fräsbank für Uhrmacherwerkzeuge u.a. Dieses Maschinchen

arbeitet nämlich mit zwei genau über einander stehenden Fräsen, von denen die eine oben, die andere

unten die zweite Nuth des Bohrers schneidet, und welche dem entsprechend ihre Achsen

unter rechten Winkeln gegen einander geneigt haben. Es wird hierdurch das einseitige

Verdrücken des Arbeitsstückes hintangehalten, was für die hier vorkommenden

minimalen Dimensionen unumgänglich nothwendig ist, gewiſs aber auch bei manchen

groſsen Maschinen vortheilhaft wäre.

Die weiteren Maschinen des nördlichen Tractes der französischen

Maschinenhalle sind schon, so weit sie ein allgemeineres Interesse haben, in den

erwähnten Mittheilungen von Kick erledigt und sollen

hier nur noch die Antriebsmaschinen der verschiedenen Gruppen angeführt werden. Den

ersten Block treiben rechts und links Maschinen von E.

Boyer in Lille: eine Woolf'sche Balanciermaschine mit auslösbaren

Expansionsschiebern ähnlich wie bei Correy (s. oben)

und eine Horizontalmaschine mit Bajonnetständer, Langschieber und Farcot-Steuerung.

Beide Maschinen gehören in ihrer Ausführung und die Horizontalmaschine speciell

ihrer trefflichen Construction halber zu den sehenswerthesten der Ausstellung.

Im zweiten Block dient rechts eine horizontale

Condensationsmaschine (System Demenge) von Orly und Granddemange in Paris zum Antrieb, mit einer

Zweischieber-Steuerung, deren Grundschieber von einem Excenter, der eigenthümliche

Expansionsschieberhahn aber von dem façonnirten Regulatormuff angetrieben wird;

links eine äuſserst interessante Maschine von Duvergier

in Lyon mit Doppelschieber-Steuerung.

Im dritten Block geschieht der Antrieb rechts durch eine ziemlich

unförmliche horizontale Compound-Maschine von Claparède

in St. Denis. Die Steuerung geschieht hier durch kleine Doppelsitzventile, welche

vorn und hinten an die Cylinderdeckel aufgeflickt erscheinen und von quer über die

Cylinderenden gelagerten Daumenwellen angetrieben werden; zur Expansionsregulirung

im kleinen Cylinder werden die Wellen vom Regulator verschoben.

Den vierten Block treibt nur eine

Dampfmaschine, von Lecointe und Villette in St.

Quentin. Dieselbe hat horizontale Zwillingscylinder und die Luftpumpen an den

verlängerten Kolbenstangen; die hübsch construirte Steuerung erfolgt durch Ventile

mit Auslösemechanismus vom Regulator stellbar.

Westlich von der französischen Maschinenhalle enthält das

Hauptgebäude in seinem nördlichen Theile noch zahlreiche schöne Ausstellungen

französischer Eisen- und Guſswerke; darunter vielfach gelungene Stahlgüsse, welche

in Frankreich neuerdings sehr in Mode gekommen sind und speciell im Locomotivbau

vielfach angewendet werden. Oestlich von der Maschinenhalle begrenzt noch eine

schmälere Halle diesen Flügel des Ausstellungsgebäudes, enthält jedoch nichts

speciell technisches.

Dagegen bieten die beiden östlichen Annexe Frankreichs noch eine

reiche Sammlung Maschinen aller Art. Zwischen denselben und dem Hauptgebäude erheben

sich die fünf französischen Kesselhäuser.

Das erste derselben (wie stets von Süden beginnend), von der Compagnie de Fives-Lille, fällt vor allem auf durch

seinen gewaltigen Kamin, der sich auf maſsigem guſseisernen Sockel in cylindrischem

Schaft aus Eisenblechtrommeln erhebt and mit geschmackvoll ausladendem Gesims,

gleichfalls aus Blech, abschlieſst; es enthält zwei riesige Locomotiv-Röhrenkessel,

deren Gase aus der Rauchkammer nach abwärts zum Kamin geleitet werden.

Im zweiten Kesselhaus von der Société

centrale de Pantin (Weyher und Richemond) sind

drei Paar über einander liegende Kessel, von denen die unteren, in herauszunehmender

Box, die Feuerung enthalten.

Das dritte Kesselhaus enthält Belleville'sche Dampferzeuger neuester Construction für 300e.

Im vierten Kesselhaus sind zwei einfache Bouilleur-Kessel mit

seitlichen Vorwärmern, von echt französischem Type zu sehen; sie sind von P. Villette in Lille.

Das letzte Kesselhaus überdacht in geschmackvoller

Eisenconstruction drei mächtige Lancashire-Kessel mit Vorwärmern von Chevalier Grenier und Droux im Lyon.

Der erste französische Annex, südlich der Porte Rapp, enthält in seinem südlichen Theil eine groſse Papiermaschine,

Druckerei-, Färberei- und Appreturmaschinen und noch einiges andere, das augenscheinlich nur aus

Platzmangel hierher gekommen ist. Der Antrieb der einfachen hier durchlaufenden

Transmission erfolgt von einer vortrefflich arbeitenden verticalen Halblocomobile

von Rikkers in St. Denis mit directem Antrieb der

Kurbel von einer Coulissenschleife an zwei seitlichen Kolbenstangen und mit äuſserst

empfindlicher Rider-Steuerung. Weiters dient hier zum Antrieb eine Locomobile mit

Farcot-Steuerung.

Die zweite Abtheilung dieses Annexes bildet die ausgedehnte, aber

dennoch ziemlich unvollständige Ausstellung französischer Eisenbahnen. Besonders die

Wagen sind mangelhaft vertreten, wenn verglichen mit den schönen Ausstellungen

österreichischer und deutscher Bahnen in Wien 1873; aber auch Locomotiven lassen

manchen Type vermissen; so sehen wir zwar 6 gewaltige Eilzugslocomotiven mit Rädern

von 2m oder mehr und meistens je einem vorderen

und einem hinteren Laufräderpaar, aber keine einzige normale Personenzugsmaschine,

und auch die Eilzugsmaschinen lassen erkennen, daſs noch viele ihrer Details nicht

endgiltig festgestellt sind. Durch besonders gute Arbeit ragt hier nur die Société des chemins de fer Paris Lyon Méditerrannée

hervor, sowohl in Locomotiven als einigen ausgestellten Werkzeugsmaschinen. Die

französische Nordbahn hat eine Eilzugslocomotive, ausgeführt von Köchlin in Mülhausen (Elsaſs), ausgestellt, bei welcher

in Folge der Nichtbetheiligung Deutschlands jedes Zeichen der fremden Provenienz

entfernt werden muſste.

Von der Société anonyme des atéliers de

construction de Passy ist eine Locomotive nach System Mallet ausgestellt, rechts mit groſsem, links mit

kleinem Cylinder, von denen jeder seine gesonderte Steuerung hat; die Maschine

erhält normal frischen Dampf nur im kleinen Cylinder, und expandirt im groſsen

Cylinder nach dem Compoundsystem, da die Kurbeln normal unter rechtem Winkel

geblieben sind; zum Anfahren und für schwere Steigungen ist in die Rohrverbindungen

ein Volldruckschieber eingeschaltet, der beiden Cylindern directen Dampf zu geben

ermöglicht (vgl. 1876 222 187) 394).

Der dritte Tract des südlichen französischen Annexes enthält

hauptsächlich Dampfkessel und Halblocomobilen; letztere sind von zahlreichen Firmen,

darunter auch von der bekannten Fabrik J.

Hermann-Lachapelle, ausgestellt, zeigen jedoch keine besonderen Neuerungen;

bemerkenswerth im Allgemeinen ist die zahlreiche Anwendung von

Farcot-Steuerungen.

Von Dampfkesseln ist verhältniſsmäſsig wenig ausgestellt und

meistens normales. Bemerkenswerth sind die schönen Blechschweiſs- und Börtelarbeiten

von Gebrüder Imbert in St. Chaumond (Loire), darunter

verschiedene geschweiſste Feuerbüchsen recht complicirter Form für die in Frankreich

beliebten Locomobilkessel, deren Stehkessel von einem verticalen Cylinder gebildet

wird, in welchen der Feuerkasten rund hineinragt und nur an der Stelle der Rohre

abgeflacht wird.

Meunier und Comp. in Fives-Lille zeigen „générateurs à vapeur semitubulaires“ mit zwei

Bouilleurs über dem Rost, darüber liegendem Hauptkessel mit Retoursiederohren. Die

vordere Rohrwand, welche beim Oeffnen der hier befindlichen Ausputzthüren dem Zuge

ausgesetzt wird, ist durch eine in ca. 50mm

Distanz vorgeschraubte Platte geschützt; dieselbe ist natürlich nach dem lichten

Durchmesser der Siederohre ausgebohrt, um den Heizgasen Durchgang zu gestatten.

Noch ist von A. Girard in Paris ein

Röhrenkessel mit cylindrischer Box in der Längsachse zu erwähnen, in welchem die

Rohre nicht direct in die Rohrwände eingezogen werden, sondern nach Constant (*1875 215 488) in

diese ein conischer Ring, in welchem das Rohr etwa 2mm rundum Spiel hat und schlieſslich durch Einpressen von Asbest

abgedichtet wird. Zum Herausnehmen der Rohre wird mit einem eigenen Kronbohrer der

Asbestring herausgebohrt.

Die beiden nördlichen Tracte dieses Annexes enthalten Modelle und

Zeichnungen von Gruben- und Förderanlagen und endlich eine schöne Collection

elektrischer und telegraphischer Apparate in allen möglichen Anwendungen.

Wir überschreiten den Haupteingang, die Porte Rapp, und kommen zum zweiten, nördlichen Annex Frankreichs. Die

ersten Blocks enthalten ein wahres Chaos von Gasapparaten, chemischen Apparaten,

Waschmaschinen, Chocolademaschinen, Feldbacköfen, Refrigeratoren und Eismaschinen,

Mühlen (merkwürdigerweise nur ein einziger Walzenstuhl), Trieurs und Sortirmaschinen

und allerlei Apparate zur Zucker- und Confiturenfabrikation, alles dies unter dem

Namen „Apparate und Verfahrungsarten der Chemie, Pharmacie und Gerberei, der

Landwirthschaft und der Nahrungsmittelfabrikation“ zusammengefaſst. Als

Antrieb dienen hier zwei Locomobilen gewöhnlicher Construction. Aufgefallen ist uns

eine mächtige Plandrehbank für Mühlsteine, welche von C.

Roger und Comp. in La Ferté sous Jouarre ausgestellt ist und im

Werkzeugsupport einen rotirenden Fräskopf mit eingesetzten Diamanten trägt (vgl.

*1877 226 576. 1878 227

532).

Der dritte Block, welcher den ganzen nördlichen Theil dieses

Annexes ausfüllt, enthält ausschlieſslich Locomobilen und landwirtschaftliche

Maschinen, bei welchen sich selbstverständlich manche hübsche Detailconstruction,

aber nichts wesentlich Neues findet. Als typisch erscheint der schon vorhin erwähnte

Locomobilkessel mit vertical cylindrischem Kasten; auffallend ist auch das häufige

Vorkommen von kleinen Locomobilen auf nur zwei Rädern. Eine derartige zweirädrige

Locomobile von der Compagnie de Fives-Lille trägt eine

Compound-Maschine, System Demenge, eine andere in sehr

netter Anordnung einen regulären Belleville-Kessel.

Zum Antrieb einiger landwirtschaftlichen Maschinen und der hier

auch noch untergebrachten Sägen von F. Arbey in Paris

dient eine hübsche Locomobile mit Farcot-Steuerung von Crespin und Marteau in Paris; dieselbe macht ihre 80 bis 100 Touren ganz

anstandslos und widerlegt so das gangbare Vorurtheil, daſs Farcot-Steuerungen nur

bei geringer Tourenzahl verwendbar seien.

Auf dem Marsfelde bleiben hiernach nur noch einige Pavillons zu

besichtigen. Vor allem der Glanzpunkt der Ausstellung, der Pavillon von Schneider und Comp. zu Creuzot, ferner der Pavillon der

Compagnie des fonderies et forges de Terre-Noire,

welcher auſser einer imposanten Zusammenstellung von Walzproducten und Eisenguſs

speciell noch sehr schöne Muster von Stahl-Façonguſs enthält. Aehnliches ist auch in

dem Pavillon der Compagnie de St. Chaumond (Director

Montgolfier) zu sehen, hier auſserdem einige

interessante Panzerplatten, welche durch Zusammenschweiſsen und Walzen mehrerer

schwächerer Stahlplatten gebildet sind.

Wir verlassen das Marsfeld und sehen, zur Jena-Brücke gehend,

längs der Seine links die commercielle Ausstellung der französischen Seehäfen,

rechts den Marine-Annex und hinter demselben den Annex für Pumpen. Beide waren

Anfang Juli noch nicht eröffnet und enthielten, soweit sich aus dem hier

herrschenden Chaos schlieſsen lieſs, noch wenig bemerkenswerthes.

Jenseits der Jena-Brücke, auf dem Trocadero, zeigt sich rechts der

Annex für die Ingenieurwissenschaften, welcher auch erst Ende Juni eröffnet wurde;

links sind noch drei kleinere Hallen dem Eisenbahnwesen gewidmet und enthalten das

interessanteste dieser Branche in der Ausstellung.

Der erste Pavillon enthält speciell Straſsen-Locomotiven und

Wagen, u.a. von Tilkin Mention aus Lüttich und von der

Compagnie de Fives-Lille je eine kleine

Locomotivmaschine mit zwei gekuppelten Achsen, von Cail

eine „feuerlose“ Locomotive, System Lamm-Francq

(1877 226 428), von L.

Mékarski einen automobilen Wagen und eine Locomotive für Straſsenbahnen,

beide mit comprimirter Luft arbeitend.

Der zweite Pavillon enthält verschiedenes Eisenbahnmaterial,

darunter herrliche schmiedeiserne Räder, deren interessante Fabrikation Specialität

von Lucien Arbel in Rive de Gier ist.

Im dritten Pavillon endlich ist die „transportable Eisenbahn

für landwirtschaftliche Zwecke“ von Decauville

(1878 227 310) in Gleisen, Wechseln, Drehscheiben,

Waggons und Locomotiven ausgestellt, und wird so ein anschauliches Bild dieser

bedeutungsvollen Neuerung gegeben. Hier sehen wir auſserdem zwei Dampfwagen von A. Bollée in Mans (1876 219

275), die aber mehr dem ersten als dem achten Decennium dieses Jahrhunderts

anzugehören scheinen.

Schlieſslich sind noch verschiedene interessante Schmalspur-Locomotiven

ausgestellt., darunter auch die schon oben erwähnte der Société des Batignolles.

Hiermit schlieſst unser Rundgang durch die maschinen-technischen Abtheilungen der

Ausstellung; es ist überflüssig zu sagen, daſs begreiflicherweise vieles Wichtige

und Bedeutungsvolle übersehen wurde; aber auch darauf möge hingewiesen werden, daſs

selbst Anfang Juli noch manches erst in der Aufstellung begriffen, anderes noch gar

nicht an Ort und Stelle war. Auch so möge diese Uebersicht wenigstens den Nutzen

haben, dem Besucher die ersten Orientirungsgänge in der Ausstellung zu ersparen oder

zu erleichtern, und denen, welche nicht die Ausstellung besuchen, ein gewisses Bild

über den allgemeinen Eindruck der siebenten Weltausstellung zu verschaffen.

Specielle Charakterisirungen einzelner Maschinengattungen, Vergleichung der Praxis

verschiedener Länder und Schlüsse über die voraussichtliche Entwicklung der hier

auftretenden neuen Gedanken können rationeller Weise erst im Verlaufe der einzelnen

Notizen vorgeführt werden. Auch läſst sich bei der mehr oder weniger unvollständigen

Ausstellung der fremden Länder, welche doch meistens nur Auſsergewöhnliches zur

Ausstellung senden wollen, nur bei der französischen Ausstellung ein Urtheil über

die normale Praxis im Maschinenbau bilden. Da fällt

zunächst in die Augen der wahrhaft nationale Charakter

der französischen Industrie, welche sich wie vor dem Import fremder Fabrikate durch

Schutzzölle so vor der Nachahmung fremder Gedanken durch das allüberall hoch

entwickelte Selbstbewuſstsein schützt. Der sonst allgemein präponderante Einfluſs

Englands ist hier nirgends sichtbar, und hierin dürfte vielleicht die hauptsächliche

Ursache zu finden sein, daſs uns deutschen Ingenieuren, denen immer mehr oder

weniger englischer Maschinenbau als Ideal vorschwebt, so vieles an französischen

Maschinen durchaus nicht gefallen will.

Bedenkt man aber, daſs trotzdem diese Maschinen gut, dauerhaft und billig arbeiten,

daſs dabei der Maschinenfabrikant und das ganze Land reich und reicher wird, daſs

Frankreich allein in der ganzen Welt die Krisis der letzten Jahre fast unbemerkt

vorüberziehen sah, so muſs man anerkennen, daſs diese nationale Abschlieſsung in

materieller Hinsicht gewiſs ihr Gutes hat.

Dieser Schutz des Eigenen gegen Fremdes macht sich nicht allein im groſsen Ganzen,

sondern fast bei jedem Einzelnen geltend; daher gehen die gediegenen

Normalconstructionen ab, welche englische Maschinen so imposant machen, und manches

absonderliche Gebilde, bisweilen an Amerika erinnernd, wird gezeichnet und

ausgeführt. Während aber in Amerika bei derartigen Fällen gewöhnlich nur die Praxis

ihr Wort spricht und das Studium, die Theorie, ignorirt wird, findet bei Frankreichs

hochgebildetem Ingenieurstande vielleicht etwas Gegentheiliges statt; in anderen

Ländern geht leider der Praxis die Erfindungsgabe, dem Wissen der Muth ab.

Darum muſs die deutsche Industrie so oft den Vorwurf der Nachahmung hinnehmen, obwohl

sie Wissen und Können zu einer nationalen Industrie reichlich besitzt. Möge endlich

die Zeit kommen, wo wir es verstehen, den reichen Bildungsstoff, der im Volke

angesammelt ist, auch thatkräftig wirksam zu machen, und wir werden ebenso sehr uns

selbst, als dem gemeinsamen Interesse aller Culturvölker genutzt haben!

Müller-Melchiors.

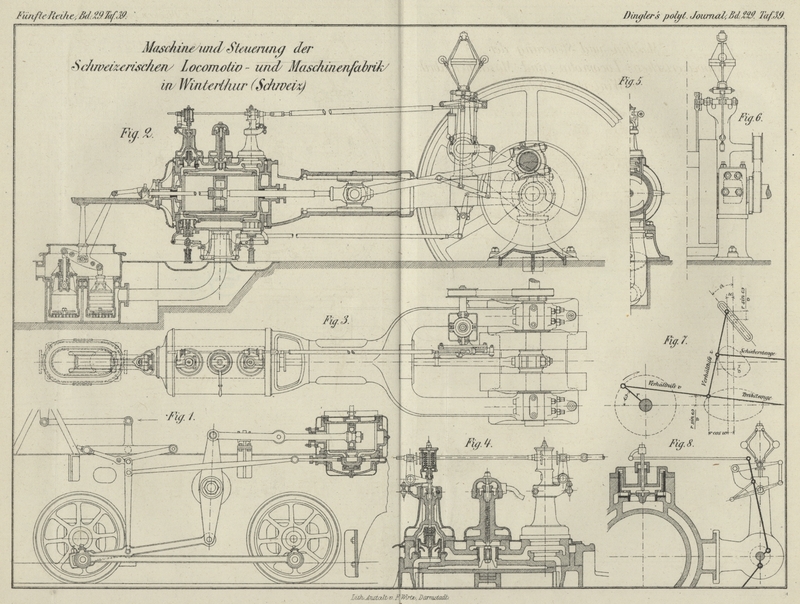

Maschine und Steuerung der Schweizerischen Locomotiv- und

Maschinenfabrik zu Winterthur. (Tafel

39.)

In der vortrefflichen Ausstellung der Schweizerischen Maschinenfabriken nimmt die

oben genannte Firma, deren Werkstätten unter der Leitung des bekannten Ingenieurs

Ch. Brown stehen, einen hervorragenden Rang ein.

Die Fabrik hat auſser einer Schmalspur- und einer Straſsenbahn-Locomotive,

entsprechend dem zweiten Theil ihres Titels, auch eine Dampfmaschine ausgestellt und

darin gewissermaſsen die Vorzüge der Locomotivmaschine auf die Stabilmaschine

übertragen. Leichtigkeit, Kühnheit der Construction, elegante Formen und prachtvolle

Ausführung aller Details, ohne Entfaltung unnützen Prunkes, zeichnen diese Maschine

schon beim ersten Anblick vor vielen anderen aus, und der wunderbar ruhige Gang, in

dem sich ihre 120 Touren in der Minute abspielen, kann das günstige Urtheil nur noch

befestigen. Sie ist entsprechend der ausgesprochenen Tendenz unsers Decenniums eine

Ventilmaschine, unterscheidet sich aber gleich der Collmann'schen Maschine (*1877 225 316) von den

anderen Ventilmaschinen der Ausstellung dadurch, daſs kein Auslösemechanismus

vorhanden ist und somit auf den plötzlichen Schluſs der Einströmung verzichtet wird.

Das Ventil steht vom Momente der Eröffnung bis wieder zum Abschluſs stets unter dem

Einflusse festgegliederter Steuerungsorgane und kann daher eine viel höhere

Tourenzahl mitmachen, als wenn es, zum Beginn der Expansion ausgelöst, unter dem

Stoſse von Federn oder Gewichten auf seinen Sitz geschleudert würde. Daſs hierbei

der Abschluſs verlangsamt und dadurch die Vollkommenheit der inneren Steuerung

beeinträchtigt wird, ist offenbar; andererseits werden Ventile und Sitze mehr

geschont, die äuſseren Mechanismen einfacher und dauerhafter und die mindere

Vollkommenheit des Abschlusses durch die Vortheile hoher Tourenzahl theilweise

wieder hereingebracht (vgl. 1877 225 317). In der

Wesenheit ihres Effectes stimmt die Brown'sche Steuerung mit einer gewöhnlichen, und

zwar der Gooch'schen Coulissensteuerung, beiläufig überein; sie ist daher in

gleicher Anordnung auf einfache Muschelschieber anwendbar und in dieser Form an der

Straſsenbahn- und der Schmalspur-Locomotive der Austellung angebracht; wir beginnen unsere Beschreibung

mit letzterer.

Hier liegt, wie aus Fig. 1 Taf.

39 ersichtlich, der Cylinder hoch oberhalb der zwei gekuppelten Achsen und treibt

dieselben mittels einer Blindwelle an, auf welcher beiderseits Balanciers angebracht

sind – eine Anordnung, welche behufs bequemer Disposition im Allgemeinen

empfehlenswerth ist und hier auch mit Rücksicht auf die Steuerung vorgezogen werden

muſste. Die Treibstange, welche vom Balancier zum Hinterrade führt, hat im zweiten

Drittel ihrer Länge einen Bolzen angebracht, welcher somit die bekannte, einer

Ellipse sehr ähnliche Curve beschreibt.Die

Verwendung dieser Bewegung in einer Dampfmaschinensteuerung ist unseres

Wissens zuerst von Deprez (*1876 219 9) 221 97) gemacht

worden. Hier ist nun die verticale Stange angelenkt, welche die

Excenterstange einer gewöhnlichen Steuerung vertritt; das obere Ende derselben

greift an einem Lenker an, der einerseits von einem um festen Drehpunkt schwingenden

Hebel geführt wird, andererseits in einer drehbaren Hülse gleitet und derart einen

angenäherten Ellipsenlenker bildet. In Folge dessen wird das obere Ende der

Excenterstange in einer Graden, senkrecht zur Verbindungslinie beider

Lenkerdrehpunkte, geführt, und jeder Zwischenpunkt der Excenterstange beschreibt

eine eigentümliche birnförmige Curve, die sich in der Nähe des geradegeführten

Punktes wieder einigermaſsen einer Ellipse nähert. Hier wird nun die

Schieberbewegung abgeleitet und der unterhalb des Cylinders liegende, mit Trick'schem Kanale versehene und entlastete Schieber in

der aus Fig. 1

ersichtlichen Weise bewegt. Wird das Verbindungsglied der beiden Lenkerdrehpunkte

verstellt, was wie bei einer Coulissensteuerung mittels des Reversirhebels

geschieht, so neigt sich auch die Geradführungslinie und mit ihr die Curve des

Schieberführungspunktes parallel zum Reversirhebel. Die Füllung wird vergröſsert, je

stärker die Neigung wird; die Maschine fährt vorwärts, wenn die Reversirstange in

der Richtung des Pfeiles verdreht wird, rückwärts bei der entgegengesetzten

Verstellung.

In ähnlicher Weise ist die Steuerung bei der Straſsenbahn-Locomotive angeordnet; auch

hier wird die Bewegung des Kolbens mittels Balancier auf die Räder übertragen; sie

wiegt 7t,5 im Dienst und ist die Modification

einer gewöhnlichen Locomotivmaschine mit dem hauptsächlichen Unterschiede, daſs die

Feuerbüchse den Rundkessel bedeutend überragt und einen groſsen Wasserbehälter

bildet, damit sich der Führer längere Zeit hindurch weder um die Speisung, noch um

das Feuer zu kümmern hat.

Die Stabilmaschine ist in Fig. 2 und

3 im Längsschnitt und Grundriſs, in Fig. 4 im

vergröſserten Längsschnitt durch den Cylinder und in Fig. 5 und

6 im halben Querschnitt durch den Cylinder, bezieh. Vorderansicht,

gezeichnet. Der mit Dampf geheizte Cylinder ist in ähnlicher Weise wie bei der

Sulzer-Steuerung mit den Eintrittventilen oben, den Austrittventiten unten

construirt, letztere in der aus Fig. 2

ersichtlichen Weise bewegt. Die Eintrittventile und die zu ihrer Bewegung dienenden

kleinen Winkelhebel sind aus Fig. 4

genauer zu ersehen. Es sind Doppelsitzventile, welche von den Kämmen der

Ventilspindel erfaſst werden und sich daher frei drehen können; sie werden von dem

nach aufwärts verlängerten Ventilsitze central geführt und finden in dem beim

Niedergange hier eingeschlossenen Dampf zur Vermittlung sanfteren Aufsitzens ein

Dampfkissen. In den verticalen Armen der Winkelhebel ist die Schieberstange geführt

und kommt mit ihren plattenförmigen Anschlägen abwechselnd mit dem hinteren oder

vorderen Winkelhebel in Berührung; in ihrer Verlängerung zur Excenterstange ist sie

aus einem Gasrohre gebildet. Der Steuermechanismus entspricht vollständig dem früher

beschriebenen und ist geschmackvoll am Regulator angeordnet.

Hier ist der oben besprochene Ellipsenlenker angebracht und trägt an dem

Verbindungsglied der Drehpunkte einen Bügel, welcher den Regulatorständer umfaſst

und in der aus Fig. 6

ersichtlichen Weise die Lagerung der Geradführung vermittelt. Am unteren Ende

empfängt die Excenterstange ihre Bewegung von der Treibstange – hier nicht direct,

sondern zur Verminderung des Hubes durch Vermittlung eines Zwischengliedes. Die

Verdrehung der Geradführung findet selbstverständlich vom Regulator statt; zu dem

Zwecke wird der Regulatormuff von einem Bügel umfaſst, der in seiner Verlängerung

nach rechts an einer festen Zugstange aufgehängt ist (vgl. Fig. 2),

während links eine Zugstange zum Oelkatarakt führt und in der Mitte an das

Verbindungsglied der Geradführung angelenkt ist.

Von den übrigen Details der Maschine ist speciell die eigenthümliche Anordnung des

Bettes bemerkenswerth. Dasselbe schlieſst sich hinten an den central gestützten

Dampfcylinder an, zieht sich als geschlossener Cylinder, die Kreuzkopfführung

bildend, nach vorn und geht endlich in zwei Arme aus, welche die Schwungradlager

tragen und unterhalb derselben in Tragfüſse ausgehen. Die Lager sind vertical

getheilt, die verzahnten Deckel oben mit zwei Schrauben befestigt und zum

Nachstellen der Lagerschalen oben und vorn Stellschrauben angebracht; unterhalb des

Lagers wird der hier runde Tragfuſs von einem Band umgeben, welches als Tropfschale

dient. Zwischen den beiden Lagern und knapp an denselben anliegend befinden sich

zwei guſseiserne Kurbelscheiben, verbunden durch den starken Kurbelzapfen, der von

der Treibstange, mit gleichfalls vertical getheiltem Kopf, ergriffen wird. In der

vorderen Kurbelscheibe ist nur ein kurzes Stück Welle eingepreſst, um zur Lagerung

zu dienen; über das hintere Lager geht die Welle hinaus, trägt hier das

Riemenschwungrad und findet noch ein drittes Lager auf getrenntem Ständer.

Hinter dem Dampfcylinder stehen die zwei einfach wirkenden Luftpumpen, welche von der

nach rückwärts verlängerten Kolbenstange durch einen Winkelhebel angetrieben werden

(vgl. Fig. 2). Das die Luftpumpe umgebende Gehäuse, welches gleichzeitig den

Condensator und den Ausguſsbehälter bildet, enthält die Lager des Winkelhebels und

trägt mittels einer Säule das hintere Ende der kleinen Kreuzkopfführung, deren

vorderes Ende am Cylinderdeckel befestigt ist. Diese ganze Anordnung, welche auch

bei den Sulzer'schen Ausstellungsmaschinen wiederkehrt,

macht einen vortrefflichen Eindruck. Das vom Cylinder zum Condensator führende

Ausströmrohr ist in Fig. 1 und

3 ersichtlich. Hinter demselben mündet das Dampfrohr in den

Cylindermantel ein und gelangt von hier aus durch das zwischen den Einströmventilen

befindliche Absperrventil zum Cylinder. Auch dieses ist ein Doppelsitzventil, dessen

lange Spindel einen den Steuerventilträgern nachgebildeten Ständer passirt und

endlich mit einer Kappe verbunden ist, welche dem Ständer mit steilem flachgängigem

Gewinde aufgeschraubt wird (vgl. Fig. 4). An

der Kappe ist ein Hebel befestigt, mit welchem das Ventil geöffnet und geschlossen

wird. Die Ventilspindel hat zur Dichtung Ringnuthen eingedreht, erhält aber

auſserdem oben eine Stopfbüchsenpackung.

Zum Schlusse möge noch in wenig Worten die Theorie der Steuerung berührt werden,

soweit sie sich überhaupt annäherungsweise geben läſst, und endlich die ältere Brown'sche Ventilsteuerung besprochen werden.

Es bezeichne in Fig. 7,

welche die Locomotivsteuerung der Fig. 1,

allerdings in verzerrten Verhältnissen, repräsentirt: r

den Kurbelradius, v das Verhältniſs der ganzen

Treibstangenlänge zu dem zwischen Kreuzkopfbolzen und Excenterstange

eingeschlossenen Stücke und ebenso z das Verhältniſs

der ganzen Excenterstangenlänge zu dem zwischen Geradführung und Schieberstange

eingeschlossenen Stücke, so besteht bei dem Verdrehungswinkel ω der Kurbel und α der

Geradführung finden Schieberweg ξ die Gleichung:

(\xi-u)=\frac{1}{z}\,(r\,cos\,\omega-u).

Der Werth u ergibt sich, indem

man die Neigung der Excenterstange ebenso wie die der Treibstange vernachlässigt,

bezieh. den Cosinus ihres Neigungswinkels gleich eins setzt, aus der Gleichung:

u=\frac{r}{v}\,sin\,\omega\,tg\,\alpha und

daraus

\xi=\frac{r}{v}\,tg\,\alpha\,\left(1-\frac{1}{z}\right)\,sin\,\omega+\frac{r}{z}\,cos\,\omega.

Hieraus läſst sich ohne weiteres das Zeuner'sche

Schieberdiagramm bilden, indem

\frac{1}{2}\,\frac{r}{v}\,tg\,\alpha\,\left(1-\frac{1}{z}\right)

die Ordinaten und \frac{1}{2}\,\frac{r}{z} die Abscissender Centralcurve

darstellen. Man ersieht auch daraus, daſs die Abscisse für alle Neigungswinkel der

Coulisse constant bleibt und wir somit genau das Diagramm einer Gooch'schen

Steuerung erhalten. Dem entsprechend sind auch die Eigenschaften dieser Steuerung zu

beurtheilen; es lassen sich mit derselben, bei Anwendung einer Schiebersteuerung,

ebenso wenig Füllungen unter 30 Proc. erreichen, ohne eine auſserordentlich groſse

Compression zu veranlassen. Bei der Ventilsteuerung dagegen, wo nur der Einlaſs

durch diesen Mechanismus besorgt wird, lassen sich auch die Diagrammkreise, welche

sonst für den Rückwärtsgang gelten, zum Vorwärtsgang benutzen und demgemäſs beliebig

kleine Füllungen erzielen. Allerdings fällt hierbei die Ventilerhebung sehr klein

aus, wie dieselbe auch thatsächlich beim Leerlauf der Ausstellungsmaschine kaum mehr

als 1 bis 2mm betrug.

Interessant ist, daſs die Hackworth'sche Steuerung,

deren Theorie wir in D. p. J. * 1876 219 4 aufstellten, genau dieselben Resultate ergibt, wie

denn überhaupt zwischen beiden Steuerungen eine gewisse Verwandtschaft existirt; bei

der Anwendung auf Locomotiven haben beide den Nachtheil, daſs durch die Wirkung des

Federspieles bedeutende Ungenauigkeiten entstehen.

Derselbe Mechanismus ist übrigens schon bei der älteren Brown'schen Steuerung angewendet, wie sie in Fig. 8

angedeutet ist. Hier dient derselbe jedoch nur zur Bewegung des Hilfsventiles,

welches auf dem Hauptventil aufsitzt und bei seiner Verdrehung das Anheben des

letzteren bewirkt. Dies geschieht dadurch, daſs das Hauptventil nach oben zu einem

Kolben erweitert ist, dessen Inneres durch eine Zahl enger Bohrungen mit dem

Dampfraum communicirt. Dadurch findet im Ruhezustande auf beiden Seiten des Ventiles

gleicher Druck statt; wie aber der Drehschieber die kleinen zum Cylinder führenden

Bohrungen, welche er bis jetzt verdeckt hatte, öffnet, strömt der oberhalb des

Kolbens befindliche Dampf in den Cylinder, wo grade Ausströmung stattfindet, und der

frische Dampf kann durch die Kolbenbohrungen nicht rasch genug nachdringen; es

bildet sich ein Ueberdruck, das Ventil hebt sich, schlägt wider den Deckel an und

verschlieſst so die Oeffnungen. In Folge dessen bleibt es so lange gehoben, bis der

Drehschieber absperrt, worauf der oberhalb durchsickernde Dampf wieder Spannung

gewinnt und endlich den Niedergang des Ventiles bewirkt. Die Steuerung beruht auf

gleichem Principien wie die Mehrzahl der bei direct wirkenden Pumpen angewendeten

Steuerungen und theilt wohl auch deren Fehler mit dem Verlust des Steuerdampfes und

nicht absoluter Verläſslichkeit; aber auch sie legt Zeugniſs ab von dem vielseitigen

Erfindergenie ihres Schöpfers Ch. Brown.

Müller-Melchiors.

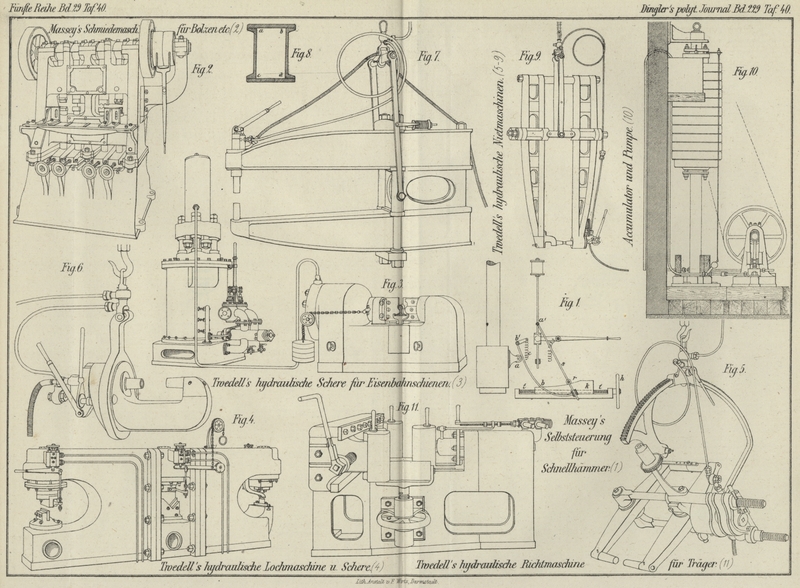

Massey's Dampfhammer und Schmiedemaschine. (Fig.

1 und 2 Taf.

40.)

Von Dampfhämmern ist noch bemerkenswerth die Ausstellung von B. und S. Massey in Openshaw bei Manchester, von welcher Firma nebst zwei

im kleinen Maſsstabe ausgeführten gangbaren Modellen 5 Hämmer ausgestellt sind,

welche der Reihe nach 25, 75, 175, 250, 2500k

Gewicht des Hammerbärs aufweisen. Die beiden ersten und der vierte haben

Selbststeuerung und Handsteuerung vereinigt, der dritte hat blos Selbststeuerung und

ist ein sogen. Schnellhammer, der fünfte hat blos Handsteuerung und

Selbstumsteuerung beim höchsten Hube des Hammerbärs als Sicherheitsvorkehrung.

Die Selbststeuerung ist zur Veränderung der Hubhöhe eingerichtet und weist zwei

interessante Anordnungen auf. Die eine ist schon seit der Wiener Weltausstellung

1873 bekannt und in D. p. J. *1874 212 286 beschrieben; die Hubänderung geschieht mittels

Stellhebel und Sperrquadrant. Das andere beim zweiten Hammer angewendete neue Detail

bewirkt direct die Verstellung des Schiebers, bezieh. des Bolzens a' (Fig. 1 Taf.

40) durch die in denselben eingehängte Schubstange s,

die mit der Rolle r auf der gekrümmten Bahn des Keiles

k gleitet. Die Achse b' ist hier im Ständer gelagert und der eine Arm des Winkelhebels bb' wird wie früher durch eine Feder c an der Rolle a anliegend

erhalten. Wird der Keil k mittels des Handrades h durch die Schraube t

nach einwärts geschoben, so wird a' gehoben, im

entgegengesetzten Falle gesenkt und dadurch die Hubveränderung bewirkt. Die Stange

s erhält die oscillirende Bewegung vom gebogenen

Arme b des Winkelhebels, der an seinem Ende ein Auge

besitzt, in welches die Verlängerung von s achsial

verschiebbar eingreift. Die oscillirende Bewegung von s

um die Achse a' aber bewirkt die Bewegung des

Kolbenschiebers während jedes Hubes, somit die Dampfvertheilung. Der Schnellhammer

macht bei vollem Dampfdrucke 400 bis 500 Schläge in der Minute.

Bezüglich der Ausführung mag noch bemerkt werden, daſs die vier

kleineren Hämmer durchwegs Schmiedeisen als Material für den Fallbär aufweisen, um

Sicherheit gegen durch Stöſse leicht eintretende Brüche zu gewähren. Der Fallbär des

groſsen Hammers dagegen ist, wie sonst üblich, aus Guſseisen hergestellt. Kolben und

Kolbenstange sind aus Schmiedeisen in einem Stücke geschmiedet. Die kleinen Hämmer

arbeiten durchwegs mit Oberdampf, der groſse kann sowohl mit, als auch ohne

Oberdampf benutzt werden. In letzterem Falle wird durch eine Stellschraube der

Ausschlag des Hand-Steuerhebels derart beschränkt, daſs die Dampfeinströmung über

den Kolben nicht erfolgen kann.

Von derselben Firma ist noch eine Schmiedemaschine für Bolzen etc. und eine Kreissäge

zum Schneiden glühenden Eisens ausgestellt. Bei der Schmiedemaschine, welche in Fig.

2 Taf. 40 dargestellt, kann das Untergesenke während des Ganges der

Maschine der Höhe nach verstellt werden, und zwar wird dies von Massey durch Verschiebung der keilförmigen Unterlagen

bewirkt. Die Maschine besitzt vier Stempel von je 89mm Durchmesser, welche wie bei der bekannten Whitworth'schen Schmiedemaschine durch Excenter niedergedrückt und durch

Spiralfedern gehoben werden. Die Untergesenke ruhen, wie erwähnt, auf in Schlitzen

geführten und durch Schrauben niedergehaltenen keilförmigen Stücken, welche mittels

Schraubenspindeln und an deren beiden Enden angebrachte Handräder von beiden Seiten

der Maschine aus verstellt werden können. Beide Seiten der Maschine sind

Arbeitsseiten, und können daher stets zwei, auch vier Arbeiter die Maschine

benutzen. Zur Auflage der Arbeitsstücke sind verstellbare Stützenwinkel auf die

Tischplatte aufgeschraubt. Die Excenterwelle ist aus Stahl gefertigt, die Lager für

dieselbe sind mit Weiſsmetall ausgegossen. Die Antriebsriemenscheiben haben 355mm Durchmesser und 95mm Breite. Die Tourenzahl derselben beträgt 750 in der Minute, das

Gesammtgewicht der Maschine 3200k; zum Betriebe

derselben ist 1e erforderlich.

Tweddell's hydraulische Schere für Eisenbahnschienen.

(Fig. 3 Taf. 40.)Auf Tafel 40 ist zu lesen „Tweddell“ statt „Twedell.“

Eines der interessantesten Stücke der englischen Ausstellung ist die hydraulische

Schere von Tweddell, welche in Fig. 3 Taf.

40 dargestellt und von der Hydraulic Engineering

Company in Chester ausgestellt ist; die zugehörige direct wirkende

Dampfpumpe, nach Taylor's System wurde bereits in D. p. J. * S. 122 d. Bd. ausführlich beschrieben. Die

Verbindung zwischen der Schere und der Preſspumpe ist durch ein Preſsrohr mit

entsprechenden Krümmungen hergestellt. Die Schere, welche den Preſskolben von 300mm Durchmesser enthält, wiegt 4t und kann frei auf das Fundament gestellt werden,

ohne irgend eine weitere Befestigung zu erfordern. Die Preſspumpe besitzt einen

Dampfkolben von groſsem Durchmesser, welcher mit einem Pumpenkolben von kleinem

Durchmesser direct durch dieselbe Kolbenstange verbunden ist. Das Wasser wird durch

das Preſsrohr mit Ausschluſs irgend welcher Ventile in den Preſscylinder der Schere

geleitet und kehrt wieder in den Pumpencylinder zurück, wenn der Druck auf den

Dampfkolben aufhört. Ein einziger Hub des Pumpenkolbens genügt für einen vollen Hub

des Preſskolbens. Die Preſspumpe, welche ebenfalls keiner weitern Befestigung auf

dem Fundamente bedarf, wiegt 5t Mit Inbegriff blos

noch eines kleinen transportablen Dampfkessels wird hier die Arbeit ausgeführt,

welche sonst eine Maschine von mindestens 18t

Gewicht, eine bedeutende Fundirung, eine Transmission und eine Antriebsdampfmaschine

sammt Kessel dazu beanspruchen würde. Diese hydraulische Schere kann übrigens auch

als Lochmaschine verwendet werden.

Die Ingangsetzung der Preſspumpe erfolgt durch einen vom Maschinenwärter zu

stellenden Hebel. Der Abschluſs der Dampfeinströmung erfolgt selbstthätig, so daſs

der Dampf noch expandiren kann, und zwar durch eine in entsprechender Höhe vorhandene

Oeffnung, deren drei seitlich angebracht und durch Hähne verschlieſsbar sind, wie

aus Fig. 3 deutlich ersichtlich ist. Hat der Kolben diese Oeffnung

überschritten, so tritt der Dampf aus und schlieſst den Eintrittkanal durch

Vermittlung eines Kolbenventiles. Ist die Arbeit vollendet, so bewirkt die

Hebelbewegung den Austritt des Dampfes auf der anderen Seite dieses Kolbenventiles

und öffnet dann neuerdings das Dampfeinströmungsrohr. Der Dampfverbrauch ist dabei

nach Maſsgabe der erforderlichen Leistung regulirt. In dem Falle, als der

Maschinenwärter vergessen würde, den einen der drei seitlichen Ausströmhähne

vollständig zu öffnen, bevor er den Einströmhahn öffnet, würde ein breiter Kanal,

welcher an der oberen Stelle des Dampfcylinders angebracht ist, den Dampf in der

höchsten Stellung des Kolbens über den Kolben treten lassen und diesen ins

Gleichgewicht stellen. Die Zurückbewegung des Preſskolbens mit dem Schermesser

erfolgt durch Gegengewichte, welche an Ketten gehängt sind; letztere sind durch

Rollen aus der verticalen in die horizontale Richtung abgelenkt. Zur Geradführung

des Schermessers ist der Preſskolben unten mit einem Fuſse versehen, welcher auf

einer gehobelten Paſsleiste des Bettes gleitet. Die äuſserst sinnreiche Einrichtung

der ganzen Maschine und ihre Einfachheit sichern mit geringen Kosten einen

regelmäſsigen Betrieb dieses mächtigen Werkzeuges.

Von der Hydraulic Engineering Company in Chester sind

noch eine Reihe hydraulischer Maschinen ausgestellt, wovon die wichtigsten im

Folgenden kurz besprochen werden sollen.

Tweddell's hydraulische Lochmaschine und Schere. (Fig.

4 Taf. 40.)

Diese in Fig. 4 Taf.

40 dargestellte Maschine besitzt drei hydraulische Preſskolben von gleichem

Durchmesser (300mm) wie die vorbeschriebene Schere

für Eisenbahnschienen; der erste Kolben trägt eine gerade Schere, der mittlere eine

Winkelschere, der letzte den Lochstempel. Diese 3 Kolben sind jedoch im Querschnitte

nicht kreisrund, sondern zur Verhinderung der Verdrehung des Schermessers mit einer

angehobelten Fläche versehen, welche sich gegen einen in die Stopfbüchse eingelegten

Keil anlegt. Diese Maschine hat wie die vorgenannte zunächst den Hauptvortheil, daſs

keinerlei Räderwerk, keine Welle und kein Riemen zum Betriebe erforderlich sind;

daſs ferner keine Brüche durch momentane Umsetzung der lebendigen Kraft von

Schwungmassen eintreten können, wie groſs auch die zwischen die Schermesser

eingebrachten Eisenquerschnitte sein mögen. Es kann eben der Druck auf das

Schermesser nur ein ganz bestimmtes Maximum erreichen, das durch die vorhandene

Wasserpressung begrenzt ist, und für welches die Dimensionen der Maschine berechnet

sind.

Die drei hier vereinigten Werkzeuge sind ganz unabhängig von einander und können auch

getrennt in irgend welcher passend erscheinenden Weise gegen einander aufgestellt

werden. Dadurch ist der bedeutende Vortheil gesichert, daſs, falls ja jemals ein

unvorhergesehener Bruch eines Theiles einen Stillstand herbeiführt, nicht sofort die

ganze Maschine auſser Verwendung kommen muſs, sondern die nicht gebrochenen beiden

anderen Werkzeuge ungehindert in Betrieb bleiben können. Die Lochmaschine hat noch

einen ganz besonderen Vorzug gegenüber der durch Riemen betriebenen, welcher darin

besteht, daſs der Lochstempel niemals unzeitig niedergeht, sondern nur dann, wenn

der Maschinenwärter mittels des Handhebels das Einlaſsventil für das Druckwasser

öffnet. Durch Anschrauben von Gesenken oder Stanzen kann diese Maschine auch als

Schmiedepresse oder als Druckwerk zum Prägen verwendet werden. Die Schermesser

können auch beliebig schief gegen die Ständerachse an den Kolben angeschraubt

werden, um das Abschneiden langer Stücke Flacheisen u. dgl. zu gestatten.

Am Steuerhebel ist eine abwärts hängende Stange mit verstellbaren Anschlägen

angebracht, wie in Fig. 4 links

und in der Mitte ersichtlich, welche in einem kleinen, am Preſskolben befestigten

Lager geführt ist und zur Hubbegrenzung dient. Durch die Verstellung dieser

Anschläge kann die Hubhöhe stets mit Leichtigkeit der, Blechdicke angepaſst werden,

so daſs jeder unnütze Wasserverlust vermieden ist.

Diese Maschine ist gleichfalls so schwer, daſs sie keine weitere Befestigung auf dem

Fundamente erfordert. Das Druckwasser wird einem Accumulator entnommen, welcher auf

100at Wasserpressung berechnet ist. Die

ausgestellte Maschine locht 25mm Durchmesser in

Blech von 19mm Dicke 600mm vom Rande und schert 19mm dicke Bleche auf dieselbe Entfernung vom Rande;

die Winkelschere endlich schneidet Winkeleisen von 100mm Schenkellänge und 12mm Dicke.

Tweddell's hydraulische Nietmaschinen. (Fig. 5 bis

10 Taf. 40.)

Von diesen Maschinen bekannten Principes (vgl. *1877 224

33) sind mehrere ausgestellt, welche sich durch die Detailconstruction der Ständer,

bezieh. der Träger der Nietstempel und Preſscylinder unterscheiden. Danach theilen

sich die ausgestellten Maschinen in eine fixe, auf festem Fundamente stehende, mit

fest verbundenen Ständerarmen und horizontaler Achse der Nietstempel, eine

halbtragbare, bei welcher die bekannte transportable Nietmaschine in einem

festgestellten Ständer durch einen Fuſstritt vertical verstellbar ist, um die Nieten

einbringen zu können, bei welcher die Achse der Nietstempel vertical steht, und

endlich mehrere tragbare Nietmaschinen, welche an Krahnen hängen. Die Rohrleitung

führt von der Krahnsäule zur Krahnkatze mit Gelenkstücken (vgl. * S. 418 d. Bd.),

von der Katze zum Aufhängestücke der Maschine in einer langgezogenen Spirale und endlich von hier zum

Preſscylinder in einem trompetenförmig gebogenen oder spiralförmig gerollten Rohre,

wie aus den Fig. 5 bis

9 Taf. 40 ersichtlich ist, welche die vier Typen der ausgestellten

tragbaren Nietmaschinen zeigen.

Die Nietmaschinen sind sämmtlich auf der Ausstellung im Gange. Da es jedoch nicht

gestattet ist, in den Räumen der Ausstellung ein Schmiedefeuer zum Hitzen eiserner

Nieten aufzustellen, so werden mittels derselben Nieten von Blei in entsprechend

vorgebohrte Nietlöcher eingezogen. Die Arbeit geht auſserordentlich rasch von

statten und das Ergebniſs ist ein sehr befriedigendes. Durchschnitte von in Eisen

ausgeführten Nietungen, welche in mehreren Exemplaren ausgestellt sind, zeigen

durchwegs guten Anschluſs der Nieten an das Blech, selbst bei ganz unmäſsig gegen

einander verschobenen Nietlöchern.

Das erforderliche Druckwasser liefert auch hier ein Accumulator und zwar derselbe,

welcher das Druckwasser für die vorbeschriebene Lochmaschine und Schere liefert.

Eine mit 3 Pumpenkolben versehene, durch Riemen angetriebene Pumpe sorgt dafür, daſs

der Accumulator stets mit dem hinreichenden Wasserquantum versehen ist. Fig.

10 Taf. 40 gibt ein Bild des Accumulators und der damit in Verbindung

stehenden Pumpe; derselbe ist ein sogen. Differential-Accumulator und besteht aus

einem Cylinder, welcher über die fesstehende verticale Kolbenstange geschoben und

mittels Stopfbüchsen an beiden Enden gegen die Kolbenstange abgedichtet ist. Die

untere Hälfte der Kolbenstange hat einen gröſseren Durchmesser als die obere, und

die Differenz beider Querschnitte gibt die Druckfläche. Wird die Pumpe in Bewegung

gesetzt, so steigt der Cylinder rasch aufwärts. Ist dieser hinreichend hoch gehoben,

so wird der Antriebriemen selbstthätig auf die Losscheibe geschoben und dadurch die

Pumpe abgestellt. Wird dem Accumulator Wasser entnommen, so sinkt der Cylinder und

bringt dabei zugleich die Pumpe wieder in Thätigkeit. Bei der ausgestellten Pumpe

wird der Riemen nur von Hand von der Festscheibe auf die Losscheibe gerückt, die

selbstthätige Abstellung ist hier nicht vorhanden. Durch auſsen um den Cylinder

gelegte zweitheilige Ringgewichte kann der Wasserdruck im Accumulator nach Belieben

regulirt werden. Die Differenz der beiden Querschnitte der Kolbenstangen, also die

Druckfläche, ist im Verhältniſse zu der durch eine Nietmaschine zum Einziehen einer

Niete verbrauchten Wassermenge gering und erfolgt daher beim Oeffnen des Ventiles

der Nietmaschine das Niedergehen des Accumulatorcylinders ziemlich rasch. In Folge

der dadurch erlangten Beschleunigung wird am Ende der Bewegung des Nietstempels ein

kleiner Stoſs auf die fertig eingezogene Niete ausgeübt, was für die Nietung als

vortheilhaft erachtet wurde.

Bezüglich der Ausführung ist noch zu bemerken, daſs bei der fixen Nietmaschine,

welche hauptsächlich zum Nieten von Locomotivkesseln bestimmt ist, der Gegenständer

aus Schmiedeisen hergestellt ist. Die freie Höhe im Einschnitte vom Boden bis zu den

Nietstempeln (Ausladung) beträgt bei dieser Maschine 1800mm. Diese Maschine ist stark igenug, um Nieten von

25 bis 30mm Durchmesser einzuziehen. Bei der in

Fig. 7 und 8

dargestellten tragbaren Nietmaschine sind die beiden mit einander fest verschraubten

Arme, welche Nietstempel und Preſscylinder tragen, ebenfalls aus Schmiedeisen

hergestellt, und zwar im Querschnitte hohl durch Schweiſsung bei a bis d (Fig. 8).

Diese Maschine ist hauptsächlich zum Nieten von Trägern bestimmt. Mit derselben

können Nieten von 19 bis 22mm Durchmesser

eingezogen werden und zwar in zwei Stellungen, bei horizontaler und bei verticaler

Lage der Achse der Nietstempel (Fig. 7 und

9). In der verticalen Lage verharrt die Maschine durch das Eigengewicht,

in der horizontalen ist sie durch einen federnden Anschlag gehalten, wie aus Fig.

7 deutlich ersichtlich ist. Die Maschine nach Fig. 5 kann

durch Schneckengetriebe im Räume beliebig eingestellt, daher in allen Lagen der

Nietnath angewendet werden. Die in Fig. 6

dargestellte Maschine ist nur für horizontale Lage der Achse der Nietstempel

eingerichtet und soll hauptsächlich zum Nieten der Feuerthüröffnung bei

Locomotivkesseln dienen und hat deshalb nur geringe Ausladung. Der Preſscylinder ist

bei dieser Maschine in einem Ringe solid gelagert und durch eingeschnittene

Schneckenzähne und im Ringe gelagerte Schnecke im Kreise drehbar.

Tweddell's hydraulische Träger-Richtmaschine. (Fig.

11 Taf. 40.)

Die von der obengenannten Firma ausgestellte hydraulische Trägerrichtmaschine hat

einen horizontalen Preſskolben von 130mm

Durchmesser. Die Träger werden auf zwei beiderseits am Ständer angebrachte vertical

verstellbare Rollen aufgelegt. Am Preſskolben und an den beiden Gegenlagern sind im

Gelenk eingehängte Druckstücke befestigt. Die Construction derselben ist im Uebrigen

aus Fig. 11 deutlich ersichtlich.

J.

Pechan.