| Titel: | Absperrventile von Fr. Reese und H. Lübbers. |

| Fundstelle: | Band 229, Jahrgang 1878, S. 510 |

| Download: | XML |

Absperrventile von Fr. Reese und H. Lübbers.

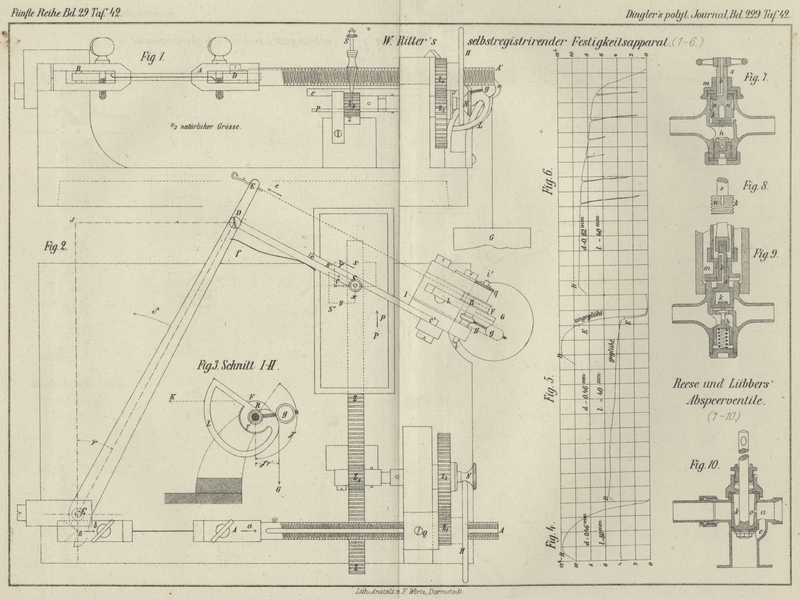

Mit Abbildungen auf Tafel 42.

Reese und Lübbers' Absperrventile.

Das vom Wasserwerksdirector Fr. Reese in

Dortmund im Deutschen Reich unter Nr. 1306 vom 2.

November 1877 ab patentirte Niederschraubventil verfolgt den Zweck, eine Reparatur,

bezieh. Auswechslung des Ventilkörpers ohne vorherige Entleerung der Zuleitung zu

ermöglichen und bei geschlossenem Ventil der Flüssigkeit in der Ableitung einen

Ausweg zu verschaffen. (Vgl. Reese's Hahn * S. 95 d.

Bd.)

Der ersten Bedingung ist durch Anbringung eines Hilfsventiles h (Fig. 7 Taf.

42) Genüge geleistet; dasselbe sitzt auf einem kurzen, von unten in das Gehäuse

geschraubten Gewindezapfen, welcher durch eine Lederscheibe und Ueberwurfmutter nach

auſsen abgedichtet ist. Durch entsprechende Drehung dieses Gewindezapfens mittels

eines in seine Höhlung gesteckten Vierkantschlüssels kann das Hilfsventil h behufs Abschlusses der Zuleitung gehoben und an den

Sitz gepreſst werden, worauf sich dann das Hauptventil v nach Herausschrauben der zu einem Gewindekolben k erweiterten Ventilspindel s beseitigen

läſst. Bemerkt sei, daſs die Ventilspindel ohne Stopfbüchse durch die obere

Verschluſskappe m des Gehäuses tritt und ein dichter

Abschluſs an dieser Stelle nur dann erfolgt, wenn sich bei ganz geöffnetem Ventil

die ringförmige Stirnfläche des Spindelkolbens k fest

gegen die Lederplatte zwischen dem Gehäuse und der oberen Verschluſskappe m legt. Diese einfache Anordnung läſst freilich keine

Mittelstellung des Ventiles behufs Drosselung der Flüssigkeit zu. Bei ganz

geschlossenem Ventil findet das Wasser der Ableitung durch die das Gewinde des

Spindelkolbens k (Fig. 7 und

8) stellenweise unterbrechenden Nuthen n und

die Bohrung b der Ventilspindel einen Ausweg ins

Freie.

Muſs das Ventil so angeordnet werden, daſs es von unten unzugänglich ist, so wird das

Hilfsventil h, so wie es Fig. 9 Taf.

42 zeigt, durch eine Feder belastet, welche bei jedesmaligem Heben des Hauptventiles

den selbstthätigen Schluſs des Hilfsventiles bewirkt. In der gleichen Figur ist auch

noch angedeutet, wie bei unterirdischen Leitungen der Ventilkörper und die obere

Verschluſskappe durch Röhren bis zum Straſsenniveau verlängert werden, wo dann erst

ihre Verbindung erfolgt; auch dient hier der Spindelkolben k lediglich zur Führung, da das Gewinde auf die Spindel selbst

aufgeschnitten ist.

Bei dem eben beschriebenen Ventil ist die Zuleitung noch nicht ganz abgesperrt, wenn

die Communication der Entwässerungsöffnung mit der Ableitung beginnt. Diesem

Uebelstand wird durch ein anderes Ventil (D. R. P. Nr. 1300 vom 11. August 1877) von

H. Lübbers in Reichenberg

begegnet. In dem Gehäuse dieses Ventiles (Fig. 10.

Taf 42) ist ein dicht eingepaſster Kolben k

verschiebbar, dessen Stange mit dem Hebel eines Druckständers in Verbindung steht. Die

untere Kolbenseite ist durch eine Manschette noch besonders abgedichtet; vollkommen

dichter Schluſs des Ventiles erfolgt dadurch, daſs der obere Rand des ausgehöhlten

Kolbens gegen die Lederscheibe gedrückt wird, welche gleichzeitig die Liderung

zwischen dem Ventilgehäuse und der Verschluſskappe mit der Stopfbüchse für die

Ventilspindel bildet.

Zur Entwässerung der Ableitung nach Schluſs des Ventiles dient nun eine Oeffnung l, welche beim Niederdrücken des Kolbens wieder

abgesperrt wird so zwar, daſs dieselbe bereits gänzlich geschlossen ist, bevor noch

der obere Kolbenrand die Durchgangsöffnung frei macht. Das sich bei raschem

Schlieſsen des Ventiles zwischen den Kolben und das Gehäuse drängende Wasser kann

durch die Oeffnung o des Kolbens nach der Ableitung a und von da nach dem Entwässerungsrohr gelangen. Der

Ventilkolben ist im geschlossenen Zustande vollständig entlastet, das Oeffnen des

Ventiles also auch bei groſsen Dimensionen und unter hohem Druck leicht möglich. Als

Uebelstand möchten wir die theilweise Verengung der Durchgangsöffnung durch die

Kolbenstange (Ventilspindel) bezeichnen.

H.

Tafeln