| Titel: | Kleinau's Sicherheitsschloss; von Prof. E. Hoyer. |

| Autor: | E. Hoyer |

| Fundstelle: | Band 229, Jahrgang 1878, S. 523 |

| Download: | XML |

Kleinau's Sicherheitsschloſs; von Prof. E. Hoyer.

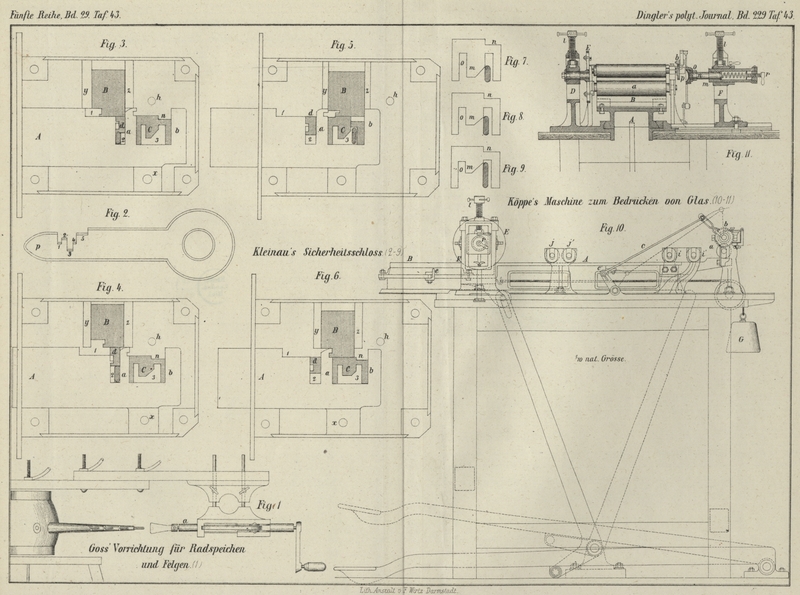

Mit Abbildungen auf Tafel 43.

Hoyer, über Kleinau's Sicherheitsschloſs.

Seitdem der Amerikaner Yale etwa ums

J. 1854 durch die Erfindung des sogen. „Steckschlüssels“ eine vollständig

neue Anordnung und Wirkungsweise der Theile herbeiführte, welche durch ihre relative

Stellung und Verschiebung die Unbeweglichkeit oder die Beweglichkeit des Riegels

eines Combinationsschlosses bedingen, und damit ein neues Princip für die Erbauung

von Sicherheitsschlössern aufstellte, welche unter dem Namen „Stechschlösser“

seit etwa 1862 in Deutschland bekannt geworden sind (vgl. *1865 175 344. 1877 224 480), hat es

auch hier nicht an gelungenen und miſslungenen Versuchen gefehlt, durch einfachere

und verbesserte Construction der Combinationstheile das Yale'sche Princip zur Geltung zu bringen.

Das Yale'sche Schloſs besteht dem

Wesen nach aus einem drehbaren, den Riegel verschiebenden Cylinder, welcher der

Länge nach mit einem etwa 2mm breiten und 15mm hohen Schlitz versehen ist, in welchem

seitwärts und radial zur Cylinderachse 3 bis 6 runde Bohrungen einmünden, welche die

Bestimmung haben, runde Stifte aufzunehmen, die aus einem Nebengehäuse so weit

heraus und in diese Löcher eintreten, daſs der Cylinder an der Drehung und der

Riegel dadurch an der Verschiebung verhindert wird, während umgekehrt die Wegräumung

der den Cylinder festhaltenden Stifte oder Zuhaltungen die Beweglichkeit des Riegels

durch den Cylinder herbeiführt. Zu diesem Zwecke wird nun in dem genannten, das

Schlüsselloch vertretenden Schlitz eine schmale, 2mm dicke Platte eingesteckt, welche mit der Längskante die Zuhaltungen bis

zur äuſseren Peripherie des Cylinders zurückdrängt, dadurch diesen frei macht und

nunmehr wie ein gewöhnlicher Schlüssel den Riegel durch Drehung in Bewegung setzt.

Die Sicherheit des Schlosses liegt dabei in der Verschiedenheit der Gröſsen, um

welche die Zuhaltungen zurückgeschoben werden müssen, und die an der Längskante des

Stechschlüssels correspondirende, zahnartige Einschnitte von ungleicher Tiefe nöthig

machen. Die Eigentümlichkeit des Principes dieses Schlosses liegt demnach darin,

daſs die Zuhaltungen rechtwinklig zur Achse, aber ohne Drehung des Schlüssels

verschoben werden, daſs die Bewegung des Riegels durch Drehung des Cylinders

(allerdings mit demselben Schlüssel) vor sich geht, und daſs durch die Form des

Schlüsselloches das Einbringen von Aufsperrwerkzeugen auſserordentlich erschwert

wird.

Mit Beibehaltung sowohl des Zuhaltungsprincips, als des Princips,

„den Riegel durch Drehung entweder mittels des Stechschlüssels selbst, oder

eines besonderen Drehorgans (Knopf, Olive etc.) zu bewegen“ sind auch

namentlich in Deutschland und Oesterreich eine Anzahl Schlösser ausgedacht und

gebaut, welche einen eminenten Scharfsinn in der Anordnung aufweisen und durch

groſse Sicherheit glänzen.

Vereinfacht wird offenbar das Combinationsschloſs noch, wenn statt

des oben genannten Drehprincips dasjenige in Anwendung gebracht wird, bei dem eine

directe Verschiebung des Riegels stattfindet, weil dann alle zum Drehen

erforderlichen Theile in Wegfall kommen.

Eine solche Vereinfachung ist nach dem Bayerischen Industrie-

und Gewerbeblatt, 1878 S. 124 an dem durch Fig. 2 bis

9 Taf. 43 dargestellten Sicherheits-Combinationsschloſs (D. R. P. Nr. 504

vom 3. Juli 1877) aus der Fabrik von Kleinau und Comp.

in Hamburg, welches im Uebrigen das oben angedeutete Zuhaltungsprincip aufweist, zur

Ausführung gebracht. Dasselbe gehört daher zu der Gattung der Stechschlösser, mit

einem in Fig. 2 in n.

Gr. gezeichneten platten Schlüssel und besteht zunächst aus dem Riegel A und den Zuhaltungen B.

Der gehörig sicher geführte Riegel A nimmt bei x einen durch Einschrauben zu befestigenden Stift auf,

der nach auſsen tritt, um von hier aus, durch die Hand geführt, den Riegel zu

bewegen. Ferner hat derselbe drei Einschnitte 1, 2, 3

von verschiedener Breite und Tiefe zur Aufnahme derjenigen Theile, welche die

Sperrung veranlassen oder aufheben, wie dies aus den durch Fig. 3 bis

6 vor Augen geführten vier verschiedenen Stellungen des Riegels und der

Zuhaltungsorgane erklärt werden soll.

Die eigentlichen Zuhaltungen B bestehen aus mehreren

Messingplättchen, welche in der Riegelebene, zwischen den am Schloſsgehäuse

sitzenden Stegen y, z gleiten und durch ihr eigenes

Gewicht niederfallen, und zwar je nach der Stellung des Riegels in den Einschnitt

1 oder 3. Liegen sie

(Fig. 3) in dem Einschnitt 1, so wird der

Riegel am Herausschieben verhindert, weil der Riegelsteg a gegen die Zuhaltungen stöſst. Befinden sie sich jedoch in dem

Einschnitts (Fig. 5), so

kann sich der vollständig herausgeschobene Riegel gar nicht bewegen, weil auſser dem

Steg a auch noch der Kacken b von den Zuhaltungen arretirt wird. Um daher zunächst das Herausschieben

des Riegels zu ermöglichen, sind die Zuhaltungsplättchen B aus dem Einschnitt 1 so weit herauszuheben,

daſs die Oberkante des Steges a darunter durch kann,

also in eine Lage zu bringen, welche Fig. 4

vergegenwärtigt. Dazu dient ein kleiner Messingklotz d,

welcher in dem tiefen Einschnitt 2 beweglich angebracht

ist, und das vordere, spitzbogenartig auslaufende Ende p des Schlüssels Fig. 2.

Indem nämlich der letztere durch den als Schlüsselloch dienenden, in der Zeichnung

schräg schraffirten Schlitz in das Schloſs geführt wird, drängt sich dessen Spitze

keilförmig zwischen deren Lochwand und den Klotz d,

hebt diesen und damit die Zuhaltungen. In diesem Zustande, d.h. mit dem Schlüssel im

Schlosse, muſs sodann der Riegel so weit vorgeschoben werden, bis sich die

Zuhaltungen B auf den Steg a gelegt haben, weil dieselben beim früheren Ausziehen des Schlüssels ja

in den Einschnitt 1 zurückfallen. Nach Entfernung des

Schlüssels gestattet sodann die Lage der einzelnen Theile in Fig. 4 das

Herausschieben des Riegels vollständig und so weit, daſs, wie Fig. 5

zeigt, die Zuhaltungen B in den Einschnitt 3 fallen und den Verschluſs bewirken.

Zur Lösung dieses eigentlichen Verschlusses sind die Platten B abermals so hoch zu heben, daſs die obere Kante des Steges a dieselben ebenfalls passiren kann. Zu diesem Zwecke

sind nunmehr die eigenthümlich ausgeschnittenen, durch Fig. 7 bis

9 in n. Gr. vorgeführten Plättchen C

angebracht, welche in dem Einschnitt 3 des Riegels

liegen, sich frei darin bewegen können und bei einer etwaigen Hebung nach oben die

Zuhaltungen hinaufschieben. In diesen Plättchen C liegt

eine besondere Eigenartigkeit des vorliegenden Schlosses in so fern, als sie nicht

direct durch den Schlüssel beim Einstecken, sondern erst durch eine Rückwärtsbewegung des

Riegels emporgehoben werden. Die Mittelstücke m

derselben sind nämlich, wie Fig. 7 bis

9 am besten erkennen lassen, mit schrägen Kanten versehen, welche mit den

Zähnen 1 bis 5 des

Schlüssels derart correspondiren, daſs sie sich bei der Bewegung des Schloſsriegels

nach innen zuerst an die Zahnkanten des eingesteckten Schlüssels legen, darauf sich

an denselben in die Höhe schieben und bei dieser Bewegung die Zuhaltungen heben,

unter welche sich dann wegen der Verschiebung des Riegels sofort der Steg a legt. Sowie hierauf aber der Riegel weiter geschoben

wird, gelangen die Einschnitte o über den Schlüssel und

machen die Platten C sowie den Schlüssel frei, so daſs

die ersteren, ebenfalls durch ihr eigenes Gewicht, wieder niederfallen und der

Schlüssel herausgezogen werden kann, wodurch nun das vollständige Zurückschieben des

Riegels ermöglicht wird.

Die eigentlichen Sicherheitsorgane gegen unbefugtes Oeffnen dieses Schlosses bilden

die Plättchen C mit den Mittelstücken m und den Abschrägungen, weil sie allein die Einwirkung

auf die Zuhaltungen B übermitteln. Sie müssen zwar

sämmtlich gleich hoch gehoben werden; allein ihre Angriffspunkte liegen in

verschiedenen Höhen und werden bestimmt durch die Länge der Mittelstücke m und demnach durch die Zähne am Schlüssel, so daſs die

Sicherheit aus diesem Grunde gleich derjenigen eines mit ebenso viel Zuhaltungen

versehenen Chubb- oder Bramah-Schlosses ist. Mit dieser Sicherheit hat sich der Erfinder jedoch

nicht begnügt, sondern dieselbe wesentlich durch folgende Einrichtung fast zur

absoluten gesteigert.

Bei der in Fig. 5

gezeichneten Stellung des Riegels wird dieser nicht durch sämmtliche Zuhaltungen B festgehalten, sondern nur durch die eine zu unterst

liegende an der Rückschiebung verhindert. Dieses eine Zuhaltungsplättchen, welches

um etwa 1mm länger als die anderen ist, ist

absichtlich leicht zugänglich gemacht, indem sich dasselbe mit einem in das

Schlüsselloch eingeführten Draht oder sonstigen Stäbchen durch die Vermittelung des

correspondirenden Plättchens C leicht heben läſst und

den Riegel frei macht. Wird sodann aber in diesem Zustande der zu diesem Zwecke

zweitourig angeordnete Riegel um eine Tour hereingeschoben, so stoſsen die

Zuhaltungen B mit ihren unteren Absätzen nicht nur

gegen den Steg a, wie Fig. 6

deutlich zeigt, sondern sie haken sich in den kleinen Einschnitt dieses Steges und

können in dieser Stellung des Riegels daher überhaupt gar nicht gehoben werden. Erst

ein neues Herausschieben des Riegels hakt sie wieder aus und macht sie in Folge

dessen durch die Plättchen C wieder beweglich. Weil

jedoch bei dem genannten Zurückschieben der Riegel leicht so weit vorgeschoben wird,

daſs sich der ursprüngliche, in Fig. 5

gezeichnete Zustand wiederherstellt, so muſs der Oeffnungsversuch durchaus von Neuem

beginnen. Nur bei einer Zwischenstellung des Steges zwischen der in Fig. 5 und

Fig. 6 gezeichneten ruht auch das eine (Vexir-) Plättchen auf dem Steg

a, ohne daſs die Zuhaltungen B sich einhaken, so daſs in dieser Lage ein Oeffnen

durch Hinaufschieben der Plättchen C möglich ist. Aber

auch diese Möglichkeit ist dadurch weit in die Ferne gerückt, daſs die Plättchen C bei der geringsten Hebung über die Riegelkante mit

den Vorsprüngen n gegen den Schloſssteg z stoſsen und abermals den Riegel sperren. Durch diese

verschiedenen bei jeder anderen Riegellage sich wieder ändernden Hindernisse hat in

der That die Sicherheit des vorliegenden Schlosses gegen unbefugtes Oeffnen einen

Grad erreicht, der wohl nichts mehr zu wünschen übrig lassen dürfte.

Verfolgt man die zum Oeffnen und Verschlieſsen des Kleinau'schen Schlosses erforderlichen Vorgänge, so erkennt man leicht,

daſs ein wesentlicher Vortheil auch noch darin liegt, daſs der Schlüssel sowohl beim

Oeffnen, als auch beim Schlieſsen gebraucht werden muſs, wodurch die Möglichkeit

beseitigt ist, den Schlüssel selbst mit einzuschlieſsen. Ferner muſs zum

vollständigen Oeffnen und Schlieſsen der Schlüssel abgezogen werden, kann demnach

nie im Schlosse stecken bleiben und dadurch Gelegenheit zum Copiren geben.

Eine Beschränkung in der Anwendung dieses Schlosses liegt in der Notwendigkeit einer

solchen Anbringung, daſs die beweglichen Theile B, C, d

in eine Verticalebene zu liegen kommen, weil sie sich zum Theil durch ihr eigenes

Gewicht verschieben sollen. Da diese Anbringung nur eine horizontale Bewegung des

Riegels zuläſst, so ist der Gebrauch des Schlosses in vorliegender Form für

Schubladen und ähnliche zu verschlieſsende Behälter ausgeschlossen. Auch dieser

Beschränkung ist jedoch neuerdings durch eine Modification in der Anordnung der

Zuhaltungen abgeholfen, indem diese, mit Beibehaltung des allgemeinen Princips,

drehbar gemacht und mit Federn ausgestattet sind.

Im Uebrigen liegt mir eine gröſsere Zahl dieser Schlösser in höchst sauberer Arbeit

vor, welche die vielseitigste Verwendung derselben als Einsteckschloſs für Stuben-,

Laden- und Hausthüren, zugleich in Verbindung mit gewöhnlichen Schubriegeln, Fallen

u.s.w., zeigen und Dimensionen aufweisen, welche die Anbringung selbst in dünnen

Thüren zulassen, indem das Schloſsgehäuse nur 12mm

Dicke, 73mm Höhe und 94mm Tiefe, der Stulp 118mm Länge und 28mm Breite besitzt.

Tafeln