| Titel: | Entsilbern und Raffiniren von Werkblei mittels Elektrolyse; von N. S. Keith in New-York. |

| Autor: | F. B. |

| Fundstelle: | Band 229, Jahrgang 1878, S. 534 |

| Download: | XML |

Entsilbern und Raffiniren von Werkblei mittels

Elektrolyse; von N. S. Keith

in New-York.

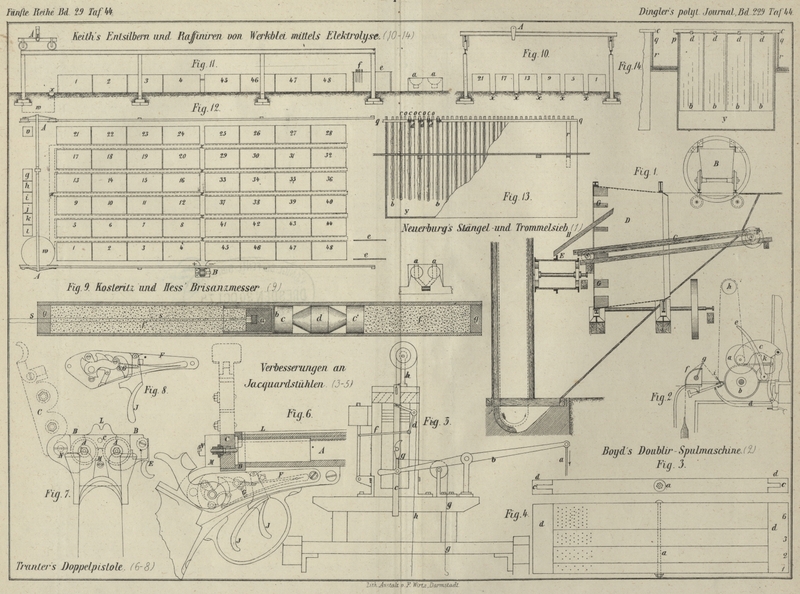

Mit Abbildungen auf Tafel 44.

Keith's Entsilbern und Raffiniren von Werkblei.

Die im Folgenden beschriebene, dem obigen Zwecke dienende Anlage (Fig. 10 bis

14 Taf. 44) ist geeignet, in 24 Stunden 10t Blei zu behandeln.

Das Blei wird in den Kesseln a (Fig. 11 und

12) eingeschmolzen und am Boden derselben durch einen Ausfluſs, frei von

Schaum und Schmutz, in ein Gefäſs abgezogen, aus welchem es in dünne Platten

gegossen wird; das (in den Figuren nicht angegebene) Gefäſs arbeitet hierbei

mechanisch. Diese Platten b (Fig. 13 und

14) sind rechteckig (122 × 38cm) und

3mm dick und jede wiegt 16k,34. Dickere Platten würden einerseits keine

gröſsere Oberfläche darbieten und nur die Menge des im Proceſse befindlichen

Materials vermehren; andererseits hat sich gezeigt, daſs bei obiger Dicke die

Unreinigkeiten, welche sich an der Oberfläche ansetzen, den Verlauf der Operation

nicht hemmen. Um 10t Blei auf diese Art zu

gieſsen, ist 1 Schmelzer und 1 Gehilfe für 10 Stunden nöthig. Die Platten werden an

Querträger c mittels Klemmen und Schrauben d befestigt und vor dem Einbringen in die Fällgefäſse

auf die Gestelle e gehängt, wie dies bei f (Fig. 11)

gezeigt ist. Ein Arbeiter zieht hier von unten herauf über jede Platte einen Sack

von starkem Musselin.

Die Gefäſse 1 bis 48 sind

von Eisenblech oder Holz hergestellt, messen 305 × 153 × 153cm und sind nahezu gefüllt mit der Losung eines

Bleisalzes (von Bleizucker oder Chlorblei); in jedem derselben hängt in gewissen

Abständen eine Reihe dünner Bleche von einem Metall, welches von der Lösung nicht angegriffen wird

(Kupfer, Bronze, Blei u.s.w.), und zwar ebenfalls an Querträgern o (Fig. 13).

Diese Bleche, die Kathoden, sind in directer metallischer Berührung mit einem

Kupferstabe p (Fig. 14),

welcher an der oberen Seite des Gefäſses entlang läuft, aber elektrisch isolirt von

dem Kupferstabe q; der letztere seinerseits ist isolirt

von dem Fällgefäſse. Mit dem fahrbaren Aufzug A werden

die mit dem Sack überzogenen Bleiplatten von dem Gestelle e abgehoben und in die Gefäſse so eingesetzt, daſs sie, die Anoden

bildend, mit den Kathoden wechseln. Die den Anoden zugehörigen Querträger kommen in

directen metallischen Contact mit dem Stabe q, sind

dagegen von dem Stabe p isolirt. Eine Weston'sche dynamo-elektrische Maschine B (vgl. 1877 223 546) 1878

228 513), welche stündlich 32k Blei in jedem Fällkasten niederzuschlagen

vermag, ist vom positiven Pole aus leitend mit den Anoden des ersten Satzes der

Fällgefäſse 1 bis 4 (Fig.

12) verbunden. An diesen Gefäſsen befinden sich Leiter r (Fig. 13 und

14), welche nach der Schiene q des folgenden

Satzes (5 bis 8)

überleiten. In dieser Weise sind sämmtliche Sätze der Gefäſse mit einander

verbunden, bis der Leiter des letzten Satzes (45 bis

48) mit dem negativen Pol der Maschine B vereinigt ist.

Wird dieselbe in Gang gesetzt, so steigt zunächst die Temperatur im ganzen Bogen. Die

Maschine, welche nur geringe Oberfläche zum Ausstrahlen besitzt, wird mit Wasser

gekühlt. Die Temperatur der Leiter, Gefäſse und Lösungen steigt nicht erheblich, da

die Ausstrahlung energischer ist. Auch werden die Theile des Bogens magnetisch und

die Anoden nehmen nach und nach ebenso an Gewicht ab, wie die Kathoden daran

zunehmen, an denen sich Blei in krystallinischer Gestalt anhäuft. Die nahezu

aufgelösten Anoden werden durch neue ersetzt und die übrig bleibenden Stücke, 0,5

bis 1k,5 schwer, wieder zum Schmelzen und Gieſsen

zurückgegeben. Der Bleiniederschlag ist von geringer Cohäsion und sammelt sich bis

zur Ausräumung des Fällkastens in dem Raum y (Fig.

13 und 14) an. Da

die Fällgefäſse nach und nach besetzt werden, so geht

das Reinigen schrittweise durch die Reihe derselben vorwärts, von Tag zu Tag 4

Kästen betreffend. Hierzu sind 2 Mann nöthig, welche mit dem Aufzug A zunächst die Kathoden ausheben und in das

vorhergehende Gefäſs einsetzen, das zuletzt gereinigt wurde und zu deren Aufnahme

vorgerichtet ist. Gleichzeitig wird aus dem Gefäſse die Lauge abgelassen, welche in

den Rinnen x (Fig. 10 bis

12) nach der Cysterne w gelangt, Die Anoden

(Säcke und Querträger) werden sodann ausgehoben und an das Ende des Systems geführt;

das Blei wird in Gefäſse von bestimmter Form geschaufelt und in diesen nach der

hydraulischen Presse v (Fig. 12)

mit dem Aufzug A geschafft. Aus w wird nunmehr die Lauge in das ausgeräumte Gefäſs zurückgepumpt, in

welche hierauf die Kathoden des folgenden zu räumenden Gefäſses eingehängt werden,

während frische Anoden, entsprechend vorbereitet, vom Gestelle e herbeizuholen sind.

Die mit dem Bleiniederschlage gefüllten Mulden befreit man unter der Presse von der

anhängenden Lösung; die hierbei entstehenden Kuchen, Barren oder sonstwie geformten

Körper von reinem Blei sind hinreichend fest und vertragen Transport. Die von den

Anodenresten abgenommenen Säcke werden umgewendet und in Wasser gespült, um den

feinen zurückgebliebenen Rückstand zu entfernen, worauf sie wiederholt zum Einsacken

neuer Anoden Verwendung finden. Die Anodenreste sind, bevor sie zum Einschmelzen

zurückgehen, in Wasser abzubürsten. Nach dem Absitzen der Waschwässer wird das klare

Wasser abgezogen und dient zum Ersatz des aus den Fällkästen verdunsteten Wassers,

so daſs kein Rückstand an Lösung übrig bleibt. Der Absatz kommt auf die Filter g bis l (Fig. 12)

zum Entwässern und Trocknen. Er enthält alle Verunreinigungen und Nebenbestandtheile

des Werkbleies – als Antimon, Arsen, Silber, Gold, Kupfer, Eisen – und ist entweder

bei Luftzutritt in der Rothglut zu behandeln, um auſser Silber und Gold alle übrigen

Metalle zu oxydiren und dann mit Soda und Borax zu schmelzen, oder unter Zusatz von

Salpeter und Borax sogleich einzuschmelzen. Aus der Schlacke läſst sich Antimon

vielleicht noch mit Vortheil abscheiden.

Der am Schmelzkessel a fallende Bleischaum wird zu

Platten geformt und so ebenfalls eingesackt, aber, da er mehr Unreinigkeiten als das

übrige Blei enthält, in einem besonderen Fällkasten behandelt.

Der gesammte Proceſs erfordert somit folgende Arbeiten: 1) Schmelzen und Gieſsen. 2)

Einsacken. 3) Vorrichtung der Gefäſse und Entfernung der Producte. 4) Pressen des

Bleies. 5) Reinigung der Säcke. 6) Schmelzen der rückständigen Edelmetalle. – Die

gesammte Arbeit geschieht am Tage. Nachts ist nur ein Maschinist nöthig, wenn man

Dampfmaschine und Dampfkessel zum Betriebe hat, oder ein Wächter, wenn mit

Wasserkraft gearbeitet wird. Die Auslagen auf 10t

Blei in 24 Stunden stellen sich, wie folgt:

Arbeit: 2 Maschinisten (1 Schmelzer und 1 Helfer), 1

Einsacker, 2 Mann zum Ausräumen der Gefäſse, 2 Mann zum

Auswaschen, 1 Mann an der Presse, 1 Probirer (Schmelzer und

Raffinirer), 1 Gehilfe, zusammen 10 Mann, im Durchschnitt zu

4M.

80,00

M.

Aufsicht

28,00

Brennmaterial für Dampferzeugung und Schmelzen

20,00

Zuschläge, Tiegel u. dgl.

20,00

Säcke, Oel u. dgl.

12,00

––––––––––––

10t zu 16 M. für 1t

160,00

M.

Die Vortheile bei Anwendung des elektrischen Stromes sind: Vermeidung aller

Bleiverluste durch Verdampfung, Oxydation u.s.w.; Vermeidung aller Rückstände von

Silber und Gold in dem verkäuflichen Blei; Gewinnung des Antimons, welches jedoch

bei anderen Proceſsen

ebenfalls nicht verloren zu geben werden braucht (d. Ref.); Einfachheit der Arbeit,

vollkommene Controle über die Qualität der Producte und Wohlfeilheit.

Die in je 4 Gefäſsen aufgelöste und wieder abgesetzte Menge Blei ist 32k in 24 Stunden; für die ganze Anlage von 48

Gefäſsen hat man somit 9145k bei einem

Kraftaufwande von 12e. Man kann mit weniger Kraft

dieselbe Menge Blei erzielen, jedoch ist dann eine gröſsere Anzahl von Gefäſsen,

eine gröſsere Fläche Grund und Boden und ein gröſserer Posten von im Betriebe

befindlichem Werkblei nöthig. Es gibt demnach einen Punkt, wo der ersparte

Kraftaufwand ausgeglichen wird durch die Mehrkosten der Anlage und die Zunahme des

in Behandlung befindlichen Materials. (Nach dem Engineering

and Mining Journal, 1878 Bd. 26 S. 26.)

Wir verweisen Diejenigen, welche sich für frühere Versuche

interessiren, Elektricität zum Ausbringen von Metallen zu benutzen, auf das Werk von

Becquerel: Traité d'electricité et de magnétisme

(Paris 1855. 3 Bände), wo sich im zweiten Bande auch ein ausführliches Kapitel über

die elektrochemische Zugutemachung der Silber-, Blei- und Kupfererze befindet (vgl.

1854 133 213) 1869 192

471).

F.

B.

Tafeln