| Titel: | C. Guyenet's Dampfaufzug mit hydraulischer Steuerung für Hohöfen. |

| Autor: | –r. |

| Fundstelle: | Band 230, Jahrgang 1878, S. 119 |

| Download: | XML |

C. Guyenet's Dampfaufzug mit hydraulischer Steuerung

für Hohöfen.

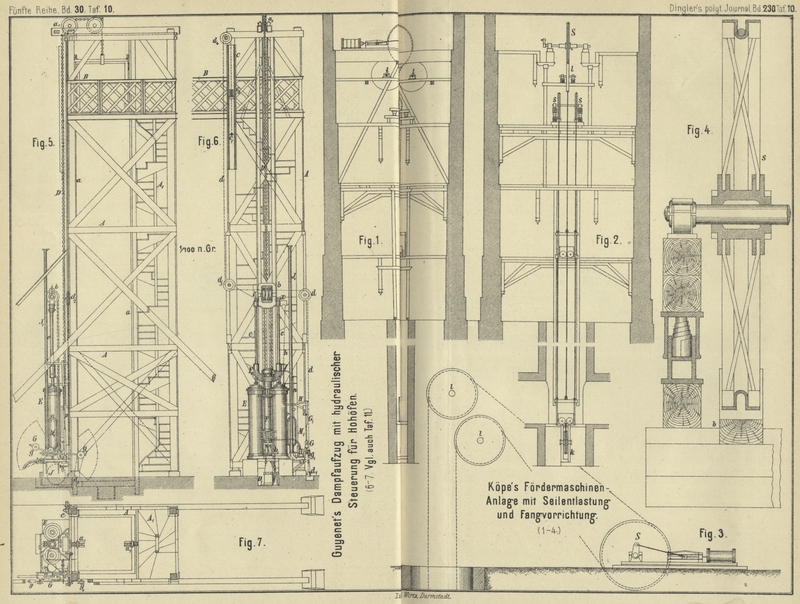

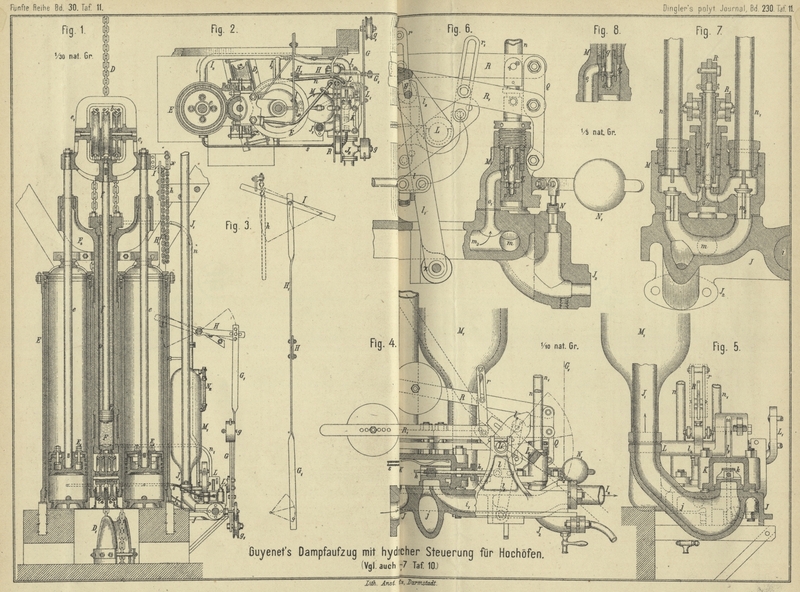

Mit Abbildungen auf Tafel 10 und 11.

Guyenet's Dampfaufzug für Hohöfen.

Bei den gewaltigen Dimensionen, welche die Hohöfen unserer Zeit angenommen haben, wo

innerhalb 24 Stunden Rohmaterialien im Gewichte bis zu 800t auf eine Höhe von 20m und darüber gehoben werden müssen, ist es von der groſsten Wichtigkeit,

daſs die diesem Zwecke dienenden Apparate nach jeder Richtung möglichst vollkommen

functioniren. Abgesehen davon, daſs die Anlagekosten eines solchen Apparates im

Verhältniſs zu seiner Leistungsfähigkeit nicht zu hoch sein dürfen, kommt es

besonders darauf an, daſs derselbe möglichst sicher arbeite, zu seinem Betriebe

keine besonderen Vorkenntnisse erfordere, nicht viele Unterhaltungskosten verursache

und solid construirt sei. Alle bis jetzt gebräuchlichen Gichtaufzüge, seien sie mit

Dampf, Wasser oder Luft betrieben, zeigen nach der einen oder andern Richtung ganz

erhebliche Mängel.

Der Ingenieur C. Guyenet in Paris (boulevard de Magenta

83) hat vor 2 Jahren für die Hohofenanlage zu Port-Brillet einen Gichtaufzug

geliefert, welcher vor allen andern viele Vortheile voraus hat und, nach dem

Zeugniſs des Betriebsleiters der betreffenden Hütte, bis heute zur vollsten

Zufriedenheit functionirt. Nach Armengaud's Publication

industrielle, 1878 Bd. 24 S. 481 sind in Fig. 5 bis

7 Taf. 10 Ansichten und Grundriſs des ganzen Aufzuges in 1/100 n. Gr., in

Fig. 1 bis 3 Taf. 11

Schnitt, Grundriſs und einige Details der Maschine in 1/30 n. Gr. dargestellt. Die Fig.

4 bis 8 Taf. 11

veranschaulichen die Vertheilungsapparate für Dampf und Wasser in 1/10 bezieh. ⅕ n.

Gr.

Das Fördergerüst (Fig. 5 bis

7 Taf. 10) ist wie gewöhnlich aus Holz und durch eine eiserne Brücke mit

dem Hohöfen verbunden. An der einen Seite führt eine hölzerne Treppe A1 hinauf, während an

der anderen der zwischen eisernen Leitschienen a

geführte Förderkorb B sich auf und ab bewegen kann;

letzterer hängt an einer Kette D, welche, über zwei

Leitrollen a1 geführt,

an der Auſsenseite des Gerüstes ein Gegengewicht p

tragt.

Der Aufzugapparat selbst, welcher an der einen Seite des Fördergerüstes angebracht

ist, besteht, wie aus Fig. 1 und

2 Taf. 11 näher ersichtlich, der Hauptsache nach aus drei vertical

stehenden und unter sich zu einem Ganzen verbundenen Cylindern. Die beiden äuſseren

Cylinder E haben einen groſseren Durchmesser als der

mittlere F und stehen durch eine Rohrleitung in

Verbindung mit den Dampferzeugern. Der Dampfeintritt findet an der Unterkante der

Cylinder statt und bewirkt, daſs die in denselben befindlichen Kolben E1 sich heben. Der über

dem Kolben befindliche Cylinderraum steht durch Oeffnungen, welche in den Cylinderdeckeln

ausgespart sind, direct mit der Atmosphäre in Verbindung. Die Wirkung des Dampfes

auf die Kolben ist also nur eine einseitige. Der mittlere Cylinder F enthält den Kolben F1 und ist ganz mit Wasser gefüllt. Ein auſserhalb

liegender Vertheilungsapparat gestattet es, die beiden über und unter dem Kolben

befindlichen Cylinderräume nach Belieben mit einander communiciren zu lassen, oder

von einander abzusperren. Sämmtliche Cylinder haben den gleichen Hub, und die

Kolbenstangen e bezieh. f

sind an ihren oberen Enden durch einen eisernen Kloben e1 fest mit einander verbunden. Dieser

Kloben dient gleichzeitig als Lager für die Achse von drei beweglichen Rollen b. Am unteren Ende und zwischen den Cylindern E sind ebenfalls zwei bewegliche Rollen b1 derselben Gröſse auf

einer horizontalen Achse angebracht. Vertical hierunter ist die bewegliche Rolle D1 befestigt. Die Kette

D läuft nun vom Gegengewicht p aus um die Rolle D1, sodann der Reihe nach und abwechselnd um je eine

der Rollen b und b1. Ihr zweites Ende ist an einem der oberen

Cylinderdeckel befestigt. Durch diesen Flaschenzug b,

b1 entspricht also der Kolbenhub dem

sechsfachen Hub des Förderkorbes.

Die Schieber zum Ein- und Auslassen des Dampfes unter die Kolben E1 und der

Wasservertheilungsapparat zu dem Cylinder F sind unter

sich verbunden und werden durch den Hebel G an der

Auſsenseite des Apparates gesteuert. Die horizontale Lage des Hebels G entspricht einer vollständigen Absperrung der unteren

Theile der Dampfcylinder, sowie des oberen und unteren Theiles des Wassercylinders.

Wird der mit dem Gegengewicht g versehene Theil des

Hebels unter die Horizontale gesenkt, so tritt unter die Kolben E1 Dampf und

gleichzeitig entsteht zwischen dem oberen und unteren Räume des Wassercylinders eine

Verbindung in der Art, daſs das über dem Kolben befindliche Wasser unter denselben

tritt. Wird dagegen das Gegengewicht g über die

Horizontale gehoben, so tritt der unter den beiden Kolben E1 befindliche Dampf ins Freie, während

das Wasser in F aus dem unteren Cylindertheil in den

oberen steigt. Da nun, wie aus dieser Beschreibung hervorgeht, in Folge der

Eigenschaft des Wassers, sich nur in sehr geringem Grade comprimiren zu lassen, der

Apparat in jedem gewünschten Augenblicke zum absoluten Stillstande gebracht werden

kann, so ist durch diese Combination jedenfalls ein Grad der Vollkommenheit

erreicht, hinter welchem diejenigen Aufzüge, welche ausschlieſslich mit Dampf

betrieben werden, wesentlich zurückstehen müssen.

Um den Steuerhebel von der Höhe des Gichtthurmes aus regieren zu können, trägt

ersterer an dem dem Gegengewicht gegenüber liegenden Ende eine Rolle g1 um welche sich die

an einem tiefer gelegenen Punkte befestigte Schnur d

windet, um von dort aus, durch die Rollen d1 bis d4 geleitet, oberhalb der Gichtbrücke durch ein

verticales Holzrohr c

(Fig. 6 und

7 Taf. 10) zu gehen; in letzterem befindet sich ein durchbohrter schwerer

Kolben c2, durch

welchen die Schnur lose passirt und an ihrem Ende eine kleine Kugel c1 trägt. Der Kolben

c2 kann sich in dem

Führungsrohr nur bis zu einem gewissen Punkte abwärts bewegen, woselbst er auf einem

Anschlag ruhen bleibt. Die Länge der Schnur d ist nun

so bemessen, daſs die Kugel c1 den Anschlag dann berührt, wenn der Hebel G

sich in horizontaler Lage befindet. Aus dieser Einrichtung folgt, daſs der

Förderkorb sowohl aufwärts als abwärts sich nur so lange bewegt, als der auf der

Gichtbrücke befindliche Arbeiter die Schnur d in der

einen oder anderen Richtung anzieht. Sobald letztere losgelassen wird, tritt durch

den Umstand, daſs das Gewicht des Kolbens c2 dasjenige des Gegengewichtes g überwältigt, der Apparat unverzüglich in Ruhe.

Um die Einstellung der Bewegung des Apparates beim Beginn und am Ende des Hubes vom

Willen des Arbeiters unabhängig zu machen, ist folgende Einrichtung getroffen. An

derjenigen Seite des Hebels 0, wo sich die Rolle g1 befindet, ist eine verticale Stange G1 angelenkt, welche

bei H mit Hebelübersetzung eine zweite Stange H1 trägt, die an ihrem

oberen Ende mit dem Hebel I in Verbindung steht und

durch diesen aufwärts oder abwärts gezogen werden kann. Der Kloben e1 welcher die drei

Kolbenstangen an ihrem oberen Ende mit einander verbindet, trägt nun bei x (Fig. 1 Taf.

11) eine Nase, an welcher eine Kette h von der Hublänge

der Cylinder befestigt ist. Das herabhängende Ende derselben ist mit dem Hebel I verbunden und die Stellung des letzteren so gewählt,

daſs bei dem niedrigsten Kolbenstand die Nase x den

Hebel G horizontal stellt, während bei dem höchsten

Kolbenstand in Folge des Anzuges der Kette h genau

dieselbe Wirkung auf den Hebel G hervorgebracht wird.

Die Steuerung begrenzt demnach den Hub durchaus selbstthätig.

Diejenigen Organe, welche die Dampf- und Wasservertheilung zu besorgen haben,

befinden sich am unteren Ende der Cylinder, zwischen letzteren und dem Steuerhebel

G. Die Fig. 4 und

5 Taf. 11 zeigen die Dampfvertheilung im Schnitt. Diese sowohl als das

Wasservertheilungsorgan ruhen auf dem am Maschinenfundament befestigten Guſsträger

J; derselbe enthält bei i den Dampfzuführungskanal aus den Generatoren i1 führt den Dampf durch die Doppelröhre

l2 zu den

Dampfcylindern, während j die Dampfausströmung in das

Rohr J1 bewerkstelligt.

Ueber dem Guſsträger J, welcher an seiner oberen Seite

glatt gehobelt ist, liegt der Schieberkasten K Der

Schieber k ist so gestellt, daſs er in dem auf der

Zeichnung angedeuteten Hubende die Dampfausströmung aus den Cylindern, beim

entgegengesetzten Ende des Hubes die Dampfeinströmung und in der mittleren Stellung

den vollständigen Abschluſs des Dampfes bewirkt. Die Bewegung des Schiebers erfolgt

durch die Stange k1 das

Gelenk l

und den Hebel l1 von der gekröpften

Achse L aus, welche an ihrem Ende die mit dem Hebel G verbundene Kurbel L1 trägt.

Der complicirteste und gleichzeitig sinnreichste Theil des ganzen Mechanismus ist die

in den Fig. 6 bis 8 Taf. 11

dargestellte Wasservertheilung. Der Guſsträger J

schlieſst hier an den Ventilkasten M an. Die beiden

verticalen Rohre n, n1

stehen mit dem oberen bezieh. mit dem unteren Theile des Wassercylinders F in Verbindung und münden oberhalb der Ventile m1 und m2 Kanäle, welche im

mittleren Theile des Ventilkastens doppelte Ausgänge finden, und zwar ist derjenige

zu dem Ventil m2

gehörige verschlieſsbar durch die maſsive, in verticaler Richtung auf und ab

bewegliche Spindel q, die Mündung des Ventiles m1 dagegen durch die im

selben Sinne bewegliche und q eng umschlieſsende

Hohlspindel q1. Die

Räume oberhalb und unterhalb der Ventile communiciren mit einander durch die

ringförmige Kammer oberhalb des Ventilsitzes o und die

Kanäle o1, m. Ist, wie in Fig. 7 Taf.

11, die Hohlspindel , gehoben, die Spindel q dagegen

gesenkt, so findet das im oberen Theil von F

befindliche Wasser durch n, indem es das Ventil m2, niederdrückt, unter

q1 weg einen Ausweg

durch o1 nach m, hebt das Ventil m2 und tritt durch n1, in den unteren Theil des Cylinders F. Ist dagegen, wie in Fig. 8

angedeutet, q1

geschlossen, q dagegen gehoben, so tritt der umgekehrte

Fall ein. Das Wasser aus dem unteren Theil von F

entweicht durch n1, in

den Ventilkasten, hält das Ventil m2 geschlossen, geht durch o1 in den Kanal m, öffnet das Ventil m1 und gelangt durch das Rohr n über den Kolben im Wassercylinder F.

Die Verstellung der Ventilspindeln q und q1 wird durch den in

Fig. 6 Taf. 11 abgebildeten Mechanismus vermittelt. Die beiden mit

Gegengewichten versehenen Hebel R, R1 sind mit q und q1, verzapft und durch

das Gelenkstück Q um einen festen Punkt beweglich.

Durch die oscillirende Bewegung des um z drehbaren

Armes l1, welcher den

Zapfen y des um die Achse L drehbaren Kreuzstückes l2 scherenförmig umfaſst, werden die geschlitzten

Schleifen r, r1 und mit

ihnen die Hebel R, R1

abwechselnd gehoben und gesenkt; da nun l1 ebenfalls in Verbindung steht mit der vorhin

genannten Schieberstange k1 so ist ersichtlich, wie die Schieber- und Ventilbewegungen unter sich

vollkommen übereinstimmend und allein von den Bewegungen des Steuerhebels G abhängig sind.

Da der über dem Kolben F1 befindliche freie Raum des Cylinders F, in

Folge des Volums der Kolbenstange f, bedeutend kleiner

ist als derjenige unterhalb des Kolbens, so muſs natürlich bei jedem niedergehenden

Hub ein Theil des Wassers aus dem Cylinder F bei Seite

geschafft, um beim aufgehenden Hub wieder ersetzt zu werden. Um dies zu ermöglichen,

befindet sich zwischen den Steuerorganen und den Cylindern der mit Wasserstandzeiger

N2 versehene

Windkessel M1;

letzterer steht durch den Kanal m3 in Verbindung mit den Kanälen m und o1. Beim niedergehenden Hub wird nun das überschüssige Wasser in

den Windkessel gedrückt, worauf beim aufwärtsgehenden Kolben die im Cylinder

fehlende Wassermenge wieder ersetzt wird. Da nun aber naturgemäſs durch Verspritzen

u. dgl. stets etwas Wasser verloren geht und ergänzt werden muſs, so communicirt m und dadurch m3 durch die Oeffnung J2 mit einem gröſseren Wasserbehälter, und

jeder zu groſse Ueberdruck wird beseitigt durch das mit Gegengewicht N1 versehene

Sicherheitsventil N.

Die Cylinder E sind mit Dampfmantel gegossen, welche

durch das Röhrchen s (Fig. 1 und

4 Taf. 11) mit dem Schieberkasten K in

Verbindung stehen. Die an dem Wassercylinder F

angegossenen Arme F2

dienen den Kolbenstangen e als Führung.

Nach den Gröſsenverhältnissen, in welchen der vorbeschriebene

Aufzug zur Ausführung gelangt ist, lieſsen sich nachstehende Ziffern ermitteln:

Zu hebende Last

Ueberlast des Förderkorbes 100kBeladener Erzwagen 500k

600k

Dampfüberdruck im Kessel

5k

Durchschnittlicher

Dampfdruck

4k

Angenommene Leistung des Dampfes

in den Cylindern

3k

Durchmesser der

Dampfkolben

0m,394

Querschnitt der beiden

Dampfcylinder

2438qc

Wirkung des Dampfes auf die

beiden Kolben = 2438 × 3

7314k

Theoretischer Widerstand durch

die zu liebende Last = 600 × 6

3600k

Geschwindigkeit der Dampfkolben

in der Secunde

0,15 bis 0m,30

Geschwindigkeit des

Förderkorbes

0,90 bis 1m,20

Durchmesser der

Kolbenstangen

0m,080

Querschnitt der beiden

Kolbenstangen

100qc

Theoretische Last auf 1qmm

0k,73

Durchmesser des

Ketteneisens

0m,017

Querschnitt des

Ketteneisens

227qmm

Last auf 1qmm Kolben = 600 : (2 × 227)

1k,32

Durchmesser des

Wassercylinders

0m,150

Querschnitt des Kolbens

176qc

Im Zustande der Ruhe und wenn der

Dampf condensirt ist, beträgt die theoretische Wirkung der Last auf

diesen Kolben = 600 × 6

3600k

Druck auf die Oberfläche dieses

Kolbens für 1qc

20k

Dicke der guſseisernen

Cylinderwand

0m,040

Inanspruchnahme des Eisens auf

1qmm

0k,37

–r.