| Titel: | Bement's selbstthätige Räderfräsmaschine. |

| Fundstelle: | Band 230, Jahrgang 1878, S. 126 |

| Download: | XML |

Bement's selbstthätige

Räderfräsmaschine.

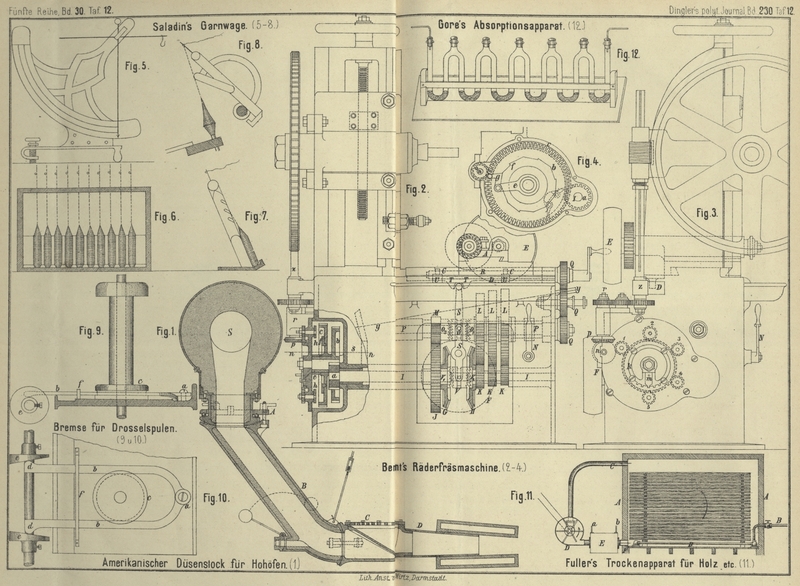

Mit Abbildungen auf Tafel 12.

Wencelides, über Bement's selbstthätige

Räderfräsmaschine.

Die von Bement und Sohn auf der Weltausstellung zu

Philadelphia 1876 aufgestellt gewesene Räderfräsmaschine ist nach dem S. 418 Bd. 229

erwähnten Wencelides'schen Bericht in Fig. 2 bis

4 Taf. 12 dargestellt.

Die wesentlichsten Theile einer Räderfräsmaschine, und zwar der vertical stellbare

Schlitten, weicher die Spindel zum Aufspannen des zu schneidenden Rades und das

Theilrad (ein Schneckenrad) trägt, dann der horizontal bewegliche Schlitten mit der

Frässpindel werden leicht erkannt und sind ohne weitere Erklärung verständlich. Der

Querschlitten A gestattet, daſs man die Fräse ohne

Rücksicht auf ihre Breite an der Nabe genau auf die Mitte des Rades, welches gefräst

werden soll, einstellen kann.

Die Riemenscheiben E und F

zum Antrieb der Fräse, bezieh. des Steuer- und des Theilmechanismus werden von einem

und demselben Deckenvorgelege angetrieben. Die mittlere Geschwindigkeit für E ist 180 und für F 45

Touren in der Minute.

Ein Schrägradgetriebe, an dem inneren Ende der Welle F

aufgekeilt, treibt die beiden Schrägräder G und H in entgegengesetzten Richtungen. Diese beiden Räder

laufen lose auf der Welle I. Mit denselben verbunden,

und gleichfalls auf der Welle I lose laufend, sind

einerseits die drei Getriebe K, andererseits das

Stirnrad J. Die drei Räder L, welche ihre Bewegung von den drei Getrieben K empfangen, drehen sich lose und jedes für sich auf je einer Hülse,

welche sich wieder lose auf der Welle P drehen können;

letztere trägt an einem Ende die Klauenkupplung O1. Durch einen auf der Achse P verschiebbaren Keil kann nun jeweilig eines der Räder L mit der Achse P

verbunden werden; dieser Keil wird mit dem Hebel N

verschoben, und da die drei Räderpaare K und L von verschiedenen Durchmessern sind, so wird die

Geschwindigkeit von O1

durch diese Anordnung variirt werden können.

Die Klaue O2 und das

Getriebe M sind aus einem Stücke und laufen lose auf

der Welle P, während der Kupplungsmuff O mit der Welle P so

verbunden ist, daſs er auf einem Keile der letzteren mit dem Hebel S verschoben werden kann.

Die Räder Q übertragen die Bewegung der Welle P auf die Schraubenspindel R, so daſs, wenn O und O1 mit einander

verbunden sind, die Fräse sich mit einer gewissen Geschwindigkeit gegen das

Arbeitsstück bewegt, welche von der Stellung des Hebels N, bezieh. den dadurch bedingten Rädereingriff abhängt; wenn jedoch O mit O2

verbunden ist, so wird

die Fräse mit einer relativ groſsen Geschwindigkeit die entgegengesetzte

Bewegungsrichtung annehmen. Die Stellung des Kupplungsmuffes O wird selbstthätig durch die Bewegung des Frässchlittens, und zwar

mittels des gabelförmigen Doppelhebels S bewirkt.

Dieser Schlitten hat nämlich einen Ansatz, welcher mit den Stiften C, die an den Anschlägen U

angebracht sind und die mit denselben an der Stange D

verstellt werden können, in Berührung kommt. An der unteren Seite der Stange D, welche die Anschläge U

trägt, befinden sich zwei Ansätze T und zwischen diesen

das obere Ende des Hebels S. Durch eine sehr einfache

Anordnung, welche auf der Zeichnung weggelassen ist, findet der Wechsel der Bewegung

des Kupplungsmuffes sicher und richtig statt, der jeweiligen Stellung der Anschläge

V entsprechend.

Der Kupplungsmuff V wird durch eine Fortsetzung des

Hebels S nach abwärts gleichzeitig mit O verschoben, und weil V,

ähnlich wie O, auf einem Keile der Welle I sitzt und in Wechselwirkung mit den Muffen V1 und V2 tritt, welche sich

an den Schrägrädern G und H befinden, so wird dadurch die Welle I

veranlaſst, sich einmal in der einen und dann in der anderen Richtung zu drehen,

jedoch immer mit einer und derselben Geschwindigkeit. Die Welle I steht, wie oben erwähnt, in keiner Verbindung mit den

Rädern J und K.

An dem Ende der Welle I ist ein Getriebe a, aus gehärtetem Stahl und mit dem Rade b im Eingriffe stehend, angebracht. Dieses Rad b hat Zähne, die etwas mehr als 3/6 seines

Umfanges einnehmen: dort, wo die Zähne aufhören, befinden sich zwei bewegliche

Zähne, welche durch eine kleine Feder entsprechend angedrückt werden (vgl. Fig.

4). Bei jeder Aenderung der Bewegung des Getriebes a bewegt sich nun das Rad b um etwas mehr als

3/6 einer

ganzen Umdrehung, und wird die jeweilige präcise Ingangsetzung des Rades b durch die erwähnten beweglichen Zähne erreicht. Eine

sanft drückende Feder, welche in einen Einschnitt fällt, der sich am Kranze des

Rades b befindet, verhindert, daſs es aus der Lage

zufällig herausgerüttelt werden könnte, in welche es durch das Getriebe a gebracht worden ist. Die einzelnen Theile sind so

ausgeführt, daſs diese Bewegung unter allen Umständen ganz verläſslich verrichtet

wird.

Der Arm e, welcher fest mit der Nabe des Rades b verbunden ist, trägt eine Klinke g, durch welche das Rad c

mittels der Zähne an dem stählernen Sperrrade f, das

mit dem Rade c fest verbunden ist, nach einer Richtung

bewegt wird, und zwar genau um 3/6 seiner Peripherie. Dies geschieht aber nach jeder

Umkehrung der Bewegung des Getriebes a, also

unmittelbar, nachdem der Frässchlitten so weit zurückbewegt wurde, daſs ein

Verdrehen des zu schneidenden Rades erlaubt ist und der Schlitten sich wieder nach

vorwärts zu bewegen beginnt.

Das Getriebe o, welches nur ⅙ vom Durchmesser des Rades

c hat, wird sich naturgemäſs bei 3/6 Umdrehungen

des Rades c fünfmal umdrehen. Durch die Welle n und ein Kegelräderpaar wird die Bewegung auf das

Schrägrad p übertragen, von wo sie durch die verticale

Welle r und durch die für einen gewissen Fall nöthigen

Wechselräder zu der Schneckenwelle kommt und dem Schneckenrade, als dem eigentlichen

Theilrade, mitgetheilt wird.

Der cylindrische zapfenartige Ansatz an dem nach auswärts ragenden Arme der Klinke

g geht, sobald die Klinke in drehende Bewegung

gesetzt wird, an den Rändern der Herzscheiben h vorbei.

Jede dieser Herzscheiben ist so geformt, daſs sie bei einer gewissen Stellung

derselben der Klinke g erlauben, mit den Zähnen des

Sperrrades f in Eingriff zu treten, bei einer anderen

Stellung aber die Klinke von f entfernen, so daſs ein

Eingriff beider unmöglich wird. Diese Herzscheiben sind so angebracht, daſs, wenn

der Zapfen an der Klinke sich im Kreise bewegt, das Mittel der Herzscheiben h und die schiebende Kante der Sperrklinke g mit einem der Zähne f

übereinstimmt. Die Herzscheiben werden durch die Achsen, auf welchen die Getriebe

1 bis 5 (Fig.

3) sitzen, mittels des Planetenrades k

gleichzeitig gedreht; sie können in sechs verschiedenen Stellungen fixirt werden.

Dies geschieht durch den Sperrstift m, welcher in die

entsprechend numerirten Schlitze des Rades k paſst.

Wenn sich der Sperrstift m in dem mit Null bezeichneten

Schlitze befindet, so sind alle Herzscheiben in einer solchen Stellung, daſs die

Klinke g in gar keine Berührung mit den Zähnen von f kommt, und es findet somit auch keine theilende

Bewegung statt. Ist m in dem Schlitze 1, so geht die Klinke g an

vier Zähnen von f vorbei, und erst beim fünften kommt

sie in Eingriff; das Rad o macht somit nur eine Umdrehung. Ist m in

dem Schlitze 2, so geht die Klinke g an drei Zähnen

vorbei und wird während 2/6 einer Umdrehung das Sperrrad f mitnehmen; das Rad o

macht somit 2 Umdrehungen u.s.w.

Durch einen V-förmigen Einschnitt einer Stahlscheibe s

an dem äuſseren Ende der Welle n (Fig. 2), in

welchen ein Zahn von einer Feder gepreſst einfällt, wird eine plötzliche oder

zufällige Verstellung des Theilrades verhindert. Diese Einrichtung dient auch dazu,

um dem Arbeiter zu ermöglichen, mit der Hand zu theilen und die Maschine zu

adjustiren. Dies geschieht, sobald der Arbeiter die Stifte C von den Anschlägen U entfernt, das mittlere

Rad Q auſser Eingriff bringt und an das äuſsere Ende

der Welle y und der Schraubenspindel R Kurbeln aufsetzt. In diesem Falle kann die Maschine

wie die gewöhnlichen Maschinen dieser Art gehandhabt werden.

Um die Maschine für eine verlangte Zähnezahl einzurichten, ist es nur nöthig, die

bestimmten Wechselräder auf r und z zu setzen und den Stellstift m in den richtigen Einschnitt in dem Rade k

einzustellen.

Einer jeden solchen Maschine wird eine Tabelle beigeschlossen, aus welcher die

nöthigen Angaben für eine jede Zähnezahl zu entnehmen sind. Diese selbstthätige

Räderfräse für Räder bis 1020mm Durchmesser und

230mm Breite kostet 1900 Dollars.

Tafeln