| Titel: | E. W. Büchner's Zugmesser mit elektrischem Registrirwerk. |

| Autor: | F. H. |

| Fundstelle: | Band 230, Jahrgang 1878, S. 131 |

| Download: | XML |

E. W. Büchner's Zugmesser mit elektrischem

Registrirwerk.

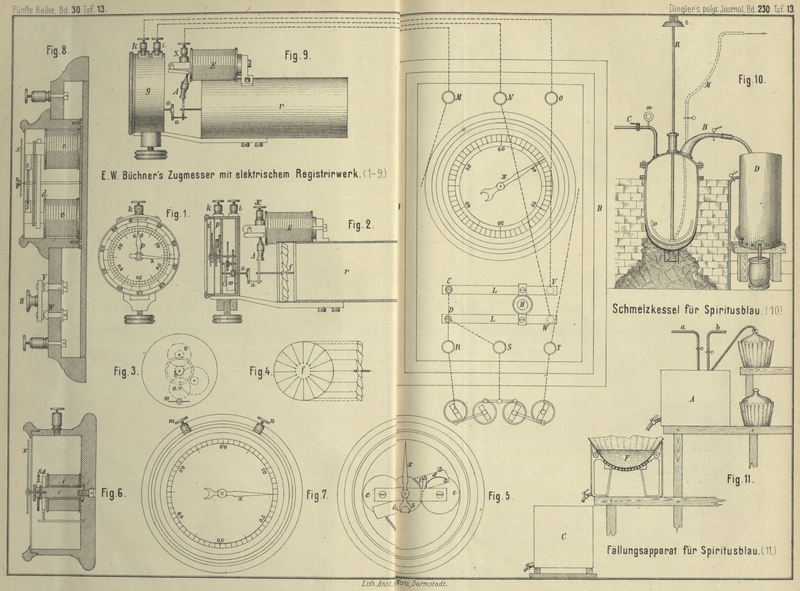

Mit Abbildungen auf Tafel 13.

Büchner's Zugmesser mit elektrischem Registrirwerk.

Es ist in vielen Fällen unbequem, die Beobachtungen bei Zugmessungen an Ort und

Stelle zu machen, noch dazu mit Apparaten, welche an und für sich complicirt und

unhandlich sind. Es dürfte deshalb für manche Zwecke ein neuer, von Dr. E. W. Buchner in Pfungstadt bei Darmstadt patentirter

Zugmesser (D. R. P. Nr. 1741 vom 25. December 1877) willkommen sein, welcher mit

groſser Einfachheit und Empfindlichkeit den Vortheil verbindet, daſs die Angaben des

Zählwerkes durch eine elektrische Leitung auf einen beliebigen Ort übertragen werden

können, von welchem aus dann auch der Zugmesser selbst nach Willkur in Gang gesetzt

und abgestellt werden kann.

Der auf Taf. 13 Fig. 1 bis

3 abgebildete Zugmesser besteht aus einem leicht beweglichen

Flügelrädchen f (in Fig. 4

besonders herausgezeichnet), welches in ein Messingrohr r eingebaut ist. Die Luft versetzt beim Durchströmen durch das Rohr das

Rädchen in Drehung, welche durch die, Kupplung u der

Antriebsachse a des Zählwerkes mitgetheilt wird. Durch

eine doppelte Räderübersetzung wird dann die Bewegung derart auf die Achse b (Fig. 3)

übertragen, daſs dieselbe eine Umdrehung bei 100 Drehungen von a macht; gleichzeitig wird von letzterer ein Windfang

w in Gang gesetzt. Die Theilbewegung der Achse b wird durch einen mit ihr verbundenen Zeiger z auf einem Zifferblatte angegeben. Jede ganze

Umdrehung desselben, beziehungsweise der Achse b, wird

durch ein Vorgelege v so auf einen zweiten lose auf b sitzenden Zeiger p

übertragen, daſs dieser hierbei den 60. Theil einer Umdrehung beschreibt. Der Zeiger

z berührt bei jeder Umdrehung eine Contactfeder c, welche mit einer isolirt auf dem Zählwerkgehäuse g sitzenden Drahtklemme i

leitend verbunden ist, und kann dadurch den Schluſs einer Batterie bewirken, deren

Pole mit dieser Klemme und der auf dem Gehäuse leitend befestigten Klemme k in Verbindung stehen. In diese Leitung wird an

beliebiger, als Beobachtungsort gewählter Stelle ein Controlapparat eingeschaltet,

welcher die Zeigerdrehungen registrirt.

Dieser Apparat (Fig. 5 bis

7 Taf. 13) besteht aus dem in einer hölzernen Büchse untergebrachten

Elektromagneten e, dessen Drahtwindungen zu den beiden

Klemmen m und n geführt

sind, in welche die Leitungsdrähte befestigt werden. Bei jedem Stromschluſs zieht

der Elektromagnet seinen Anker d an, wobei die auf

diesem sitzende Schaltklinke t das mit 60 Zähnen

versehene Schaltrad s um einen Zahn weiter schiebt, so

daſs der von der Achse dieses Rades getragene Zeiger x

genau die Bewegung des Zählwerkzeigers p nachmacht.

Soll der Zugmesser vom Beobachtungsort aus in Bewegung gesetzt und abgestellt werden

können, so muſs die in Fig. 8 und

9 veranschaulichte Einrichtung getroffen werden. Auf das Rohr r des Zugmessers wird ein Elektromagnet E aufgeschraubt, dessen Anker mit einem Stift A auf der Scheibe der Kupplung u aufsitzt und diese bremst, so lange er nicht angezogen ist. Zieht

dagegen der Elektromagnet den Anker an, so wird die Kuppelscheibe frei, und der

Bewegung des Flügelrädchens im Zugmesser steht kein Hinderniſs mehr entgegen. Der

früher beschriebene Controlapparat wird dann auf einem Bretchen B befestigt, welches an seinen Enden je 3 Drahtklemmen

M, N, O und R, S, T,

auſserdem zwei um die Zapfen C und D drehbare Messingschienen L trägt; letztere sind durch ein Hartgummistück mit einem

gemeinschaftlichen Knopf H verbunden, mittels welchen

sie über die mit halbrunden Köpfen versehene Contactstifte V, W geschoben werden können. Das eine Drahtende des Elektromagneten e im Controlapparat ist über M mit der Klemme k des Zugmessers, das andere

Drahtende über T mit dem Zinkpol einer der zum Betrieb

erforderlichen Batterien verbunden. Der Zinkpol der anderen Batterie steht mit der

Klemme R und diese wieder mit dem Drehbolzen C in Verbindung. Die Kupferpole beider Batterien sind

zur Klemme S und von da zum Drehbolzen D geleitet. Endlich steht noch der Contact W über N mit der Klemme

i des Zugmessers und der Contact V über 0 mit der Klemme X

des Elektromagneten E in Verbindung.

Sind nun die beiden Messingschienen L auf die Contacte

V, W geschoben, so geht der Strom der ersten

Batterie von S zu D, W, N,

i, dann durch das Gehäuse g und die Kupplung

u zum Elektromagneten E und weiter zu X, O, V, C, R. Der Anker des

Elektromagneten E wird dann angezogen und dadurch die

Drehung des Flügelrädchens im Zugmesserrohr zugelassen. Der Strom der zweiten

Batterie geht von S zu D, W, N,

i und bei jedesmaligem Contact des Zeigers z

durch diesen in die isolirte Klemme k, dann zu M und durch den Elektromagneten e des Controlapparates zu T. Werden die

beiden Schienen L von den Contactstiften V, W weggeschoben, so ist die Leitung unterbrochen und

der Apparat abgestellt.

F. H.

Tafeln