| Titel: | Neue Constructionen von Wirkmaschinen-Nadeln. |

| Autor: | G. W. |

| Fundstelle: | Band 230, Jahrgang 1878, S. 223 |

| Download: | XML |

Neue Constructionen von

Wirkmaschinen-Nadeln.

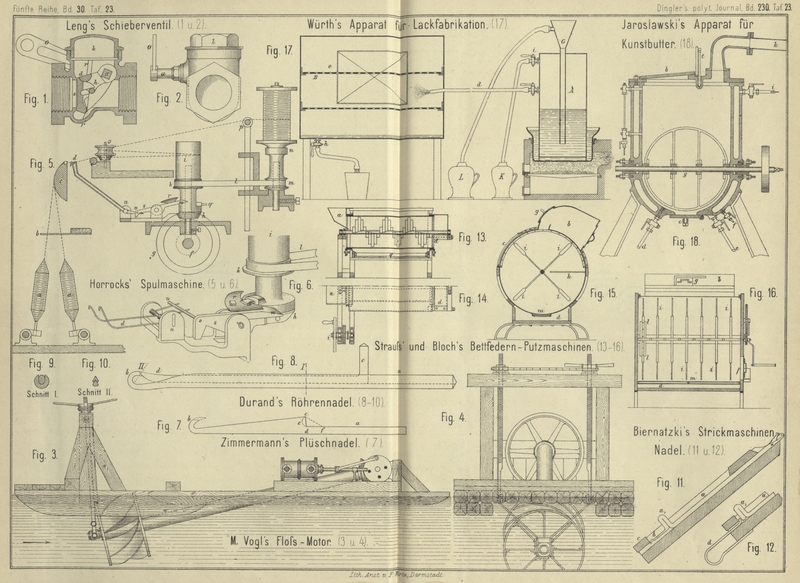

Mit Abbildungen auf Tafel 23.

Neue Constructionen von Wirkmaschinen-Nadeln.

Mit dem Namen „Nadeln“ werden in der Wirkerei mancherlei Drahtstäbchen von

verschiedenen Formen, Gröſsen und Verwendungsweisen bezeichnet. Hauptsächlich führen

diejenigen in den Wirkmaschinen vorkommenden Drahthaken diesen Namen, an welchen die

Maschen des gewirkten Stoffes hängen und die zur Herstellung dieser Maschen, ähnlich

wie die Stricknadeln der Handarbeit, dienen. In neuerer Zeit hat man in einzelnen

Ausführungsformen derselben folgende weitere Verbesserungen angebracht, theils zum

Zwecke weiter gehender Verwendung, theils in der Absicht, die Nadeln leichter

handlich und arbeitsfähig zu machen.

Eine neue Plüsch-Nadel von Chr. Zimmermann und Sohn in Apolda (*D. R. P. Nr. 2091

vom 25. November 1877) ist dazu bestimmt, die Plüschhenkel der Kettenwaare während

des Wirkens der letzteren zugleich aufzuschneiden. Sie ist am Fangkettenstuhle,

welcher jetzt vielfach zur Herstellung von Kettenplüsch benutzt wird, zu verwenden.

Im Falle solcher Plüscharbeit enthält dieser Fangkettenstuhl nur in einer

Nadelreihe, der Stuhlreihe, die gewöhnlichen Haken- oder auch Zungennadeln zur

Maschenbildung des Grundgewirkes, und die andere Reihe ist nur aus Stiften gebildet,

welche dazu bestimmt sind, bei jeder Legung eine Schleifenreihe der Fäden mit zu

erhalten, welche später die Plüschhenkel bilden, aus denen sich aber die Stifte nach

Beendigung der Reihe leicht herausziehen können. Als Ersatz dieser Stifte sind die

neuen Plüschnadeln zu betrachten. Dieselben enthalten, wie Fig. 7 Taf.

23 zeigt, auf ein Stück ihrer Länge einen breiten Schaft und vorn einen kürzeren

oder längeren Haken b. Da, wo der Schaft plötzlich schmäler abgesetzt ist,

hat man die Kante cd wie ein Messer zugeschärft und sie

entweder senkrecht auf a stehend, wie cd, oder bogenförmig wie ced, oder schräg wie cf geformt. Wenn nun

eine Reihe gewirkt ist, so halten die Haken b die

Plüschhenkel; wird dann die ganze Nadelreihe a in der

Längsrichtung der Nadeln verschoben, so gleiten die Henkel hinter oder unter cd hin (die Nadeln a

stehen im Stuhle vertical), und wenn man dann die Reihe a wieder senkt, so durchschneidet jede Kante cd ihren Plüschhenkel. Auf diese Weise befreien sich die Nadeln a selbst von ihren Henkeln und brauchen nicht aus ihnen

herausgezogen zu werden,

Die Abänderung der Röhrennadel von

Eug. Durand in Paris (*D. R. P. Nr. 2100 vom 8.

Januar 1878) greift wieder zurück zu einer alten Erfindung (vgl. Sächsisches Patent

von Lembcke und Gottlebe in Wittgensdorf bei Chemnitz

vom J. 1858), nach welcher die Stuhlnadeln nicht mehr den langen Haken enthalten,

dessen Spitze bisweilen, behufs der Maschenbildung, herab in eine Nuth des

Nadelschaftes gedrückt wird, sondern deren Nadelschaft selbst aus einem

Blechröhrchen besteht, in welchem ein Drahtstift sich lang hin- und herschieben

läſst. An einem Ende ist die Röhre einseitig zu einem Haken ausgefeilt und, wenn der

Draht nach vorn geschoben wird, so legt er sich auf das Hakenende und schlieſst den

Hakenraum. Diese Verschiebung des Drahtes ersetzt also die Arbeit des Pressens der

gewöhnlichen Hakennadel, ist aber nicht eine so schwere Arbeit als wie die letztere.

Zu demselben Zwecke, um also dem Arbeiter das „Pressen“ zu ersparen, ist auch

die Zungennadel erfunden worden und hat den beabsichtigten Nutzen so leicht und in

so hohem Maſse ergeben, daſs sie jetzt überaus vielfach verbreitet ist.

Wenn nun die jetzt von Durand angegebene Veränderung der

Röhrennadel die letztere wiederum zum Ersätze der Zungennadel befähigen soll, so

erscheint eine solche Absicht wohl schwer erreichbar; – jedenfalls ist das Resultat

der Bestrebungen abzuwarten. Nach der neuen Construction besteht der Nadelschaft

nicht mehr aus einer Röhre, sondern ist ein maſsiver runder oder etwas flach

gepreſster Drahtstab a (Fig. 8 bis

10 Taf. 23), in welchem man eine Nuth eingehobelt oder eingefräst hat,

und in dieser Nuth verschiebt sich der Drahtstab cd. An

a ist auf der einen Seite der kurze Haken b angebogen und cd enthält

auf der entgegengesetzten Seite ein rechtwinklig aufwärts gebogenes Ende c. Sämmtliche Stäbchen cd

werden von einer Schiene bei c erfaſst und hin und her

geschoben zum Oeffnen oder Schlieſsen des Hakenraumes b. Man kann auch umgekehrt die Stäbchen cd

festhalten und die Nadeln ab bewegen lassen; jedenfalls

geschieht aber das Oeffnen und Schlieſsen des Hakenraumes nicht mehr, wie bei den

Zungennadeln, durch die Waare selbst, sondern ist von der Maschine besonders zu

verrichten.

Die Neuerung an der Zungen-Nadel von J.

Biernatzki in Hamburg (*D. R. P. Nr. 2104 vom 19. Januar 1878) besteht, wie

Fig. 11 Taf. 23 zeigt, darin, daſs die Nadel a am unteren Ende, unterhalb des Schloſshakens a1, zugleich die Feder b enthält, welche man sonst gewöhnlich getrennt in die

Nadelbetten einlegen muſste, wie d in Fig. 12

(vgl. *1869 191 9). Während durch Hinaufschieben von d die Nadel a in ihre

Arbeitslage gebracht wird, in welcher der Haken a1 von dem Schlosse der Maschine getroffen werden

kann, ist nach der neueren Einrichtung ein Hinaufschieben der Nadel a erforderlich, so weit, bis b nahe an der unteren Querschiene c anstöſst.

Die alten Federn d werden mit der Zeit locker, rutschen

zurück und halten die Nadeln a nicht sicher in der

richtigen Lage; dies geschieht aber durch die neuere Einrichtung mit gröſserer

Zuverlässigkeit. Soll die Nadel nicht mit arbeiten, so wird sie so weit

hinabgeschoben, daſs die Feder b unter der Schiene c liegt.

Die Unsicherheit in der Wirkung der alten Federn d hat

schon zu einer der obigen ähnlichen Verbesserung Veranlassung gegeben (vgl.

Sächsisches Patent von Bach und Groſser in Markersdorf

bei Burgstädt in Sachsen vom J. 1876), nach welcher auch jede Nadel ihre eigene

Feder trägt, aber in anderer als der obigen Ausführungsform.

G. W.

Tafeln