| Titel: | Doublir-Spulmaschine von J. Horrocks und Söhne in Manchester. |

| Autor: | E. L. |

| Fundstelle: | Band 230, Jahrgang 1878, S. 225 |

| Download: | XML |

Doublir-Spulmaschine von J. Horrocks und Söhne in

Manchester.

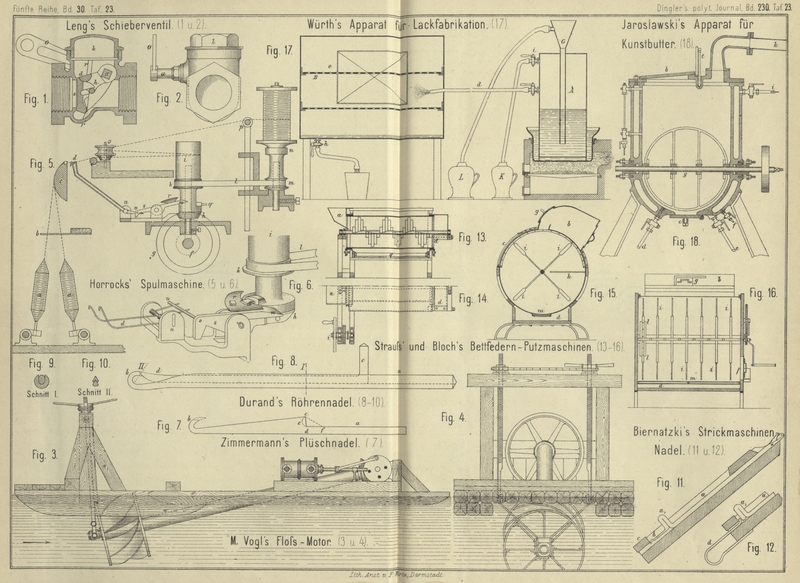

Mit Abbildungen auf Tafel 23.

Horrocks' Spulmaschine.

Diese in Fig. 5 und

6 Taf. 23 nach dem Textile Manufacturer,

1878 S. 273 skizzirte Maschine hat stehende Spindeln, welche die Spulen in solcher

Weise drehen, daſs die Fäden nahezu immer gleich schnell aufgespult werden. Reiſst

ein Faden, so wird der Spindelbetrieb selbstthätig ausgerückt.

Bei a sind die abzuspulenden Kötzer aufgesteckt, die zu

doublirenden Fäden laufen bei b durch Augen, bei c über eine Plüschleiste zu den Fadenwächternadeln d und bei e über einen

Glasstab. Die gespannten Fäden halten die Nadeln d

hoch; sowie ein Faden bricht, fällt dessen Nadel d

nieder und rückt hierdurch die Aufspulung aus. Die Antriebwelle / trägt nämlich

conische Scheiben g, welche die mit Leder beschlagenen

Scheiben h treiben. Letztere sind lose auf senkrecht

stehenden Zapfen aufgesteckt und mit Cylindern i

zusammengegossen, die am unteren Theile kleine Treibrollen k tragen. Von diesen aus erfolgt der Spulenbetrieb durch Riemen l und Rolle m,

welche letztere

ebenfalls auf feststehenden Spindeln gesteckt sind. Ihr oberer Theil n ist tellerartig geformt, in der Mitte in eine

stehende Spindel auslaufend und vom Umfang des Tellers aus nach der Spindel zu

conisch ausgedreht. Die Spule steckt lose auf der Spindel. Da ihre untere Scheibe

ebenfalls nach dem Centrum hin kegelförmig anläuft, findet sie auf dem Würtelteller

n solche Reibung, daſs sie seiner Drehung zu folgen

sucht. Zur Regulirung der letzteren dient der sich gleichmäſsig drehende Cylinder

i; es werden die Fäden immer nahezu gleich schnell

aufgespult, unabhängig von der Spulenfüllung. Die vom Glasstab e kommenden Fäden gehen ein oder mehrere Mal um i herum, laufen um die Rollen o rückwärts und alsdann wieder vorwärts über die Fadenführerstange p zu der Spule hin. Füllt sich dieselbe, so hält i das Garn mehr und mehr zurück und die Spule in

entsprechender Weise an.

Die Ausrückung des Spulenbetriebes erfolgt durch Aufheben der Lederscheibe h und der darauf sitzenden Theile. Oberhalb seiner

Belederung trägt h eine Nase q, die bei ungebrochenen Fäden ungehindert im Kreise herumlaufen kann.

Bricht hingegen ein Faden, so läuft q auf eine schräge

Fläche r auf, wodurch h

und i durch den Hebel s

und die Platte r hochgestellt werden. Reiſst der Faden,

so fällt seine um u drehbare Nadel d nieder und hebt mit dem anderen Ende den Stift v. Der Hebel s, an welchem

v festsitzt, senkt sich hinten, und seine Nase w, unterhalb welcher q im

Kreise herumlief, drückt die Platte r vorn nieder und

hebt sie hinten, in Folge dessen die Nase q auf r hinauflaufen muſs und der Reibungsantrieb zwischen

g und h unterbrochen

wird.

E. L.

Tafeln