| Titel: | Carbonisation der Schafwolle mittels gasförmiger Säuren. |

| Autor: | Kl. |

| Fundstelle: | Band 230, Jahrgang 1878, S. 338 |

| Download: | XML |

Carbonisation der Schafwolle mittels gasförmiger

Säuren.

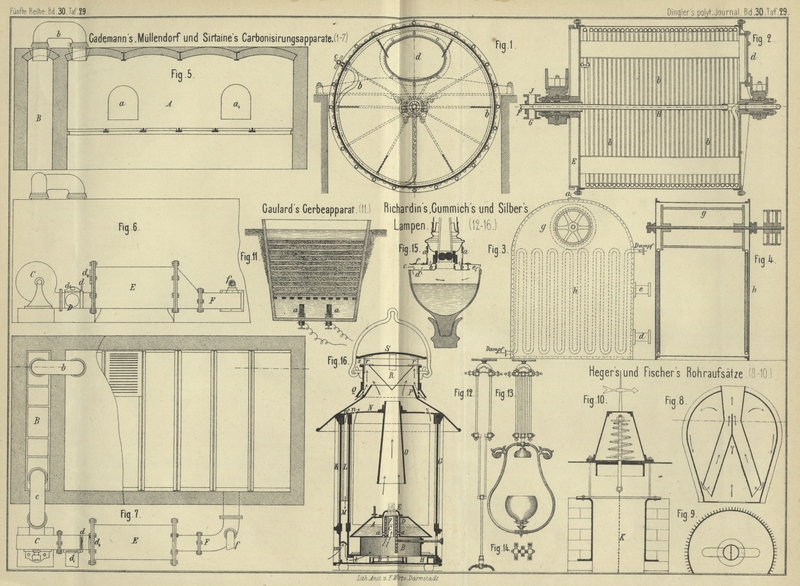

Mit Abbildungen auf Tafel 29.

Ueber Carbonisation der Schafwolle.

Der erste Gedanke, das Entkletten oder Carbonisiren der Wolle – statt mit einer

flüssigen – mit einer gasförmigen Säure auszuführen, stammt schon aus dem J. 1871,

wie früher bei Besprechung von Delamare's

Carbonisationsapparat (*1877 226 543) nachgewiesen worden ist. Das Verfahren mit

gasförmiger Salzsäure sollte insbesondere den Vortheil bieten, daſs es auch für

gefärbte Wolle angewendet werden kann. Der Hauptvorzug desselben dürfte jedoch darin

zu suchen sein, daſs die Behandlung mit gasförmiger Säure die Festigkeit der

Wollfaser selbst, sowie den weichen Griff derselben weniger schädigt, als dies bei

Anwendung von flüssiger Säure der Fall ist.

C. F. Gademann in Bieberich hat nun, wie bereits (1877

226 439) kurz gemeldet, einen Apparat zum Verkohlen pflanzlicher Stoffe in Wolle,

wollenen Tüchern und Lumpen angegeben (*D. R. P. Nr. 398 vom 11. September 1877),

welcher nähere Beschreibung verdient Derselbe besteht aus einem 10mm starken und 2m langen Eisenblechcylinder (Fig. 1 und

2 Taf. 29) von 2m Durchmesser, dessen

beide Enden mit zwei luftdichten Deckeln verschlossen sind. Das Innere des Cylinders

wird durch Wasserdampf auf 110 bis 130° erwärmt und dient hierfür das Schlangenrohr

b mit dem Hahn c zum

Entweichen des gebrauchten Dampfes. Durch die an dem einen Deckel des Cylinders

angebrachte Oeffnung d werden die zu carbonisirenden

Stoffe hineingeworfen und alsdann diese Oeffnung mit einem Deckel luftdicht

verschlossen. Durch die hohle Achse des Deckels E (Fig.

2) geht ein Zweiwegrohr F, dessen eine

Oeffnung G mit einem Luftverdünnungsapparat in

Verbindung ist, welcher ein Vacuum von 45cm

Quecksilbersäule im Innern des Carbonisationsraumes hervorbringt. Durch das

Zweiwegrohr geht ferner ein Rohr H zum beliebigen

Einlassen der Luft. Die Oeffnung J endlich des

Zweiwegrohres wird mit einem Salzsäure-Entwicklungsapparat in Verbindung gesetzt.

Alle angegebenen Rohrabzweigungen können durch Hähne geöffnet oder geschlossen

werden. Das Salzsäuregas geht, bevor es durch die Oeffnung J in den Carbonisationsraum gelangt, durch eine Schwefelsäure-haltige

Waschflasche, um möglichst trocken in den Cylinder zu gelangen. Durch die

Möglichkeit, den Cylinder wiederholt zu erhitzen, auszupumpen, und wieder mit

frischer Luft zu füllen, ist auch die vollkommene Trocknung der zu carbonisirenden

Wolle vor dem Eintritt des Salzsäuregases in den Cylinder vorgesehen.

Die Bedienung des Apparates geht nämlich in der Weise vor sich, daſs zuerst der

Cylinder auf seine Normalhitze gebracht wird. Dann werden die Wollstoffe zur

Oeffnung d hineingeworfen, letztere geschlossen, und

der Cylinder um seine Achse gedreht, bis die Wolle genügend erwärmt ist und ihre

Feuchtigkeit abgegeben hat. Jetzt wird der Luftsaugeapparat in Gang gesetzt, um die

feuchte Luft aus dem Cylinder zu entfernen und frische Luft durch das Rohr H wieder eintreten zu lassen. Ist auf diese Weise die

Waare vollkommen getrocknet und auf 110° erhitzt, so wird der Hahn des Rohres H geschlossen, während der Luftsaugeapparat immer noch

thätig ist, um einen luftverdünnten Raum im Cylinder herzustellen, in welchem man

schlieſslich, nachdem der Hahn bei G geschlossen worden

ist, das trockene Salzsäuregas durch die Oeffnung J

eintreten und auf die trockene, erhitzte Wolle einwirken läſst.

Während der vorstehend beschriebene Apparat vornehmlich für lose Wolle und für

wollene Lumpen bestimmt ist, hat Gademann für die

Carbonisation farbiger Tücher, in welchen sich Kletten oder Baumwollfasern befinden,

einen eigenen, in Fig. 3 und

4 Taf. 29 abgebildeten Apparat construirt. bestehend aus einem eisernen

Behälter h und einer in demselben befindlichen Walze

g. Das zu carbonisirende Tuch wird über diese Walze

gezogen, an seinen beiden Enden mit einer wollenen Schnur zu einem endlosen Band

zusammengenäht und langsam umgedreht. Die Heizung im Behälter wird genau wie oben durch überhitzten

Dampf hervorgebracht. Durch das Rohr e ist der Behälter

mit dem Luftverdünnungsapparat, durch das Rohr a mit

der äuſseren Luft und durch d mit dem Salzsäureapparat

in Verbindung gesetzt. Im Uebrigen wird gerade so operirt wie früher und ist die

Carbonisation nach ½ Stunde ganz vollendet, ohne daſs die Farbe des Tuches

angegriffen, oder auf weiſsem Tuche ein rostgelber Ton erzeugt wird, oder die

Festigkeit der Wollfaser einen Schaden erleidet.

Müllendorf, Sirtaine und Comp. in Verviers construirten

einen in Fig. 5 bis

7 Taf. 29 nach dem Moniteur industriel, 1878

Bd. 5 S. 528 skizzirten CarbonisationsapparatAuf dem gleichen Princip beruht im Wesentlichen der Apparat von E. Leclercq in Tourcoing, L. Gondrexon und P.

Cuvelier in Comines, Frankreich (*D. R. P. Nr. 1735 vom 2. December

1877). Abweichend ist die Art der Durchführung der Wolle u. dgl. durch den

Apparat, welche so getroffen ist, daſs ein ununterbrochener Betrieb

stattfinden kann. In einem geschlossenen gemauerten Raum ist eine geneigte drehbare Trommel (aus Holz, aus

emaillirtem oder mit Blei verkleidetem Eisen, aus Steingut o. dgl.)

angebracht, an beiden Enden offen und im Innern mit senkrecht oder schief

stehenden Zähnen besetzt. An dem höher gelagerten Ende, wird das Material

eingeführt und fertig an der anderen Seite ausgegeben. Die Zu- und Ableitung

des Materials erfolgt durch endlose Tücher oder durch Röhren, welche unter

einem entsprechenden (freilich nicht näher angegebenen) luftdichten

Verschluſs von der Wollwaschmaschine o. dgl. auſserhalb des gemauerten

Carbonisirungsraumes zu der Drehtrommel, bezieh. von derselben nach auſsen

führen. Der Patentanspruch erstreckt sich auch auf das Neutralisiren der

carbonisirten Materialien, endlich auf das Schwefeln oder Bleichen

beliebiger Stoffe in dem gleichen Apparate. – Anknüpfend seien noch erwähnt

die Verfahren von Plantrou (vgl. S. 284 d. Bd.)

und von A. Frank in Charlottenburg (D. R. P.

Nr. 2301 vom 9. December 1877). Letzterer bringt Chlormagnesium (vgl. 1876

219 469) in Vorschlag, welches – neben

gröſserer Billigkeit als Abfallprodukt der Staſsfurter Kali-Industrie u.a. –

den anderen sonst benutzten Agentien gegenüber gröſsere Sicherheit für

Schonung der Wollhaare bieten soll. Die Wolle o. dgl. wird in einer Lösung

von Chlormagnesium (von 1,07 bis 1,10 sp. G.) eingeweicht, dann ausgerungen

oder ausgeschleudert und getrocknet. Hierauf gelangt die Wolle in einen auf

100 bis 130° geheizten Carbonisirungsraum und verbleibt da so lange (50 bis

90 Minuten), bis sich die Carbonisation durch Zersetzung des Chlormagnesiums

mit noch vorhandenem Wasser in freie Salzsäure und Magnesiumoxyd vollzogen

hat. Zuletzt wird in reinem Wasser gewaschen., dessen

Leistungsfähigkeit hauptsächlich durch die Thätigkeit eines Ventilators erhöht

werden soll. Die zu carbonisirende Wolle ist in der Kammer A auf Horden ausgebreitet, welche in einer Höhe von ungefähr 0m,8 über dem Boden angebracht sind. In einer

Seitenwand befinden sich zwei gut verschlieſsbare Oeffnungen a, a1 zum Beschicken der Kammer. Der

Carbonisationsraum A steht durch das Rohr b in Verbindung mit dem für die Absorption der

Säuregase bestimmten Kanal B, welcher wieder durch das

Rohr c mit dem Ventilator C verbunden ist. Der Kasten E dient zur

Aufnahme einer Kühl-, Heiz- sowie Trockenvorrichtung für das durchströmende Säuregas

und steht auf der einen Seite mit dem Ventilator, auf der andern mit der Kammer A in Verbindung. In dem Zwischenstück D sind zwei Schieber d und

d1, angebracht,

ersterer, um die Verbindung des Ventilators mit dem Kasten E nach Belieben herzustellen oder zu unterbrechen, letzterer, um nach

Bedürfniſs den Ventilator mit der äuſseren Luft in oder auſser Verbindung zu setzen.

Man hat es so in der Hand, den Ventilator das eine Mal zu benutzen, um in dem in

sich geschlossenen Apparat die atmosphärische Luft, die Säuregase und die erhitzte

Luft circuliren zu lassen, das andere Mal, um aus dem bei d1, geöffneten Apparat die Säure und die

warme Luft herauszutreiben. Ein dritter Schieber d2 gestattet der Luft den Zutritt in den Kasten E. Das Rohr F, welches von

E in den Carbonisationsraum A und zwar unterhalb der Horden führt, nimmt vor seinem Eintritt noch ein

Seitenrohr f auf, welches dem Apparat die gasförmige

Säure zuführt.

Ist z.B. Salzsäure das zur Verwendung kommende Säuregas und ist die zu carbonisirende

Wolle auf den Horden ausgelegt, so werden die beiden Oeffnungen a, a1 dicht

verschlossen, die beiden Schieber d1 und d2 gesperrt, während der Schieber d geöffnet und der Ventilator in Thätigkeit versetzt

wird, so daſs innerhalb des geschlossenen Apparates eine Luftbewegung hergestellt

ist. Gleichzeitig ist im Kasten E der Heizapparat

erwärmt und die Salzsäure durch das Seitenrohr f in den

Carbonisirungsraum A eingedrungen. Die Salzsäure folgt

natürlich der durch den Ventilator hergestellten Luftströmung, durchdringt die Wolle

auf den Horden, macht ihren Kreislauf durch den Kanal B, den Ventilator C und den geheitzten Kasten

E und wieder zurück in den Raum A so lange, bis die vegetabilischen Verunreinigungen

der Wolle unter der gleichzeitigen Einwirkung der Wärme und der Säuredämpfe genügend

zerstört sind. Nun läſst man in den Kanal B so lange

einen Staubregen eintreten, bis die Salzsäure vom Wasser gänzlich absorbirt ist,

worauf der Schieber d geschlossen und die beiden

Schieber d und d2 geöffnet werden. Der Ventilator zieht jetzt von

auſsen durch die Schieberöffnung d2 reine und im Kasten E

erhitzte Luft in den Apparat hinein und treibt die mit Salzsäuregas verunreinigte

Luft durch d1 aus

demselben heraus, bis die Wolle ganz getrocknet und ganz von anhaftendem

Salzsäuregas befreit ist.

In der Originalbeschreibung dieses Apparates ist leider über die Einrichtung des

Kastens E und der in demselben enthaltenen

Heizvorrichtung gar nichts angegeben und dadurch die Beurtheilung der Frage

unmöglich, ob die für die Zerstörung der vegetabilischen Stoffe nöthige Temperatur

im Carbonisationsraum mit den gegebenen Mitteln erreicht wird oder nicht. Auch fehlt

jede Andeutung über das Material, aus welchem die verschiedenen Bestandtheile des

Apparates gefertigt sind – eine erste Frage für die Ausführung grade einer solchen

Anlage. Einzig die in der Zeichnung angedeuteten Wölbungen berechtigen wenigstens

für den Raum A und den Kanal B zu dem Schluſs, daſs dieselben aus solidem Mauerwerk zusammengesetzt

sind.

Kl.

Tafeln