| Titel: | Neue Lampen. |

| Fundstelle: | Band 230, Jahrgang 1878, S. 360 |

| Download: | XML |

Neue Lampen.

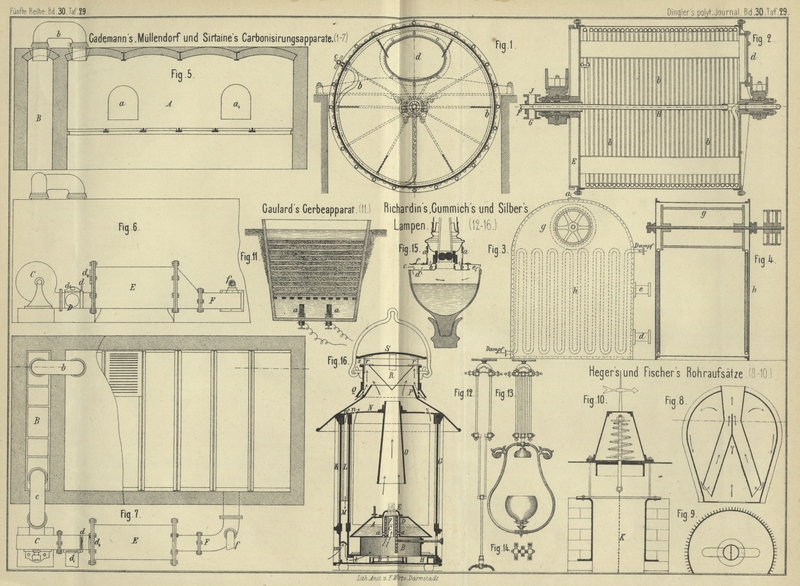

Mit Abbildungen auf Tafel 29.

Neue Lampen.

Die in Fig. 12 bis

14 Taf. 29 dargestellte zusammenschiebbare Hängelampe von H. Richardin in Paris (*D. R. P. Nr. 853 vom 21. August

1877) ist aus drei Theilen zusammengesetzt. Der obere Theil besteht aus vier Röhren,

welche oben und unten durch angelöthete Kreuzköpfe mit einander verbunden sind. Die

oberen Kreuzköpfe stehen mit einander durch ein bogenförmiges Stück in Verbindung,

durch welches der Gaszufluſs stattfindet. Die unteren Kreuzköpfe oder

Verbindungsröhren des oberen Theiles sind mit dem zweiten Theile des Rohrsystemes

verbunden, welcher von zwei ebenfalls vierkantigen Röhren gebildet wird. Diese

letzteren haben dieselben Abmessungen, wie die oberen Röhren. Hähne stellen die

Verbindung im Innern her, oder gestatten das Abschlieſsen des zweiten Theiles und

bilden auch die beiden Drehachsen, um welche die Röhren des zweiten Theiles in

verticaler Richtung drehbar sind. Mittels eines Gliedes, welches wieder als

Drehachse dient, schlieſst sich an das zweite Rohrsystem das dritte an, das aus zwei

ebenfalls vierkantigen Röhren besteht und an seinem unteren Ende ein Ansatzstück

trägt, welches letztere die eigentliche Hängelampe oder den Lampenträger aufnimmt.

Aus der Abbildung ist ersichtlich, wie jedesmal die horizontalen Kreuzköpfe der

unteren Abtheilung nach dem Aufklappen zwischen denen der nächsthöheren ihren Platz

finden. Um dieselben in dieser Lage festhalten zu können, ist zunächst der eine der

oberen Kreuzköpfe mit einem kleinen Anschlagstift versehen, gegen welchen die Röhren

des zweiten Theiles des Rohrsystemes, nachdem sie emporgeschlagen sind, sich

anlegen. Die Röhren der zweiten Abtheilung dagegen werden durch einen doppelten

Bügel festgehalten, welcher sich um ein Gelenk dreht und an seinem anderen Ende

einen Handknopf trägt. Mittels Platte und Ansätzen hält dieser Bügel die Röhre des

zweiten Theiles in ihrer nach oben aufgeklappten Lage fest.

Ehestädt und Robert in

Berlin (* D. R. P. Nr. 1450 vom 7. December 1877) haben für Wandlampen u. dgl. einen

beweglichen Arm construirt, aus in Form eines Parallelogrammes verbundenen

Stäben.

F. Fauth in Heilbronn (* D. R. P. Nr. 1002 vom 9.

October 1877) verwendet. einen wagrechten Gasbrenner, unter welchem ein mit Wasser

gefülltes halbkugelförmiges Glasgefäſs angebracht ist, um dadurch angeblich eine

gröſsere Lichtstärke zu erhalten.

Eine hübsche Vorrichtung zum Löschen und Reguliren von Spirituslampen haben Schlag und Berend in

Berlin (* D. R. P. Nr. 2485 vom 17. März 1878) patentirt und deren Anwendung auch

für Lampen mit anderen Leuchtstoffen vorbehalten, welche wie Spiritus bei geringerer

Luftzuführung nicht ruſsen. Die Flamme ist von einer kleinen, nach oben offenen,

halbkugelförmigen Schale umgeben. Durch Drehen derselben um ihre verticale Achse

steigen aus der Schale zwei sphärische Blechkappen in die Höhe, welche über der

Flamme einen immer kleiner werdenden Schlitz freilassen, bis dieser bei mit 90°

vollendeter Drehung ganz geschlossen ist, wodurch die Flamme ohne üblen Geruch

ausgelöscht wird. In den Zwischenlagen brennt die Flamme mit verschiedener, also

regulirbarer Stärke. Für Lampen bei Thee-, Kaffeemaschinen u. dgl. scheint diese

Einrichtung recht zweckmäſsig zu sein.

Erdöllampen. C. Votti in Newark (* D. R. P. Nr. 704 vom

3. Juli 1877) vermeidet dadurch den Lampencylinder, daſs er über die Flamme einen

sich nach unten trichterförmig verjüngenden Teller aus durchsichtigem und darauf die

Glocke aus mattem Glase stellt.

Schwintzer und Gräff in

Berlin (* D. R. P. Nr. 1915 vom 6. Februar 1878) haben eine Dochtführung patentirt

erhalten, bestehend aus einer flachen Dochtscheibe, welche nach oben cylindrisch

ausläuft und zwischen zwei parallel laufenden Dochttrieben steht. – O. Wollenberg in Berlin (*D. R. P. Nr. 1528 vom 23.

September 1877) hat, wie zum Theil schon bekannt (vgl. * 1876 222 123), einen Rundbrenner mit zerlegbarer Brennerhülse construirt, R. Sarre in Dresden, Rechtsnachfolger G. Stobwasser in Berlin (*D. R. P. Nr. 1431 vom 3.

November 1877), eine Lampe mit Regulator, zum Zweck der gefahrlosen Verwendung von

Petroleum, deren Form an die bekannte Studirlampe erinnert.

Um zu verhüten, daſs Erdöl an dem Oelbehälter herunterläuft und die Gypsdichtung

lockert, drückt A. Möller in Hannover (*D. R. P. Nr.

157 vom 21. August 1877) den Zapfen des Behälters in denselben hinein, so daſs das

Oel nun an den Kanten hängen bleibt.

R. E. Asmis in Berlin (* D. R. P. Nr. 407 vom 12.

September 1877) hat sich einen Brenner mit Docht aus Bimsstein und regulirter

Petroleumzuführung patentiren lassen.

A. Panten in Berlin (* D. R. P. Nr. 1754 vom 15. Januar

1878) umgibt die Flamme mit einem mächtigen, kugelförmigen Glaskörper, der mit

Wasser gefüllt ist, angeblich zur Erhöhung der Leuchtkraft. Die Lampe wird dadurch

jedenfalls schwerfällig und kann leicht umfallen. – L.

Brandau in Berlin (* D. R. P. Nr. 1205 vom 18. September 1877) stellt

dagegen der Flamme einen Reflector, der mit Wasserdampf gefüllt ist, gegenüber, um

ein angenehmeres Licht zu bekommen.

Hier ist auch die von P. Schmahl in Biberach (*D. R. P.

Nr. 2349 vom 8. März 1878) verbesserte Petroleumlackel zu erwähnen; die

Dochtregulirung erfolgt von auſsen mittels einer drehbaren Schraubenröhre, mit

welcher eine zweckmäſsige Saugdochtvorrichtung mit zweitheiligem Saugdocht verbunden

ist. Durch Anbringung eines Federgestelles läſst sich diese Fackel auch beim Fahren

benutzen.

Zahlreich sind die Vorschläge, Explosionen der Erdöllampen zu

verhüten. J. Gummich in Werden (* D. R. P. Nr. 635 vom

2. October 1877) zwingt die Luft durch den die Lampe einschlieſsenden Ring a (Fig. 15

Taf. 29) und den daran sich schlieſsenden Kanal b durch

die Oeffnung c (links) einzuströmen. Auf dem Boden des

Kanales b befinden sich der Stärke der Flamme

entsprechende kleine Oeffnungen d, welche mit dem

Innern des Oelbehälters in Verbindung stehen. Auf der rechten Seite des Oelbehälters

befindet sich die Oeffnung e. Die beim Brennen der

Lampe den Kanal b durchstömende Luft reiſst durch die

Oeffnungen die Luft aus dem Oelbehälter mit sich fort, welche sich durch die

Oeffnung e ersetzt. Es findet somit bei brennender

Lampe eine beständige Luftströmung durch den Oelbehälter statt. Das sich etwa

entwickelnde Gas wird von der durchströmenden Luft sofort mitgenommen, und wegen der

sehr geringen Menge im Vergleich zu der durch e und c einströmenden Luft sofort gefahrlos durch die Flamme

entführt. Durch die Oeffnung e, welche durch eine

Klappe entsprechend vergröſsert wird, kann Oel nachgefüllt werden. Die Klappe f schlieſst die Oeffnung c

nach gelöschtem Licht.

C. Artopoeus in Pforzheim (* D. R. P. Nr. 44 vom 13.

Juli 1877) verlängert die Dochthülse bis zum Boden des Oelbehälters und läſst die

etwa sich entwickelnden Gase durch eine seitliche Oeffnung austreten. – O. Wollenberg in Berlin (* D. R. P. Nr. 1529 vom 23.

September 1877) stellt Oelbehälter mit eingegossenem Glasrohr als durchgehendes

Luftzugsrohr her. – Th. Brenner in Pforzheim (* D. R.

P. Nr. 161 vom 29. August 1877) vermeidet die Erwärmung des Oeles und damit die

Entwicklung von Knallgas dadurch, daſs er den Dochthalter als freistehendes Rohr in

den Oelbehälter stellt, A. Steiner in Berlin (* D. R. P. Nr. 974 vom

9. September 1877) dadurch, daſs er den Brenner von dem Oelbehälter durch ein

Holzfutter trennt. – L. Hüll in Cöln (*D. R. P. Nr.

2311 vom 31. Januar 1878) bringt bei alten Lampen ein Zwischenstück an, um die

Flamme vom Oelbehälter weiter zu entfernen und dadurch die Entwicklung und

Ueberhitzung der Dämpfe zu vermindern. An diesem Zwischenstück ist ferner seitlich

eine verschraubbare Oeffnung angebracht, um mittels einer Blechkanne mit passendem

Ausguſsröhrchen das Nachfüllen der Lampe von auſsen (vgl. * 1877 223 490) zu ermöglichen.

Um das Explodiren der Lampen beim Ausblasen zu verhüten, schiebt K. Abel in Berlin (* D. R. P. Nr. 1223 vom 28. October

1877) eine kleine Hülse oben in den Cylinder, der denselben schlieſst, und bläst

mittels Gummiballon Luft ein, welche die Flamme völlig auslöscht. – R. Schulze in Rostock (*D. R. P. Nr. 1728 vom 6.

November 1877) bringt seitlich an die Brenner einen Gummiballon an, von welchem aus

ein kleines Rohr zur Flamme geführt wird. Ein Zusammendrücken des Ballons genügt,

die Flamme sofort auszulöschen. – R. Bujatti in

Nürnberg (*D. R. P. Nr. 1707 vom 19. December 1877) verschlieſst den Lampencylinder

einfach mit einer Glasscheibe, um die Flamme zum Verlöschen zu bringen; die Scheibe

ist mit einer entsprechenden Fassung oben auf den Cylinder gesetzt und dient so

zugleich als Schutz für Zimmerdecke und Cylinder. – Die Löschvorrichtung von Fr. Timcke in Hamburg (* D. R. P. Nr. 2378 vom 6.

November 1877) benutzt die bekannten, vertical verschiebbaren Löschhülsen (vgl. *

1878 228 90), läſst aber dieselben statt mittels

Hebelwerk u.s.w. durch eine im Inneren des Mantels am Brandrohr angebrachte

excentrische Scheibe hochgehen, an deren Achse eine Belastungskugel unmittelbar

(ohne Einschaltung eines Kettchens o. dgl.) angebracht ist.

Um in Werkstätten den Staub von den Brennern abzuhalten, umgibt

C. Hüllmann in Altona (*D. R. P. Nr. 1888 vom 18.

December 1877) die Luftzuführungsöffnungen mit einem feinen Drahtnetz.

Laternen. A. M. Silber in London (* D. R. P. Nr. 2011

vom 5. Februar 1878) hat folgende Laterne mit Argandbrenner patentirt erhalten. Der

Oelbehälter A (Fig. 16

Taf. 29) ist mit abgeschrägten Seiten versehen, um möglichst wenig den Lichtstrahlen

hinderlich zu sein; er besteht aus polirtem Metall und dient so zugleich als

Reflector. Der unterhalb des Behälters befindliche Raum B bildet einen Luftbehälter. Das Oel flieſst durch die Kanäle a, a in den ringförmigen Raum C, der den cylindrischen Docht enthält und so weit ist, daſs der Docht

weder an der Innen-, noch an der Auſsenwand anliegt und daher nicht durch dieselben

merklich erhitzt wird. Auſserhalb des Dochtbehälters befindet sich ein ringförmiger

Raum D, durch welchen Luft strömt und mittels der Kappe

E von auſsen gegen die Flamme geleitet wird.

Innerhalb des Dochtbehälters befindet sich ein ringförmiger Luftkanal und centrales

Rohr F, durch welches die Luft von B aus steigt, um das Innere der Flamme zu speisen.

Unterhalb des Behälters B befindet sich ein leicht zu

entfernender Teller b, um das niedertropfende Oel

aufzufangen. Die Seitenwände der Laterne bestehen aus Glas; es können jedoch einige

davon von Metall sein, wenn die Lampe nicht nach allen Richtungen hin Licht

verbreiten soll.

Am unteren Ende des Gehäuses ist ein Vorsprang H

angebracht, auf welchem der Oelbehälter und Ring ruht, so daſs ein kleiner Raum

zwischen der unteren Fläche des Ringes und der Fläche des Gehäuses frei bleibt. Die

Rückseite der Laterne hat doppelte Wände K und L und an den Seiten des hierdurch gebildeten Luftraumes

befinden sich links und rechts je eine Röhre M welche

ungefähr bis zur Hälfte der Höhe reichen und oben offen sind, während die unteren

Oeffnungen m mit Drahtgitter versehen sind. Die äuſsere

Luft steigt durch diese Röhren in den Raum zwischen K,

L, in welchem sie sich verbreitet, an Geschwindigkeit verliert und durch

einen Kanal l unter L in

den Raum B unter den Oelbehälter gelangt. Von dort

steigt sie, wie schon beschrieben, nach der Flamme. Die Laterne ist oben mit einem

concaven Reflector N zugedeckt, an welchem das

Metallrohr O befestigt ist; die Löcher n gestatten ein Entweichen von heiſser Luft aus der

Laterne oder aus dem hinteren Lufträume. Ueber der Platte N befindet sich ein Raum, in welchem ein Conus P die durch Löcher eintretende Luft nach oben leitet; diese Löcher sind

auſsen durch einen Schirm Q geschützt. Am oberen Ende dieses Raumes ist

ein Trichter R befestigt, wodurch ein ringförmiger Raum

r um denselben gebildet wird. Ueber diesem ist ein

Deckel S angebracht, welcher so weit von R entfernt ist, daſs der Luft freier Durchgang am

Umfange s gestattet ist; diese Oeffnung wird durch die

hervorragenden Ränder gegen äuſsere Luftströmungen geschützt. Durch die beschriebene

Einrichtung der Luftzustömungskanäle wird die Flamme gegen den Einfluſs von

Windstöſsen gesichert und brennt ruhig und ungestört, selbst wenn die Laterne

heftigen Winden ausgesetzt ist.

C. H. Viereck in Schleswig (* D. R. P. Nr. 1861 vom 14.

September 1877) hat eine Feuerwehrlaterne construirt, welche sich von den anderen

namentlich dadurch unterscheidet, daſs der Oelbehälter an die Auſsenseite verlegt

ist, wodurch einerseits der Laternenraum wesentlich vergröſsert ist, daher geringere

Erhitzung erleidet, und andererseits gröſsere Helligkeit erzielt werden soll, weil

das Licht von der polirten Rückwand besser zurückgestrahlt wird.

Bei der Blendlaterne von E. Beckmann in München-Gladbach

(* D. R. P. Nr. 97 vom 13. Juli 1877) ist die Lampe selbst drehbar in Zapfen

aufgehängt, damit das Oel bei schiefer Stellung des Behälters nicht überflieſst.

A. Paetow in Berlin (* D. R. P. Nr. 303 vom 11. Juli

1877) hat eine kleine, zusammenlegbare Taschenlaterne construirt. – A. Theine in Minden (* D. R. P. Nr. 421 vom 2. Juli

1877) versieht seine Laterne mit einem Schlitz, dem gegenüber eine Reibfläche

angebracht ist, um die Laterne auch im Freien sicher anzünden zu können.

Laternen für Fuhrwerke sind angegeben von P. Lülsdorff in Berlin (* D. R. P. Nr. 1409 vom 28. October 1877) und J. Pintsch in Berlin (* D. R. P. Nr. 1798 vom 3. Juli

1877); die erstere ist für Erdöl eingerichtet mit in den Brenner eingesetztem

Schutztrichter gegen Ueberflieſsen des Petroleums; die andere dient speciell für

Eisenbahnwagen u. dgl., welche nach Pintsch's System

mit Gas beleuchtet werden. – Die von Thofehrn

angegebene Erdöllampe für Eisenbahnwagen ist bereits (* 1878 229 435) beschrieben.

Zu erwähnen ist noch die für Gas eingerichtete Bergwerkslampe von W. Fischbach in Siegen (* D. R. P. Nr. 513 vom 6. Juli

1877) mit eigenthümlicher Gas- und Luftzuführung, dem Entzündungsapparat im Innern

der Lampe und endlich dem Schornstein, um die Gase abgekühlt wegzuleiten.

Schlieſslich hat J. Pintsch in Berlin (* D. R. P. Nr.

540 vom 18. August 1877) einen Gasbeleuchtungsapparat für Wasserwege angegeben.

Solche Apparate werden an betreffenden Stellen im Wasser angebracht, um bei Tag und

Nacht dem Schiffer als Warnung oder Richtschnur zu dienen. Der Apparat, in Gestalt

einer schwimmenden, auf dem Meeresgrunde verankerten Boje, auf welcher die Laterne

angebracht ist, wird mit comprimirtem Leuchtgas gespeist und führt eine solche Menge

desselben bei sich, daſs eine Füllung beispielsweise nach je 10 Tagen erforderlich

ist. Besondere Sicherungen gegen Verlöschen der Flamme sind angebracht. – Nach

anderen Nachrichten sollen z. Z. im Fahrwasser zwischen Petersburg und Kronstadt

Versuche mit Pintsch's Seelaternen angestellt

werden.

Tafeln