| Titel: | Mittheilungen von der Weltausstellung in Paris 1878. |

| Fundstelle: | Band 230, Jahrgang 1878, S. 373 |

| Download: | XML |

Mittheilungen von der Weltausstellung in Paris

1878.

(Fortsetzung von S. 314 dieses

Bandes.)

Mittheilungen von der Weltausstellung in Paris 1878.

Die Kleinmotoren auf der

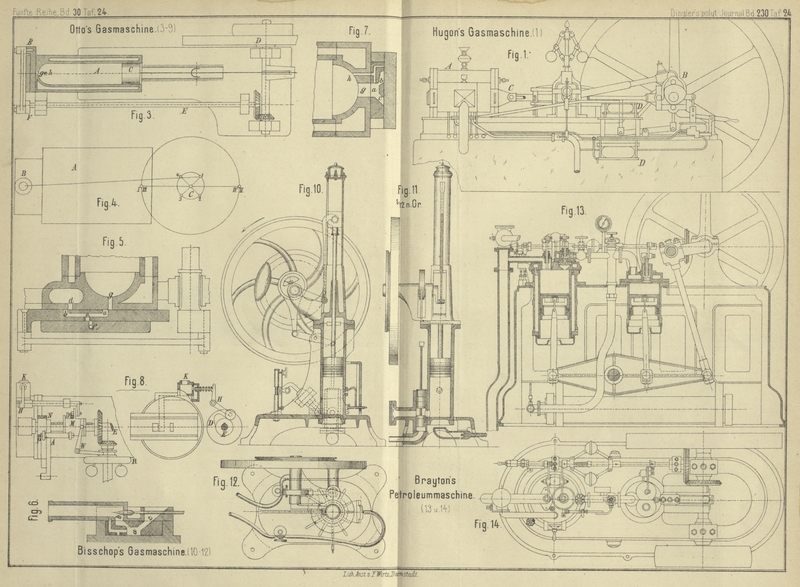

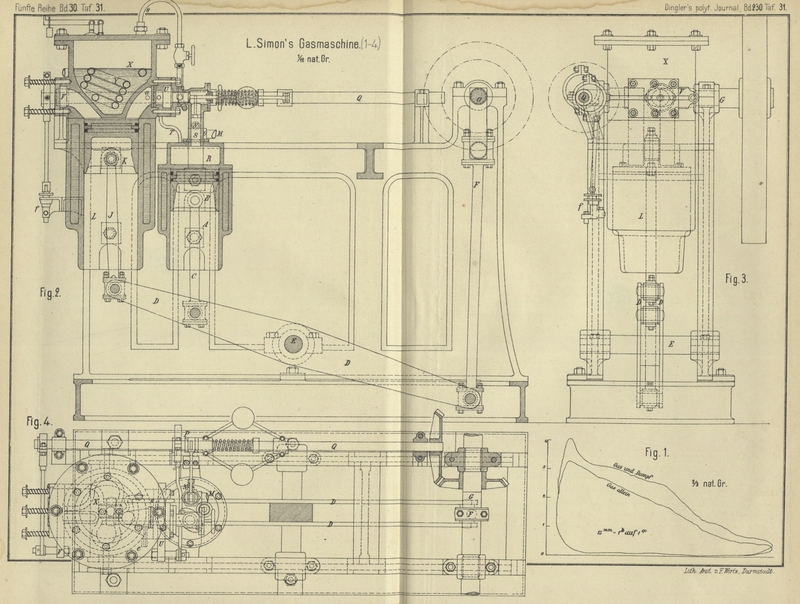

Ausstellung (Tafel 24 und 31).

(Schluſs von S. 299 dieses Bandes.)

Das System des Engländers L. Simon beruht zwar im

Allgemeinen auf denselben Principien wie das soeben geschilderte, weicht jedoch in

der Ausführung in einzelnen Punkten erheblich von der Otto'schen Maschine ab. Auch

Simon sucht die Explosion des Gasgemisches durch

eine Expansion zu ersetzen und erreicht dies durch allmälige Einführung eines comprimirten Gasgemisches in den

Arbeitscylinder. Die Compression wird in der Simon'schen Gasmaschine in einem besonderen Cylinder vollzogen. Luft und Gas,

in geeignetem Verhältniſs gemischt und verdichtet, werden erst von hier aus dem

eigentlichen Arbeitscylinder zugeführt. Im Innern des Arbeitscylinders wird eine

unter Druck constant brennende kleine Flamme unterhalten, an welcher sich das

eintretende Gasgemisch im Verlauf der Kolbenbewegung und nach Maſsgabe des

Uebertrittes entzündet, um in allmäliger Expansion seinen Druck auf den

Arbeitskolben zu übertragen. Beide Cylinder sind vertical angeordnet und erhalten

ihre Bewegung bezieh. übertragen dieselbe durch Lenkstangen auf einen im unteren

Theil des Maschinengestelles gelagerten Balancier, der seine Bewegung weiterhin in

bekannter Weise einem Schwungrade mittheilt. Der Eintritt des Gasgemisches und der

Austritt der Verbrennungsproducte werden durch Ventile vermittelt, deren Bewegung

durch Hebel und Hebedaumen von einer gemeinschaftlichen Steuerwelle abgeleitet

wird.

Als neu und eigenthümlich hat der Simon'sche Motor eine

Vorrichtung aufzuweisen, durch welche die ziemlich erhebliche Wärme der abziehenden

Verbrennungsproducte noch ausgenutzt werden kann. Nachdem dieselben den

Arbeitscylinder verlassen haben, entweichen sie durch ein schlangenförmig gekrümmtes

Rohr, welches in einem geschlossenen Gefäſs von Wasser umspült wird. In diesem

kleinen Kessel wird durch die Wärme der abziehenden Verbrennungsproducte Dampf

erzeugt, der weiterhin für die Speisung des Arbeitscylinders gemeinsam mit dem

comprimirten Gasgemisch zur Verwendung kommt. Die Leistung der Maschine wird durch

diese Vorrichtung nach dem vorliegenden Arbeitsdiagramm (Fig. 1 Taf.

31) erheblich gesteigert. Zugleich ersetzt der Dampf die für die Bewegung des

Arbeitskolbens nöthigen Schmiermittel. Der Dampfkessel, welcher mit einem zur

Kühlung des Arbeitscylinders dienenden Wassermantel verbunden ist, wird durch eine

kleine Pumpe gespeist, welche genügt, das in Dampf verwandelte Wasser zu ersetzen.

Die ganze Anordnung ist als eine sinnreiche zu bezeichnen und wohl geeignet, den

Gasverbrauch der Maschine zu vermindern.

Die constructive Anordnung der Maschine hat Manches von dem schon seit der

Weltausstellung in Philadelphia bekannten und weiterhin noch zu besprechenden

Petroleummotor von Brayton entlehnt.

Taf. 31 Fig. 2 bis 4 gibt eine

Zeichnung der Maschine in Längenschnitt, Vorderansicht und Grundriſs derselben. A bezeichnet den Cylinder der Compressionspumpe mit dem

Kolben B, C die Verbindungsstange des Kolbens mit dem

Balancier D, welcher um E

schwingt und mittels der Pleuelstange F mit der

Kurbelwelle G verbunden ist. Am anderen Ende des

Balancier D wirkt mittels der Pleuelstange J der Kolben K des

Arbeitscylinders L. M ist die Einströmung für Luft, N diejenige für Gas. Das Gemisch wird durch das Ventil

O während des Niederganges des Kolbens B in den Cylinder A

gesaugt. Das Ventil O wird durch ein Excenter P (Fig. 4)

bewegt, welches auf der Welle Q sitzt und so construirt

ist, daſs die Oeffnung des Ventiles dem Gange der Maschine entsprechend gröſser oder

geringer wird und dadurch die Geschwindigkeit regulirt.

Das Gemisch von Gas und Luft wird beim Aufwärtsgange des Kolbens in einen kleinen

Behälter R gepreſst, um von hier aus durch das Rohr S zum Verbrennungsraume des Cylinders L zu gelangen. Eine kleine Menge des Gemisches wird von

R aus durch das Röhrchen T in den oberen Theil des Cylinders L geführt

und dient daselbst zur Unterhaltung einer constanten Flamme, welche von auſsen durch

die Mündung e (Fig. 4)

angezündet wird; die Oeffnung wird dann durch einen Pflock oder auf andere Weise

geschlossen. Die Hauptmenge des Gemisches von Gas und Luft geht durch das Rohr S und durch Drahtnetze a

in den Verbrennungsraum des Cylinders L, wird durch die

Flamme entzündet und treibt expandirend den Kolben K

abwärts. Durch die lebendige Kraft des Schwungrades wird der Rückgang des Kolbens

bewirkt. Die Steuerwelle Q, auf welcher die Excenter

und Knaggen sitzen, welche die verschiedenen Ventile bewegen, wird mittels

Kegelradübersetzung, von der Hauptwelle G aus bewegt.

Die Verbrennungsproducte gehen durch das Ventil V in

das Schlangenrohr Y welches in dem Kessel X ruht. Dieser Kessel ist theilweise mit Wasser gefüllt

und steht mit dem Kühlwasser in dem Hohlraum des Cylindermantels L in Verbindung. Durch die Hitze dieser Mantelflächen

und durch die abziehenden heiſsen Verbrennungsproducte wird aus dem Wasser Dampf entwickelt,

welcher sich in dem oberen Theil des Kessels X

ansammelt und durch das Rohr s und das Ventil U in den Cylinder L

gelangt. f ist eine kleine Pumpe, welche durch Excenter

von Q aus bewegt wird und das verdampfte Wasser

ersetzt.

Ausführliche Versuchsresultate liegen vorläufig noch nicht vor; nach Mittheilungen

des Erfinders soll der Gasverbrauch 1cbm,33 für

Stunde und Pferd nicht überschreiten.Im Engineering, 1878 Bd. 26 S. 273 theilt G. Beechey in Nottingham einige Versuche mit,

welche mit einer nominell 2e-Simon'schen Gasmaschine behufs Ermittlung des

Brennmaterials angestellt worden sind. Die beistehenden Figuren zeigen zwei

Diagramme, die während des Versuches genommen wurden.Textabbildung Bd. 230, S. 375Die Dimensionen der Maschine sind: Cylinderdurchmesser = 0m,203, Kolbengeschwindigkeit minutlich =

89m,670, Pumpencylinder-Durchmesser =

0m,165, Pumpen-Kolbengeschwindigkeit

in der Minute = 48m,373. Berechnete

indicirte Leistung = 4e,64. Gasverbrauch

für Stunde und indicirte Pferdestärke =0cbm,597. Hat die Maschine während dieser Zeit wirklich 2e an der Bremse geleistet, worüber keine

Mittheilung vorliegt, so folgt hieraus ein Gasverbrauch für die gebremste

Stundenpferdekraft von 1cbm,385.S. Die ausgestellte Maschine lief

ziemlich geräuschlos und machte 150 Touren, wobei das Gasgemisch auf 3at,7 comprimirt wurde, während sich in dem kleinen

Dampfkessel ¾ Stunden nach Inbetriebsetzung der Maschine der Druck constant auf

derselben Höhe hielt. Fig. 1 ist

die Abbildung eines mir vom Erfinder mitgetheilten Diagrammes (in ⅔ n. Gr.), welches

den Einfluſs der Dampfwirkung zeigt. Der Preis der Maschine stellt sich, wie

folgt:

1

2

5e

2500

3300

5000

Franken.

Zu derselben Klasse der Gasmaschinen gehört schlieſslich noch ein kleiner, aber

vielversprechender Motor der französischen Abtheilung. Es ist dies der Motor von Bisschop (Fig. 10 bis

12 Taf. 24), von welchem sich behaupten läſst, daſs er die Frage nach

einer möglichst einfachen Gasmaschine von minimaler Kraftleistung, bei welcher die

Oekonomie des Gasverbrauches weniger zu berücksichtigen ist, auf geniale und überraschende Art

gelöst hat. Die Maschine war in 3 Gröſsen ausgestellt, von 3, 6 und 25mk. Sie gehört, wie angeführt, zu derjenigen

Gattung von Gasmaschinen, welche die Explosionskraft beim Aufsteigen des Kolbens

direct ausnutzen. Die Uebertragung der aufwärts gehenden Bewegung auf die

Schwungradwelle ist auf höchst sinnreiche Weise ausgeführt durch eine geschränkte

Schubkurbel, welche einmal eine einfache seitliche Lagerung der Kurbelwelle

ermöglicht, dann aber vermöge der Eigenthümlichkeit der kinematischen Kette einen

schnellen Vorgang und einen langsamen Rückgang des Arbeitskolbens bei gleich

bleibender Winkelgeschwindigkeit der Kurbel gestattet. In Folge dessen kann der

Kolben ziemlich schnell den Wirkungen der Explosion nachgeben, während der langsame

Rückgang genügend Zeit läſst, die Verbrennungsrückstände zu entfernen. Werthvoll

macht die Construction ferner der Umstand, daſs jede Wasserkühlung des

Explosionscylinders unnöthig wird. Die Abkühlung des Cylinders wird durch die

eigenthümliche Form der Mantelfläche desselben erleichtert, indem er mit

ausstrahlenden Rippen versehen ist, welche eine 5mal so groſse Strahlungsfläche

darbieten als die einfache Cylinderfläche. Der Füllungsschieber der Maschine ist

entlastet und derartig eingerichtet, daſs jede Schmierung mit Oel oder mit anderen

das Metall auf die Dauer angreifenden Substanzen unnöthig ist. Bei einem

physikalischen Versuche, der eine ausdauernde kleine Kraftquelle erforderte, ist ein

Bisschop'scher Motor 47 Tage und 47 Nächte

ununterbrochen und ohne Schmierung (abgesehen von den kleinen Oelgefäſsen für die

Zapfen) in Betrieb gewesen. Ueberraschend durch ihre Einfachheit ist die

Zündungsvorrichtung mittels einer auſserhalb des Cylinders brennenden Flamme, welche

im geeigneten Moment eine kleine elastische, sich nach innen öffnende Klappe

aufstöſst, die während der Füllungsperiode durch den Arbeitskolben, während der

Explosions- und Auspuffperiode durch den inneren Druck selbstthätig geschlossen

wird.

Der Gasverbrauch beträgt bei der Maschine von 6mk,

welche 200 Touren in der Minute macht, 330l

stündlich, was für Stunde und Pferd zwar die hohe Ziffer von 4cbm ergibt, bei der winzigen Leistung jedoch nicht

in Betracht kommt. Die stündlichen Unterhaltungskosten stellen sich für die

angeführte Maschine bei den Pariser Gaspreisen auf 0,10 Fr. Eine minimale

Kraftquelle kann selbstverständlich ökonomisch nicht ebenso vortheilhaft wirken wie

eine solche von mehreren Pferdestärken; eine Concurrenz in gröſserer Ausführung mit

dem Otto'schen Motor hat der Erfinder wohlweislich

unterlassen. Sein Ziel war, die Gaskraft für Arbeitsleistungen von 0,04 bis 0e,2 auf die denkbar einfachste und sicherste Weise

auszunutzen, und es muſs die Lösung der Aufgabe, wie sie in der Bisschop'schen Maschine vorliegt, als eine vollkommen

gelungene bezeichnet werden.

Die Preise der von Mignon und Rouart in Paris

ausgestellten Maschinen sind die folgenden:

6

25mk

500

900

Franken.

Von Gasmaschinen der zweiten Klasse waren zwei verschiedene

Systeme vertreten. Zunächst die ältere atmosphärische Gasmaschine von Otto und Langen (* 1877 223

557), welche die Compagnie Parisienne d'éclairage in

mehreren Exemplaren ausstellte. Die Maschine ist seit dem J. 1867 rühmlichst bekannt

und zeichnet sich durch geringen Gasverbrauch aus (1cbm für Stunde und Pferd). Der Cylinder der Maschine steht vertical; die

Explosion eines angesaugten Gasgemisches dient dazu, einen freibeweglichen Kolben

geschoſsartig in die Höhe zu schleudern. Der unter dem Kolben hierauf entstehende

luftverdünnte Raum läſst beim Herabgang des Kolbens, bei welchem derselbe durch ein

Klemmgesperre mit der Maschinenwelle gekuppelt wird, den Druck der Atmosphäre zu

übertragbarer Arbeit ausnutzen. Von sämmtlichen Kleinmotoren hat diese Maschine sich

bis jetzt der gröſsten Verbreitung zu erfreuen gehabt: bis Ende 1877 hatte die Firma

Otto und Langen in Köln 4500 dieser Maschinen auf

den Markt gebracht. Die von der Compagnie Parisienne

ausgestellten Maschinen hatten folgende Preisnotirungen:

0,25

0,5

1

2

3e

1500

1900

2500

3300

3900

Franken.

Auf demselben Princip der indirecten Ausnutzung der Explosion

beruht die atmosphärische Gaskraftmaschine von Gilles

in Köln, ausgestellt von L. Simon in Nottingham unter

dem Titel: „The Nottingham vertical“. Gilles

(*1877 225 322) sucht das lästige Geräusch, welches die

Otto und Langen'sche

Schaltkupplung mit ihrem Zahngetriebe verursacht, zu vermeiden. Es sind zu diesem

Zweck in dem vertical gestellten Cylinder zwei Kolben angeordnet, ein frei nach oben

auffliegender Flugkolben und ein nach unten wirkender Arbeitskolben. Gilles glaubt durch die hierdurch ermöglichte Lagerung

der Kurbelwelle unter dem Cylinder und die daraus folgende gröſsere Stabilität einen

ferneren wichtigen Vortheil zu erzielen.

Die principielle Wirkungsweise der Maschine ist die folgende:

Während der Arbeitskolben sich abwärts bewegt, verharrt der Flugkolben in seiner

untersten Stellung. Durch geeignete, mittels Schieber verschlossene Oeffnungen wird

während dieser Periode das explosible Gasgemisch in den Cylinder gesaugt. Kurz vor

der tiefsten Stellung des Arbeitskolbens erfolgt die Zündung und Explosion der

eingeschlossenen Ladung durch eine ähnlich wie bei der Otto-Langen'schen Maschine hineingeschickte Vermittlungsflamme. Die

Explosion treibt den frei auffliegenden Flugkolben schnell nach oben, wo er durch

ein einfaches selbstthätiges Backenklemmgesperre festgehalten wird, nachdem der

Stoſs durch eine Buffervorrichtung gemildert worden. Zwischen beiden Kolben entsteht

nun in Folge der Abkühlung und Condensation ein luftverdünnter Raum, in welchen beim

Rückgang des Arbeitskolbens der Druck der Atmosphäre diesen arbeitsverrichtend

zurückpreſst. Am Ende des Hubes wird das Klemmgesperre durch einen Hebedaumen der

Schwungradwelle. ausgelöst und der Flugkolben fällt in seine Anfangsstellung zurück,

wobei er die Verbrennungsproducte durch ein Klappenventil austreibt. Die Regulirung

der Maschine erfolgt durch einen Katarakt, welcher, wenn die Maschine zu schnell

läuft, den Füllungsschieber auslöst und die Ladung für eine oder mehrere Umdrehungen

unterbricht.

Die ausgestellte Maschine arbeitete ohne Wasserkühlung und

verursachte nur wenig Geräusch. Nach den Versicherungen des Ausstellers beträgt der

Gasverbrauch für Stunde und Pferd nur 0,75 bis 1cbm. Die Preise waren die folgenden:

⅔

1

2e

2000

2500

3300

Franken.

Der Vollständigkeit halber mag schlieſslich noch eine Maschine von

J. Ravel in Paris erwähnt werden, vom Erfinder als

„moteur à centre de gravité variable“

bezeichnet, welche zwar

durch Gas betrieben wird, sich aber nicht in eine der erwähnten Klassen einordnen

läſst. Die Explosionskraft des Gases wird in dieser Maschine dazu benutzt, ein frei

in einem Cylinder ruhendes Gewicht zu' heben. Der Cylinder ist normal zu seiner

Achse mit zwei Zapfen versehen, die in Lagern ruhen, so daſs sich der Cylinder um

dieselben drehen kann. An den Enden des Cylinders befinden sich Kammern, in denen

das Gasgemisch durch Flammenzündung explodirt, wodurch der bewegliche Kolben

jedesmal auf die andere Seite des Cylinders geschleudert wird. Durch die hierdurch

herbeigeführte Verlegung des Schwerpunktes soll die rotirende Maschine Arbeit

erzeugen. Leider war der Motor während der Ausstellung nicht in Thätigkeit zu

sehen.Eine Skizze dieser als Curiosität interessanten Maschine

findet sich in Oppermann's Portefeuille économique des machines, 1878 S.

52. Vgl. auch * D. R. P. Nr. 2560 vom 17. Januar 1878.

Als specielle Petroleummaschine trat in der Ausstellung nur eine einzige auf: der

Motor von Thomson, Sterne und Comp. in Glasgow.

Derselbe ist eine Copie des schon seit der Weltausstellung zu Philadelphia 1876

bekannten „Ready motor“ von Brayton (* 1876 221 195). Die in Fig. 13 und

14 Taf. 24 skizzirte Maschine hat zwei vertical neben einander stehende

Cylinder, von denen der eine als Pumpencylinder für die Luft, der andere als

Arbeitscylinder dient. Beide sind durch ein Rohr mit einander verbunden, durch

welches die verdichtete Luft in den Arbeitscylinder gepreſst werden kann. Kurz vor

dem Eintritt in denselben geht die verdichtete Luft durch ein feines Drahtgeflecht

und einen mit Filz oder Schwamm angefüllten Raum, in welchen eine kleine Pumpe

fortwährend Petroleum pumpt. Die verdichtete Luft schwängert sich hier mit

Petroleumdünsten und gelangt als explosibles Gasgemisch in den Arbeitscylinder.

Unterhalb des Drahtgeflechtes brennt eine constante Flamme, die in ähnlicher Weise

durch Petroleumdunst und verdichtete Luft aus einem besonderen Behälter gespeist

wird. Nachdem sich das explosible Gasgemisch hieran entzündet hat, überträgt es

expandirend nutzbare Arbeit auf den Kolben des Cylinders. Die Bewegungsübertragung

vollzieht sich im Uebrigen in derselben Weise wie bei der besprochenen Simon'schen Gasmaschine, die offenbar nach dem Muster

des Brayton'schen Motors erbaut ist. Die ausgestellte

Maschine war leider nicht in Thätigkeit; nach den Versicherungen des Ausstellers

soll sie bei 200 Touren in der Minute 5e

entwickeln können.

Die sämmtlichen oben besprochenen Gasmaschinen lassen sich übrigens sofort in

Petroleummotoren verwandeln, wenn man einen Apparat hinzufügt, welcher das flüssige

Petroleum in mit Luft geschwängerten Gaszustand überführt. Ein solcher Apparat war

ausgestellt von A. L. Müller in Birmingham unter dem

Titel: „Alpha, gas engine.“ Nach einer

Mittheilung von L. Simon hat dieser Apparat für den

Betrieb seiner Gasmaschine an solchen Orten, wo Leuchtgas nicht zu beschaffen war,

bereits gute Dienste geleistet. Einer allgemeinen Verwendung des Petroleums für

Motorenzwecke steht vorläufig noch der verhältniſsmäſsig hohe Preis desselben als

Hinderniſs entgegen. Bei

mittleren Petroleum- und Gaspreisen stellt sich der Betrieb durch Petroleum 2 bis

3mal so theuer als der durch Gas.

II. Die Heiſsluftmaschinen.

Von Heiſsluftmaschinen waren auf der Ausstellung im Ganzen 5 verschiedene Systeme

vertreten, welche sich auf folgende 3 Klassen vertheilen: 1) geschlossene

Maschinen: Lehmann und Laubereau; 2) offene Maschinen (mit geschlossener Feuerung): Hock und A. Brown; 3)

Kolbenmaschinen: Rider.

Die Vertretung der ersten Klasse war eine durchaus ungenügende. Die Lehmann'sche Maschine war nur in einem kleinen

Modell für Unterrichtszwecke von M. Bauer und Comp.

in Paris ausgestellt, an welchem die groſsen Vorzüge dieses in Deutschland

bereits zu ansehnlicher Verbreitung gelangten Kleinmotors (vgl. 1876 219 371)

nicht zu erkennen waren. Die geschlossenen Luftmaschinen von Stenberg (* 1878 228 391) und von Rennes waren gar nicht vorhanden. Interessant war

dagegen die von Laubereau ausgestellte kleine

Heiſsluftmaschine mit Gasheizung. Laubereau ist

bekanntlich Derjenige gewesen, welcher das seit dem miſsglückten Versuch der Gebrüder Stirling im J. 1827 ganz in Vergessenheit

gerathene Princip der geschlossenen Heiſsluftmaschine wieder aufnahm und

gemeinsam mit Schwartzkopff weiter ausbildete. Die

Versuche wurden ihrer Zeit durch die neu auftretende Construction von Lehmann überholt, welcher das Stirling'sche Zweicylindersystem verlieſs und den

Verdränger mit dem Arbeitskolben in einem und demselben Cylinder anordnete. Die

ausgestellte Laubereau'sche Maschine zeigt, daſs

der Erfinder jetzt ebenfalls zu dem Eincylindersystem übergegangen ist. Der

stehende Cylinder wird in seinem unteren Theil durch Gasflammen geheizt, während

der obere Theil, in welchem sich der Arbeitskolben bewegt, durch einen

Wassermantel gekühlt wird. Die Uebertragung der Bewegung erfolgt vom

Arbeitskolben durch eine Lenkstange auf die oberhalb angeordnete gekröpfte

Schwungradwelle, während die Steuerung des Verdrängers, dessen zwei

Kolbenstangen in Stopfbüchsen durch den Arbeitskolben geführt sind, durch

Dreieckscheiben von der Arbeitswelle aus erfolgt. Die Bogenscheibensteuerung für

den Verdränger ermöglicht die Einschaltung von Ruhepausen in den Endstellungen

desselben. Die Neuerung gestattet zwar eine einfache constructive Lösung,

vermehrt aber erheblich die in geschlossenen Luftmaschinen besonders schädlich

wirkende Reibung. Die Maschine ging leer und kann nach Schätzung überhaupt kaum

mehr als 1 bis 2mk Arbeit leisten.

Die offenen Heiſsluftmaschinen von Hoch (* 1877 225

227) und von A. Brown arbeitet mit geschlossener

Feuerung. Durch eine besondere Luftpumpe wird die zum Betriebe der Maschine

nöthige Luft unter den Rost eines luftdicht verschlossenen Ofens gepreſst,

unterhält dort das Feuer, wird dann, geschwängert mit den gasigen Verbrennungsproducten, in einen

Arbeitscylinder geleitet und wirkt expandirend auf einen Kolben. Beim Rückgang

des Kolbens entweicht die erhitzte Luft durch ein Ventil in das Freie. Jede

offene Luftmaschine mit geschlossener Feuerung besteht hiernach aus drei

gesonderten Theilen: dem Pumpcylinder, dem Arbeitscylinder und dem geschlossenen

Ofen. Bei der Hock'schen Maschine sind diese drei

Theile über einander, bei Brown neben einander

angeordnet. Die Steuerung beider Maschinen erfolgt durch conisch eingeschliffene

Ventile, welche sich durch Federdruck selbstthätig schlieſsen und durch

Hebedaumen zur geeigneten Zeit geöffnet werden. Die Hock'schen Motoren waren in einem besonderen Pavillon der

österreichischen Abtheilung in zwei arbeitenden Exemplaren ausgestellt, der Brown'sche Motor stand kalt in einem Annex der

amerikanischen Abtheilung.

Der Hock'sche Motor weist in Bezug auf die Steuerung

insofern eine ökonomische Unvollkommenheit auf, als die Admission der erhitzten

Luft in den Arbeitscylinder während des ganzen Kolbenhubes und in Folge dessen

auch die Austreibung der verbrauchten Luft bei ziemlich hohem Druck erfolgt. Die

Steuerung der Brown'schen Maschine ist

zweckmäſsiger, die Admission der gespannten Luft erfolgt nur auf einem gewissen

Theil des Kolbenhubes, während des letzteren Theiles wirkt die Expansion. Durch

eine auſserordentlich sinnreiche und einfache Vorrichtung ist es hierbei

ermöglicht, die Füllung des Arbeitscylinders während des Betriebes der Maschine

beliebig zu verändern.

Die dritte Gattung der Luftmaschinen war in der Ausstellung durch die Maschine

von Rider (* 1876 222 409) repräsentirt. In einem

besonderen Pavillon zeigte der Pariser Vertreter des amerikanischen Erfinders

zwei Exemplare dieser Maschine im Betriebe. Die Rider'sche Construction gehört zu den geschlossenen Maschinen, indem

sie stets mit derselben Luftmenge, welche abwechselnd erhitzt und abgekühlt

wird, arbeitet. Im Princip ist sie jedoch von den in der ersten Klasse

angeführten Maschinen verschieden. Die Veränderung der Temperatur der

eingeschlossenen Luft wird nicht durch einen Verdränger bewirkt. Die Maschine hat zwei vertical

neben einander stehende Cylinder, von denen der eine durch Wasser gekühlt, der

andere in einem Ofen erhitzt wird; in beiden befinden sich Kolben, die ihre

Bewegung übertragen bezieh. erhalten von einer über den Cylindern angeordneten

Schwungradwelle durch zwei unter etwa 90° gegen einander versetzte Kurbeln. Die

Compression erfolgt, während der gröſsere Theil der Luft im gekühlten Cylinder,

die Expansion, während der gröſsere Theil im geheizten Cylinder sich befindet.

Der Ueberschuſs der letzteren Arbeit über die erstere ist die Production der

Maschine an nutzbarer Arbeit.

Ueber die gesammten Luftmaschinen drängen sich die folgenden Wahrnehmungen

auf.

Das Princip der offenen Maschinen mit geschlossener Feuerung besitzt dem der

geschlossenen Maschinen gegenüber augenscheinliche Vorzüge. In erster Linie

gehört hierzu der Fortfall des Kühlwassers, dessen Menge sich selbst bei den

bewährtesten und besten Constructionen der geschlossenen Maschinen auf 180 bis

200l für Stunde und Pferdestärke beläuft.

Ein fernerer Uebelstand der geschlossenen Maschinen liegt in der enormen Gröſse

derselben bei verhältniſsmäſsig sehr geringer Arbeitsleistung – ein Uebelstand,

welcher aus der Nothwendigkeit, die Temperaturen in den heiſsen und kalten

Räumen der Maschine möglichst weit aus einander zu halten, entspringt. Als ein

dritter Uebelstand ist auch die schwierige Art der Regulirung der geschlossenen

Maschinen zu betrachten. Als natürlichstes Mittel bietet sich hierfür nun die

Veränderung des Verdrängerhubes, bezieh. der Voreilung desselben dar. Trotzdem

ist man bis jetzt aus praktischen Gründen darauf noch nicht eingegangen, sondern

regulirt auf die denkbar unökonomischste Art durch Anziehung einer Bremse.

Schlieſslich verzehrt der ziemlich umfangreich auszuführende Verdränger, welcher

auf einer Rolle im Innern des Luftcylinders ruht, und dessen Kolbenstange in

einer Stopfbüchse durch den Arbeitskolben geführt wird, einen groſsen Theil der

erzeugten Arbeit, so daſs sich der Wirkungsgrad (Verhältniſs der Bremsarbeit zur

indicirten Arbeit) nach neueren Untersuchungen des Verfassers bei diesen

Maschinen selten über 0,50 erhebt. Ein letzter Hauptvortheil ergibt sich ferner

aus der directen Benutzung der Heizgase, welche sich mit der Arbeitsluft

vermischen, eine schnellere und gleichmäſsigere Erwärmung ermöglichen und die

Quantität der zu erzeugenden Wärme von Nutzeffect der Heizanlage unabhängig

machen. Aus diesen Gründen läſst es sich erklären, warum der Erfindungstrieb

sich vorwiegend mit dem Problem der offenen Maschinen mit geschlossener Feuerung

beschäftigt hat. Fast alle diese Versuche sind jedoch bis jetztjezt noch als fehlgeschlagen zu bezeichnen. Noch keine der offenen

Maschinen hat eine mehrjährige Probe mit Erfolg bestanden, und wenn auch die

erst im Laufe der letzten Jahre aufgetretenen offenen Maschinen, wie die von Hock und Brown

ausgestellten, groſse Vorzüge gegenüber den älteren Constructionen besitzen, so

kann dies an dem durch frühere Erfahrungen gewonnenen Urtheil vorläufig noch

nichts ändern.

Es ist von Interesse, nach den Hindernissen zu forschen, an welchen das im voraus

als richtig erkannte Princip in der Ausführung scheiterte. Dieselben sind im

Wesentlichen praktischer Natur. Die Benutzung von Kohlen oder Kokes in

geschlossenen, mit Chamotte gefütterten Oefen lacht einmal besondere Anordnungen

und Mechanismen für die Speisung des Feuers nöthig, deren absolute Dichthaltung

sich auf die Dauer nicht erzielen läſst. Ferner treten die Verbrennungsproducte

unausbleiblich von mitgerissenen erdigen und sonstigen fein vertheilten festen

Bestandtheilen verunreinigt in den Treibcylinder der Maschine, greifen die Wandungen an und

erschweren die Kolbenliderung. Der Cardinalfehler ist aber der folgende: Die

Temperatur, mit welcher die Luft und die Verbrennungsproducte in den Cylinder

treten, ist bei geschlossener Kohlenfeuerung nur wenig regulirbar. Zeitweilige

starke Temperaturerhöhungen sind unvermeidbar, selbst bei der aufmerksamsten

Controle der Speisung. Da nun Schmiermittel, welche eine Temperatur von über

300° auf die Dauer und sicher auszuhalten vermögen, bis jetzt nicht bekannt

sind, so ist die Frage der Schmierung für die besprochene Gattung von

Luftmaschinen verhängniſsvoll gewesen. Aus demselben Grunde ist das Problem der

doppelt wirkenden Luftmaschine ein wenn auch nicht unversuchtes (Beim), so doch bis jetzt ungelöstes Problem

geblieben.

III. Die Wassermotoren.

In denjenigen Städten, welche den Segen einer Wasserleitung genieſsen, kann man

kleine hydraulische Motoren zu Betriebszwecken im Zimmer benutzen. Diese Lösung

der Kleinmotorenfrage hat für den ersten Augenblick viel verlockendes. Bei einem

zur Verfügung stehenden Wasserdruck von 20 bis 30m werden diese Maschinen auſserordentlich klein, ihre Wirkungsweise

ist einfach und leicht zu beaufsichtigen, sie sind sofort in Betrieb zu setzen

und ermöglichen durch ihre Reinlichkeit die Aufstellung in jedem bewohnten

Zimmer. Und in der That gibt es nur einen einzigen Punkt, welcher ihrer

allgemeinen Verwendung entgegensteht und ihre Bedeutung hinter die der bereits

behandelten Maschinen zurückdrängt: es ist dies die Preisfrage. In den meisten

Städten stellt sich die Benutzung des Wassers zu Motorenzwecken noch viel zu

theuer, als daſs an eine allgemeine Verwendung dieses im Uebrigen so bequemen

und reinlichen Mittels zu denken wäre. Als Beispiel sei Paris angeführt. In den

Gegenden der Seine stellt die Wasserleitung eine Druckhöhe von 40m zur Verfügung, in den höher gelegenen

Stadttheilen nur von 10m. Der Preis des

Wassers stellt sich durchschnittlich auf 0,25 Franken für 1cbm. Nimmt man eine mittlere Druckhöhe von

20m und den Wirkungsgrad des Wassermotors

zu 0,60 an, so ergibt sich, daſs für eine mechanische Arbeit von secundlich 6mk welche etwa einer Mannesleistung gleich

kommt, eine Wassermenge von 1800l in der

Stunde und von 18cbm für den 10stündigen

Arbeitstag verbraucht wird. Die täglichen Unterhaltungskosten erreichen hiernach

die enorme Höhe von 4,50 Fr. Hierzu ist zu bemerken, daſs der Wasserpreis in

vielen Städten noch bedeutend gröſser ist. Trotzdem gibt es Ausnahmsfälle, in

denen die Benutzung des Wassers sich erheblich billiger stellt. So kostet z.B.

in Lille 1cbm Wasser nur 0,07 Fr. bei einer

mittleren Druckhöhe von 30m; ebenso sind die

meisten Städte der Schweiz reichlich mit billigern Wasser versorgt.

Auf der Pariser Weltausstellung waren im Ganzen 11 verschiedene Systeme von kleinen

Wassermotoren vertreten, die sich nach folgenden Gruppen ordnen:

1) Kolbenmaschinen mit oscillirendem Cylinder von Schmid,

Pezerat Turner. Bei dem bekannten Schmid'schen Motor (* 1875 215 15), der in 10 Exemplaren ausgestellt war,

erfolgt die Wasservertheilung am Bauch des Cylinders durch einen zur

Drehzapfenmitte concentrischen, ein dem Cylinder angegossenen oscillirenden

Schieberspiegel. Die Motoren von Pezerat und von

Turner sind mit Hahnsteuerung versehen.

2) Kapselräder von Lombard, Taverdon, Braconier,

Dufort. Einige dieser Motoren liefen mit enormen Geschwindigkeiten, bis

3000 Touren in der Minute und darüber.

3) Gewöhnliche Wassersäulenmaschinen mit fixem Cylinder und Schiebersteuerung

von Coque, Jaspar, Körösi.

4) Tangentialräder von Escher, Wyſs und Comp.

IV. Die Federmotoren.

Von Federmotoren waren drei verschiedene Systeme in der Ausstellung vertreten

durch folgende Firmen: 1) Schreiber, Salomon und

Comp. in Wien, 2) Gunzburger in St. Denis

und 3) Perrier in Paris.

Die durch aufgezogene Federn betriebenen Apparate sind im eigentlichen Sinne

nicht als Motoren zu bezeichnen, doch werden sie durchgehends dazu gerechnet.

Sie dienen nur als Magazin für die Aufspeicherung einer kleinen mechanischen

Arbeit, die aus der Muskelkraft des Menschen resultirt, und welche sie in

anderer Form wieder abgeben. Die ausgestellten Federmotoren dienen für den

Betrieb von Nähmaschinen. Es ist bekannt, daſs die Nähmaschinen nur einen

geringen Arbeitsaufwand bedürfen; im guten Zustande gebrauchen die wenigsten

über 1mk in der Secunde. Es ist bei den

Nähmaschinen auch weniger die Kraftanstrengung, welche die Arbeiterin ermüdet,

als vielmehr die gleichmäſsig sich wiederholende Bewegung der Füſse und damit

des ganzen Körpers, welche nach dem Urtheil ärztlicher Autoritäten nur zu häufig

schwere Unterleibsleiden zur Folge hat. Demnach haben die Federmotoren insofern

Berechtigung, als sie die schädliche Fuſsarbeit durch eine Handarbeit an einer

aufziehenden Kurbel ersetzen. Indeſs hat man sich häufig getäuscht in der Menge

der von einer Feder aufzunehmenden Arbeit und in den Mitteln fehlgegriffen, die

Umwandlung auszuführen. In einer Feder aus Stahl läſst sich, ohne die

Elasticiätsgrenze zu überschreiten, nur eine gewisse Menge Arbeit ansammeln.

Verwendet man den Stahl in der günstigsten Form nach Art der Uhrledern, so

beträgt das Maximum der Aufnahme nur 40mk für

1k; soll die Feder nicht überanstrengt

werden, so darf man nach eingehenden Versuchen den Betrag von 20mk nicht überschreiten.

Nimmt man an, man wolle soviel Arbeit in einer Feder aufsammeln, daſs damit eine

Nähmaschine während einer Stunde betrieben werden kann, so erhält man unter Voraussetzung eines

Arbeitsbedarfes von 1mk und eines

Wirkungsgrades von 0,50 ein Gewicht der hierzu erforderlichen Feder von 360k. Um diese Feder mittels einer Kurbel

aufzuziehen, müſste man secundlich 6mk während

20 Minuten aufwenden.

Wie ein mit dem Motor von Schreiber und Salomon (*

1878 228 9) vorgenommener Versuch gezeigt hat, ist der Wirkungsgrad des

Federmotors in Wahrheit noch geringer als 0,50; denn von 100mk aufgewendeter Arbeit wurden nur 17mk übertragen, 83mk gingen durch Reibung und Deformationsarbeit der Feder verloren.

Wenn die Erfinder behaupten, daſs ihre Motoren mit einem Federgewicht von weniger

als 100k die Nähmaschine 1 Stunde lang in Gang

halten können, so ist dies höchstens zutreffend für den Fall, daſs die gut

geölte Maschine sich bewegt, ohne Nutzarbeit zu verrichten.

Trotzalledem könnte ein Federmotor unter gewissen Umständen gute Dienste leisten;

nur müſste man 1) eine Substanz benutzen, welche auf die Gewichtseinheit eine

gröſsere Arbeit aufzunehmen im Stande ist, und 2) eine Aufziehvorrichtung

verwenden, welche gestattet während weniger Augenblicke die gröſstmögliche Kraft

auszunutzen. Aus den Versuchen von Chrétien weiſs

man, daſs 1k Kautschuk 100mk aufzunehmen im Stande ist; die Verwendung

des letzteren hätte für den vorliegenden Zweck erheblichen Vortheil vor dem

Stahl voraus. Die beste Art, die Kraft des Menschen auszunutzen, bestände in

einer mechanischen Vorrichtung, bei welcher das Körpergewicht mitwirken

könnte.

Was hiernach übrigens von den Vorschlägen, Straſsenbahn-Wagen durch Federkraft zu

treiben, zu halten ist – Vorschläge, die in der That gemacht sind (vgl. 1874 214

494), ist nach dem Gesagten einleuchtend.

V. Die elektrischen Motoren.

Nur die französische Abtheilung der Ausstellung wies einige elektrische

Kraftmaschinen auf, von denen die bemerkenswerthesten sind diejenigen von Cance, Fayolle, Puvillaud und die umgekehrte Gramme'sche Maschine. Die 3 erstgenannten sind

Nachahmungen der schon seit längerer Zeit bekannten Erfindungen von Jacobi, Larmanjeat, Breton, Roux u.a. Für irgend

welche erhebliche Kraftleistungen sind die elektrischen Motoren unbrauchbar

schon wegen der kostspieligen Unterhaltung des elektrischen Stromes. Man weiſs,

daſs man durch eine magneto-elektrische Rotationsmaschine einen elektrischen

Strom erzielen kann, der dem von 10 Bunsen'schen Elementen gleichkommt, und zwar

dadurch, daſs man eine einfache Handkurbel in Bewegung setzt. Mit einer geringen

Arbeit erzeugt man also einen kräftigen elektrischen Strom; daraus folgt

umgekehrt, daſs man zur Erzeugung einer geringen Arbeit einen starken Strom

aufwenden müſste. In einer durch Batterieströme getriebenen elektrischen

Maschine rührt in letzter Linie die bewegende Kraft von der Zersetzung des

Zinkes her. Man hat gefunden, daſs 1k Zink hierbei

höchstens 5000c Wärme entwickelt, während 1k Steinkohle, welche 15mal weniger kostet, bis

zu 7000c erzeugt. So lange man also nicht

billigere Stoffe als Zink benutzen kann, wird man auf die Verwendbarkeit dieser

elektrischen Maschinen als Motoren verzichten müssen.

Die Gramme'sche Maschine dient zu dem Zweck, einen

starken elektrischen Strom durch mechanische Arbeit zu erzeugen. Man kann sie

jedoch umkehren, d.h. als eine Maschine verwenden, in welcher durch einen

elektrischen Strom mechanische Arbeit erzeugt wird.

EL Fontaine hat mit einer solchen umgekehrten Gramme'schen Maschine zahlreiche Experimente

vorgenommen und gefunden, daſs das Maximum der Arbeit, welche durch 3

Bunsen'sche Elemente von 0m,20 Höhe erzielt

werden kann, 1mk in der Secunde betrug, mit 8

Elementen 5mk und mit 12 Elementen 7mk. Die durch ein Bunsen'sches Element

verursachten Kosten belaufen sich stündlich auf 0,10 Fr.; eine elektrische

Kraftmaschine von 5mk, die etwa der

Arbeitskraft eines Mannes gleich käme, würde also für den 10stündigen Arbeitstag

8 Fr. Unkosten verursachen.

Es ist hiernach kaum nöthig, die Möglichkeit einer allgemeineren Benutzung der

elektrischen Kraftmaschinen als Kleinmotoren noch weiter in Frage zu ziehen. Die

einzige mögliche und gerechtfertigte Benutzung der umgekehrten Gramme'schen Maschine bestünde vielleicht in der

Fortleitung einer Arbeitskraft auf gröſsere Entfernungen. Zu diesem Zweck müſste

man eine gewöhnliche Gramme'sche Maschine durch

eine vorhandene Betriebskraft in Umdrehung setzen und den dadurch erzeugten

elektrischen Strom in eine umgekehrte Maschine hinüberleiten, die ihrerseits

dadurch wieder zum Motor wird. In Klasse 54 der französischen Abtheilung wurde

auf diese Weise ein Ventilator und eine kleine Druckerpresse in Betrieb

gesetzt.In dieser Weise wird schon seit längerer Zeit in der Fabrik von Siemens und Halske in Berlin der Strom,

welchen eine der von dieser Fabrik einbauten dynamo-elektrischen

Maschinen (v. Hefner-Alteneck's System)

liefert, einer zweiten derartigen Maschine zugeführt und durch diese

wieder in mechanische Arbeit umgesetzt.D. Red.

Dr. A. Slaby.

Mazza's Warmwasser-Injector für

Locomotiven (Fig. 1

bis 4 Taf.

30).

Bei den groſsen ökonomischen Vortheilen, welche mit Hochdruck-Dampfmaschinen durch

Vorwärmen des Kesselspeisewassers erzielt werden, muſs es überraschen, daſs die

Hochdruckmaschine par excellence, die Locomotive, sich

dieser Einrichtung nicht bedient, um dadurch, auſser der Brennmaterialersparniſs,

auch einen Theil des Speisewassers wiederzugewinnen, das Wasser vor dem Eintritt in

den Kessel gründlich zu reinigen und endlich in dem hochgradig erwärmten

Tenderwasser ein stets gespanntes Kraftreservoir für schwierige Strecken zu

erlangen. Noch

auffallender aber wird diese Erscheinung, wenn der sogen. Condensationsapparate zur

Erwärmung des Tenderwassers durch directe Einströmung des Ausblasdampfes gedacht

wird, wie sie von Kirchweger, Rohrbeck u.a. schon

Anfangs der fünfziger Jahre construirt wurden, thatsächlich allen den oben

angeführten Zwecken entsprechen und eine Brennmaterialersparniſs von 15 bis 20

Procent ergeben haben, bis sie endlich wieder fast vollständig verschwunden und nur

mehr an wenigen im Betrieb befindlichen Locomotiven sichtbar sind. Die landläufige

Erklärung, der Kirchweger'sche Apparat sei für Locomotiven zu complicirt, dürfte

gegenüber dem erzielten Nutzen wohl kaum stichhaltig erscheinen; vielmehr mag der

wahre Grund des Verlassens dieser rationellen Einrichtung darin zu suchen sein, daſs

durch die hohe Erwärmung des Speisewassers die damals gebräuchlichen

Speisevorrichtungen unzuverlässig wurden und so die Vortheile der immerhin

kostspielig herzustellenden und zu erhaltenden Vorrichtung nur in beschränktem Maſse

ausgenutzt werden konnten. Wenn es dagegen gelingt, einen Apparat zu construiren,

der ohne complicirte Handhabung selbst Wasser von 100° und darüber in den Kessel zu

speisen ermöglicht, so kann vielleicht dem Wiederaufleben des Kirchweger'schen

Apparates und damit einer wesentlichen Verringerung der Betriebkosten unserer

Locomotiven entgegengesehen werden.

Aus diesem Grunde scheint uns der Warmwasser-Injector des italienischen Ingenieurs

G. Mazza, wie er in Verbindung mit dem

Kirchweger'schen Vorwärmapparat an der Eilzugsmaschine der oberitalienischen

Eisenbahn angebracht ist, nähere Erwähnung zu verdienen, um so mehr als die schöne,

in der Werkstätte der Locomotivfabrik Floridsdorf

erbaute Maschine, in Folge ihrer ungünstigen Aufstellung im italienischen

Eisenbahnannex wohl vielen Besuchern der Ausstellung entgangen sein dürfte. Die

allgemeine Disposition der Maschine mit Hervorhebung der hier zu besprechenden

Einrichtungen ist aus Fig. 1 Taf.

30, die specielle Construction des Injectors aus Fig. 2 bis

4 ersichtlich.

Das Kirchweger'sche Vorwärmrohr, welches direct über dem Ausströmrohr des

Dampfcylinders abzweigt, längs der Seitenplatform zurückgehend durch eine biegsame

Kupplung zum Tender übertritt und durch ein Uebersteigrohr in den Wasserkasten des

Tenders mündet, entspricht völlig der älteren Anordnung, mit Ausnahme der Abzweigung

vom Ausströmrohr, welche hier mit einer vom Führerstand aus stellbaren Klappe

versehen ist, um sowohl den gesammten Ausströmdampf in den Tender, als durch den

Schornstein zu entsenden, oder entsprechend zwischen beiden zu vertheilen. Es ist zu

erwarten, daſs in Folge dieser Einrichtung keinesfalls eine Vermehrung des

Gegendruckes auf den Kolben stattfindet, nachdem schon bei dem älteren

Kirchweger'schen Apparat mit unregulirbarer Abzweigvorrichtung ein derartiger

Nachtheil nicht nachgewiesen werden konnte.

Es handelt sich mm darum, das auf diese Weise leicht und ohne Störung der

Blasrohrwirkung bis zu 90 und 100° erwärmte Wasser dem Locomotivkessel zuzuführen.

Bekanntlich befördern selbst die vollkommensten der heute bekannten Injectoren das

ihnen zuflieſsende Wasser nur dann, wenn dessen Temperatur 60° nicht übersteigt

(vgl. 1876 220 188); Mazza läſst daher seinem Injector

das hochgradig erwärmte Wasser nicht allein zuflieſsen,

sondern sogar unter der vollen Kesselspannung zupressen. Zu diesem Zwecke ist unter dem Tender-Wasserkasten ein

Zwischenreservoir angebracht, welches einerseits durch das in Fig. 1

abgebrochen gezeichnete Wasserzulaufrohr mit dem Tender, andererseits durch das

Wasserablaufrohr mit dem an gewöhnlicher Stelle angebrachten Injector verbunden ist,

von dem aus endlich das Speiserohr das geförderte Wasser zum Kessel führt. Ist nun

dieses Zwischenreservoir mit heiſsem Wasser gefüllt, so wird die Verbindung zum

Tender abgeschlossen, dagegen ein Dampfventil auf dem Locomotivkessel geöffnet, aus

welchem der Kesseldampf durch eine biegsame Kupplung zum Tender geleitet wird und,

in der Höhe des Zwischenreservoirs austretend, einen ruhigen Druck auf die

Oberfläche des hier enthaltenen heiſsen Wassers ausübt. Wird jetzt der Injector in

Thätigkeit gesetzt, so erfolgt ohne jede Schwierigkeit das Speisen, bis das

Zwischenreservoir von Wasser geleert und mit Dampf gefüllt ist, dessen Wärme bei

neuer Wasserfüllung durch Condensation Nutzbar gemacht wird.

Der Injector selbst unterscheidet sich von einem normalen nicht saugenden Injector

nur durch die Construction des Ueberlauf- oder „Schlapper“-Ventiles. Während

dasselbe unter gewöhnlichen Umständen beim Speisen geöffnet werden muſs, damit an

der Uebergangsstelle der Düsen atmosphärischer Druck herrscht, ist es hier

erforderlich, einen der Temperatur des Wassers entsprechenden höheren Druck

herrschen zu lassen, um die Verdampfung des Speisewassers zu verhindern,

andererseits jedoch auch dem überflüssigen Wasser den Austritt zu ermöglichen. In

Folge dessen wird das Schlapperventil, wie aus Fig. 3

ersichtlich, mit einer Feder belastet, welche je nach Umständen mehr oder weniger

gespannt, gewöhnlich jedoch auf einen Ueberdruck von etwa 2at regulirt wird.

Eine Lastzugsmaschine der oberitalienischen Eisenbahn ist schon seit über einem Jahr

mit diesem interessanten Apparate ausgerüstet und ergab während 11 Monaten eine

Durchschnittsersparung von etwa 14 Proc. an Brennmaterial; auch wurde eine

wesentlich bessere Erhaltung der Kesselwandungen und speciell des Feuerkastens und

der Rohrwände festgestellt Dies findet darin seine vollständige Erklärung, als das

auf 1000 vorgewärmte Wasser seine Kohlensäure entweichen läſst und den gröſsten

Theil seiner Uneinigkeiten ausfällt, und schon aus diesem Grunde allein empfiehlt

sich die hier besprochene Einrichtung in allen Fällen, wo schlechtes Wasser verwendet werden

muſs, besonders dringend.

Müller-Melchiors.

Dampfmaschine von Lecointe und

Villette in St. Quentin (Fig. 5

und 6 Taf.

30).

Die genannte Firma, welche speciell in Zuckerfabriks-Einrichtungen arbeitet und

hiervon eine groſse Ausstellung veranstaltet hat, brachte auch eine

Zwillingsmaschine zur Ausstellung, deren eigenthümliche Steuerung in Fig. 5 und

6 Taf. 30 dargestellt ist.

Dieselbe, nach des Belgiers A. Zimmermann's System (vgl.

* D. R. P. Nr. 79 vom 10. Juli 1877) verwendet zur Dampfvertheilung zwei oben

liegende Eintrittventile, zwei unten liegende Austrittventile in der nach Sulzer's Vorgang immer allgemeiner werdenden Anordnung;

die Excenterstange bewegt direct die oscillirende Steuerscheibe für die

Eintrittventile und durch Vermittlung eines doppelarmigen Hebels die zum Anhub der

Austrittventile dienenden Winkelhebel (Fig. 5). Zum

Oeffnen der Eintrittventile dienen doppelarmige Hebel (genauer ersichtlich in Fig.

6), deren äuſserer Arm das betreffende Ventil anhebt, wenn der innere, mit

einer Stahlplatte armirte Arm durch die Steuerung nach abwärts gezogen wird. Dies

geschieht durch zwei an der Steuerscheibe angreifende und am oberen Ende durch

entsprechende Hebel im gleichen Bogen parallel geführte Mitnehmerstangen, welche

beim Hin- und Hergange der Steuerscheibe auf- und niedersteigen. Jede

Mitnehmerstange trägt einen drehbaren Daumen, welcher beim Aufgang der Stange von

dem abgeschrägten Ende des doppelarmigen Ventilhebels zurückgedrückt wird, ohne die

Stellung des Hebels zu verändern, aber sofort nach Passirung des Hebels (für die in

Fig. 6 gezeichnete Mittelstellung) durch eine Feder wieder nach vorwärts

gedrückt wird, bis der obere Anschlag des Daumens an einer vom Mitnehmer

vorstehenden Nase anliegt. In dieser Stellung bildet der Daumen gewissermaſsen ein Stück mit der Mitnehmerstange und wird, wenn er bei

dem nun erfolgenden Niedergange wider die Stahlplatte des Ventilhebels stöſst, durch

das hier auftretende Drehmoment nur immer fester gehalten, so daſs der Ventilhebel

der Abwärtsbewegung der Mitnehmerstange folgen und das Ventil öffnen muſs. Bei

dieser Bewegung beschreibt nun der Endpunkt des Mitnehmerdaumens, in Folge der

Hebelführung der beiden Enden der Mitnehmerstange, einen Kreisbogen, welcher den

Kreisbogen des Ventilhebelendes in der Mittelstellung der Fig. 6

gerade schneidet, so daſs beim fortgesetzten Abwärtsgauge der Mitnehmerdaumen sofort

den Ventilhebel verläſst und somit die Füllung Null stattfindet, nachdem der

Ventilhebel überhaupt nur die minimale Bewegung gemacht hat, welche zum linearen

Voreilen nöthig ist.

Soll gröſsere Füllung stattfinden, so werden die Drehpunkte der oberen

Parallelführungshebel nach auswärts gerückt, was in einfacher Weise dadurch geschieht, daſs

dieselben an beiden Enden eines doppelarmigen Hebels sitzen, welcher in der aus Fig.

5 ersichtlichen Weise mit dem Regulator in Verbindung steht. Dann rückt

der Mittelpunkt des den Weg des Mitnehmerdaumens bestimmenden Kreisbogens näher

gegen den Drehpunkt des Ventilhebels, so daſs sich die betreffenden Kreisbögen mehr

oder weniger übergreifen und entsprechend der Ventilhebel längere oder kürzere Zeit

mitgenommen wird. Sowie der Daumen den Hebel verläſst, wird das Ventil durch eine

Feder geschlossen und der Hebel kehrt in seine Mittelstellung zurück.

Es wird somit in einfachster Weise die Füllung vom Regulator variirt, während das

lineare Voreilen nahezu constant bleibt und nur durch den gröſseren oder geringeren

Hebelarm, auf welchen der weiter auſsen oder innen auf den Ventilhebel tretende

Daumen wirkt, etwas beeinfluſst wird; die Ausströmung bleibt natürlich stets

constant, ebenso wie selbstverständlich in Folge der Verwendung nur eines Excenters für Ein- und Ausströmung die obere

Füllungsgrenze zwischen 30 und 40 Proc. liegen muſs.

Von den Details der Ausführung ist noch zu bemerken, daſs die Ventile aus Stahlguſs

sind, ebenso deren Sitze, welche in den Cylinder eingesetzt sind und leicht

ausgewechselt werden können. Auch im Allgemeinen empfiehlt sich die Maschine durch

elegante Construction und gute Ausführung, welche sich schon darin ausspricht, daſs

die effective Leistung mit 87 Proc. der indicirten garantirt wird.

M-M.

Holzhobelmaschinen von J. und A.

Jensen und Dahl in Christiania (Fig. 1

und 2 Taf.

32).

Als besonders schwer gebaut und mit kräftigem Vorschub-Mechanismus versehen, fällt

die vierseitige Holzhobelmaschine auf, welche in Fig. 1 Taf.

32 dargestellt ist. Dieselbe besitzt drei horizontale und zwei verticale

Messerwellen und überdies ein Einlagstück mit drei geneigten feststehenden

horizontalen Schabmessern und zwei Gehäuse für verticale Schabmesser. Der

Vorschubmechanismus enthält acht schwere Vorschubwalzen von 305mm Durchmesser, wovon die ersten zwei oberen

geriffelt sind. Die Achsen der unteren Vorschubwalzen laufen in feststehenden

Lagern, jene der oberen sind in Hebeln gelagert, welche durch untenangehängte

guſseiserne Platten auf das Arbeitsstück niedergezogen werden. Durch zwei

Winkelhebel, welche durch eine horizontale, an dem das Bett überragenden Ende mit

Gewinde versehene Zugstange mittels der dort vorhandenen Kreuzgriffmutter

gleichzeitig bewegt werden und an ihren horizontalen Armen Zugstangen tragen, die im

Mittel dieser Platten eingehängt sind, können die oberen Vorschubwalzen der Höhe des

Arbeitsstückes entsprechend eingestellt werden. Die Vorschubwalzen sind in zwei

Gruppen zu je vier angeordnet. Zwischen beiden Gruppen liest die erste untere horizontale Messerwelle

und neben dieser das Einlagstück mit den drei feststehenden horizontalen

Schabmessern. Letzteres kann zum Auswechseln stumpf gewordener Messer leicht aus der

Maschine genommen und ebenso leicht wieder an seinen Platz gebracht werden. Ein

System von vier Druckwalzen, wovon eine über der Messerwelle und die andern drei

über den Schabmessern angeordnet sind, hält hier das Arbeitsstück kräftig nieder.

Die beiden verticalen Messerwellen mit freitragenden Messerköpfen folgen nach der

zweiten Gruppe der Vorschubwalzen und nach diesen die Gehäuse für die feststehenden

verticalen Schabmesser, an welche sich die zweite untere horizontale, der Höhe nach

verstellbare Messer welle und endlich die obere, gleichfalls der Höhe nach

verstellbare Messerwelle anschlieſsen. In diesem Theile wird das Arbeitsstück durch

fünf Druckwalzen nieder gehalten, wovon zwei zwischen den beiden verticalen

seitlichen Messerwellen zwei über der unteren und eine vor der oberen horizontalen

Messerwelle liegen. Die verticalen Messerwellen und die Gehäuse für die verticalen

Schabmesser sind der Breite des Arbeitsstückes entsprechend verstellbar. Der Antrieb

sämmtlicher Messerwellen und des Vorschubmechanismus erfolgt durch Riemen von der in

besonderen Ständern am Fuſsboden montirten Vorgelegewelle, welche 390 Umdrehungen in

der Minute macht; die Messerwellen drehen sich 3500 bis 3800 Mal. Der Vorschub

beträgt 10 bis 30m in der Minute je nach der Art

des zu hobelnden Holzes.

Die Wirkungsweise der Maschine ist nun leicht erklärlich. Die erste untere

Messerwelle nimmt die noch vom Sägeschnitte herstammenden Unebenheiten von der

unteren Fläche des Holzes, welches, über die feststehenden Schabmesser gehend, mit

ebener Auflagfläche zwischen den beiden verticalen Messerwellen hindurch geführt,

seitlich vorgehobelt und dann durch die feststehenden verticalen Schabmesser

seitlich geglättet wird. Die nun folgende zweite untere Messerwelle hobelt die

untere Fläche fertig. Zuletzt kommt die obere Messerwelle zum Angriff, welche das

Holzstück auf die geforderte Dicke zuhobelt. Diese in Thätigkeit befindliche

Maschine gestattet das Hobeln von 100 bis 300mm

Breite und 10 bis 100mm Dicke; das Gewicht

derselben beträgt 8520k. Maschinen dieser Art

sollen u.a. bei Friedrich Krupp in Essen in Verwendung

stehen.

Eine andere mit derselben Anzahl von Messerwellen wie die vor beschriebene Maschine

ausgestattete vierseitige Holzhobelmaschine, welche jedoch nur eine Gruppe von vier

Vorschubwalzen besitzt und zum Hobeln von Hölzern von 75 bis 230mm Breite und 10 bis 65mm Dicke bestimmt ist, unterscheidet sich in der

Construction von der vorgenannten nur wenig; die Druckvorrichtungen zeigen blos eine

abweichende Einrichtung. Die drei horizontalen, in einem Einlagstück befestigten

unteren Schabmesser sind auch hier vorhanden; die seitlichen Schabmesser fehlen jedoch. Der

Antrieb erfolgt auch hier durch Riemen von einer am Boden in besonderen Ständern

gelagerten Vorgelegewelle. Der Vorschub wechselt je nach der Holzart von 6 bis 21m in der Minute. Das Gewicht der Maschine beträgt

4300k.

In Fig.

2 Taf. 32 ist noch eine durch groſse Einfachheit der Construction

ausgezeichnete Handhobelmaschine der oben genannten Firma dargestellt. Der Tisch

dieser Maschine ist zweitheilig. Der eine Theil desselben liegt rechts, der andere

links von der einzig vorhandenen horizontalen Messerwelle. Jeder Theil kann

unabhängig vom andern durch keilförmige Bahnen vertical verstellt werden. Durch

diese Art der verticalen Verstellung werden auch beide Theile des Tisches stets

möglichst nahe an die Messerwelle herangerückt erhalten. Während der Arbeit steht

die eine Hälfte des Tisches stets in der Höhe des Messerkreises, um dem bereits

abgehobelten Theile des Arbeitsstückes solide Auflage zu gewähren; die andere Hälfte

aber ist um die Spanstärke tiefer gestellt. Das auf ersterer befestigte

Führungslineal kann gegen die Tischfläche beliebig geneigt werden. Die Messerwelle

wird durch einen Riemen vom Decken Vorgelege angetrieben, welches 660 Umdrehungen in

der Minute macht. Das Gewicht der Maschine beträgt 425k.

Es mag schlieſslich noch bemerkt werden, daſs sämmtliche norwegischen Hölzer, welche

in der Abtheilung von Norwegen ausgestellt sind, mit Maschinen von J. und A. Jensen und Dahl gehobelt wurden.

J. P.

Neuerungen an Webereimaschinen

(Fig. 3

bis 11 Taf.

32).

Die Maschinenfabrik Ziffer und Walker in Manchester hat

in einem eigenen Gebäude auſserhalb des Ausstellungsplatzes auf dem Marsfelde,

nächst der Porte Rapp, eine Reihe von Textilmaschinen

in Gang gesetzt, welche verschiedene Neuerungen aufweisen, von denen einige hier

besprochen werden mögen. Zunächst fassen wir die für F. H.

Ziffer patentirten Mechanismen (Englisches Patent * Nr. 3474 vom 9. October

1874) ins Auge, welche bei Webstühlen, Schlichtmaschinen u. dgl. eine regelrechte

Aufwindung und Abwicklung der Kette anstreben nach Principien, die in der letzten

Zeit von verschiedenen Constructeuren verfolgt werden, daher um so gröſsere

Beachtung verdienen. Das Organ ist hier ein Differentialräderwerk, welches

entsprechend dem Füllungshalbmesser des Garn- oder Waarenbaumes das Zahnrad auf der

Achse des letzteren rascher oder langsamer betreibt. Die Anordnung selbst richtet

sich natürlich nach der Maschine.

Ziffer's positive Aufwindevorrichtung für Webstühle

(Fig. 3 bis 7 Taf. 32)

ersetzt den positiven Regulator und macht den Sandbaum, die Waarenbaumhebel, sowie

die Gewichte hierfür entbehrlich; der Apparat ist somit besonders für schwere Stoffe

zu empfehlen, weil bei deren Herstellung auf den bisherigen Stühlen die Waare an dem Sandbaum leicht

rutscht und in Folge dessen die Schuſsdichte eine ungleichmäſsige wird.

Der Regulirapparat ist durch das Stelleisen A am

Stuhlgestelle befestigt. Auf der in A gelagerten Achse

B sitzt auſsen das Wechselrad C, von welchem die entsprechend der Füllung regulirte

Drehung von B mittels des Vorgeleges D, E auf das Rad F des

Waarenbaums Z übertragen wird. Die Achse B erhält zweierlei Drehung: 1) eine gleichmäſsige von

dem Sperrrade G durch die Klinke l1, welche in bekannter

Weise von dem Schlitzhebel l, der am Stelleisen V drehbar hängt, bezieh. von dem Ladenarm U bethätigt wird; 2) von dem Sperrrade I, das durch Schaltbewegung ebenfalls von dem Ladenarm

aus, jedoch nach Maſsgabe einer gröſseren Füllung des Waarenbaumes Z entsprechend schneller, gedreht wird, seine Bewegung

aber durch einen in der Büchse a eingeschlossenen

Differentialrädermechanismus dem Drehungsresultat von G

entgegen auf die Achse B überträgt, so daſs das

Wechselrad C bezieh. der Waarenbaum Z richtig aufwindet.

Das Sperrrad I wird von der Schiebklinke n getrieben, welche an der Schwinge N angebracht ist; letztere dreht sich leicht auf einer

Nabe des Stelleisens A und steht durch die Zugstange

bc mit der um g

drehbaren Schlitzplatte P in Verbindung, die durch eine

Stange S mit dem Ladenarm U zusammenhängt und mit diesem hin und her schwingt. Da nun der Bolzen c durch eine Stange mit dem Doppelhebel RT verbunden ist und von diesem herabgerückt wird, je

weiter der Fühler T durch die aufgewundene Waare von

der Achse des Baumes Z sich entfernt, so vergröſsert

sich der Ausschlag der Schwinge N mit der Füllung,

demzufolge auch die Drehung des Sperrrades I.

Das Sperrrad G sitzt nun lose auf der Achse B und gibt dieser seine Drehung unter Vermittlung des

in Fig. 4 im Schnitt angedeuteten Differentialgetriebes, dessen

Planetenräder in der Drehbüchse a gelagert sind. Auf

der anderen Seite sitzt das Sperrrad I auf einer

Büchse, welche auf der excentrischen Nabe J ein

Getriebe trägt, das in zwei innen verzahnte Räder L und

M eingreift, von denen ersteres ein oder mehrere

Zähne weniger hat als letzteres. Das Rad L ist fest am

Stelleisen A, M hingegen mit der Drehbüchse a fest verbunden. In Folge dessen erhält das

festgeschraubte Rädchen x auf der Achse B und dadurch das Wechselrad C u.s.f. mit steigender Füllung eine stetig langsamere Drehung.

Die Gegenklinke o des Sperrrades G sitzt auf einer durchgehenden Stange p,

welche mit dem Schuſswächter in solcher Verbindung steht, daſs G um einige Zähne zurückgehen kann, wenn der Stuhl beim

Reiſsen des Schusses ausgerückt wird.

Der Antrieb für den Kettenbaum bei Schlichtmaschinen (Fig. 8 und

9) ist in ähnlicher Weise, wie oben beschrieben, statt mittels Riemenconussen,

ausgeführt. Das den Kettenbaum Z treibende Stirnrad C erhält eine combinirte Drehung: 1) von der mit

gleichmäſsiger Geschwindigkeit umlaufenden Antriebswelle, welche mittels Riemen die

Scheibe G auf der Welle B1 und das Differentialgetriebe a von der einen Seite dreht; 2) von dem mit gröſserer

Füllung stets stärker bewegten Sperrrade I, das durch

Zwischenräder M die Drehbüchse a dergestalt treibt, daſs der Umlauf der Hohlachse B mit dem Rad C regelrecht verzögert

wird.

Zur Bewegung des Sperrrades I, welche hier von einem

Excenter auf der Hauptwelle ausgeht, dienen principiell die gleichen Hebel u.s.w.

wie oben und sind deshalb die übereinstimmend wirkenden Theile mit denselben

Buchstaben wie vorher bezeichnet, um weitere Erklärungen ersparen zu können.

Bei dem positiven Garnbaumregulator für Webstühle (Fig. 10 und

11 Taf. 32) ist die Einrichtung mit kurzen Worten erklärt. Hier wird der

Garnbaum Z bei abnehmender Füllung rascher gedreht

werden müssen, somit auch das Getriebe, welches in das Zahnrad F am Garnbaum eingreift. Dieses Getriebe sitzt fest auf

der Achse B, deren Drehung unter der Wirkung des

Räderwerkes Fig. 11

rechts steht. Das Sperrrad I wird durch einen

Schaltmechanismus bethätigt, welcher, wie aus Fig. 10 zu

entnehmen, um so mehr ausgibt, je geringer der Füllungshalbmesser ist. Das Rad I sitzt lose auf der Achse B mittels eines Rohres, welches bei J

excentrisch verstärkt ist und hier ein Zahnrad trägt, das in Eingriff steht mit den

zwei Rädern L und M;

ersteres ist fest am Stelleisen A, letzteres auf der

Achse B festgeschraubt und mit einem Zahn mehr oder

weniger versehen wie L. Die Wirkung ergibt sich von

selbst.

Im Anschluſs sei hier noch die Verbesserung (Englisches Patent * Nr. 1730 vom 10. Mai

1875) erwähnt, welche ein möglichst schnelles und sanftes Anhalten eines Webstuhles

ermöglicht, sobald der Schützen- oder der Schuſswächter wirkt. Die Antriebswelle

trägt zu beiden Seiten des Stuhles Bremsräder, gegen welche hinter denselben an den

Gestellwänden befestigte Bremsbacken gedrückt werden können, um die Drehung der

Hauptwelle zu unterbrechen. Um diese Bremsung nun möglichst ruhig wirkend und

elastisch zu machen, sind beide Bremsbacken mit beiden beweglichen Fröschen durch

wellenförmig gebogene Zugstangen aus Guſsstahl verbunden, so daſs sie beim Einfallen

der Stecher eine vorübergehende kleine Streckung annehmen können. Der scharfe Stoſs,

welcher in Folge des Einfallens der Stecher entsteht, sobald die Webschütze nicht

richtig in den Kasten kommt, wird dadurch bedeutend verkleinert und der oft

entstehende Bruch der Wächtertheile wesentlich vermindert. Dieselbe Vorrichtung

wirkt auch noch, wenn der Schuſsfaden bricht, weil der durch die Gabelwächter und

den Brustbaumhebel ausgeklinkte Federhebel mit dem einen Frosch verbunden ist und diesen

vorwärts zieht, so daſs an dieser Seite der Bremsbacken die Drehung der

Antriebswelle zu hemmen sucht.

Endlich verwendet F. H. Ziffer (Englisches Patent Nr.

2516 vom 29. Juni 1877) für trocken wie für naſs einzuschlagenden Schuſs glasirte

Steingutplatten als Belag der Streichbäume, färbt diese für helle Garne dunkel und

für dunkle Garne hell, um die darauf liegenden Fäden leichter unterscheiden zu

können.

R.

(Fortsetzung folgt.)