| Titel: | Wassermotor von Gebrüder Göbel in Bad Ems. |

| Autor: | Slaby |

| Fundstelle: | Band 230, Jahrgang 1878, S. 394 |

| Download: | XML |

Wassermotor von Gebrüder Göbel in Bad Ems.

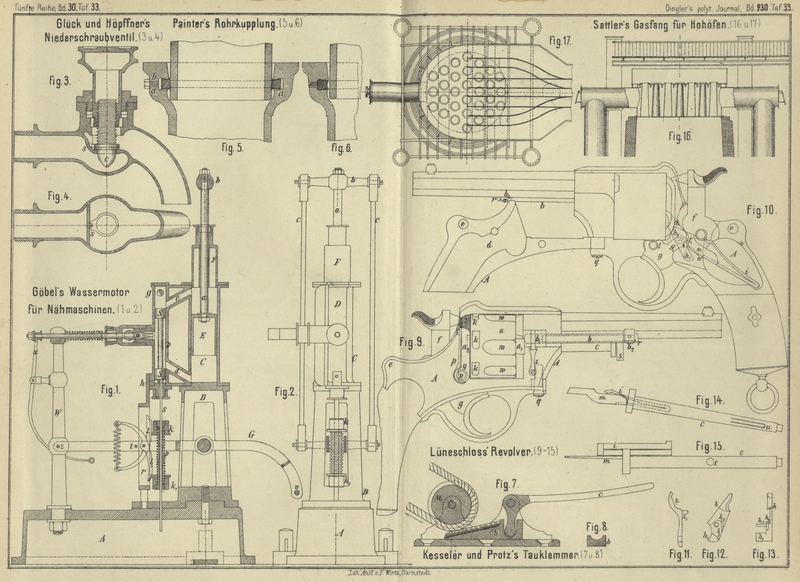

Mit Abbildungen im Text und auf Tafel 33.

Göbel's Wassermotor.

Dieser in Fig. 1 und

2 Taf. 33 abgebildete Kleinmotor ist in erster Linie für den Betrieb von

Nähmaschinen bestimmt. Seit sich die ärztlichen Stimmen mehren, welche in der

andauernden Arbeit an Nähmaschinen eine der Hauptursachen für die Zunahme der

Unterleibsleiden zu finden meinen, beschäftigt sich der Erfindungstrieb auch in

Deutschland vielfach mit dem Problem eines kleinen möglichst einfachen Motors für

den maschinellen Betrieb der Nähmaschinen (vgl. S. 383 d. Bd.). Die Construction von

Aug. Göbel (* D. R. P. Nr. 1155 vom 20. November

1877) benutzt hierzu den in den Wasserleitungen der Städte zur Verfügung stehenden

Druck. Auf dem Untersatz A steht die doppelt

durchbrochene Säule B, welche den verticalen

Treibcylinder C und den mit letzterem vereinigten

Steuercylinder D trägt. Der in dem Treibcylinder sich

bewegende Kolben E sowie der obere Verschluſsdeckel F des Cylinders sind sehr hoch und unten offen, so

daſsfür beide Seiten des Treibcylinders je ein Behälter vorhanden ist, aus dem die

einmal eingeschlossene Luft nicht entweichen, sondern nur je nach dem Druck des

arbeitenden Wassers verschiedene Volume einnehmen kann.

Textabbildung Bd. 230, S. 394

Die von dem Kolben E aufgenommene Arbeit wird durch die

Kolbenstange a, das Querhaupt b und die Zugstange c auf den um den Zapfen z der Säule W schwingenden

Balancier G übertragen, der mit seinem vorderen Ende

v die Pleuelstange der Nähmaschine (den Knecht)

treibt. Die zur Erzielung einer auf- und abgehenden Bewegung des Treibkolbens E nöthige Umsteuerung wird bewirkt durch den

Steuerkolben S, der dem durch die Oeffnung u eintretenden Wasser erlaubt, bald durch den Kanal d, bald durch den Kanal e

unter oder über den Treibkolben zu treten und der zugleich auf der entgegengesetzten

Seite durch die Oeffnungen g und h das verbrauchte Wasser abflieſsen läſst. Die Bewegung

dieses Steuerkolbens wird durch folgende Einrichtung bewirkt.

Innerhalb des zweitheiligen Balancier G sind

concentrisch mit der Steuerkolbenstange s zwei durch

eine Feder verbundenen Hülsen k und k1, angebracht, welche

mit Hervortretenden Rändern versehen sind. Gegen jeden dieser Ränder stöſst nun der

Balancier bei seiner Bewegung an und nimmt ihn mit, wodurch die betreffende

Spiralfeder gespannt wird, da der andere Rand durch eine Klinke l1 festgehalten wird.

Bei der Umkehrung der Bewegung stöſst ein Stift t des

Balancier gegen die andere Seite des Hebels l1, wodurch die Feder ausgelöst wird und mittels des

fest auf der Schieberkolbenstange s sitzenden

Zwischenstückes p die Umsteuerung bewirkt. Am

entgegengesetzten Ende des Hubes wirkt in derselben Weise die Klinke l, welche mit l1 in dem kleinen Rahmen r gelagert ist. Durch diese Einrichtung wird eine fast momentane

Umsteuerung erzielt, auch wenn der Treibkolben eine geringe Geschwindigkeit besitzt,

so daſs ein Schwungrad nicht nöthig ist, oder doch von geringster Dimension sein

kann.

Der Zufluſs des Wassers wird durch ein Ventil bei u

regulirt, das sich selbstthätig durch Federdruck schlieſst, jedoch durch den mit dem

Fuſstritt der Nähmaschine verbundenen Hebel x in

beliebige Stellung gebracht werden kann.

Dr. Slaby.

Tafeln